カテゴリー別アーカイブ: 学芸業務

春の例大祭と指定文化財

以前のブログで、浅井氏の追善法要(仏事)に寄託品の「絹本著色浅井長政像」(県指定文化財)を一時的にお返ししていることをお伝えしましたが(詳しくはコチラ)、当館では、祭礼(神事)の際に寄託品を一時返却させていただくこともあります。

以前のブログで、浅井氏の追善法要(仏事)に寄託品の「絹本著色浅井長政像」(県指定文化財)を一時的にお返ししていることをお伝えしましたが(詳しくはコチラ)、当館では、祭礼(神事)の際に寄託品を一時返却させていただくこともあります。

先週も春の例大祭にあわせて、指定文化財を返却させていただき、本日、祭礼でのお役目を終えて無事に当館にお戻りになりました。

今回一時返却したのは、東近江市のとある神社ご所有の鬼面2面で、毎年この時期にお返ししています。地元では「火祭り」と呼ばれ、多くの松明がたかれますが、他所のお祭りに比べて特徴的なのは、祭礼のなかに「御面渡御(おめんとぎょ)」という儀礼があることで、行事がこの鬼面2面を捧持し、囃子方を従えて一時間近くかけて集落を練り歩きます(左の写真はその時の様子です)。今回その様子を間近で見学させていただきましたが、祭礼中は周辺一帯に交通規制がかかり、大道路などでは交通警備員に誘導されながら慎重に運ばれていました。

今回一時返却したのは、東近江市のとある神社ご所有の鬼面2面で、毎年この時期にお返ししています。地元では「火祭り」と呼ばれ、多くの松明がたかれますが、他所のお祭りに比べて特徴的なのは、祭礼のなかに「御面渡御(おめんとぎょ)」という儀礼があることで、行事がこの鬼面2面を捧持し、囃子方を従えて一時間近くかけて集落を練り歩きます(左の写真はその時の様子です)。今回その様子を間近で見学させていただきましたが、祭礼中は周辺一帯に交通規制がかかり、大道路などでは交通警備員に誘導されながら慎重に運ばれていました。

また響き渡る囃子方の鳴り物にひきつけられて、家より続々と人々が外に出て来て、この鬼面に膝を屈し、深く頭を下げる姿は優れた美術工芸品であると同時に、今でも生きた信仰の対象(ご神体)であることを再認識する機会となりました。

ここでは面(おもて)という有形の文化財と信仰という無形の文化財が、相互に連関して独自の郷土文化を守り育んでいます。

学芸員W

毎年の追善法要と寄託品

長浜市小谷山の麓にある小谷寺では毎年4月、北近江の戦国大名・浅井氏の追善法要が営まれます。当館では、それにあわせて寄託品の県指定文化財「絹本著色浅井長政像」を日帰りでお返しにあがっています。

長浜市小谷山の麓にある小谷寺では毎年4月、北近江の戦国大名・浅井氏の追善法要が営まれます。当館では、それにあわせて寄託品の県指定文化財「絹本著色浅井長政像」を日帰りでお返しにあがっています。

法要では本堂の上座に本図が掲げられ、読経のなか参列者の方々が焼香するなど、終始法要の主役となります。

浅井長政(1545-1573)といえば、織田信長の妹・お市を正室とするなど織田家と友好関係を築くも、後に信長と敵対。天正元年(1573)には居城である小谷城が攻め落とされ自害し、浅井三代の歴史は幕を閉じます。

本図には、徳勝寺(徳昌寺・浅井氏の菩提寺)の住職・源秀の天正2年(1574)の賛文があり、長政の一周忌にあわせて、京の絵師に描かせたことがわかります。ちなみに長政の画像には、大別して本図と高野山の持明院本の二系統があり、後世、この原図2幅をもとに多くの作品が模写、制作されました(長浜城歴史博物館蔵本、安土城考古博物館蔵本など)。そういった意味でも貴重な作品ですが、今でも地域の方々の崇敬の対象としてお使いになられていることも、大変意義深いことといえるでしょう。

最近、近くを通る北陸自動車道に「小谷城スマートインターチェンジ」(3月25日開通)ができ、小谷寺を含め、小谷城址周辺へのアクセスはずいぶん良くなっています。これを機会に小谷城址や周辺の社寺、資料館へ是非、足を運んでみてはいかがでしょうか。

無事にご帰還されました。

過去のブログでも紹介しました湖東のお寺様から一時寄託されていた仏像4躯(詳しくはコチラ)が、先日、お寺へお帰りになりました。

過去のブログでも紹介しました湖東のお寺様から一時寄託されていた仏像4躯(詳しくはコチラ)が、先日、お寺へお帰りになりました。

昨年からの本堂の防災工事に伴って、堂内に安置されていた重要文化財4躯を、約9ヶ月間当館にて一時保管させていただいていました。そして今回、本堂改修が無事完了したとのことで、県教委文化財保護課の職員の方や美術品取り扱い専門業者の方々などとともに、お返し上がりました。

返還した御像の中には、等身大の一木割矧造(いちぼくわりはぎづくり)の像などやや大型の作品もあり、総勢10名という大所帯での搬出・搬入作業となりました。現場では、お寺の方や檀家さん、そのほか関係者の方など多くの人々の見守るなかで、無事、須弥壇へ安置させていただきました。移動も含め一日がかりの返却作業でしたが、天候にも恵まれ、滞りなく作業を行うことができました。

4月、5月には各地の神社で春の例大祭が行われますが、それに伴って、当館ではご寄託いただいている宝物(御面など)の一時返還もピークを迎えます。当館のそういった活動も随時ブログで紹介していきますので、どうぞお見逃しなく!!

ガラス乾板の整理③

さて、そろそろガラス乾板の整理も佳境です。ほんとはブログを書く時間も惜しいほどの佳境です(笑)。挑んでいるのは、とあるご縁で文化館にある「年代物」のガラス乾板です。

これがまた貴重なガラス乾板で、撮影された時期は不明ですが、個々の乾板には「昭一〇.七.七日写」などの日付が記されており、ということは本体の撮影はおそらく。。。そのガラス乾板に写っているは、県内の国宝や重要文化財などの指定文化財です。僕たちは「仏像ワンダーランド」への扉を開けてしまったようです。。。ようこそお越いでヤス(笑笑)。

これらのガラス乾板、大切に個別包装されており、「○○神社 □□立像 蒲生町」など、先輩学芸員さんと思われる誰かが、一度整理をして下さった跡がありました。しかもほとけさまの種類ごとに箱で分類されています。ナイスです先輩!・・・しかしここで気付くべきでした。町名が平成の大合併、市町村合併する前の表記であることに!しかもガラス乾板本体に記載されているのは、モチロンそれ以前、昭和初期の郡および町名!・・・あぁ、もはや既に記憶に薄い・・・「キタ!愛知郡!」「懐かし!伊香郡!」。現代っ子の僕たち?は、神社やお寺さんの現住所を調べるのにも一苦労することとなりました。

これらのガラス乾板、大切に個別包装されており、「○○神社 □□立像 蒲生町」など、先輩学芸員さんと思われる誰かが、一度整理をして下さった跡がありました。しかもほとけさまの種類ごとに箱で分類されています。ナイスです先輩!・・・しかしここで気付くべきでした。町名が平成の大合併、市町村合併する前の表記であることに!しかもガラス乾板本体に記載されているのは、モチロンそれ以前、昭和初期の郡および町名!・・・あぁ、もはや既に記憶に薄い・・・「キタ!愛知郡!」「懐かし!伊香郡!」。現代っ子の僕たち?は、神社やお寺さんの現住所を調べるのにも一苦労することとなりました。

でも、今までのガラス乾板と違って、所在地も所有者も資料名も書かれているのだから「これは楽勝でしょう!」と、タカをくくっていた僕たち。そうは問屋ガ卸シマセン。作業を始めて3分で悲鳴・・・「昭和の文字が読めません(泣)!!」 ・・・乾板に書かれている文字はとても個性的で、且つ、部分的に崩し字、旧字体も混じっています。うぅ、また調べなくてはなりません・・・見る人が見れば簡単に読めるのでしょうが、これ、なんて書かれているかわかります?中には文字がかすれて消えてしまっていたり、暗号にしか思えない不可解な文字も。。。そんなこんなありましたが、2日もすると作業に目が慣れて、随分と読めるようになりました。フッフッフッ、僕たちも成長するのでゴザイマスヨ。(写真解読【帝釈天立像】【四号】)

・・・乾板に書かれている文字はとても個性的で、且つ、部分的に崩し字、旧字体も混じっています。うぅ、また調べなくてはなりません・・・見る人が見れば簡単に読めるのでしょうが、これ、なんて書かれているかわかります?中には文字がかすれて消えてしまっていたり、暗号にしか思えない不可解な文字も。。。そんなこんなありましたが、2日もすると作業に目が慣れて、随分と読めるようになりました。フッフッフッ、僕たちも成長するのでゴザイマスヨ。(写真解読【帝釈天立像】【四号】)

結局、ワンダーランドの中には、仏像に限らず工芸や典籍、絵画作品も残されていることが判りました。作業を終えて、図らずも僕たちは、昭和初期の市郡町村にタイムスリップし、改めて滋賀県の文化財の層の厚さを堪能してきた・・・そんな気分です。いい旅でした。

かくして!僕たちが整理・リスト化したガラス乾板、その数1,591枚!当初想定していた数を上回る枚数となりました。 約1ヶ月に渡る地道な作業。。。半分目が死んでる日もありましたが、なんやかんやと楽しく作業できました。意外とこういう作業が大好物な自分?新しい発見デス。

約1ヶ月に渡る地道な作業。。。半分目が死んでる日もありましたが、なんやかんやと楽しく作業できました。意外とこういう作業が大好物な自分?新しい発見デス。

感謝すべきは根気よく一緒に取り組んでくれた職場の仲間です。くじけず頑張ってこれたのも皆さんのおかげです。とってもいいお仕事ができました!

さぁ、今年度も残り1週間!えっ?もう?!僕の本業:事務方の決算が、事業報告が!!・・・何をしてても追い込まれる運命にあるようです。頑張ろ・・・

筆:あきつ

ガラス乾板の整理②

はい、今日も元気にガラス乾板の整理をしています。2月下旬から始めたこの作業も、ずいぶん手慣れてきましたヨ。

「展覧会資料」群のヤマを越えた僕たちは、次に「館蔵品」シリーズに突入しました。これは楽チン。だって「館蔵品」。見れば「誰」の「何」ていう作品か、すぐわかる。・・・と思うでしょ?!・・・そうですよ、すぐにわかるのは学芸員さん・・・だからガラス乾板にもあえて何も書かれていません・・・ヒントすらない。でも学芸員さんは本業が忙しいので、この整理作業のお役目をいただいたのは、僕たち、あきつ組・・・。ガラス乾板が入っている箱に「館蔵品 絵画」「館蔵品 書蹟」って・・・文化館がどれだけ所蔵していると思ってるのーッ!と、 僕はいったい誰ニ、何ニ向かって叫んでしまったのでショウカ・・・とにかくやるしかないのです。。。

僕はいったい誰ニ、何ニ向かって叫んでしまったのでショウカ・・・とにかくやるしかないのです。。。

館蔵品の写真台帳とリストをつき合わせて、分からないところはベテラン学芸員さんに聞きながら、コツコツと作業を進めます。書跡・墨跡なんて、もはやトランプゲームの「神経衰弱」状態です・・・「あ、この書体どこかで見た」「この人の字は特徴があって忘れられん」「潔いこの一筆は誰?」・・・台帳とにらめっこしながら、行ったり来たりの作業です。

(これでも、ここにあるガラス乾板は、館蔵品のほんの「一部」なのですヨ。)

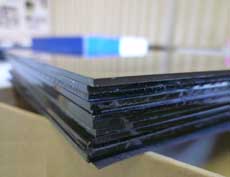

そして忘れてはいけないのが、作業する相手がガラスであること。学芸員さんのように白手袋を着用して、少々年代物なので取り扱いは慎重に・・・そして情報をパソコンに入力してリスト化・・・。この作業で、肩はパンパン、目はシバシバになり、また机作業で動きも少ないため、一気に老けた気がします。。。

でも、「館蔵品の作品がガラス乾板に残っている」っていうのも、ちょっと自慢じゃありません?!琵琶湖文化館の歴史の一部ですよね!そう思うと、とっても大切な作業に関わらせていただいているのだと、有り難い気持ちになるのです(そうなのだと自分に言い聞かせ・・)。なんだか僕たちの知らない文化館がまだまだ出てくる気がします。

さぁ、次は「何」シリーズ?!・・・悩ましいほどいっぱいあるのです~(泣笑)。

筆:あきつ

ガラス乾板の整理①

はい、このところブログの更新がままならず、スミマセン。というのも、この数週間、僕たちは「ガラス乾板(かんぱん)」と格闘していたのでございます。

みなさん「ガラス乾板」ってご存知ですか?僕もこの職場へ来て初めてその存在を知ったのですが、教科書にも出てくる坂本竜馬の写真を撮ったのは「湿版(しっぱん)」、で、その後に使われたのが「乾板」、いわゆる写真感光材料です。ガラスで出来ているため重くてかさばり、割れやすいので、その後フィルムが出てくるとそちらが主流となり、現在ではその存在を知る人も少ないかもしれません。

そのガラス乾板が、当館には「資料」として残されています。その整理を進めるわけですが、いざ作業を始めてみると、いろいろなシリーズに分類できることがわかりました。ですが、写っているものが「何」なのか、乾板はガラスなので、そこには何も書かれていません。 情報としては箱に書かれているタイトルのみ・・・「湖東焼」「近江画人遺芳」「南蛮資料」「南画」「旧館写真」・・・南画って何が???その箱の中に、乾板が重ねられて入っている・・・もしくは大切に紙に包まれて入っている・・・一体どうすれば?

情報としては箱に書かれているタイトルのみ・・・「湖東焼」「近江画人遺芳」「南蛮資料」「南画」「旧館写真」・・・南画って何が???その箱の中に、乾板が重ねられて入っている・・・もしくは大切に紙に包まれて入っている・・・一体どうすれば?

最初はハテナマークばっかりだったのですが、これが琵琶湖文化館の前身である滋賀県立産業文化館(昭和23年開館)から琵琶湖文化館の初期(昭和40年頃)までの間に開催された展覧会のククリであるらしいことがわかったので、ほっとひと安心。「旧館」とは産業文化館が武徳殿にあった頃、「現会館」とは旧滋賀会館に移った頃のこと・・・よし、なんとかなる・・・。

と思いきや!!その頃の展覧会のしおりやパンフレットには、ほとんど写真が掲載されていません。ですよね・・・今みたいに写真がたくさん載っている図録なんて、当時ではありえませんよね・・・甘かった・・・しおりに目録が載っていれば良い方で、中には作者紹介のみとか・・・となると、次に探すのは展覧会を開催した時の関係書類を綴じた綴りです。しかし、これまた先輩学芸員さんたちの達筆な文字が・・・読み辛い・・・。

そんなこんなありましたが、長い年月の間に離ればなれになっていた資料が「群」にまとまってくると、「こんな展示もしていたのか!」とちょっと感動。。。「この展覧会の出品作品全部並べて再現して欲しいなぁ」「面白そうな展示やなぁ」と、気持ちは当時の会場へ・・・陳列の様子や、写真パネル展を開催した近江の「石造美術」や「庭園」、「建物」など、今も現地やカラーのパンフレットなどで見られるものでも、白黒写真だとどうしてこんなに郷愁に駆られるのでしょうか。

ちょっと嬉しかったのが、産業文化館の報告書でしか見たことのなかった写真が出てきたこと!感動のあまり「アナタ!ここに!乾板にいらっしゃったの!!」と声に出してしまったくらい(笑)。 このような思わぬ出合いが整理作業を楽しいものにしてくれました。

このような思わぬ出合いが整理作業を楽しいものにしてくれました。

乾板を傷つけないように白手袋をしての作業は、緊張感もあって肩が凝って大変です。ですが、ひとつひとつのピースを合わせていくジグソーパズルみたいで達成感もあります。地道な作業ですが、僕たちの「乾板整理」は、まだまだ続きます。さぁ、次は何シリーズ?

筆:あきつ

公文書の保存と活用

先月、滋賀県庁にて「未来に引き継ぐ公文書 ― 時代を越えた共有財産 ―」と題した講演会が開催され(講師は井口和起氏[京都府立総合資料館顧問・福知山公立大学長])、当館の職員も出席させていただきました。

平成23年4月に「公文書等の管理に関する法律」が施行され、地方公共団体にも管理対象となる公文書等について、ますます適正な管理に努めるよう求められるようになりました。滋賀県でも「未来に引き継ぐ新たな公文書管理を目指して(方針案)」などが策定され、適正な公文書管理の検討が進められています。

そのような中で、平成25年3月には「滋賀県行政文書」(戦前の9,068簿冊の公文書)が滋賀県指定文化財に指定されました。本資料の中には、旧藩県引継書類、郡役所文書、琵琶湖疏水関係文書、大津事件関係文書などが含まれており、滋賀県のみならず日本の近代史を語る上で貴重な資料群です。

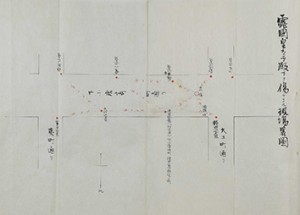

大津事件といえば、当館の収蔵品にも「大津事件関係資料」(滋賀県指定文化財)があります。凶器のサーベルや血染めのハンカチは殊に有名ですが、実はその大部分を占めるのは事件の顛末やその後の動向を伝える公文書の類です。そして、この公文書によって、事件の内容を詳しく知ることが出来るのです(例えば写真は事件現場の略図《行兇者近傍配置巡査取調調書のうち露国皇太子殿下ヲ傷ケタル現場略図部分》)。このような公文書は県民の共有財産であり、滋賀県の歴史を語るうえで欠かすことの出来ない歴史的文書といえます。

大津事件といえば、当館の収蔵品にも「大津事件関係資料」(滋賀県指定文化財)があります。凶器のサーベルや血染めのハンカチは殊に有名ですが、実はその大部分を占めるのは事件の顛末やその後の動向を伝える公文書の類です。そして、この公文書によって、事件の内容を詳しく知ることが出来るのです(例えば写真は事件現場の略図《行兇者近傍配置巡査取調調書のうち露国皇太子殿下ヲ傷ケタル現場略図部分》)。このような公文書は県民の共有財産であり、滋賀県の歴史を語るうえで欠かすことの出来ない歴史的文書といえます。

滋賀県庁内にも滋賀県県政史料室という施設があり、滋賀県が所蔵している歴史的文書を県民の皆さんに利用していただく場所を提供しています。また、これら歴史的文書を活用した企画展示も定期的に行われています。皆さんも是非一度、足を運んでみてはいかがでしょうか。

「つながる美・引き継ぐ心」 番外編:お不動さま

現在、滋賀県立近代美術館で開催されている「つながる美・引き継ぐ心-琵琶湖文化館の足跡と新たな美術館-」展。みなさま、この展覧会の第3章「つながる」に出陳されている不動明王さまを、もうご覧いただけましたか?

このお不動さまは、近江八幡市の伊崎寺さまのご所蔵で、平成18年に国の重要文化財の指定を受けた際に、琵琶湖文化館で展示をさせていただくこととなり、その時のご縁で今回出陳されています。(現在は、この不動明王さまは比叡山国宝殿で管理されています。)

先日、お不動さまを寺の本堂から琵琶湖文化館へ搬入した時の、懐かしい写真を見つけましたので、 今日は是非、皆さんに当時の職員さんたちの武勇伝(?!)を紹介させていただきたく。。。

今日は是非、皆さんに当時の職員さんたちの武勇伝(?!)を紹介させていただきたく。。。

平成18年3月25日、琵琶湖文化館から学芸員さんとこの日出勤していた男衆(事務方・警備員)含む6名、滋賀県教委文化財保護課から2名、長浜市の学芸員さん1名の応援をいただき、総勢9名の強者たちが、近江八幡市の湖岸にある「伊崎の竿とび」で有名な伊崎寺のお山へ向かいました。これだけの人数で出陣?!した理由は、不動明王坐像とその光背、附の二童子像を、梱包の専門業者にお願いするでなく、自分たちでほとけさまを山から下ろし、公用車で運ぶという重大な使命があったからです。

朝一に文化館を出発、お寺さまに着くと、先ずは堂内でほとけさまの状態確認。それから梱包、輸送、文化館に搬入・・・と、お戻りはお昼をまわってました。

この日、文化館でお留守番をしていた僕が、よ~く覚えていることがあります。それは無事にお不動さまが文化館に到着され、ほっとした時の皆さんの会話です。

学芸員ではないものの、力自慢としてこの日応援に駆り出された職員さんたち。大仕事に緊張されていたのでしょうね。高揚感というか、達成感というか、皆さん一様にテンション高めでした(笑)。「普段慣れていないので、梱包資材を運ぶだけでも手が震えたわ。」「ベテラン学芸員さんの指導があったからこそ(言われるとおりに)うまく運べて良かった。」「足元がズルッといきそうだった時、後ろから支えて貰って本当に良かったわ。助かった有り難う。」など、顔を紅潮させて話しておられたこと、僕はよ~く覚えています。あ~僕も行きたかったな、と(笑)。

もちろん文化財を扱われるのは専門知識と技術をお持ちの学芸員さんです。この時も何でもない顔をして、笑って話を聞いておられました。でも、事務方が必要とされてお手伝いに駆り出されるということは、それだけ信頼されているということです。時にはこうして助け合い協力させてもらうことで、展覧会が学芸員さんだけのものではなくなる・・・それが万年お留守番の僕にとっても、とても嬉しい出来事だったのです。このアットホームな感じ(?)が、琵琶湖文化館ならではのエピソードだと思います。

さて、今回の展覧会でそんな懐かしい思い出の「ご縁」をいただきましたので、この時行きそびれた僕は、皆さんが行かれた道を、いざ伊崎寺へ、行ってみる決心をいたしました! 今でこそ参道には砂利が敷かれてとても歩きやすいですが、当時は石がゴロゴロしていてとても歩きにくかったと聞いています。・・・そうかぁこの道をお不動さまを背負ってボチボチ下ったか・・・この辺かな?ズルっといったの(笑)・・・頭の中では当時の会話が思い出されてとても楽しい道行。駐車場から15分ほどで本堂に着くと、琵琶湖から吹く風の音がなんとも心地く、そこはまさしく癒しのパワースポットでした。

今でこそ参道には砂利が敷かれてとても歩きやすいですが、当時は石がゴロゴロしていてとても歩きにくかったと聞いています。・・・そうかぁこの道をお不動さまを背負ってボチボチ下ったか・・・この辺かな?ズルっといったの(笑)・・・頭の中では当時の会話が思い出されてとても楽しい道行。駐車場から15分ほどで本堂に着くと、琵琶湖から吹く風の音がなんとも心地く、そこはまさしく癒しのパワースポットでした。

来れて良かった~!っと、大満足の帰り道、「あ、駐車場が見えた」と油断したところで、僕の足は「ズルっ」と・・・コケてませんよ?!そこは踏ん張りましたよ?!!・・・きっと僕は間違いなく、文化館ファミリー・・・と、再確認した帰り道なのでした~~ イヒッ!!

筆:あきつ

「つながる美・引き継ぐ心」 番外編:仮面

現在、滋賀県立近代美術館で開催されている「つながる美・引き継ぐ心-琵琶湖文化館の足跡と新たな美術館-」展。みなさん、この展覧会の第3章「つながる」に出陳されている仮面(赤鬼・青鬼)を、もうご覧いただけましたか?

この仮面は、東近江市の日吉神社さまのご所蔵で、毎年春の例祭に合わせて一時返却をさせていただいている大切な文化財です。実は先日、地元の自治会さまから「祭礼には使用していない他の仮面も是非町内の人に見て貰いたい」というご依頼を受けて、「ふれあい広場」という地域イベントに、急きょ参加・展示をさせていただくこととなりました。

当日は見事な秋晴れに恵まれ、会場となった公園には大勢の方が集まり、マジックショーやカラオケ、地元有志のバザーなどが行われていて、それはそれは大変にぎやかなイベントとなっていました。

早速、施設の中の一角に設けていただいた机で梱包を外すと、先ずはみなさん「なんと厳重に巻いて持って来てくれはるのやね」と驚かれました。小さいお面ですが、衝撃を与えないように薄葉紙と綿布団で何重にもお守してお運びしております。

いざお預かりしている3つの仮面【能面:痩男(やせおとこ)・大癋見(おおべしみ)、狂言面:祖父(おおじ)】を並べると、地元の皆さんが興味深そうに覗きに来られます。「祭礼の仮面は毎年見ているけれど、他にもあるとは知らなかったわ」「どれくらい古いのかしら」(:江戸時代です)「これらも指定品になってほしいな」など、私たちもさまざまなお声を聞かせていただく機会となりました。

いざお預かりしている3つの仮面【能面:痩男(やせおとこ)・大癋見(おおべしみ)、狂言面:祖父(おおじ)】を並べると、地元の皆さんが興味深そうに覗きに来られます。「祭礼の仮面は毎年見ているけれど、他にもあるとは知らなかったわ」「どれくらい古いのかしら」(:江戸時代です)「これらも指定品になってほしいな」など、私たちもさまざまなお声を聞かせていただく機会となりました。

ひと段落しておいとまさせていただいた帰り道、「地元のイベントにあんなにたくさん、子どもから大人からお年寄りの皆さんも、み~んなが参加される地域も今どき珍しく盛大でしたね。」『それだけ地域の結びつきがしっかりしているということ。だからお祭りも文化財も、地元の宝として大切に残していかなければという意思も受け継がれる。』「ほんとですね~。安心ですね~。」と、学芸員さんと話しながら文化館に戻りました。

地元のみなさんの「誇り」をお預かりしていることをしっかりと胸に刻み・・・なんだかとても心晴れ晴れ、いい会場に呼んでいただきました。有り難うございました。

筆:あきつ

君の名は???

先に謝っておきます。タイトルから、今、大ヒット中の話題の映画を期待された方はごめんなさい。今回は、「西川吉輔」という人のお話です。この方は、文化13(1816)年、近江八幡に生まれ、幕末維新期の国学者として知られています。文化館では、この方の書簡を収蔵しており、ホームページ「収蔵品紹介」でもご紹介させていただいております。

先日、こんなお問い合わせがありました。「西川さんのお名前は、キチスケとお読みするのですか?それともヨシスケというのですか?」

なるほど、素朴な疑問です。。。琵琶湖文化館のホームページには「にしかわ きちすけ」で紹介しています。このお問い合わせにしっかりとお答えすべく、学芸員さんは改めて徹底的に調べて下さいました。まずは、人名事典類、そして滋賀県の百科事典類、それから、それから。。。

ところが、出てくるもの、出てくるもの、「ヨシスケ」ばかり。しかし調査を続けるうちに、地元の自治体史と、西川吉輔家文書を所蔵されている滋賀大学の目録に「キチスケ」あるいはローマ字で「kichisuke」とあるのを確認。どうやら、インターネットや他県の文献には「ヨシスケ」で紹介されていることが多く、滋賀県内の文献では「キチスケ」と記される傾向であることがわかりました。

また、滋賀県教育委員会文化財保護課さんに尋ねてみると、「宇野先生からは、「滋賀県の神道界や地元ではキチスケさんと呼んでいた」と聞いています」との有力情報が・・・。

宇野茂樹先生というのは、仏教美術研究の大家でいらっしゃいますが、実は神社の神主でもあり、神道界のことについても大変お詳しい先生です。西川吉輔は、維新後は日吉大社の宮司をしておられたので、当時、直接関わりのあった人々からの、「口伝え」とでもいうのでしょうか、地元ならではのかなり近しいところからの情報が、ここに伝わっていた訳です。

お問い合わせいただいた方にご連絡すると、なるほどそうでしたか、とご納得いただけた様子。このやり取りを隣で聞いていた事務方の私も勉強させていただきました(笑)。有難うございました。

本当に人の名前の読み方って難しいですよね。近頃はやりの「きらきらネーム」、同じ時代に生きているハズなのにどうお読みすればいいのかワカラナイお名前が・・・。皆さん、名前に読み仮名を添えるのは恥ずかしいことではありません。ちゃんと呼んで欲しい正しいお名前で、後世に名を残してくださいね(笑)。

新たな寄託品

先日、湖西地域のとある神社に行ってきました。というのは、神社様の方から、宝物である県指定文化財の経典数百巻を文化館に預けたいという要望があり、受け取りのために行ってきました。

写真は神社にむかう途上の写真です。長く険しい山道をいった、山深いところに神社はあります。近頃、こういった場所での宝物(文化財)の管理は大変むずかしくなったといわれています。これは全国的な傾向ですが、地域の高齢化や過疎化が進むなかで、十分な守り手が確保できなくなってきたためです。また大型の緊急車両が迅速に対応しにくいという防災上の課題もあります。このような現状を一因として、残念なことですが、文化財盗難という事件も発生しており、文化財をめぐる環境はますます厳しくなっています。

写真は神社にむかう途上の写真です。長く険しい山道をいった、山深いところに神社はあります。近頃、こういった場所での宝物(文化財)の管理は大変むずかしくなったといわれています。これは全国的な傾向ですが、地域の高齢化や過疎化が進むなかで、十分な守り手が確保できなくなってきたためです。また大型の緊急車両が迅速に対応しにくいという防災上の課題もあります。このような現状を一因として、残念なことですが、文化財盗難という事件も発生しており、文化財をめぐる環境はますます厳しくなっています。

今回も、地域での管理が難しくなったという防災・防犯上の理由から琵琶湖文化館でお預かりすることとなりました。新たな寄託品の中には、古くは奈良時代の作品と思われるものも含まれており、滋賀県の経典研究を進めるうえで大変貴重な資料です。大切にお預かりしたいと思います。

一時寄託のほとけさま

先日、一時寄託されるほとけさまが、文化館に搬入されました。というのは、東近江にあるお寺さまが、本堂の防災工事をされるということで、その間、重要文化財の仏像を4躯、文化館でお預かりすることになったのです。

当日は、2台のトラックと梱包・輸送のための作業員が6名、文化館から学芸員が2人、また、滋賀県からは文化財保護課と新生美術館整備室の職員さんが立ち合われるという、総勢10名での大引っ越しとなりました。

当日は、2台のトラックと梱包・輸送のための作業員が6名、文化館から学芸員が2人、また、滋賀県からは文化財保護課と新生美術館整備室の職員さんが立ち合われるという、総勢10名での大引っ越しとなりました。

現地では、総代さん方々地元の皆さんが見守る中、午前9時から作業が始まりました。先ずは状態確認、それぞれのほとけさまの特徴や注意事項などを調書に記していきます。そして持物や付属品、光背などを外し、ほとけさまに台座から下りていただいて、梱包しました。一木造のほとけさまは、小柄でもずっしりと重く、作業はとても慎重を要するものであったということです。

そして文化館にお迎え・・・一番大きな箱はお不動さまの光背を梱包したもの↑で、相当な大きさであろう事がうかがえました。(学芸員ではない僕が見られるのはココまで・・・)

その後、展示室内に運び込まれたほとけさまは開梱され、一体一体丁寧にお身拭い・・・御躰に付いていた煤や埃を落として、大切に収蔵させていただきました。

休館となってからも、継続してきた文化館の役割。今回のように、一時お預かりする「だけ」と言ってしまえばそれまでなのですが、受け入れる際の作業スペースや保管場所、それにかかる人手など、想像以上に場所と手間と時間が必要であることを、ご存知の方はあまりいらっしゃらないかもしれません。本堂の建て替え・盗難防止・緊急避難・・・様々な理由で文化財を受入れてきた文化館ですが、展示公開はしていなくても、重要な役割を担った存在意義のあるお城なのでございます。

本館2階の正面階段を使って仏像が運び込まれる様子を、歩道から見ていたご夫婦が、「文化館リニューアルしはるの?」とわざわざ事務所まで、笑顔で聞きに来て下さいました。 「そうではないのですが・・・」と答えることも、いつものコトなのではありますが、閉ざされていた扉から新しい風が入るのも、なかなかにワクワクするものでございます。。。

「そうではないのですが・・・」と答えることも、いつものコトなのではありますが、閉ざされていた扉から新しい風が入るのも、なかなかにワクワクするものでございます。。。

筆:あきつ

安定した収蔵環境のために

琵琶湖文化館では、文化財の安定した収蔵環境を維持するために、日常的な温湿度管理や清掃に加え、生物用インジケーターによる調査や、空中浮遊真菌を把握するためのモニタリング等を定期的に実施しています(写真は空中浮遊真菌調査の様子です)。さらに年に数回、収蔵庫等では、長い時間をかけて施設内燻蒸を実施しています。梅雨の時期は、文化財の大敵であるムシやカビが発生しやすい時期です。このため、先日も予防措置として、施設内燻蒸を行いました。

琵琶湖文化館では、文化財の安定した収蔵環境を維持するために、日常的な温湿度管理や清掃に加え、生物用インジケーターによる調査や、空中浮遊真菌を把握するためのモニタリング等を定期的に実施しています(写真は空中浮遊真菌調査の様子です)。さらに年に数回、収蔵庫等では、長い時間をかけて施設内燻蒸を実施しています。梅雨の時期は、文化財の大敵であるムシやカビが発生しやすい時期です。このため、先日も予防措置として、施設内燻蒸を行いました。

安定した収蔵環境を維持するためには、普段から収蔵庫の環境や各収蔵品の置かれた状況を、つぶさに観察、監視することが大切です。そしてこれらの蓄積されたデータを分析・把握し、適切な収蔵環境の維持のため、季節に応じた最善の対策を講じるが必要あるのです。

休館後も県内社寺様からのご寄託品など、収蔵品が増加している当館では、安定した収蔵環境の維持がますます欠かせないものとなっています。かけがえのない「近江の至宝」を次世代に引き継ぐため、絶えることないケアが続きます。

戦国武将の法要

先日、旧湖北町の小谷寺さまで行われる法要のため、文化館がお預かりしている「浅井長政像」(滋賀県指定文化財)をお持ちするという出張に、学芸員さんと一緒に行かせていただきました。

・・・実は念願でした。いつも僕は文化館でお留守番。地元の方々が、どれほどこの法要を大切にし守り継いでおられるのか、毎年学芸員さんからお話しを聞いておりましたので、「一度僕もおうかがいしてみたい」と秘めた思いを抱いていたのです。念願叶ってこの日、出張のお供をさせていただくこととなりました。

地元では、朝から地元関係者の方々が集まり、敷地内にある小谷神社に参拝、その後小谷寺の本堂に移動して、厳かに法要が執り行われていました。小谷寺は浅井氏の祈願寺でもあったのです。

地元では、朝から地元関係者の方々が集まり、敷地内にある小谷神社に参拝、その後小谷寺の本堂に移動して、厳かに法要が執り行われていました。小谷寺は浅井氏の祈願寺でもあったのです。

長政は、信長の妹であるお市を妻にめとりながらも信長に対立し戦い敗れて自害した戦国武将、激動の戦国時代を語る上で外すことのできない重要人物の一人です。お市との間に生まれた浅井三姉妹(茶々・初・江)の父君と言えば分かる方も いらっしゃるでしょうか?

いらっしゃるでしょうか?

法要の間、お傍に控えさせていただいておりましたが、ご住職が唱えられるお経の声と皆さんがご焼香される凛とした空気に、長政が歴史的に有名であること以上に、地元の皆さんにとっては特別な存在であることがうかがい知れました。それはこうして毎年法要を続けてこられている意味に繋がっているようにも思います。

さて、地元の皆さんにも喜んでいただけたし、無事お役目も果たせたのでさぁ帰ろうとしたその時に!突然目に飛び込んできたのがコレ! 巨大な兜です!「大河ドラマ-江-放映記念」となっています。多くの方がこの兜の前で記念撮影されたのでしょうか(笑)。この日も県外ナンバーの車がたくさん停まってました。ここから歴史の舞台となった小谷城跡まで、徒歩でグルッと回れるそうですよ。行った時には桜の花が未だ2分咲き程度でしたが、今週には見頃を迎えていることでしょう。いい季節です。お出掛けしてみてはいかがですか?

巨大な兜です!「大河ドラマ-江-放映記念」となっています。多くの方がこの兜の前で記念撮影されたのでしょうか(笑)。この日も県外ナンバーの車がたくさん停まってました。ここから歴史の舞台となった小谷城跡まで、徒歩でグルッと回れるそうですよ。行った時には桜の花が未だ2分咲き程度でしたが、今週には見頃を迎えていることでしょう。いい季節です。お出掛けしてみてはいかがですか?

・・・そう言えば今年の大河ドラマも戦国大名が活躍するお話。「やっぱり戦国は強い・・・」そんなことを話しながら帰途に着いた今回の出張でした。

筆:あきつ

執筆活動中

ここ3日ほど、西日本では猛烈な寒波に襲われました。日の出前の通勤途中、気温がマイナス6℃となっているのを目にした時には、そのまま引き返してもいいんじゃないかと・・・いやいや文化館がどうなっているのか心配。。。寒さを「痛い」と表現していいくらいの?冷え込みでした。

ここ3日ほど、西日本では猛烈な寒波に襲われました。日の出前の通勤途中、気温がマイナス6℃となっているのを目にした時には、そのまま引き返してもいいんじゃないかと・・・いやいや文化館がどうなっているのか心配。。。寒さを「痛い」と表現していいくらいの?冷え込みでした。

職場に着くと館も例外なくカンカンに冷えており、、、屋外にある水道管が凍るなどしましたが、なんとか無事日常業務に努めております。

さて、近頃の文化館はと申しますと、と~ても静かです。と言うのも、学芸員さん達が「研究紀要」の執筆に埋没(=没頭)しておられるからです。毎日パソコンとにらめっこ。静かな事務所の中で、パチパチというパソコンの入力音だけが響いています。時にはベテラン学芸員さんに意見を求め、時には考え事をしながら虚ろな目で収蔵庫へ消える学芸員さん達。資料の確認でしょうか。 世の受験生と同じく?追い込まれて力を発揮する人達みたいです(笑)。みんな頑張れ~(笑笑)。

世の受験生と同じく?追い込まれて力を発揮する人達みたいです(笑)。みんな頑張れ~(笑笑)。

ということで、今しばらく、皆さんの頑張る姿を静かに見守りたいと思います。

・・・あくまで提出期限までですけれど・・・イヒッ。

筆:あきつ

滋賀県博物館協議会 研修会

皆さん「滋賀県博物館協議会」をご存知ですか?県内にある様々な博物館(美術館や資料館を含む)71館が加盟しており、研修会やシンポジウムの開催、広報誌「しが県博協だより」の発行などを通じて、各施設が情報を交換し、県民文化の振興に努め、協力し合う場として交流を図っています。

前回の研修会では、平成28年4月から施行される「障害者差別解消法」について詳しいお話が聞けるとあって、僕も参加させていただきました。

この法律は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指しています。講習会では、「ひとえに障害のある方と言っても、障害の種類や重度によってその時その人の要求される事柄は様々なので、とにかくコミュニケーションを大切にし、求める側と対応する側双方の歩み寄りによって、お互いが納得し合えるような形で解決を図って欲しい。」と、お話されました。 例えば博物館では、障害がある方たちにも理解しやすいような配慮や工夫をした展示、講座では要望があれば手話通訳を手配するなど、何か出来ることがあるかもしれません。また、そういった心構えを持つことで、より多くの方に楽しみや学びの場を提供することが出来るのだと思います。

例えば博物館では、障害がある方たちにも理解しやすいような配慮や工夫をした展示、講座では要望があれば手話通訳を手配するなど、何か出来ることがあるかもしれません。また、そういった心構えを持つことで、より多くの方に楽しみや学びの場を提供することが出来るのだと思います。

とりあえずは・・・講座でお話しする時は早口にならないように・・・学芸員さんにはお願いしておきます。。。

次回、県博協で予定されているシンポジウムは、どなたでも参加できますよ。興味のある方は是非ご参加ください。

演題:『地域の文化財と博物館~防災・防犯のための取り組み~』

日時:平成28年2月13日(土) 13:30~16:15(13:00受付開始)

会場:野洲市歴史民俗博物館 研修室(野洲市辻町57番地の1 Tel.077-587-4410)

定員:100名(当日先着順) 参加費:無料

詳しくは、滋賀県博物館協議会事務局(琵琶湖博物館内Tel.077-568-4811)までお問い合わせ下さい。

筆:あきつ

師走恒例の

本日、滋賀の山々にも雪が積もりました。文化館からの眺めでは、西は比良山から比叡山にかけて、北はひと際白い伊吹山まで見えております。いよいよ冬本番ですね~。(写真:比良山系)

本日、滋賀の山々にも雪が積もりました。文化館からの眺めでは、西は比良山から比叡山にかけて、北はひと際白い伊吹山まで見えております。いよいよ冬本番ですね~。(写真:比良山系)

そうです・・・師匠も走る12月。文化館ではこの時期恒例、寄託更新の依頼のために、県内各地の社寺さまをお訪ねしております。文化館では12月25日から翌年の12月24日までの1年間を寄託期間としており、今年一年お世話になったお礼と、来年も引き続いて大切な文化財をご寄託いただけるよう、お願いにうかがわせていただいているのです。

訪問先によってはご住職が兼務となられたり、総代さんが代替わりをされたりと、寄託者の皆さまの状況も移り変わりがある中で、お顔を見て直接お話させていただく貴重な機会となっています。こうして毎年寄託更新をし、長期に渡ってお付き合いくださっているのも、文化館の学芸員を信頼していただいているからこそ・・・の事だと思います。

「文化館なら大丈夫」と言っていただけるようハンドル持つ手にも力を込めて、今日も学芸員さんは出張されます。

筆:あきつ

秋の一般公開

滋賀のお山も紅葉がグッと進みましたね~皆さんはどこかへお出かけされました?県内の社寺さんでは秋の特別公開が真っ盛りですよ~。

さて、先ずご紹介したいのが湖東三山の一つ、西明寺さま。11月30日まで特別に国宝である三重塔内に描かれた壁画「法華経曼荼羅図」(重要文化財)が一般公開されています。雨天の場合は、文化財保護のため拝観中止となるようですから要注意ですね。 12月13日までは「玄武刀八(げんぶとうばつ)毘沙門天三尊像」も特別公開されていますので、そちらもお見逃しなく。

12月13日までは「玄武刀八(げんぶとうばつ)毘沙門天三尊像」も特別公開されていますので、そちらもお見逃しなく。

そして今日の新聞テレビ欄:番組紹介で気付かれた方いらっしゃいます?MBSテレビ夕方の「ちちんぷいぷい」で、「昔の人は・・・今週末に見頃を迎える紅葉の名所滋賀湖東三山に咲く満開のサクラ?」と載ってましたね~。紅葉が美しいことで有名な西明寺さまですが、なんとこの時季にサクラ??必見です!見たら行きたくなるカモですよ~(笑)。

それからもう一つ。草津市の芦浦観音寺さまでは、秋の一般公開が23日(勤労感謝の日)1日限定で行われます。普段の拝観は予約制となっていますが、この日は観光ボランティアさんが境内を案内して下さったり、お茶席が用意されたりするそうです。実はこの地元ボランティアさん、とても勉強熱心で先日も25名の方が文化館へ研修に来られました。文化館では芦浦観音寺さまご所蔵の文化財を、多数お預かりしていますからね。それらの見ドコロ褒めドコロ、しっかり伝授させていただきました(笑)。当日の解説に活かして下さる?かな?

この一般公開では、当館がお預かりしている芦浦観音寺文書(県指定文化財)の中から、織田信長判物含む7点の文書類や焼印(船印・鑑札印)なども展示されます。行かれた方はこの機会に是非、しっかりと目に焼き付けて来てください。

筆:あきつ

仏さまのご帰還

皆さん覚えておいでですか?本年4月9日のブログ「文化館の存在意義」に書かせていただきました甲賀市からお預かりしている仏さま。無事、お寺の本堂の改修が完了したということで、お預かりしていた仏さまをお納めさせていただきました。

今回はお預かりしていた仏さまも付随する持物も多く、2日間に分けて搬出するので、先ずはその選別から始まります。どの仏さまから運ぶのか、トラックに乗せる順、お堂に納める順、各仏さまの持物の確認、段取りが命の「指令」が飛び交います。

今回はお預かりしていた仏さまも付随する持物も多く、2日間に分けて搬出するので、先ずはその選別から始まります。どの仏さまから運ぶのか、トラックに乗せる順、お堂に納める順、各仏さまの持物の確認、段取りが命の「指令」が飛び交います。

文化財を移動させる際には実はとても天気が気になります。作業をした2日間はお陰様で秋晴れの良い天気。さすが「私は晴れ女」と豪語する日頃の行いのヨロシイ学芸員さんが付いておられましたからね(笑)、晴れて良かったです。お寺の駐車場から本堂まで距離があるので、天気が悪いと運ぶのが大変だと聞いていましたし、何より文化館のこの階段が・・・晴れていればこの正面玄関から運ぶのが一番!・・・「重いぞーチカラ入れろー!」「階段!前上げるぞー!」「斜めにするなー!」・・・なんだか文化館ならではの掛け声が混じっていますが・・・抜群のチームワークで難なくクリア。無事お寺さまに到着です。

文化財を移動させる際には実はとても天気が気になります。作業をした2日間はお陰様で秋晴れの良い天気。さすが「私は晴れ女」と豪語する日頃の行いのヨロシイ学芸員さんが付いておられましたからね(笑)、晴れて良かったです。お寺の駐車場から本堂まで距離があるので、天気が悪いと運ぶのが大変だと聞いていましたし、何より文化館のこの階段が・・・晴れていればこの正面玄関から運ぶのが一番!・・・「重いぞーチカラ入れろー!」「階段!前上げるぞー!」「斜めにするなー!」・・・なんだか文化館ならではの掛け声が混じっていますが・・・抜群のチームワークで難なくクリア。無事お寺さまに到着です。

お預かりして約7ケ月、咲いた桜が見事な紅葉に変わるころまで・・・と申し上げていましたが、お寺さまにとってはご本尊がいらっしゃらないお盆やお彼岸を過ごされ、待ちに待ったご帰還であったことでしょう。トラックが到着すると、ご住職さまが鈴を鳴らし般若心経を唱えて仏さまをお迎えされた、とのことでした。地元の方たちも入れ代わり立ち代わり見に来られていたそうです。

お預かりして約7ケ月、咲いた桜が見事な紅葉に変わるころまで・・・と申し上げていましたが、お寺さまにとってはご本尊がいらっしゃらないお盆やお彼岸を過ごされ、待ちに待ったご帰還であったことでしょう。トラックが到着すると、ご住職さまが鈴を鳴らし般若心経を唱えて仏さまをお迎えされた、とのことでした。地元の方たちも入れ代わり立ち代わり見に来られていたそうです。

文化財の移動、それは失敗が許されないシビアな状況の中で、無事に届けて当たり前のお仕事・・・とは言え、こうして事故無く無事終えることができ、地元の皆さんに喜んでいただけた、それが何よりの励みにもなり、やり甲斐にも繋がっています(お留守番の僕もそう思っています)。

文化財の移動、それは失敗が許されないシビアな状況の中で、無事に届けて当たり前のお仕事・・・とは言え、こうして事故無く無事終えることができ、地元の皆さんに喜んでいただけた、それが何よりの励みにもなり、やり甲斐にも繋がっています(お留守番の僕もそう思っています)。

いつも皆さんのおそばに文化館・・・

頼りにされる存在でありたいと願っています。

筆:あきつ

米原秘蔵の4ケ寺寺宝展2015

なんともソソられるタイトルの特別公開のお知らせです。

滋賀県米原市にある4ケ寺(大原観音寺・成菩提院・清瀧寺徳源院・蓮華寺)では、10/24(土)~11/15(日)の期間、各寺院の公開日に合わせて寺宝が特別公開されます。多くの文化財を所蔵されている寺院さんの寺宝展ですから、見応えたっぷりかと思われます!

軽く寺院の紹介をしておきますと、

〇大原観音寺(日本古寺百選):石田三成と豊臣秀吉の出会いの地。

鷹狩りで立ち寄った秀吉を三成が「三献の茶」でもてなした逸話が残る。

(公開は10/31.11/1.7.8の4日間のみ)

〇成菩提院:最澄が談議所を開いたのに始まりのちに比叡山延暦寺の別院となった古刹。

織田信長をはじめ、豊臣秀吉、小早川秀秋など数々の武将が宿営した。

(公開は10/24.25.31.11/1.3.7.8.14.15の9日間)

(※その上なんと!「11/21.22.23も特別公開します」とご住職から嬉しい情報が!※)

〇清瀧寺徳源院:中世、北近江を支配した京極氏の菩提寺。

34基の宝篋印塔が並ぶ京極家墓所は国の史跡。

(公開は10/31.11/1.3.7.8.14.15の7日間のみ)

〇蓮華寺:本尊は釈迦如来と阿弥陀如来の二尊。

「瞼の母」の「番場の忠太郎」の故郷として、忠太郎地蔵尊が建てられている。

(期間中毎日公開23日間)

そもそもこの情報をゲットしたのは、文化館に寄託されている文化財がこの特別公開に併せて里帰りされたから・・・なのでございます。先日学芸員さんが、浄土曼荼羅図(重要文化財)と釈迦曼荼羅図を、お寺さまに届けて来られたのですが、特別公開を控えていろいろと忙しくご準備されていたそうですよ。紅葉シーズンにはまだ少し早いようですが、各寺院それぞれに趣きがありますので、これを機会に是非一度米原の地で「秘蔵」とのよい「お出会い」をして来て下さい。。。

注意すべきは公開日!各寺院さんによって公開日が異なりますので、スケジュール調整は念入りに・・・詳しくは米原観光協会さん(電話:0749-58-2227)にお問い合わせ下さいね。

筆:あきつ

歴史を極める

秋晴れの良い天気が続いています。絶好のお出かけ日和だった先週の土曜日、当館の学芸員さんは湖北にある米原市柏原宿歴史館へ出張されていました。お仕事の内容は、その名も「歴史を極める」というお題の講演会。依頼をいただいた米原市教育委員会さんでは、「少しでも多くの方々に歴史に親しみ、かつ極めていただきたい」とシリーズ講座「歴史を極める」を毎年開催されており、今年度のテーマ「和紙を極める」の中で、当館の学芸員さんにもお声が掛かったのでした。

秋晴れの良い天気が続いています。絶好のお出かけ日和だった先週の土曜日、当館の学芸員さんは湖北にある米原市柏原宿歴史館へ出張されていました。お仕事の内容は、その名も「歴史を極める」というお題の講演会。依頼をいただいた米原市教育委員会さんでは、「少しでも多くの方々に歴史に親しみ、かつ極めていただきたい」とシリーズ講座「歴史を極める」を毎年開催されており、今年度のテーマ「和紙を極める」の中で、当館の学芸員さんにもお声が掛かったのでした。

開催日が近づくにつれて、学芸員さんは各方面に電話で確認したり「モノ」の手配をしたりと、忙しそうな中にもその段取りにスキがなく・・・ん?・・・モノ?・・・お話しに行かれるのではナイノデスカ?

そう、今回の講演会、学芸員さんが用意されたのは、参加して楽しい『体験型』の講演会。テーマは「古文書の形-和綴じ本をつくろう-」です。身内ながらうまいなぁ~と思います。そう思いません?このタイトル。僕は先ず「古文書の形」のカタそうな雰囲気に腰が引けそうになってしまいましたが、それを「つくろう」なんてひらがなで呼びかけられた日には・・・はいハイはいッ!参加しま~す!となっちゃいませんか?(笑)

当日は、そんな素直な人たち(笑)・・・いえいえ勉強熱心な人たち約25名が、実際に文化財の修理などに使われる和紙と針・糸を使って、楽しく和綴じ本作りを体験されたのでした。

・・・いいなぁ・・・うらやましいなぁ。僕も参加したかったです!これって日記帳なんかも作れますよね?日々の出来事を筆でサラサラと・・・くーっ格好いい!・・・我が国最初のとんぼ文学『あきつ日記』が世に出る日も近いかと思われます。。。

あぁっでもその前に!習字のお稽古が必要デス!(泣)

筆:あきつ

文化財里帰り

朝晩すこぉ~し涼しくなりましたか?とは言え、世間様はお盆休み真っ盛り。故郷へ帰ってゆっくりまったりされている方も多いのではないでしょうか。そんな中、文化館でお預かりしている文化財も里帰りされています。

それは、大津市坂本比叡辻の聖衆来迎寺さまからお預かりしている寺宝の数々です。これらは毎年8月16日に行われる虫干会(むしぼしえ)で一般公開されるため、この日には文化館だけでなく、京都や奈良の国立博物館に収蔵されている寺宝も一斉に里帰りされ、にぎやかなお盆を迎えられます。

文化館からは、国宝の「六道絵」を江戸時代に模写したものや、重要文化財の「阿弥陀二十五菩薩来迎図」「銅造薬師如来立像」、「堆朱香合」など、他にも多くの文化財を、昨日お寺さまにお届けさせていただきました。移動は大変でしたが、無事作業を終えてホッとしています。

先日も大学の留学生さんが六道絵の論文を書くため、わざわざアメリカから来日されてました。六道絵は「地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人、天」のありさまを絵画化したもので・・・リアルに怖いです。人生考えさせられます。悟りの境地です。

夏休みで浮かれている子ども達よ、これを見て泣け!否!ちゃんとした人生歩まにゃいかんよ!と、僕は言いたい・・・自分にも言いたい。。。(泣)。

江戸時代に模写された「六道絵」とは言え、15幅すべてが揃う貴重な機会です。大人も子どもも、熟覧していただきたいイッピンです。

実はコレ、暑い夏を乗り切るために『ヒヤッ』とするいい機会・・・なのかもしれませんよ?!

筆:あきつ

目指せ巻子マスター

「アイタタ~」「イタタタタ~」

近ごろ文化館では、決まった曜日の決まった時間に、不穏な『うめき声』が、階段の方から聞こえてきます。かれこれ2ケ月ほども経ちますでしょうか。事務所でお留守番のあきつは、その度に、あぁやっぱり今日もか・・・今日も挑まれているのか・・・と心配しつつ、「お疲れさまでございます」の声を掛けずにはいられません。。。

と言うのも、現在文化館ではお経の調査が行われており、その作業は、巻子(巻物)を紐解き写真撮影、記録を書き留め、後はひたすら巻き直すという動作を、一日中ほぼ正座で行っている・・・ということ、なのだそうです。

・・・するとどのような事が起こるのか、もうお分かりですね。ご想像通り!そりゃどんなベテランさんでも『シビレ』がきれますよね~筋肉が固まりますよね~「アイタタ~」ご愁傷サマです(笑)。お願いですから階段から落ちないでー!

今、挑んでおられるのは大般若経の600巻!・・・先日紹介した石山寺さんの「校倉聖教」修理約1,000点に及ばないまでも、果てしない、それは果てしない作業です。それもようやく終わりが見え始め、近頃は「目指せ!巻子マスター!」を合言葉に(?)、巻子の扱い、巻きにかかる時間、巻の美しさなど、その『技』を極めようと、初心に返り身内同士で改めて切磋琢磨されているようです。そうですよね。文化財を扱う学芸員さんでも、なかなかこれ程集中的に、かつ大量に触らせていただく機会なんて滅多にないですよね。厳しい判定員さん(先輩学芸員)の前での作業は、いつもより緊張を強いられて・・・いるようですよ(笑)。

このような貴重な機会を大切に!『巻子マスター』が誕生されることを、心よりお祈り致しております(笑) イヒッ。

筆:あきつ

地元のお宝

先日、湖西にお住いの方からお問い合わせの電話をいただきました。「地元の上開田遺跡から出た“壺”を知らはりませんか~?30年位前に地元の資料館に展示してあったんですけど、今は分からしませんのやて。その後、県が引き取らはったと聞いたんやけど、私らももう高齢ですし、一度皆で見せて貰って知らん人らにも『地元からこんなん出た』って知っといて貰いたいんですわ。どこ行けば見せて貰えますかなぁ?」というような内容でした。

壺、つぼ、ツボ・・・はて?館蔵品の中にありましたかね?一番お勤めの長い学芸員さんに聞いてみても、ン?壺はいろいろあるけど・・・ン?どれかな???

唯一手がかりは「地元の町史に写真が出てる」とのことでした。

館の蔵書の中から言っておられる町史を探すのですが、何故かそれだけが見当たらず。。。ならば!と当時の発掘調査報告書(1980年)を開いてみると、あった!多分コレ!きっとコレ!!絶対コレ!!!

でも、万が一、問い合わせのモノと違ったら・・・なのであきつ、地元の図書館へ走りました。図書館へはよく行くのですが、「地元市史」関連コーナーは残念ながらいつもスルー・・・お恥ずかしながら初めてあのブ厚い本を手に取りました。おかげで見つかりましたよ!やっぱりコレ!こ丸い形のかわいい壺!確かにツボ!

でも残念ながら当館ではお預かりしてないな~と・・・そこで!県内の発掘調査のことならと、滋賀県文化財保護協会の当時を知っていそうなベテラン職員さんに電話して聞いていただくことに。すると「確かに保管している。見て貰うことも出来る」との回答が!見事な連携プレーで解決です~良かったです~。

早速お問い合わせいただいた方に連絡すると「どこにあるのか分かっただけでも有り難い。地元のみんなとまた相談しますわ」とホッとしていただいたご様子でした。本当に良かった。

ちなみにこれは約1400年前の須恵器の壺で、本来は三方透かしの脚部が付いていたそうですよ。

ワタクシ、今回の事でひとつ勉強させていただきました。「人は歴史なり」「歴史は人なり」・・・う~ん、伝わりにくいのがあきつ語録のビミョーなところ。。。皆さんお察し下さい。それと今回のことがきっかけで手にした町史、これ、意外と面白い!住んでいながら知らないこといっぱいありました!・・・あ、小学校の時の校長先生が執筆してはる・・・とか(笑)

皆さんも一度地元の歴史を紐解いてみてはいかがですか?

筆:あきつ

感謝状贈呈式

先日、資料を寄贈いただいた方への感謝状贈呈式が行われました。

先日、資料を寄贈いただいた方への感謝状贈呈式が行われました。

今回、ご寄贈いただいたのは阿弥陀三尊形式の本尊・木造阿弥陀如来坐像1躯と脇侍の観音菩薩坐像1躯、勢至菩薩坐像1躯の計3躯の仏さまです。

こちらの仏さまの作者は滋賀県出身の彫刻家・森大造の作品で、本尊の阿弥陀如来坐像の光背に「大造謹刀」との陰刻銘があります。

森大造は坂田郡(現米原市)に生まれ、東京美術学校(現東京芸術大学)彫刻科を卒業、文展・帝展において幾度も入選し、新文展では無鑑査になるなど近代日本を代表する彫刻家として活躍しました。

寄贈者は滋賀県出身の方で「是非、公共の博物館で保存・活用してほしい」との強い希望で、 既に森大造の作品を収蔵する文化館において受け入れさせていただくこととなりました。感謝状贈呈の際は、目に涙を浮かべながら「感謝、感謝。これで安心です。」と仰っていただきました。

既に森大造の作品を収蔵する文化館において受け入れさせていただくこととなりました。感謝状贈呈の際は、目に涙を浮かべながら「感謝、感謝。これで安心です。」と仰っていただきました。

当館に求められる役割を改めて認識するとともに、寄贈者の方にあらためて深く感謝申し上げます。

事件です。

皆さん5月11日って何の日か知っておられますか?正確には何が起こった日か・・・?

時は明治24年(1891)。ロシア皇太子ニコライ(のちの皇帝ニコライ2世)が、私的な遊覧旅行で訪日中、滋賀にも立ち寄り三井寺や唐崎などの景勝地を観光しています。

そして昼過ぎに滋賀県庁を出発、 ニコライが人力車で京都へ向かう途中の滋賀県滋賀郡大津町で、警備にあたっていた巡査・津田三蔵にサーベルで斬りかかられ、右のこめかみ2ヶ所に傷を負った・・・世に言う「大津事件」が起こったのが5月11日です。事件は津田の極刑を望んだ政府の圧力に対して司法権の独立を守ったことでも有名です。

ニコライが人力車で京都へ向かう途中の滋賀県滋賀郡大津町で、警備にあたっていた巡査・津田三蔵にサーベルで斬りかかられ、右のこめかみ2ヶ所に傷を負った・・・世に言う「大津事件」が起こったのが5月11日です。事件は津田の極刑を望んだ政府の圧力に対して司法権の独立を守ったことでも有名です。

文化館では平成19年度に開催した「浮城特別鑑賞講座 湖国“モノ”語り」で事件勃発からその後までを詳しく解説したことがあります。気になる方はその時のブログを是非チェックしていただきたい!(ここをクリック)この頃の講座は『実物を生で見られる』というのがウリで、運よくご覧いただいた方達は、あの時の興奮を思い出していただけることと思います。

残念ながら見逃したッ!という方のために、特別サービスで用意したのがコチラ!以前に発行した当館の情報誌『浮城』に詳しく解説してありますので、是非ご一読いただければな、と。

休館中の現在では一般に公開はしていませんが、今でも警察、司法、報道等関連方々、折々にお問い合わせがあります。歴史の生き証人として平成16年に滋賀県指定文化財となり『県民の宝』となった「大津事件関連資料」。今も文化館で大切に保管しています。

余談ですが、今年は日露戦争終結から110年。昨今では外交記録の公開を一層推進する動きがあるなど、歴史上秘密にされてきた謎がオープンになりつつあります。「歴史の生き証人」たちが動き出しています。

ならば我々も!とはいきませんが、先ずは歴史を身近に感じるところから!事件が起きた大津町は現在の大津市京町二丁目辺り、辻には「此附近露国皇太子遭難之地」の碑が建っています。その近くには東海道大津宿の宿場町「大津百町」があり、地元の賑わいを取り戻そうと商店街にこの春新たに11店舗がオープンしたそうです。。その中には僕の大好きなスイーツのお店も!!・・・あれ?歴史から遠く???

えへへ。花より団子のあきつです。

筆:あきつ

お祭りと琵琶湖文化館

琵琶湖文化館のお祭りについて……ではなく、先日、神社の祭礼行事のため寄託品の面(おもて)を一時返却させていただきました。以前、仏事のために浅井長政像(滋賀県指定文化財)を一時返却させていただいたことをお伝えしましたが、文化館では神事の際にも、お預かりしている収蔵品をお返ししています。

今回、一時返却したのは東近江市のとある神社ご所蔵の鬼面二面で、毎年4月に執り行われる3日間の大祭にあわせてお返ししています。この大祭のなかに「御面渡御」という儀礼があり、行事の方がこの鬼面二面を大切にお持ちなって、集落内を渡り歩きます。その際にお迎えになる方々は、この鬼面に深く頭を下げて拝礼します。桃山時代の優れた美術工芸品であると同時に、受け継がれゆく信仰の対象でもあります。

今回、一時返却したのは東近江市のとある神社ご所蔵の鬼面二面で、毎年4月に執り行われる3日間の大祭にあわせてお返ししています。この大祭のなかに「御面渡御」という儀礼があり、行事の方がこの鬼面二面を大切にお持ちなって、集落内を渡り歩きます。その際にお迎えになる方々は、この鬼面に深く頭を下げて拝礼します。桃山時代の優れた美術工芸品であると同時に、受け継がれゆく信仰の対象でもあります。

また、集落には「宮座」という神社を支える制度と組織が残っており、面という有形の文化財と地域のつながりという無形の文化財が相互に連関して郷土文化を守り、育んでいます。文化館はそのお手伝いをさせていただいているのです。

研究紀要第31号

皆さ~ん!ワタクシ、3月の出来事でまだ皆さんにお知らせ出来てないことを思い出してしまいました。それがコレ!

皆さ~ん!ワタクシ、3月の出来事でまだ皆さんにお知らせ出来てないことを思い出してしまいました。それがコレ!

『研究紀要 第31号』の発行です。

内容をちょこっとご紹介しますと、

『展覧会の可能性-「休館」と展覧会の開催-』

:これは今の文化館でないと書けない内容!逆境をチカラに!

『カリフォルニア大学バークレー校C.V.スター東アジア図書館所蔵「崇永版」大般若経について』

:バークレーに近江ゆかりの大般若経?!滋賀県内にある大般若経の調査に関わった県文化財保護課OBの先輩が、単身アメリカに乗り込んで5日間の強行突破で挑んだ調査の結果がココに!特別寄稿によります。

『<資料紹介>絹本著色養蚕図 呉春筆』

:江戸時代四条派の始祖として活躍した絵師:呉春。晩年に描かれた貴重な作品(館蔵品)を紹介!

『<資料紹介>滋賀県立琵琶湖文化館蔵「活版印刷資料」』

:1970年代まで印刷の主流であった鋳造活字を用いた活版印刷に関わる資料群。館蔵品の中でも随一の資料点数を誇るその希少な価値とは!

ちょこっとどころではありませんでしたね(笑)その他26年度に行った館蔵品修理報告や活動報告も掲載しています。県内の図書館はもとより国会図書館や市町教育関係機関、博物館などにも送付しておりますので、気になる方は是非手に取ってご覧ください。

筆:あきつ

文化館の存在意義

改めましてこんにちは。日頃忘れがちな「休館中」の文化館がどんなお仕事をしているのか、それが分かる出来事がございましたので、皆さんにご紹介したく・・・

4月に入って寒の戻り、冷たい雨が降る中、文化館の学芸員さんは甲賀市の仏さまをお迎えに行って来られました。

寺のお堂を改修するということで、文化館に一時的にお預かりし、秋まで館に仮住まいしていただくとのことです。

全て撤収するのに3日間!毎日ダイの大人が8人掛かりで行われた大移動。お寺さまの規模もさることながら、移ってこられた仏さま達の大きさ、重さ、数、それはそれは並大抵のものではアリマセン!

お堂からトラックまで仏さまを運ぶ時には

「コラー!しっかり踏ん張れーッツ!」

「もっとチカラ入れてーッツ!」

と、いつもは静かな境内に、男衆の怒号の『喝!』が飛び交ったもようです(笑)

お疲れ様でした(笑笑)

おかげで無事文化館にお迎えすることができました。

そんなこんなで遠路はるばる、ようこそお越し下さいました仏さま。

そんなこんなで遠路はるばる、ようこそお越し下さいました仏さま。

咲いた桜が見事な紅葉に変わるまで、ゆっくり文化館でおくつろぎ下さい

ませね~文化館がしっかりお守り致します。。。 筆:あきつ

「浅井長政像」の里帰り

先日、お預かりしている寄託品の一時返還のため、長浜市に行ってきました。長浜市小谷山の麓に位置する小谷寺では、毎年、浅井三代の追善法要が営まれ、その際に当館でお預かりしている「絹本著色浅井長政像」(県指定文化財)が里帰りし、法要の主役となります。

今回も一日限りの里帰りでしたが、法要中には地域の方々が遺徳を偲び、順次、浅井長政像を前にしてご焼香をされていました。

このような姿を目にすると、文化財は決して過去の遺産ではなく、今も脈々と受け継がれている信仰や崇敬の象徴であり、地域の大切な宝物であることを実感いたします。

道中は天気にも恵まれ、湖南から湖北まで見頃の桜を観ることができました。