カテゴリー別アーカイブ: 新 琵琶湖文化館

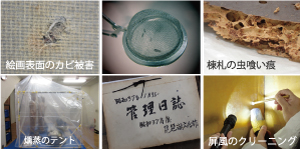

滋賀県博物館協議会の情報交換会「どうする!?博物館の防虫・防黴・殺菌」にて

皆さんは滋賀県博物館協議会(略して「県博協」)という組織をご存じでしょうか?

【ホームページより引用】 滋賀県博物館協議会は、県内の博物館施設(美術館・資料館なども含む)相互の連絡を図り、博物館活動を通じて県民文化の振興に寄与するために、公私の別・規模・分野などさまざまな特色ある博物館がその社会的使命の達成のために協力することを目指しており、現在69館(2025年1月現在)が加盟しています。

県内には多様な施設があり、それぞれの分野で個性や魅力を生かした活動を行っています。しかし、個々の取り組みだけでは限界があるのも事実・・・。そこで、各館が「横」のつながりを持ち、相互に連携しながら協力していこうという目的で設立されたのが県博協です。

県内の博物館・美術館を掲載したガイドマップポスターの作成や、分野を超えた情報交換など、さまざまな取り組みを進めています。その取り組みの一つとして先日開催されたのが、情報交換会「どうする!?・・・」です。

「博物館に虫?カビ?菌??」と聞くと驚かれる方もいらっしゃるかもしれません。でもちょっと待って!嫌がらずに話をきいて~!

作品に悪影響を及ぼすこれらの存在は、程度の差こそあれ、私たちの身近に必ずいる生き物です。その被害をどう食い止めるか・・・博物館でも美術館でも資料館でも図書館でも(!)その予防と対策に頭を悩ませています。さらに厄介なのは、こうした被害が施設にとって「負(マイナス)」のイメージを伴うデリケートな問題であること。「えっ、マジで?」と思われる方も多いでしょう。「カビ🌟出ました♪」なんて軽く言えるものではありません。だからこそ、情報が共有されにくいという厄介さもあるのです。

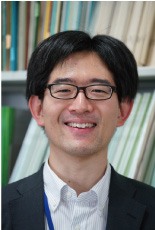

1月23日に行われた情報交換会では、加盟館や市町の文化財担当者など42名が参加。関心の高さがうかがえました。「防虫・防黴対策のこれまでと今後」「文化財行政の現場における防黴防虫の現状と課題」といった発表が行われる中、当館の武内学芸員も登壇。「滋賀県におけるアルプ燻蒸の実施報告」というテーマでお話ししました。おや?ちょっと聞き慣れない言葉が出てきましたね。 これまで博物館では、虫にもカビにも効く「エキヒュームS」という薬剤を使った燻蒸が主流でした。当館でも、収蔵庫や新しく寄託・寄贈された文化財を守るため、殺虫・殺菌効処理を行ってきました。

ところが昨年、このエキヒュームSが販売中止に。文化財に使えるのは、文化財への負担が少なくエキヒュームSと同じ効果のある「アルプ」という薬剤だけになりました。そこで、これからの対策をどうするかと検討を重ねた結果、「アルプ」を使った燻蒸へ切り替えることになったのです。

館としては初めて扱う薬剤で、対応できる業者も限られていたため、施工までに何度も打ち合わせや聞き取りを重ねました。ガス管理は夜通し続くため、学芸員も宿直当番制で対応し、5日間かけてようやく作業完了。おかげさまで無事に施工することができました。

滋賀県では初めての取り組みだったこともあり、「実際どうでした?」と他館の学芸員さんから問い合わせをいただくことが多く、今回、県博協の情報交換会にて報告させていただきました。

文化財を適切な状態、適切な環境で守っていくことは、とても難しいことです。なぜなら、文化財の状態や材料、これまで置かれていた状況は様々。それらを一つの「収蔵庫」という場所で守っていかなければならないからです。そのためには、文化財のこと、周囲の環境のことをよく見て管理する人間の目、空調や断熱材などの設備、文化財の導線に考慮した構造など、様々な力を合わせていくしかありません。

令和9年12月に開館する新しい琵琶湖文化館の収蔵庫の各設備も、こうした文化財を守るために重要な要素の一つと考えております。災害等により破損の恐れが生じた文化財を緊急的かつ一時的に保管するための「文化財緊急保管庫」や、燻蒸を行うための専用空間も備えます。

現在、滋賀県では、新しい琵琶湖文化館の収蔵庫整備に向け、皆さまのご支援を募っております。ご理解とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

[クラウドファンディング:受付は2/17まで]

今、話題の人物の作品も収蔵しています!

令和8年から羽柴秀長を主人公としたNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」が始まりましたね。琵琶湖文化館にも秀長ゆかりの作品がないかと探していたところ、秀長の名前が書かれた収蔵品がありました!さすが、収蔵品の層が厚い博物館ですね(やや自慢)!!

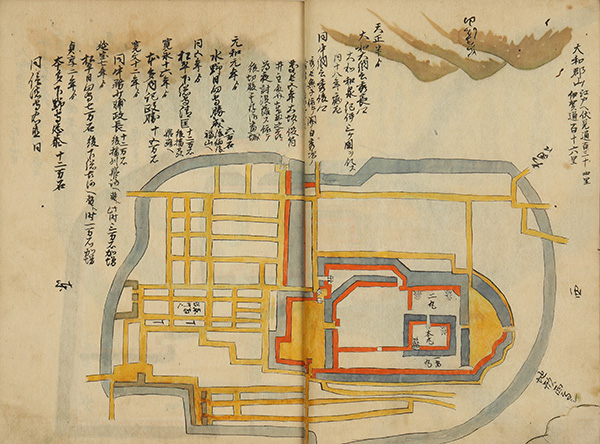

その作品は、『扶桑城郭誌』という3冊の書籍です。この本はその名前のとおり、東北地方から九州まで日本国内の城郭(城絵図)を記録したものです。上巻には、滋賀県内の城として、彦根城、水口城、膳所城が載せられています。江戸時代中頃に書かれた「主図合結記」を手本に写されたもので、当時、県内にはこの3城しか残っていなかったのです。

書かれています。

[ 扶桑城郭誌/琵琶湖文化館蔵 ]

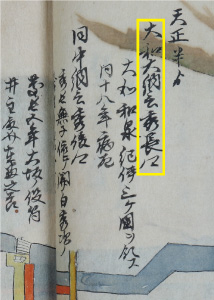

そして中巻には、奈良県内の城として大和郡山城があり、「天正(年間)半ばより」城主として「大和大納言秀長卿」の名前があります。大和郡山城は筒井順慶により建てられ、秀長によって整備拡張がなされました。秀長は初代城主としてこの地を治め、秀長死後は養子(秀吉の甥、秀次の弟)の秀保が継ぎました(*資料には秀俊がありますが、秀保の誤りです。)細かく見ていくと、西側が右、東側が左に位置し、本丸、二の丸、外堀の様子や、「地形西高し」など地形の注記もあります。

新しい琵琶湖文化館には、県内の文化観光拠点としての役割もあります。

秀長の居城である大和郡山城は県外にありますが、収蔵品の展示をきっかけとして、近江ゆかりの人物の足跡を訪ねてみたり、昔の城絵図を見ながら現地を歩いてみたりする機会が増えていくことを期待しています。

当館へ120点にものぼる滋賀ゆかりの書画作品が寄贈されました!

手に持つのは、野添平米筆「生々堂」額。

12月23日(火)午後、草津市役所にて、草津市立草津宿街道交流館ならびに当館へ、草津市出身の個人の方からの作品受贈について、記者会見がありました。

寄贈は、草津宿街道交流館におよそ450点、琵琶湖文化館へおよそ120点にものぼります。今年のはじめ、草津市内の個人の方より県内で広く活用してもらいたいという御意思から寄贈のお話があり、草津市と県内の学芸員が協同で調査し、目録を作成してきました。新たに発見されたものですので、すべて初公開の作品ばかり!

会見場で井上副館長が掲げているのは、寄贈者の書斎の号である「生々堂」の文字を、同じく草津市出身の画家・野添平米が墨で書いた額。気持ちのこもった清々しい作品です。

さて、当館への寄贈作品の気になる内容ですが、多くは書の作品です。中でも注目したいのが、

・滋賀県ゆかりの人物で教科書にも名前が出てくる、中江藤樹(なかえ とうじゅ)

・野洲の出身で、歌人としても知られる、北村季吟(きたむら きぎん)

・今年8月に国宝・重要文化財に指定された「琵琶湖疎水」建設時の県知事、中井弘(なかい ひろむ、号は桜洲)

など、名筆たちが揃います。

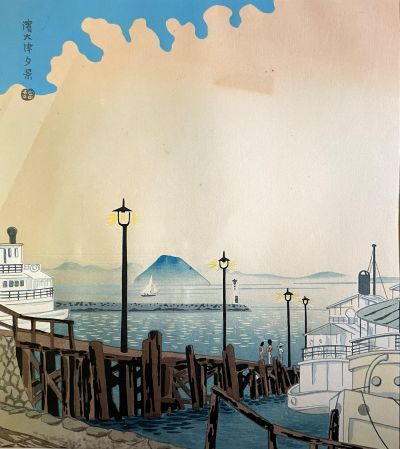

このほか、「こんな人も滋賀出身だったんだ!」「この人の作品が残っているんだ!」と、学芸員も驚くものばかり。書画のほか、数点の近代の版画には、新しい琵琶湖文化館建設地の浜大津の夕景を描いたものも…。

新しい琵琶湖文化館の建設地である浜大津の風景を描く。

寄贈作品については、HPの「収蔵品紹介」でも順次紹介していきます。今後、これらの作品は、新しい琵琶湖文化館の収蔵庫に保管されるとともに、展覧会でもお披露目していく予定です。どうぞご期待ください!

「新しい琵琶湖文化館」の収蔵庫整備にご支援を! クラウドファンディングへのお申し込みは⇒こちらから⇒

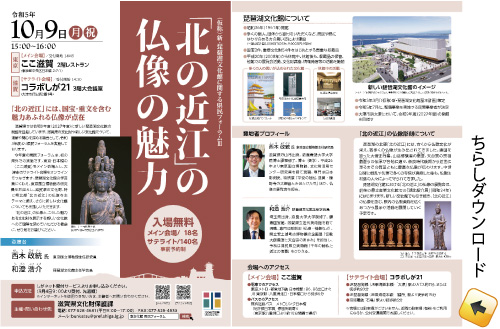

新しい琵琶湖文化館フォーラム開催しました!

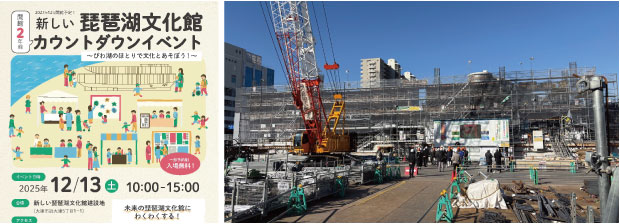

開館2年前!ということで、12月はイベント盛りだくさん!12月13日(土)の開館2年前カウントダウンイベントに続き、12月21日(日)には「新しい琵琶湖文化館フォーラム」を開催しました~!ご参加くださいましたみなさま、本当にありがとうございます!

令和3年に「(仮称)新・琵琶湖文化館に関する県民フォーラム」として始まったこのフォーラム。毎年テーマを変えて実施し、今回で5回目です。県内外の多くの方に聴講いただきたいという思いから、今年は「新しい琵琶湖文化館フォーラム」としました。実際に、オンライン配信では関東を中心としたさまざまな地域にお住まいの方に聴講いただいたようです✨

今回のテーマは、「地域からひらく 文化財サポートと文化観光の未来」。新しい琵琶湖文化館は、文化財の収蔵や展示といった従来の博物館の機能に加え、他の博物館には例のない、

●近江の文化財を守り活用する「文化財のサポートセンター」

●文化や文化財を学び、現地へ誘う「文化観光のビジターセンター」

を備えます。この2つの機能にフォーカスした、待ちに待ったフォーラムだったのです!

前半は、ゲストスピーカーからのお話です。奈良大学教授の大河内智之さまからは、文化財とは何か?という大前提から始まり、文化財の盗難という問題と、その対策としてのお身代わり仏像について報告いただき、そして文化財を地域全体でまもることの重要性と、地域の博物館がハブになる必要性が熱く語られました。

続くゲストスピーカーの2人目は、湖南市にある長寿寺の住職、藤支良道さま。地蔵曼荼羅の修理やクラウドファンディングのお話があり、文化財に込められた“心”を現地で感じてもらうことの大切さ、そして新しい琵琶湖文化館に大きな期待を寄せていただきました。

フォーラムの後半は、琵琶湖文化館学芸員や新文化館の整備運営に県と共同で取り組んでいる株式会社琵琶湖C&Sの担当者が加わってのトークセッションです。

武内学芸員の「地域の文化財のサポートセンター」の説明には、ゲストスピーカーから「感動するコンセプト」というコメントが!!萬年学芸員と琵琶湖C&Sの砂川さんによる「文化観光拠点となるビジターセンター」についての説明には、文化財を現地にて肌で感じてもらうことへの大切さについてコメントいただきました。

フォーラムをきっかけに、この2つの機能について学芸員の間でも話し合いを重ね、新しい琵琶湖文化館が目指す姿について、あらためて共通の認識が持てました。このビジョンをみなさまにも知っていただければ幸いです。

会場のコラボしが21では、ロゴ・シンボルマークの缶バッジ作り体験や、新文化館の模型の展示も行い、なごやかな雰囲気で楽しんでいただきました♪

これからも、新しい琵琶湖文化館への期待を持っていただけるイベントを企画していきますので、ぜひまた遊びにいらしてくださいね♪

開館2年前カウントダウンイベント御礼♪

12月13日(土)に開催した「開館2年前カウントダウンイベント」。寒いなかお越しくださいましたみなさま、どうもありがとうございました!おかげさまで、とても楽しく充実した一日となりました✨

イベントでは、「新しい琵琶湖文化館の建設現場をのぞいてみよう!」と題した建設現場見学ツアーを初めて実施しました。ツアーでは、建設に関わる専門スタッフや、当館の学芸員が交代でご説明。学芸員からは、琵琶湖文化館の歴史や新しい琵琶湖文化館が目指す姿についてお話ししました。限られた時間でしたが、みなさん熱心に聞いてくださり、とても嬉しかったです!なかなか見ることができない工事中の建物を間近でご覧いただける貴重な機会となりました🏗️

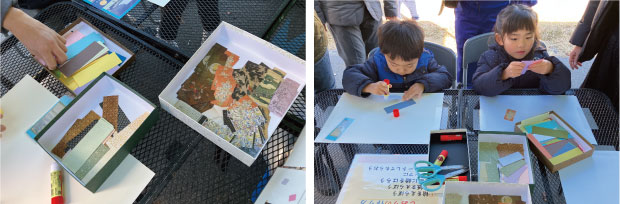

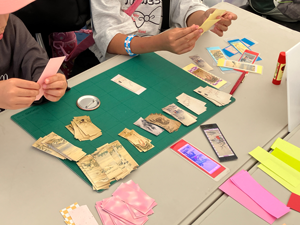

建設現場見学ツアーは中学生以上対象・事前予約制ということで、残念ながら参加できなかった方もいらっしゃいますが、文化や文化財のすばらしさに触れていただきたく、その思いに賛同いただいた事業者のみなさんと一緒に「文化体験・遊びコーナー」を設けました。どのブースも、大人の方はもちろん、お子さんも楽しんでいただけたようです😊滋賀県の伝統産業を体験できるブースでは、近江上布の麻糸ミサンガ作り、信楽焼の植木鉢絵付け体験といったワークショップ、彦根仏壇の彫刻制作デモンストレーション、本のまちづくり推進プロジェクトPRという、伝統と文化に触れられる内容盛りだくさんとなりました。出展くださいましたみなさま、ありがとうございました!

当館の学芸員も「文化体験・遊びコーナー」でワークショップを担当。特に今年すでに何回か実施している「館蔵品をモチーフにしたオリジナルしおり作り」では、地域連携企画展出品作品やお正月にぴったりの作品などが初登場。掛け軸の表具に使われる裂の模様の紙も新たにご用意したので、これまで参加されたことのある方もお楽しみいただけたのではないでしょうか?掛け軸がどんな構造になっているか、どんな和紙が使われているかなど、詳しくお話しさせていただく場面もありました。

また、ワークショップ「仏像をくみたててみよう!」も多くの方にご好評いただきました。仏像の構造模型をさわり、組み立て、解体して・・・と、どんな構造になっているか楽しく解説しました。学芸員の私物の調査道具セットもお見せしましたよ~!

イベント内ではクラウドファンディングのブースも出展し、ご説明させていただきました。その場でご寄付くださる方も多数いらっしゃいました!本当にありがとうございます!!!イベントにお越しいただきクラウドファンディングにご支援いただいた方には、イベント限定の缶バッジもプレゼントしました(同様のプレゼントは12月21日(日)開催のフォーラムでも予定しています♪)。

当日は、建設現場見学ツアー参加者や、チラシを見て来たという方々をはじめ、大津港でミシガンに乗った帰りという方、さらには県外から『成瀬は天下を取りに行く』の聖地巡礼中という方などなど、様々な方にお会いできました。こうして多くの方に新しい琵琶湖文化館を知っていただき、そして期待の声をいただけ、本当に励みになります。これからもイベントを企画していきますので、ぜひまた足をお運びください。

まずは12月21日(日)開催の「新しい琵琶湖文化館フォーラム」‼みなさまのお越しをお待ちしております😊

+++詳しくはコチラ↓↓↓+++

【新しい琵琶湖文化館プレサイト】

新しい琵琶湖文化館・クラウドファンディング挑戦中!

あきつブログをご覧の文化館ファンの皆さんは当然ご存じのことかと思いますが、琵琶湖文化館の国宝・重要文化財の収蔵数は計50件を超え、日本屈指の多さとなっております。国宝・重要文化財だけでなく、滋賀県、いや日本の歴史や文化を語るうえで欠かせない貴重な文化財がたくさん保管されているのです。

何をいまさらと思われた方、では皆さんがこれらの貴重な文化財に直接かかわれる、と聞いたらいかがでしょう。

実は現在、2027年に開館予定の新しい琵琶湖文化館の収蔵庫整備に対するクラウドファンディングを募っているのです。新しい琵琶湖文化館の“収蔵庫”というのがポイントです。収蔵庫は、冒頭で述べた貴重な文化財を守る新しい琵琶湖文化館の核となる設備です。この収蔵庫を皆さんと一緒につくっていきたい、そんな想いからクラウドファンディングを始めました。

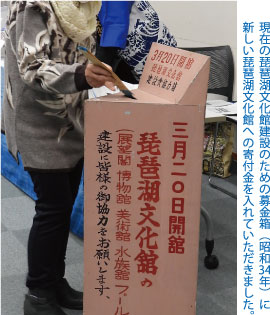

現琵琶湖文化館は、建設費の6割が寄付でまかなわれており、本館1階エントランスには当時の寄付者銘板も残っています。新築の今しかできないこの企画。返礼品は、今回も寄付者銘板を用意しています。さらに、このクラウドファンディングならではの返礼品として、収蔵庫内に寄付者銘板を掲げるコースもあります。関係者以外は絶対に入ることも見ることもできない、国宝・重要文化財たちが眠る収蔵庫の中に自分の名前を刻むことができるのです。さあ、皆さんも文化財の守り手になってみませんか?

ご支援はプロジェクトサイトから行えます。また、サイトからのご支援が難しい方は、チラシからでもご寄付いただけます。皆さまの温かいご支援、どうぞよろしくお願いいたします。ご応募の受付けは令和8年(2026年)2月17日(火)までです。

びわ湖オクトーバーフェストに潜入!?工事中の琵琶湖文化館をPRしてきました!

先日10月18日(土)は、当館が位置する打出浜から、新文化館の浜大津までの湖岸エリアが、3つのイベントで賑わっていました。打出の森ではコーヒーの香りが漂い、おまつり広場ではジャズ音楽が響き、そして浜大津のシンボル緑地では、そう!「びわ湖オクトーバーフェスト」が開催されていました🍺

びわ湖オクトーバーフェストといえば、昨年、このイベントに合わせて「建設予定地イベント」を開催させていただいた思い出深いイベント。今年は、建設が本格的に進んでいる真っ最中。そこで、「今まさに、あそこで工事をしている琵琶湖文化館です!」ということを、もっと多くの方に知っていただくために、オクトーバーフェストの本部に少しだけ場所をお借りして、PR活動をしてきました~!

当日は、残念ながら小雨が降ったり止んだりのお天気。それでも、たくさんの来場者の方がビール片手に、ステージでのパフォーマンスを楽しんでいらっしゃいました。そんな賑やかな雰囲気の中、チラシをお渡ししながら、「あのクレーンが2本立っているところが、新しい琵琶湖文化館の建設現場なんです!」とご案内すると、多くの方が「へえ~!」と興味を持ってくださったご様子。皆さんのそんな反応を見て、私たちも嬉しくなりました😀

そしてなんと、準備していったチラシはすべて配布完了!合計180人もの方に、新しい琵琶湖文化館の情報をお届けすることができました。お立ち寄りくださった皆様、どうもありがとうございました!

ところで、大変申し訳ありません!今回のオクトーバーフェストへの出張PR、この「あきつブログ」でお知らせするのをうっかり失念しておりました…!「今年は出るの?」と気にしてくださっていた方がいらっしゃったら、本当にごめんなさい!

なので、今度こそは忘れないように、次回の出展情報をお知らせしておきます!次回は、11月8日(土)に安土文芸の郷「文芸セミナリヨ」「あづちマリエート」にて開催される出張!お城エキスポに、琵琶湖文化館のPRブースを出展しますよ!歴史好きの方も、そうでない方も、きっと楽しめるイベントですので、ぜひ皆様、お越しくださいませ~!

これからも、様々なイベントを通して、新しい琵琶湖文化館の魅力を発信していきますので、どうぞご期待ください!

大津祭県庁前ブースへのご来場御礼♪♪

毎年10月に開催される大津祭。昨年はNHK大河ドラマ「光る君へ」と絡めてご紹介しましたが、今年の大津祭の日には、なんと!琵琶湖文化館をPRするブースを出展したのですよ!!

ブースの場所は、天孫神社やNHK大津放送局でにぎわうエリアの、滋賀県庁本館前庭。シンボリックな県庁本館の前という最高のロケーションですが、実は大津祭で県庁前にブースを出すのは、史上初の試みかも・・・!?そんな貴重な機会をいただき、ドキドキしながら準備を進めました。

土曜日の宵宮(よみや)、そして日曜日の本祭(ほんまつり)と、それぞれ4時間ずつという短い時間での出展で、また土曜日はなんとかお天気が持ってくれましたが、日曜日はときおり小雨が降る中での開催に。

そんな足元の悪い中でも、2日間あわせて1000人近くもの方がブースを訪れてくださいました!ご来場くださった皆様、本当にありがとうございます!!

さて、今回のブースの内容をご紹介いたしますと、まず「新しい琵琶湖文化館に関するパネルの掲示」です。ここでは学芸員や県職員が、建設中の新しい文化館がどんな建物になるのか、そしてどんな事業を展開していくのかといったご説明や、あわせて来月11月19日から予定しているクラウドファンディングについてもご案内しました。

そして二つ目は、小さなお子さんから大人までご参加いただきました「しおり作りワークショップ」。当館所蔵の絵画作品をモチーフにした、オリジナルのしおりを作れる体験コーナーです。可愛らしい「応挙のわんこ(円山応挙の狗子図です♪)」はお子さんを中心に大人気。また、大津ならではということで「大津絵」も多くの方に選ばれていましたよ!

このしおり作りワークショップは大好評で、2日間で340名以上もの方が体験してくださいました。自分の手で作ったしおりを大切そうに持ち帰る皆さんの姿を見ていると、私たちも嬉しいデス☺

すぐ近くのNHK大津放送局さんでもワークショップをされていたのですが、そちらからの呼びかけで琵琶湖文化館のブースに来てくださった方もいらっしゃいました。NHKさんのワークショップと合わせて、楽しめる機会になったのではないでしょうか。

大津祭という滋賀県を代表するお祭りを訪れた多くの方に、新しい琵琶湖文化館の魅力を直接お伝えできたこと、そして皆さんの笑顔に触れられたこと、とても貴重な経験となりました。これからも様々な形で情報発信やイベントを企画していきますので、どうぞご期待くださいね~!

国スポブースへのご来場御礼 ♪

日中はまだ夏の名残を感じる暑さですが、少しずつ秋らしい風が吹く日も増えてきましたね。

昨日閉幕した「わたSHIGA輝く国スポ」。都道府県別の成績発表では、滋賀県は男女とも総合成績が1位となり、天皇杯・皇后杯を獲得しました!そんな陸上競技の熱戦が繰り広げられ、開会式・閉会式の会場となった平和堂HATOスタジアム(彦根総合スポーツ公園陸上競技場)の「おもてなSHIGAエリア」にて、琵琶湖文化館のPRブースを出展いたしました。たくさんの方にお越しいただき、本当にありがとうございました!

出展期間中は残念ながらあいにくの雨の日もありましたが、ブースでは琵琶湖文化館をより身近に感じていただけるよう、ワークショップを実施しました。小さなお子様から大人の方まで、多くの方にご参加いただき、その数はなんと187名!さらに、チラシをお持ち帰りいただいた方を含めますと、な・な・なんと817名もの方々に、新しい琵琶湖文化館について知っていただくことができました。

お立ち寄りいただいたお客様は滋賀県内の方が多く、以前からご関心いただいていた方も多く、大変ありがたく感じました。

「昔、地下のプールに入ったことがある」と、昭和の琵琶湖文化館にまつわる思い出を語ってくださる方や、「小学5年生になったらフローティングスクールで新しい琵琶湖文化館に行くことになるのかな?」と、未来に期待を寄せてくださる親子連れの声もあり、嬉しく思いました😀

また、県外からお越しの選手の方々にもワークショップにご参加いただくなど、幅広い層の方々に琵琶湖文化館の魅力をPRできたと実感しています。

さてさて、琵琶湖文化館の秋のイベントは、まだまだ続きます!

次回は、10月11日(土)、12日(日)に開催される大津祭にあわせて、県庁前で特別ブースを出展いたします。お祭りとともに、ぜひお立ち寄りください。

[詳しくはコチラ]

そして、来週10月15日(水)には、今年度最終回となる滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」も開催されますので、こちらもどうぞお見逃しなく!

[お申し込みはコチラ]

もちろん、現在開催中の滋賀県立美術館での展覧会も!前期展示は13日(月・祝)までですよ~!

[詳しくはコチラ]

この秋、まだまだみなさまにお会いできる機会を楽しみにしております♪

【新しい琵琶湖文化館】大津祭の日に特別ブース出展!

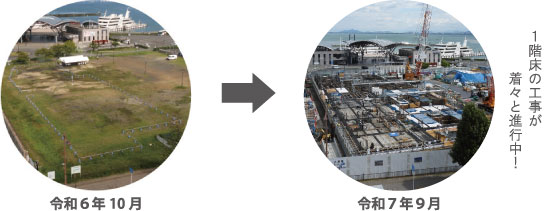

皆さま、昨年の10月、何があったか覚えていらっしゃいます?「新しい琵琶湖文化館 建設予定地イベント」を開催しましたね~。そう、あの頃はまだ建設『予定地』でした。建物が建つ地面の上にカラーコーンを並べて、その大きさを想像×実感していただく(?!)最初で最後の斬新なイベント (!!) を決行・・・それが今やここまで工事が進んでおります!

あれから1年・・・

ということで皆さま、今年は『祭りだワッショイ!』でゴザイマスよ!!

きたる10月11日(土)および12日(日)の大津祭の日に、滋賀県庁本館前庭にて、新しい琵琶湖文化館をPRする特別ブースを出展します!!

日時 令和7年(2025)

10月11日(土)16時~20時【宵宮】

10月12日(日)11時~15時【本祭】

会場 滋賀県庁本館前庭(大津市京町四丁目1番1号)

申込不要、参加無料のイベントです🌟

会場では、学芸員や県職員が、新しい琵琶湖文化館の建物や事業等について、パネルを使って詳しくご説明します。また、ワークショップでは、琵琶湖文化館の館蔵品をモチーフにしたしおりを作ることができます。小さなお子さんから大人まで、誰でもご参加いただける楽しいイベントにしたいと思っておりますので、皆さまぜひ気軽にお立ち寄りくださいませ♪

国スポで琵琶湖文化館PRします!

滋賀県では、昭和56年(1981年)の「びわこ国体」以来44年ぶり2度目の開催となる「わたSHIGA輝く国スポ」。今回、この国スポの開閉会式会場となる平和堂HATOスタジアム(彦根総合スポーツ公園陸上競技場)の「おもてなSHIGAエリア」(外部リンク)に、琵琶湖文化館PRブースを出展します!

【出展場所】

平和堂HATOスタジアム(彦根総合スポーツ公園陸上競技場) おもてなSHIGAエリア スポーツ・物販エリア(HPLベースボールパーク北側のエリア)

【出展日時】

9月28日(日)11:15~18:00 ※総合開会式

10月3日(金)9:00~17:00

10月4日(土)9:00~17:00

10月5日(日)9:00~17:00

10月6日(月)9:00~16:00

10月7日(火)9:00~13:00

10月8日(水)9:00~14:00 ※総合閉会式

「おもてなSHIGAエリア」は、単なる物販・飲食の場に留まらず、滋賀の豊かな自然、文化、そして温かい県民性を肌で感じていただける『おもてなしの玄関口』としての役割を担います。

(10/3~10/8予定)

そんな一角に設ける琵琶湖文化館ブースでは、新しい琵琶湖文化館に関するパネルの掲示や、館蔵品をモチーフにしたワークショップを実施します。全国からお越しのみなさまに、琵琶湖文化館のことを知っていただけるブースになればと思っています!

9月28日の総合開会式、10月8日の総合閉会式の日は、すでに観覧募集は終了していますが、10月3日から7日は陸上競技が行われます。迫力あるスポーツを間近にご覧になるとともに、琵琶湖文化館ブースにもお立ち寄りくださいね♪

琵琶湖文化館の定点観測(?)

こちらの写真、実は一般の方から3月にご投稿いただいた写真です。ご近所の皆さん、どこから撮った写真かわかります?・・・そう、場所は浜大津。新しい琵琶湖文化館の建設地で工事を進めるショベルカーに注目したしゃし・・・ん?

・・・違う!?・・・よぉく見ると、その向こうにはお城が、現文化館が映っているではありませんか!

滋賀県のWebサイトでは、「新しい琵琶湖文化館定点観測」のコーナーで、工事の進捗過程を皆さんにご紹介していますが、この角度での定点観測はさすがにムズカシイ(笑)。ということで、私たちも知らなかった新たな“気付き“をいただきましたので、感謝の気持ちを込めて当館がご用意した“お返し写真”がコチラ🌟↓

あ、すみません・・・何かわからない?小さすぎました??改めてコチラ🌟🌟↓

現文化館・お城の5階から撮影した工事現場の写真です~。いやぁ当館からも見えていたとは!うっかり気付きませんでした!(ほんの一部ですが☆彡)。

ところで、新しい琵琶湖文化館の建設工事が、“今”どうなっているか?気になりますよね。現在は地中に杭を打ち込む基礎工事が進められています。

オレンジ色の重機が基礎杭を吊り上げるクローラークレーン、黒いのが杭打機(パイルドライバ)です。見ていて飽きません(笑)。

建物の土台となる重要な工程、毎日少しずつ場所を移動しながらしっかりと工事が進められています。

(建設地全体を撮影した)定点観測写真は随時更新しておりますので、ぜひこちらもご注目・お楽しみください♪〔滋賀県webサイトへリンク〕

新たなお楽しみもできたところで、もう1枚写真をご紹介しましょう。

こちら、同じ方からご投稿いただいた写真。右下の方に確かに現文化館が写り込んでいますね。

さて、ここでご近所さんに問題です。

「一体どこから撮影した写真でしょう・か?!」

吊り行灯がとても印象的🌟「けまり」で有名な“あの”神社です。答え合わせは「琵琶湖文化館写真集」をご覧ください♪

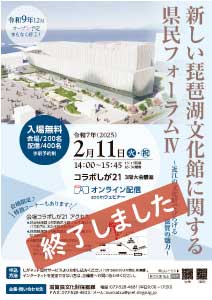

県民フォーラムの結果を公開!

あきつブログをご覧のみなさま、2月11日開催の県民フォーラムでは、ご参加どうもありがとうございました!

残念ながらお越しいただけなかった方もいらっしゃるかもしれませんね😢そんな方にも県民フォーラムの内容をお届けしたいと思います!

このほど、県民フォーラムではどんな議論があったか?という結果をまとめたものを、滋賀県のHPにて公開しました。ページの上の方にあるリンクから、PDFをご覧くださいませ♪

PDFでは、各登壇者の発表をまとめております。そしてゲストスピーカーの大津市歴史博物館・木津副館長からの質問に応じた議論や、会場からの質問への回答も掲載しております。紙面の都合から割愛させていただいた点は多くありますが、ブログとあわせてご覧いただくと、当日の雰囲気が伝わるのではないかと思います。

あと、サラッと書いていますが、【会場特設コーナー】の欄も注目です!当日、新文化館への寄付の受付もしたのですが、な・な・なんと、

寄付者数:34名

寄付金総額:53,021円!!!

という、たくさんのご寄付をいただきました。みなさま、本当に、ほんっと~~にありがとうございます!!!みなさまからいただいた寄付金は、大切に使わせていただきます。

また、来年度以降もこうした寄付受付の事業を進めていく予定ですので、引き続きのご協力をよろしくお願いいたします。

さてPDFに戻りますと、後半はご参加いただいたみなさまが答えてくださったアンケートのまとめです。アンケートを拝読していると、応援メッセージが多く、感激!!!今後も県民フォーラムを開催してほしいという声もたくさんいただきました。

みなさま本当にありがとうございます。あたたかいお言葉を励みに、来年度もはりきっていきますので、どうかよろしくお願いいたします✨

比べてみよう☆琵琶湖文化館着工式の今昔

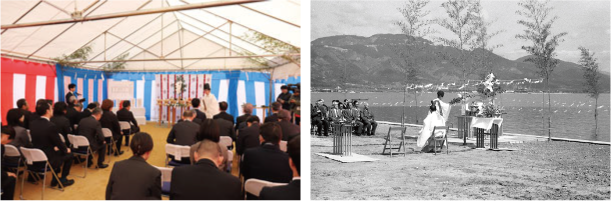

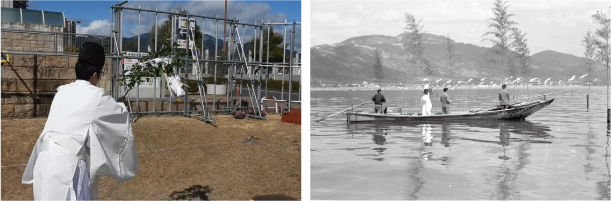

晴天の2月20日、新しい琵琶湖文化館の建築工事着工記念式典が執り行われました。関係者50名ほどが参列し、晴れやかな場となりました!

そういえばこの光景、どこかで見たことがあるような・・・?そうです!現在の琵琶湖文化館の建設工事課程の『写真アーカイブ』と『動画』です。65年前の昭和35年4月18日に、当時は「滋賀県観光文化館」という名前で予定されていた当館の起工式が行われました。

さてさて、65年前の起工式の様子を、昨日の写真と比べてみませんか?

●会場

今 回:紅白幕つきのテントが設置され、その中に祭壇や関係者席を設置。

地鎮祭に使われることが多いという青白幕もありました。

65年前:埋め立て地(この前年に埋め立て。現在の文化館掲示板あたりか)に祭壇を築き

ました。

●看板

今 回:大きな看板が設置されました。

65年前:今回よりさらに大きな看板です。紅白で飾られていたのでしょうか。

●四隅祓

今 回:建物が建つところが紐で縄張りされています。その四隅をお祓いし、清めます。

65年前:湖上に縄張りが!神主は船に乗り、お祓いしました。

●地鎮行事

今 回:「エイエイエイ」と発声する刈初の儀をはじめ、砂山を用いた地鎮行事。

65年前:湖上での杭打ち!木槌で杭を打ち、玉串を奉納しました。

●式典の後は・・・

今 回:メディア(新聞8社、テレビ2社)による囲み取材。

琵琶湖C&Sと滋賀県が、事業にかける意気込み等をお話ししました。

65年前:お供えしたお神酒や食べ物を下げて、同じものをいただく直会(なおらい)。

うーん、時代と場所が違うので(特に場所:地上と湖上!)、いろいろ違って面白いですね♪65年前にはこの起工式のほかにも、「基礎奉鎮祭」「立柱祭」「定礎祭」「上棟祭」「蜻蛉上翔祭」「資材感謝祭」、そして「竣功報謝祭」といった祭礼が逐次行われたそうです。

新しい琵琶湖文化館では65年前のような多くの式典はないんじゃないか?と思いますが、今回の着工記念式典を経て、3月からいよいよ着工です!琵琶湖文化館Xでは定点観測をしておりますので、工事の進捗もチェックいただけます♪

みなさまに御礼♡県民フォーラム開催しました!

2月11日、「新しい琵琶湖文化館に関する県民フォーラム」を開催しました!朝は小雪のちらつく寒さでしたが、会場:コラボしが21は熱気あふれ、みなさまに高いご関心をいただいていると感じました。本当にありがとうございます♪

登壇者は、新しい琵琶湖文化館のPFI事業を担う琵琶湖C&Sと滋賀県の各担当者。そもそもPFIとは?や、建築設計の概要をはじめとする5つのパートに分け、新しい琵琶湖文化館がどんな館になるのか、具体的な説明がありました。当館からは和澄主任学芸員が登壇し、新しい館の展示室や展覧会の概要などを中心にお話しいたしました。

フォーラム後半は大津市歴史博物館の木津勝副館長をお招きしたトークセッションです。木津さんからは、大津市歴史博物館と当館は、連携相手かつ扱う分野が重なるライバル関係(!)という前置きから始まり、各パートに関して質問がありました。木津さんからの質問に、「うんうん」と頷くご参加のみなさんの姿も印象的でしたが、いかがでしたでしょうか ?

木津さんからは、終始なごやかな雰囲気でご質問いただき、登壇者たちと語り合っていただきました。新しい琵琶湖文化館の開館がとても楽しみだと大きな期待をいただき、あわせて登壇者をはじめこの事業に携わる人々が、所属の垣根を飛び越えて、チームとして楽しみながら取り組んでいることが頼もしい、とコメントいただきました。

みなさまにもそんな雰囲気が伝わっていたら嬉しいです!会場からの質問タイムもあり(時間の都合でご質問いただけなかった方は申し訳ありません・・・)、ご参加いただいたみなさまには御礼申し上げます!

さて会場では、フォーラムの前後でお楽しみいただける特設コーナーを設置しましたが、いかがでしたか?フォトスポットではふきだしパネルと滋賀県フレームをお持ちいただき、新文化館パネルや仏像バナーと一緒に写真撮影ができました。寄付受付コーナーでは、現在の琵琶湖文化館建設時の募金箱にお金を入れていただけ、さらに1000円以上のご寄付をいただいた方はガチャガチャも!ガチャガチャを回して当たる絵はがきは、種類多めに持って行ってしまったかなと思いましたが、選ぶのも楽しんでいただけたように思います。

また、今回アンケート等で、「開館後のボランティアの予定は?」という、とても嬉しいご質問を多くいただいております。まだ詳細は決まっておりませんが、開館後はボランティア組織を作り、活動いただく予定をしております。決まりましたら、みなさまにご案内しますので、ぜひご参加ください!

登壇者の発言にもありましたが「新文化館を使いたおしてほしい!」「ボランティア活動をとおして使いたおしてもらえる館にしたい!!」そんな思いで、事業を進めております♪

新しい琵琶湖文化館どうなった?➡「県民フォーラムⅣ」開催します!

令和7年、新しい年が始まり早1ヶ月。新しい琵琶湖文化館が大津市浜大津に建設されるということを、そろそろ皆さんにも知っていただけた(?)頃合いかと・・・思っております。でも「具体的にどのような?」というところまでは、皆さんまだご存じないのでは?・・・・・(ドキッ!そりゃそうだわ、まだ言っていない!!)

・・・ ということで!「新しい琵琶湖文化館に関する県民フォーラムⅣ」を開催します♪【チラシはこちら】

新しい琵琶湖文化館に関する県民フォーラムⅣ

~近江の文化財でひろげる滋賀の魅力~

[日時]令和7年2月11日(火・祝)14:00~15:45

※開場13:15、閉場16:30

[場所]【会場】コラボしが21、3階大会議室(200名)

【配信】zoomウェビナー (400名)

[ゲストスピーカー]

木津 勝 氏 : 大津市歴史博物館副館長(学芸員)

[登壇者]

平島 亘:事業統括(株式会社丹青社)

津田 真 : 展示企画・設計チームリーダー(株式会社丹青社)

砂川 亜里沙 : 開館準備・文化観光チームリーダー(株式会社丹青社)

戸川 勝之 : 建築設計チームリーダー(株式会社安井建築設計事務所)

雲出 泰弘 : 滋賀県文化財保護課参事

和澄 浩介 : 滋賀県立琵琶湖文化館主任学芸員

[司会]田澤 梓:滋賀県立琵琶湖文化館主任学芸員

令和9年12月の開館を目指し、まもなく着工を迎える新しい文化館。その建設から開館後の管理運営まで行う特別目的会社(SPC)「株式会社琵琶湖C&S」と滋賀県が、建築や新しい機能など、より具体的になった姿についてご紹介します。

このフォーラムでゲストスピーカーにお招きするのは、大津市歴史博物館の木津勝副館長。滋賀の魅力や文化館の将来について、語り合われるのも楽しみです♪

会場には特設コーナーもご用意して、皆さまをお迎えします。参加をご希望の方は、下記【しがネット受付サービス/外部にリンク】よりお申し込みください。

【会場コラボしが21 で参加】 or 【オンライン配信 で参加】

詳しくは、

滋賀県文化スポーツ部 文化財保護課 文化財活用推進・新文化館開設準備室

電話番号:077-528-4681

FAX番号:077-528-4833

メールアドレス:bunkatsu@pref.shiga.lg.jp

まで、お問合せください。

建設予定地イベント開催しました!みなさんに感謝♥

晴天に恵まれた10月5日(土)、「新しい琵琶湖文化館 建設予定地イベント」を開催しました。ご来場のみなさま、また準備をはじめ様々な形で関わってくださったみなさま、本当にありがとうございました!

このイベントの目玉は、「新しい琵琶湖文化館の建物の形にカラーコーンを並べる」という、とても”斬新”なもの(?!!)。イベント前日の10月4日(金)には、みなさまにご協力いただきながら、事前準備を行いました。

その模様をご紹介しますと、午前中は文化財保護課建造物係による、カラーコーンを並べる「基準点」を取る作業です。

そして午後はボランティアの方6名と文化財保護課職員の助けにより、建物の形にカラーコーンを並べていきました。

悪天候もあり、参加を取りやめた方もいらっしゃいましたが、次回はどうぞよろしくお願いします!

一夜明けると、秋晴れのイベント当日。この日は大津商工会議所さんが主催する「びわ湖オクトーバーフェスト2024」が、すぐ近くのなぎさ公園修景緑地でも開催されるということで、あわせてお楽しみいただけたのではないでしょうか?

カラーコーンのすぐ近くに設置したテント内では、新しい琵琶湖文化館に関するパネルをご覧いただけたほか、当館所蔵品をモチーフにした「しおり」を作るワークショップもお楽しみいただけました。

大人の方はもちろん、子どもちゃんたちがたくさん集まってくださいまして、ワークショップのコーナーはフル稼働!(途中、盛況すぎて材料が無くなり、慌てて調達に走りました 🏃🏃。 )誰でも楽しめるワークショップもあり、老若男女問わず幅広い方にご参加いただけたイベントになったような気がします。

イベントの参加者数は、なんと600人近く!たくさんの方がご来場された大イベントとなり、新しい琵琶湖文化館のことを知っていただけ、また期待やご意見などのお言葉を頂戴しました。

みなさま本当にありがとうございます!みなさまのご期待に沿えるような、魅力的な施設を作っていきたいと思いますので、どうぞこれからもご支援・ご協力をお願いいたします!

最初で最後の「建設予定地イベント」★ボランティアも募集中★

みなさま、すでにチェックしていただいているでしょうか?

新しい琵琶湖文化館の建設予定地イベントを・・・!

あきつブログをご覧のみなさまにはご承知のとおり、令和9年12月オープンを目指している新しい琵琶湖文化館ですが、実は令和7年3月頃に着工を予定しています!なので、この場所が空き地のようになっているのもそろそろ終わり。そこで着工前に、最初で最後の「建設予定地イベント(滋賀県HP)」をやろうじゃないか!というのが今回の企画です。

このイベントで、具体的に何をするのかといいますと…

①建設予定地の実地表示 カラーコーンで建物(1階)部分を示します。

②新しい文化館に関するパネルを掲示します。

③館蔵品をモチーフにした「しおり」作成ワークショップを開催します。

特に、①建設予定地の実地表示!デス。文化館の職員も、こんなことはやったことがありませんので、実際にカラーコーンを置くと、「こんな大きさの建物になるんだな~」「思ったより大きい!?(または小さい!?)」などなど、いろんな感想がでてくるのではないかと思います。

そして、並べるカラーコーンは、約100個を予定しております、が、少人数の職員だけでやろうとすると、なかなか大変な作業になりそうな予感がします。ですので、このあきつブログをお読みのみなさま、イベント準備作業をお手伝いいただけないでしょうか!?この作業は、建設予定地イベントの前日、

10月4日(金)13:30~

を予定しています。ぜひカラーコーン1個からでも、並べるお手伝いをいただけたら、とても、とっても!とぉ~っても!!!助かります。

ボランティアへのお申し込みやお問い合わせは、下記までお気軽にどうぞ。

滋賀県文化財保護課 文化財活用推進・新文化館開設準備室

メール:bunkatsu@pref.shiga.lg.jp

何卒よろしくお願いします!

滋賀の文化財講座『花湖さんの打出のコヅチ』第4回 楽しみ広がる!

明け方のはげしい雨も上がり、猛暑からようやく秋の空気を感じさせた8/20(火)、今年度第4回目の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」を開催しました。今回は「隈研吾建築と滋賀県」と題し、当館の田澤梓学芸員がお話しさせていただきました。

田澤学芸員、普段は「仏教工芸」を専門としていますが「昔の工芸品など、製作者の意図がわかるような資料が残っていない作品に接するのとは違って、現代建築は著作などでその背景や意図を受けながら作品を読みとくのも楽しみ方の一つではないか?!」というワクワク感を皆さんと共有したく、あえて異なる分野で講座に挑みました。さまざまな現代建築の楽しみ方から、さらに今回のテーマ、隈研吾建築を紹介していきました。

2027年に竣工する“新しい琵琶湖文化館”の設計は、安井建築設計事務所とともに隈研吾建築都市設計事務所が担当します。隈研吾氏は2020年の東京オリンピックのメイン会場となった国立競技場の設計者でもあります。時代背景とともに様変わりしてきた日本の現代建築ですが、隈氏の建築も変化しながら多くの作品が生みだされてきました。

講座では、隈氏の建築について①ミュージアム②水と建築③社寺との関わり④滋賀との関わりと県内所在の建築、の4種類に分けて解説しながら、新しい琵琶湖文化館にかかわる要素も様々に語られました。

滋賀県では、2018年に開館した守山市立図書館があります。旧図書館の設計図をスクリーンで紹介しつつ、新しい隈氏設計の図書館は開放的なものに大きく様変わり。住宅街と調和する家が集まったような外観で、県産の杉材で覆われ、森の中を散策するように本や人と出会い、木もれ日の中で学ぶことができます。皆さんも行ってみたくなりました?!

最近では、中山道の宿場町を活かした『つなぐ、守の舎』守山市新庁舎ができましたし、来春には甲賀市さんの道の駅「あいの土山」が、隈氏の設計でOPENする予定とのことです。

さて、2027年、新しい琵琶湖文化館はどんな建物になるのでしょう。講座の中では様々に語られていましたが、注目したいのは“穴太衆積み”!隈氏はアメリカの建築にも取り入れたといいます。各地のお城の石垣を造ってきました。積むだけでどうして堅牢なのか…見るほどに引き込まれ美しいです。日吉大社参道、滋賀院門跡などで“先駆け”でご覧になれます。

建築家のテーマをもとに、その場で建築を楽しむ。みなさまもぜひ体験されてみてください。そして新しい琵琶湖文化館の建築も、どうぞお楽しみに!

受講後のアンケートには、

〇隈研吾建築が好きでこの講座に参加させていただいたのですが、より知ることができたので実際行く際、今回の講座のお話を思い出しながら楽しみたいと思いました。

〇隈研吾氏建築について多くのことを知った。とても興味深かった。今後建築を見る目が変わりそうです。新しい琵琶湖文化館が楽しみです!

とのお声が寄せられ・・・♡

ご参加いただきましたみなさま、有り難うございました!!

文化館公式 X はじめました。

皆さまお待たせいたしました!本日、2024年8月8日(木)、旧暦7月5日[大安]。満を持して、琵琶湖文化館公式アカウントにて、X(えっくす・旧Twitter)を始めました🌟

☆ 琵琶湖文化館の取組

☆ 令和 9 年オープン予定の新しい琵琶湖文化館の情報

☆ 滋賀の文化財の魅力

などなど、随時“つぶやいて”まいりますので🌟フォローしていただけると、と~っても嬉しいです🌟

琵琶湖文化館X公式アカウント @ biwakobunkakan

これからも様々なかたちで、皆さんと繋がっていきたいと思っています。今後とも何卒ご贔屓に🌟🌟🌟

折しも、今日は「びわ湖大花火大会」の日。大津港沖で打ち上げられる約1万発の花火が、夜空を彩ります。

湖岸から見る花火とお城のシルエット=琵琶湖文化館。・・・皆さんが撮影される“激レアショット”の投稿も楽しみにしています♥。

滋賀の文化財講座『花湖さんの打出のコヅチ』第3回 守ります!繋ぎます!

おとなり京都市では祇園祭前祭のハイライト、あでやかな山鉾巡行が行われた7/17(水)、琵琶湖畔では今年度第3回目の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」を開催しました。

突然ですが皆さんは、美術館や博物館に行って作品を鑑賞した時、何をお感じになりますか?率直に、その美しさ?はたまた秘められたエネルギッシュな何か?作品にかかわる経緯や歴史?等々、さまざまな角度から想像を膨らませておられることでしょう。祇園祭の山鉾も「動く美術館」といわれるくらい見事で大切な文化財ですね。

でも、ちょっと待ってください、よく考えると・・・何年、何十年、何百年も前の形あるものをこうして直に見る事ができるのは…そうです!現在まで受け継がれてきた“保存の力”=“人の力”を見過ごすわけにはマイリマセン!

ということで、今回の講座は一味違った角度から「文化財保存のしごと-「地域文化財のサポートセンター」実現に向けて」と題し、当館で保存科学分野を担当する武内里水学芸員がお話しをさせていただきました。

まずは、わたしたちが生活する身の周りにある『物質』が文化財にどう影響を与えているのか。温度・湿度・光・化学物質・虫や菌・動物・人間、災害等々・・・。それに「文化財」と一言で言っても、種類もさまざま、素材もさまざま、取り巻く環境もさまざま・・・!それぞれに想定できる影響はたくさんありました。例えば、展示会場などで、照明が暗いのは、作品の劣化を招く光をなるべく当てないため、湿度は60%を超えるとカビが発生しやすくなるのでそれを管理するため、といったことは皆さんもご存じの保存活動の一部です。

ここで皆さんにクイズです。こちらの写真➡

答えはヒメマルカツオブシムシ。美味しそう(?)な名前をしていますが、この幼虫が絹製品・毛織物などを食べてしまう犯人(!)デス。その他にイガやゴキ〇リなども文化財害虫です。でも皆さん、これらの虫はご家庭にもいらっしゃったっりします・のでご注意を!

こうした文化財を脅かすモノたちから、どのようにして守るのか? これには、文化財が置かれている環境を「よく知る」=「普段からよく観察し(環境や物の)変化に早く気付くこと」が大切なのだと、講師は力を込めて言い切ります。早期発見→早期対策につなげる“地道な努力”=“人の力”が重要となるのです。

講座では、文化館での先輩学芸員たちの取り組み、環境モニタリングの記録、日々の観察活動から予防の実践まで、開館以来60年以上経つ琵琶湖文化館が、湖上にありながら文化財を適切に保管するために行ってきた様々な事例が紹介されました。

(約50年前に使われていたガスマスク➡

学芸員がこれを装着して燻蒸を行っていた時代もあったそうです。)

そして後半は、地域の文化財のサポートを担う琵琶湖文化館について。3年後の2027年12月には新しい琵琶湖文化館が誕生します!現在も着々と準備を進めているところで、建物は「令和9年(2027)3月竣工」、開館は「令和9年(2027)12月」を目指しています![滋賀県HP]

ん?3月竣工で、12月開館!?このブランクは・・・“躯体枯らし期間”の残りの期間です。水をたくさん使って打設したコンクリートからは水分が蒸発していきますが、一緒に文化財に有害な“アンモニア”も発生します。打設してから文化財を守るためには“養生期間がふた夏必要”なのです。

滋賀県は、国宝・重要文化財の指定件数が全国で4番目に多い、誇るべき文化の県と言えます。もしもの災害があった時に被災した文化財も臨時的に保管ができるよう、収蔵品とは分けた受け入れスペースも新しい文化館では計画されています。

文化財というみなさんとの共有財産を、今までどのようにお守りし、そしてこれからどのように引き継いでいこうとしているのか、琵琶湖文化館の秘められた「決意」が語られた今回の講座。受講後のアンケートには、

・博物館の学芸員さんの専門分野にいろいろ種類があること、“保存科学”を初めて知りました。内容も興味深かったです。

・積極的に文化財保存に向かっていらっしゃる姿勢が良くわかった。滋賀県民として応援し、うれしく思っています。

・自分に何ができるのか?という気持ちになりました。

・地域資料はその地域のたどってきた歴史、現在ある姿を形づくってきた来し方を示す大切なものです。それに対する考え方を伺い、大変ありがたく心強く思いました。

等々のお声が寄せられました。「私たちが滋賀の文化財を守る!」という学芸員の熱い思い・・・。これまでもこれからも、琵琶湖文化館の活動に対する皆さまのあたたかいご支援・ご協力を、心よりお願い申し上げます!

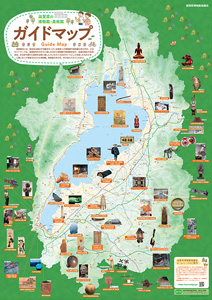

県民フォーラムⅢ「「北の近江」の仏像の魅力」開催しました!

10月に入り秋めいてきた10月9日(月・祝)、新しい琵琶湖文化館に関する県民フォーラムを開催いたしました。ご参加いただきました皆さま、どうもありがとうございました!

今回の県民フォーラムは、東京方面にお住まいの方々にも新しい琵琶湖文化館のことを知っていただきたい!という思いから、メイン会場を東京に所在する滋賀の情報発信拠点(いわゆるアンテナショップ)の、ここ滋賀に設定。参加者の皆さまの後ろから撮影し、これをサテライト会場のコラボしが21へ配信しました。

本来はレストランである会場の、ランチ営業とディナー営業の隙間をぬっての開催のため、時間が1時間といつもより短くはありましたが、その短い時間の中に、ぎゅっと詰まったお話をいただけました。何が詰まっているかというと・・・愛♡デス。

終始、滋賀県への愛、仏像への愛、そして当館への愛が感じられるお話をいただきました。講師の西木さんは守山市出身。小さいころから当館に来ていただいており、大きな鯉(コイ)の水槽の前で撮ったカワイイ♡写真も見せていただけました(しかし写っている子どもちゃんは、西木さんのお兄さんとのこと)。

そして当館の和澄主任学芸員と交わす、滋賀県の仏像彫刻の深いお話。豊富な写真をお見せしつつ、「北の近江」の仏像の成立背景について、比叡山との関係や、古代国家との関係を語られ、なぜこんなに「北の近江」の仏像は魅力的なのか?その理由をお示しいただきました。

最後に西木さんから、新しい琵琶湖文化館の展覧会について、

①県内のそれぞれの地域に関する展覧会を、色々な切り口で

おこなってほしい!

②家族で楽しめる展覧会を開催してほしい!

この二つのご期待をいただきました。昨年の県民フォーラムでも、関係するお話も出ましたし、ぜひ新しい琵琶湖文化館で取り組んでいけたらと思います!

終了後のアンケートには、たくさんのご感想、ご意見、ご提案をいただきまして、ありがとうございました。皆さんが新しい琵琶湖文化館に大きな期待を持たれていると感じ、今後の参考とさせていただきます。また、アンケートは後日集計して公開いたしますので、ご覧いただければ幸いです。

県民フォーラムⅢ「「北の近江」の仏像の魅力」申込受け付け中☆

本日9月4日は何の日でしょう?クラシック音楽の日(※「ク(9)ラシ(4)ック」のごろ合わせ)、くじらの日(※同じくごろ合わせ)、関空の開港記念日(※1994年に開港)・・・、いろいろありますが、新しい琵琶湖文化館の県民フォーラムの申込受付開始日でもあります!!

あきつブログをお読みいただいているみなさんはご存じだと思いますが、滋賀県北部地域(長浜市・高島市・米原市)には古くから仏教文化が栄え、数多くの仏像が生み出されてきました。その「「北の近江」の仏像の魅力」をテーマに、当館の和澄主任学芸員と東京国立博物館主任研究員の西木政統氏のお二人がお話しする企画です♪

今回のゲスト・西木さんは守山市出身。仏像に関する多くの論文を執筆されていますが、櫟野寺(甲賀市)の重文・十一面観音坐像や、鶏足寺(長浜市)の県指定・七仏薬師如来立像など、滋賀県の仏像に関するご研究もあります。東京国立博物館では数々の仏像の展示をされているので、ご研究や展示のお話など、そしてまた新しい琵琶湖文化館での仏像展へのご期待についてもお聞かせいただけることと思います。

お申し込みは、しがネット受付サービスより受け付け中です。

★メイン会場(東京)は募集人数が少ないのでお早めにどうぞ♪

〔しがネット受付サービス【メイン会場(東京)】〕

★サテライト会場(滋賀)は [定員140名] 、まだまだ余裕あり♪

〔しがネット受付サービス【サテライト会場(滋賀)】〕

詳しくは、滋賀県文化財保護課【電話077-528-4681 FAX077-528-4833 メールbunkatsu@pref.shiga.lg.jp】 までお問い合わせください。

10月9日(月・祝)県民フォーラム「「北の近江」の仏像の魅力」開催!

台風が過ぎ去って、どことなく秋の気配も感じられるような、そうでもないような今日この頃、そろそろ秋の連休の予定も埋まっている方もおられるかもしれませんが・・・、10月9日(月・祝)のスポーツの日は、ぜひ新しい琵琶湖文化館の県民フォーラムにお越しください!!

令和3年度開催の前々回(県民フォーラムⅠ)では、新しい文化館の役割や活動内容について様々な角度からご意見いただき、昨年開催した前回(県民フォーラムⅡ)は、新しい文化館での展覧会にフォーカスした議論がなされました。

今回のテーマは・・・、「「北の近江」の仏像の魅力」です!「北の近江」とは県北部地域(長浜市・高島市・米原市)のことですが(県HP)、チラシ表面にも画像を使わせていただいております国宝の十一面観音さまをはじめとする、とっても素敵な仏像が「北の近江」にあふれているのです。こうした仏像の魅力と、そんな仏像を展示する新しい琵琶湖文化館について、当館の和澄主任学芸員と、守山市出身の東京国立博物館主任研究員の西木政統氏のお二人に、お話しいただきます。

先日新しい文化館の事業者が決まり、その建物のイメージ画像も公開されたところですが、この博物館で「北の近江」の仏像を扱ったどんな展覧会をしていきたいのか!?という学芸員の野望も語られることと思います。楽しみですね♪

さて今回のメイン会場は、滋賀を抜け出し、なんと東京・日本橋の「ここ滋賀」、2階のレストランにて、ランチとディナーの合間をぬって開催します。首都圏にお住まいの皆様にも新しい文化館のことを知っていただきたい、そんな思いで開催します。そしていつもの大津の会場「コラボしが21」は、今回はサテライト会場として、オンラインで聴講いただけます。

お申し込みは、9月4日(月)9時から、先着順です。

〔しがネット受付サービス【メイン会場(東京)】〕

もしくは

〔しがネット受付サービス【サテライト会場(滋賀)】〕

からお申し込みください。

詳しくは、滋賀県文化財保護課 【電話077-528-4681 FAX077-528-4833 メールbunkatsu@pref.shiga.lg.jp】 までお問い合わせください。

イメージ膨らむ☆新・琵琶湖文化館

毎日おあつぅ~ございます。毎年言っているような気がしますが、今年の夏は暑さが違う!!「危険な暑さ」という言葉が日常的に使われておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

思い返せば7月はブログの更新もママならぬひと月を過ごしておりました(決して暑さに負けていたわけではないッ!!)。その間に、当館にとって、とても重要な「目も覚める」「身が引き締まる」画像が公開されました。皆さんチェックしていただきましたか?!

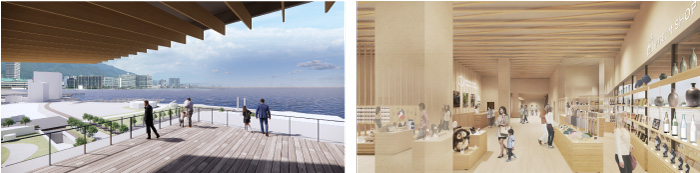

そうです!当館の後継施設として、令和9年(2027年) 12月に大津市浜大津で開館することを目指している(仮称)新・琵琶湖文化館のイメージ画像が、公開されております!改めまして、ドドーンと見ていただきましょう‼コチラッ↓↓↓

新しい琵琶湖文化館は、文化財の収蔵、展示といった従来の博物館の機能に加え、「地域の文化財のサポートセンター」の機能と「文化観光拠点となるビジターセンター」の機能を備え、近江の文化財を保存・継承・活用・発信する中核拠点となる予定です。

外観は「湖国の夢と滋賀の宝を未来に伝える 希望の船」をモチーフにした地上4階建て。まち・湖・文化財・人をつなぎ、新たな交流と賑わいの未来を生み出す「船」がイメージされています。設計には、建築家の隈研吾さん の事務所などが係わっておられ、そちらでも注目を集めているようです♪ (オリンピック会場にもなった国立競技場や、県内では新しい守山市役所なども設計されてます。)

お城の形をした当館が、平成20年度(2008年度)に休館となってから、随分とお待たせしておりますが、ようやく皆さんに後継施設のイメージを公開できるところまで辿り着きました。これからは、展示室や収蔵庫など、博物館施設として肝心の建物内部の仕様について、事業者さんと折衝を重ねる詰めの作業を本格化してまいります。

施設内には、災害などの際に文化財を一時的に預かる全国的にも珍しい 「文化財緊急保管庫」を設け、地域の文化財を地域の皆さんと共に守っていく「 文化財のサポートセンター」としての機能も新たに加わります。

なお、館名については、歴史系博物館として 60 年を超える活動実績の高い評価とともに、現在の館名が国内外にも浸透していることから「琵琶湖文化館」を継承することとし、同時に、より親しまれる館となるよう、県民の皆さんの意見を聞きながら、「愛称」を設定する予定です。

皆さんの期待に応えられますよう、外観も中身も充実させるべく、職員一同、邁進してまいりますので、どうかご支援いただきますよう、よろしくお願いいたします!

3月19日 座談会「新しい文化館と収蔵品を語る」開催しました

語りました。地域連携企画展「琵琶湖文化館収蔵品にみる四季」の関連事業として安土城考古博物館セミナールームにて開催された座談会!令和9年度に浜大津での開館を目指す新・琵琶湖文化館について、本展の会場に寄せられたメッセージを元に、4人の登壇者が熱く語らせていただきました。

登壇者は、「幼少期に仮面ライダーを見るような感覚で美術全集に載っていた仏像を見たことがきっかけ」で、彫刻担当の学芸員になった当館の和澄主任学芸員、学生時代に安土での発掘に携わったこともある県文化財保護課の福西主査、文化財修復師さんがいた絵画教室に通っていた安土城考古博物館の岩崎学芸員、そして学生時代に制作技法を考えることが楽しく金工品に目覚めた、今回の企画を行う当館の田澤学芸員です。それぞれの専門を選んだきっかけなどもあわせての、自己紹介で始まりました。

今回の座談会は、3つの話題で構成されています。まず収蔵品について。登壇者が「見たいor見せたい作品・文化財」をそれぞれ紹介しました。和澄学芸員からは日吉神社(東近江市)所蔵の鬼面について、文化財と地域との「つながり」を見せる展示の提案などなど。考古が専門の福西氏から館蔵品の洋犬図があがったのは意外でした。

また、「あなたが思う“新しい琵琶湖文化館でも見たい作品・文化財”は何ですか?」への投票結果も発表!1位は寒華傲雪図。素敵なメッセージも寄せられていましたよ♪

このほか、当館の収蔵品貸出ランキングと写真図版提供ランキングといった、「データから見る琵琶湖文化館の人気作品」の話も盛り上がりました!

話題の2つめは、「新しい琵琶湖文化館での“展覧会へのご意見”をお知らせください!」に寄せられたメッセージをもとにしたお話です。仏教美術がテーマの展覧会へのご要望が多いようで、もちろん新文化館でも開催されるとのこと!そのほか、ご来場のお客様が当館の思い出を語っていかれるなど嬉しい話もあわせて、大トンボの展示希望のメッセージが岩崎氏 から紹介されました。また、新文化館では子ども向けや初心者向けへのアプローチを考えるなど、展示の工夫をしていきたいと田澤学芸員から語られました。

最後の話題は、新文化館の全体について。和澄学芸員からは、「ミュージアム・地域文化財サポートセンター・ビジターセンターの3つの役割がうまく回ることで、文化財をしっかり公開し守っていく博物館のモデルケースになる」と頼もしい発言が!岩崎氏からは、「県内の博物館どうしが密な関係性をつくっていくなかで、新文化館がその中核的な存在になってもらえたら」と。福西氏からの「滋賀県に欠けている拠点施設への期待はあるが、本当にそんなにたくさん仕事ができるの?」という問いかけに対しては、「自分たちが全部やるのではなく、色々なつながりを持つハブとして機能していけたら」と和澄学芸員が答えました。

あきつブログをご覧の皆様にはおなじみの収蔵品の魅力をさらに広げつつ、色々な「つながり」を保ちながら活動をしていく新文化館への期待が高められた座談会でした!ブログに書ききれなかった内容や配布資料は、後日公開いたしますのでお楽しみに♪

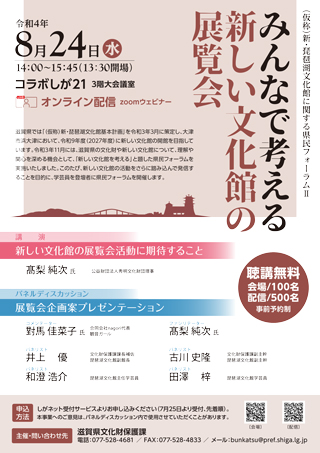

県民フォーラムⅡ「みんなで考える新しい文化館の展覧会」開催しました

8月24日は文化館関係者にとって大事な1日となりました。この日、会場にお越しいただいたのは(仮称)新・琵琶湖文化館に関する県民フォーラムⅡ「みんなで考える 新しい文化館の展覧会」に参加申込みいただいた皆さん。昨年11月に「新しい文化館を考える」と題した県民フォーラムを実施しましたが、今回は“展覧会活動”に焦点を当てた企画です。会場のほかにオンライン配信も行い、こちらにも会場の参加者を超える人数のご参加があり、文化館の未来について、多くの方が関心を寄せていると実感しました。

講演では、当館ОBでもある髙梨純次氏より、「新しい文化館の展覧会活動に期待すること」というタイトルでお話しいただきました。新しい文化館の展覧会活動で留意してほしい点として、「文化財の現地保存主義」「学術的に評価される質の高さ」「展覧会を保管してゆく企画」を挙げられ、他にも「堅実な質の高い展覧会」「学校教育との関係」などが語られました。会場参加の皆さんの真剣に耳を傾けておられる姿に、新文化館への期待が感じられました。

パネルディスカッションでは、髙梨氏をファシリテーターとして、観音ガールとして活躍されている對馬佳菜子氏をコメンテーターにお迎えし、「展覧会企画案プレゼンテーション」を実施。県文化財保護課と文化館学芸員の4名が、展覧会の企画を発表しました。

県の井上優課長補佐(琵琶湖文化館副館長)は、最澄や中江藤樹など未来を見つめた近江の人物にスポットをあて、歴史を知りながら滋賀の未来を展望する案や、地域文化財に関する取組を可視化した展覧会による、地域に根差した新しい博物館像を語られました。

当日不在のため動画出演の古川史隆副主幹(琵琶湖文化館兼務)からは、「近江 梵鐘めぐり」と題した展覧会が提案され、梵鐘の造形や制作に関わった人、海外との交流を学び、更には来館者が梵鐘のある社寺に足を運ぶきっかけを提供。文化観光の拠点ビジターセンターとしての施設像が紹介されました。

文化館の和澄浩介主任学芸員は、風景写真や音を使うことで作品が伝わった土地や文化財を守り伝えている地域の人を感じられる、新しい展示手法を通じた来館者と地域・地域の人をつなぐ展覧会を提案されました。

田澤梓学芸員からは、世界に数多くある「近江の文化財」の里帰り展示を通して、県内や国内外の近江の文化財をつなぐネットワークづくりの考えや、文化財を継承していくことを目的に、子どもが文化財に親しめるワークシートなどの提案がありました。

コメンテーターの對馬氏からは、どの案も「歴史」だけでなく「アート」「デザイン」「まちづくり」などに関心がある人にも響くような展覧会になるとの意見があり、展覧会には「知識ベースで楽しめる人」もいるが「知識がない人」のために感性を呼び起こす仕掛けも必要であるとお話しされました。知識を持って展示作品を鑑賞することだけではなく、その作品に関連した音を流すことや、日本の博物館施設では禁止されていることが多い「作品の模写」により、対象物を隅々まで鑑賞する工夫など。。。“観る”ことに捉われない展示企画は、多くの人が楽しめるのではと期待が高まりました。

終了後のアンケートには、「近江の歴史を未来に活かす展覧会が楽しみ」「視覚的だけではなく“音”という角度から展示する可能性もあるかと思った」「近江の特別な歴史的価値がわかる企画をしてほしい」など感想をいただきました。また、「展示の見せ方も時代に反映した対応が必要」「文化財の由来や地域との関わり、役目などをより一般人の興味を引く形で展示できるような仕組みが重要」「現物とホログラム・VRなどデジタル技術の融合で他館との差別化ができれば良い」などなど、参加者さんからの提案もあり、中にはアンケートの枠に入りきらないほどご意見を書いて下さり、皆さんが新しい琵琶湖文化館に大きな期待を持たれているのが伝わりました。

今回も、貴重な意見をいただける機会を設けられたこと、心より感謝します。これからも皆さまからご協力いただき、共に新しい文化館をつくっていけたらと思いますので、よろしくお願いします。

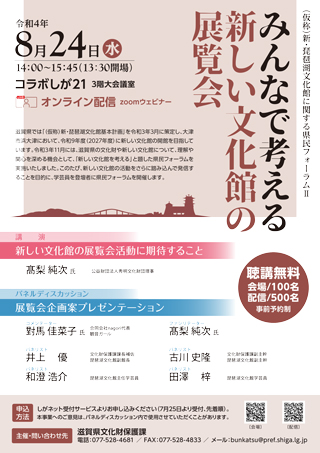

8月24日 県民フォーラムⅡ「みんなで考える新しい文化館の展覧会」開催!

皆さま、8月24日(水)14:00からのご予定は?もうチェックして下さってますよね? 来る日、当館にとってとても大切な日。それは、(仮称)新・琵琶湖文化館に関する県民フォーラムⅡ「みんなで考える新しい文化館の展覧会」を、会場:コラボしが21において開催する日なのです~。

前回(県民フォーラムⅠ)では、新しい文化館の役割や活動内容について、様々な角度からご意見をいただいたところです。

今回のフォーラムは、タイトルを読んで字のごとく、「新しい文化館の展覧会」について皆さんからもご提案をいただく、前回より更に一歩踏み込んだ内容となっています。

先ずはこちら学芸員の野望と言いましょうか、「こんな展示をしたい!」というところを発表させていただき、皆さまから「こんな展示を見てみたい!」という希望的ご意見も頂戴する、ドキドキ企画です♪

思いは「新しい文化館をより良きものにしたい!」それに尽きます。皆さまと一緒に考え、期待を形に、より具体的なものにしていく。未来にはばたく夢のフォーラムとなりますよう、皆さまの知恵と力をお貸しください!ご参加、お待ちいたしております!

聴講は無料ですが、事前に申込みが必要です。なお今回は、会場参加のほかに、オンライン配信(zoomウェビナー)での参加も可能となっていますので、、ご自宅でも聴講・参加していただくことが出来ます。

〔しがネット受付サービス【会場参加】〕 もしくは

〔しがネット受付サービス【オンライン配信】〕 からお申し込みください。

詳しくは、滋賀県文化財保護課

【電話077-528-4681 FAX077-528-4833 メールbunkatsu@pref.shiga.lg.jp】

までお問い合わせください。

壁画 杉本哲郎氏作「舎利供養」 新・文化館へ移設

皆さんは覚えておられるでしょうか?

皆さんは覚えておられるでしょうか?

文化館の小さい方の館:別館の壁に埋め込まれている巨大壁画「舎利供養」。こちらの展示会場は、昭和50年代半ばには一般の公開を取りやめていたので、「記憶にないな~」と言われても無理のないことかもしれません。

本図は、世界的に活躍した宗教画家である杉本哲郎氏(1899-1985大津市出身)が、滋賀県の依頼によって昭和24年(1949)に県立産業文化館において制作され、昭和35年(1960)に琵琶湖文化館に移設されました。

中央の絵がほぼ正方形(縦3.67m×横3.58m)、左右が横長(各縦1.88m×横5.14m)の、とても大きな壁画です。長らく皆さんにご覧いただく機会がございませんでしたが、このたび、 大津市浜大津において令和9(2027)年度に開館を予定している新しい文化館に移設する方針が決まり、2月28日に当館において記者発表が行われました。

大津市浜大津において令和9(2027)年度に開館を予定している新しい文化館に移設する方針が決まり、2月28日に当館において記者発表が行われました。

滋賀県では、本年度、この壁画の価値評価や設置構造の調査を実施しております。当初、壁画と建物自体のコンクリートがどの程度まで密着しているのか、心配するところでございましたが、躯体との間には空間があり、取り外すことが可能であることが確認されました。

一方で、経年による部分的な絵の具の劣化が見受けられるため、膠(にかわ)などをつかった剥落止めの措置を施し、移設の振動に耐えうるよう、対処する予定となっています。

記者発表の場には、杉本氏の孫である太郎さんも同席され、「祖父もきっと喜んでいるだろう」と感想を述べられました。

記者発表の場には、杉本氏の孫である太郎さんも同席され、「祖父もきっと喜んでいるだろう」と感想を述べられました。

杉本氏が、実際に古代インドの仏教画を取材し、その知識と技術を駆使して壁面に直接描いた巨大壁画「舎利供養」。本図は、迫力に満ちています。

新・文化館にて皆さまにご覧いただけるよう、万全の態勢で準備を進めてまいります。

高校生のアイデア拝聴! 新・琵琶湖文化館

このたび、滋賀県・文化財保護課さんでは、 滋賀県立膳所高等学校の1年生で美術を選択している生徒さん達を対象に、全6回のカリキュラムで文化財に関する連続授業がおこなわれました。

滋賀県立膳所高等学校の1年生で美術を選択している生徒さん達を対象に、全6回のカリキュラムで文化財に関する連続授業がおこなわれました。

実はこの授業に当館の学芸員も参加しておりまして、その内容はといいますと、「文化財を知り、考える」をテーマにしたフィールドワークや、文化財と「琵琶湖文化館」について、滋賀県の文化財の概要、琵琶湖文化館のこれまであゆみと新文化館の構想などを、座学で学ばれた、とのことです。

・・・!・・・今、サラリと書きましたがとても気になるワードがありました・・・そう!我らが「琵琶湖文化館」のことを授業に取り入れていただいてます~!特に、令和9年度(2027)に新しく生まれ変わる(仮称)新・琵琶湖文化館での取り組みの具体案、これを生徒の皆さんが一生懸命考え、アイデアを発表してくださるとのこと。なんて画期的なこの授業!わくわく・ドキドキ♪若い皆さんからどんなアイデアが出てくるのか、大人たちはそれはもう興味深々です(笑)。

・・・!・・・今、サラリと書きましたがとても気になるワードがありました・・・そう!我らが「琵琶湖文化館」のことを授業に取り入れていただいてます~!特に、令和9年度(2027)に新しく生まれ変わる(仮称)新・琵琶湖文化館での取り組みの具体案、これを生徒の皆さんが一生懸命考え、アイデアを発表してくださるとのこと。なんて画期的なこの授業!わくわく・ドキドキ♪若い皆さんからどんなアイデアが出てくるのか、大人たちはそれはもう興味深々です(笑)。

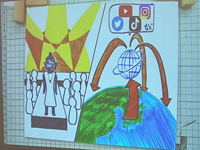

ということで、21日に実施された発表会に潜入。。。4~6名のグループ毎に、「社寺」もしくは「仏像」のジャンルについて、課題や目的を整理し、生徒たちが思い描く「新文化館の具体案」が発表されました!ここでは項目だけご紹介しておきましょうか!?

〇VR仮想空間で素敵体験!

〇AR拡張現実でゲーム体験!

〇インスタで社寺フォトコンテスト!

〇おみくじ!御朱印!!

〇仏像ファッションショー!

〇お化け屋敷!?!

〇オリキャラ(オリジナルキャラクター)

必須!!

・・・だそうです♡♥♡

さっ、さすが若人!イマドキです!夢があってイイ!「楽しくしよう」という気持ちが前面に押し出されたアイデアです!机に向かって頭をひねるだけでは、到底出てこない発想。。。いやはやコーコーセー恐るべし(笑)♪

授業を終えて館に戻って来た学芸員は、開口一番に言いました「高校生に文化館のこと考えて貰って嬉しい!」「大人だけで話し合っている会議より”よっぽど”面白い」と・・・。いい刺激になったようです(笑)♪

今回の授業、さまざまなアイデアを直にうかがうことができ、こちらもビシッと気合が入りました!より良き新・琵琶湖文化館の建設に向けて、大人たち、頑張ります!!

授業に参加してくださった生徒の皆さん、声を掛けてくださった先生方、貴重な機会をいただき、誠に有り難うございました!大人たち、頑張ります!