2026年1月 月 火 水 木 金 土 日 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 アーカイブ

-

最近の投稿

作成者別アーカイブ: あきつ

ホームページ6月のアクセス数

あっという間に6月が終わり、2016年も半分が済んでしまいました。琵琶湖文化館の6月は、彦根城博物館での晴れ舞台を終えた収蔵品たちが文化館へ戻り、緊張を解きほぐしているところです。また、ムシムシしたこの梅雨の季節、ムシやカビなど文化財の大敵が発生しないよう、「整理整頓!館内を美しく!」をモットーに、職員一同よく励んだひと月でもありました。

あっという間に6月が終わり、2016年も半分が済んでしまいました。琵琶湖文化館の6月は、彦根城博物館での晴れ舞台を終えた収蔵品たちが文化館へ戻り、緊張を解きほぐしているところです。また、ムシムシしたこの梅雨の季節、ムシやカビなど文化財の大敵が発生しないよう、「整理整頓!館内を美しく!」をモットーに、職員一同よく励んだひと月でもありました。

そして気になるホームページアクセス数は・・・1,467件!梅雨前線と同じく、ちょっと停滞気味ですが、この状況はいずれ梅雨明けと共に解消されるという予報が出ています(どこからですか~?)(笑)。ともあれ!当館ホームページをご訪問くださったみなさま、どうもありがとうございました!

さて、今日7月1日は「びわ湖の日」。これは、昭和56年に富栄養化防止条例施行1周年を記念して定められた日です。 「琵琶湖をきれいにしよう」の呼びかけのもと、ここ数日の間、湖岸や川の一斉清掃に参加された方もいらっしゃるのではないでしょうか?昨年4月に水辺景観が「日本遺産」に認定されたのに続き、9月には「琵琶湖保全再生法」が公布・施行され、「国民的資産」にも位置付けられた琵琶湖。これを守り続けていくためには、なによりも人が自ら琵琶湖とのつながりを実感することが大切ですよね。

「琵琶湖をきれいにしよう」の呼びかけのもと、ここ数日の間、湖岸や川の一斉清掃に参加された方もいらっしゃるのではないでしょうか?昨年4月に水辺景観が「日本遺産」に認定されたのに続き、9月には「琵琶湖保全再生法」が公布・施行され、「国民的資産」にも位置付けられた琵琶湖。これを守り続けていくためには、なによりも人が自ら琵琶湖とのつながりを実感することが大切ですよね。

では文化館は?・・・しっかりつながっていますよ!琵琶湖と・・・なにせ湖中に浮かぶお城なのですから(笑)。いえいえそれだけでなく、その名の通り、文化館は文化を通して琵琶湖とつながっているのです。例えば、琵琶湖のまわりには、これを「薬師の池」に見立てた仏教の教えを背景に、独特の仏教文化が生まれましたが、こうした琵琶湖との関わりで生み出されてきた仏像や絵画など、文化財という形の「琵琶湖の恵み」が、文化館にはギッシリ詰まっています。リアルな展示室はただ今お休み中ですが、ホームページ内の「収蔵品紹介」や「浮城モノ語り」など、バーチャルな展示室は年中無休、随時更新もしています。

「びわ湖の日」に琵琶湖を学び、考えるためにも、奥深~い「琵琶湖の文化」をのぞき込んでみませんか?ここは深みにはまり込んでもぜんぜん大丈夫ですよ?!なんといっても、大勢の仏さまがお守りくださっていますから。。。

カテゴリー: アクセス数

ホームページ6月のアクセス数 はコメントを受け付けていません

彦根城博物館「琵琶湖文化館所蔵の名品」展終了しました

梅雨のうっとうしい日が続きますが、皆さま元気にお過ごしでしょうか。

梅雨のうっとうしい日が続きますが、皆さま元気にお過ごしでしょうか。

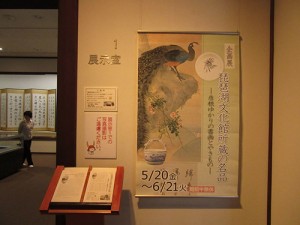

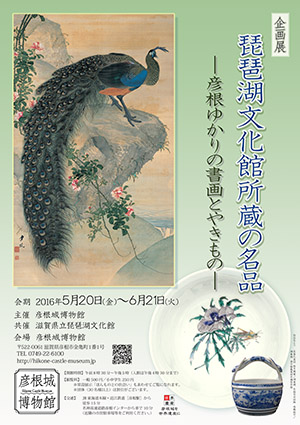

さて、6月21日(火)をもちまして彦根城博物館で開催されていました「琵琶湖文化館所蔵の名品―彦根ゆかりの書画とやきもの―」展が終了いたしました。さわやかな5月下旬に始まり、約1か月間の展覧会で、12,951人の入館者があったとの報告を受けました。平年の同時期と比較しても300人ほど多かったそうです。多くの方々にご覧いただきまして、誠にありがとうございました!5月末に訪問させていただいた時も、大勢の来館者の方がいらっしゃり、会場が静かな熱気に包まれていたことを思い出します。

今回は彦根ゆかりの作品16点を展示していただきましたが、彦根出身の書家として名高い日下部鳴鶴の書が一堂に並ぶなど、目の肥えた地元の方々にもとても喜んでいただけたとのことでした。いずれもピカッと光る名品揃いであったと自負しております!

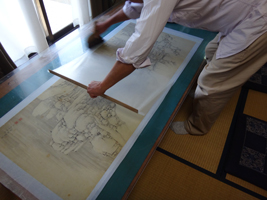

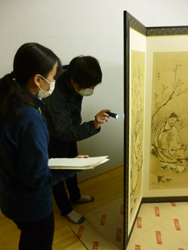

そして本日、作品が無事に文化館に帰ってまいりました。彦根城博物館の学芸員の方はもとより、美術輸送専門業者の協力の下、搬入・開梱・点検作業もつつがなく終えることができました。展覧会の大小に関わらず、返却作業を終えるまでが「展覧会」であり、作品が良好な状態であることが確認されると本当にホッとします。

展覧会を通じて作品を多くの方にご覧いただくことが、博物館の使命であり、なによりの喜びでもあります。今回の展覧会に足をお運びいただきました方々、また開催いただきました彦根城博物館の関係者の皆さま方に心からの感謝を申し上げます。

展覧会を通じて作品を多くの方にご覧いただくことが、博物館の使命であり、なによりの喜びでもあります。今回の展覧会に足をお運びいただきました方々、また開催いただきました彦根城博物館の関係者の皆さま方に心からの感謝を申し上げます。

カテゴリー: 展覧会

彦根城博物館「琵琶湖文化館所蔵の名品」展終了しました はコメントを受け付けていません

安定した収蔵環境のために

琵琶湖文化館では、文化財の安定した収蔵環境を維持するために、日常的な温湿度管理や清掃に加え、生物用インジケーターによる調査や、空中浮遊真菌を把握するためのモニタリング等を定期的に実施しています(写真は空中浮遊真菌調査の様子です)。さらに年に数回、収蔵庫等では、長い時間をかけて施設内燻蒸を実施しています。梅雨の時期は、文化財の大敵であるムシやカビが発生しやすい時期です。このため、先日も予防措置として、施設内燻蒸を行いました。

琵琶湖文化館では、文化財の安定した収蔵環境を維持するために、日常的な温湿度管理や清掃に加え、生物用インジケーターによる調査や、空中浮遊真菌を把握するためのモニタリング等を定期的に実施しています(写真は空中浮遊真菌調査の様子です)。さらに年に数回、収蔵庫等では、長い時間をかけて施設内燻蒸を実施しています。梅雨の時期は、文化財の大敵であるムシやカビが発生しやすい時期です。このため、先日も予防措置として、施設内燻蒸を行いました。

安定した収蔵環境を維持するためには、普段から収蔵庫の環境や各収蔵品の置かれた状況を、つぶさに観察、監視することが大切です。そしてこれらの蓄積されたデータを分析・把握し、適切な収蔵環境の維持のため、季節に応じた最善の対策を講じるが必要あるのです。

休館後も県内社寺様からのご寄託品など、収蔵品が増加している当館では、安定した収蔵環境の維持がますます欠かせないものとなっています。かけがえのない「近江の至宝」を次世代に引き継ぐため、絶えることないケアが続きます。

カテゴリー: 学芸業務

安定した収蔵環境のために はコメントを受け付けていません

平成28年度「打出のコヅチ」第2回が開催されました!

2016年6月16日(木)、海の向こうではイチロー選手が、日米通算4257安打という記録を作り出しましたが、こちら滋賀の文化財講座「打出のコヅチ」では、参加者が126名という過去最多記録を更新致しました!

2016年6月16日(木)、海の向こうではイチロー選手が、日米通算4257安打という記録を作り出しましたが、こちら滋賀の文化財講座「打出のコヅチ」では、参加者が126名という過去最多記録を更新致しました!

梅雨に入り、朝からの雨で足元が悪いにもかかわらず、このように多くの方々にご参加いただき、本当に嬉しく思っております。皆様どうもありがとうございました。

「打出のコヅチ」第2回は、松下浩氏(滋賀県教育委員会文化財保護課)を講師にお迎えして、「信長文書の世界」というテーマでお話いただきました。

織田信長というと、古いしきたりや秩序にはとらわれず、新しい時代を切り開いた革命児といったイメージが定着していますね。ところが、信長が発給した文書(手紙など)を丁寧に見ていくと、書札礼(しょさつれい)という当時の文書の書き方のルールに厳格に従い、敬うべき相手かそうでないかによって、使う紙や書き止めの文言、日付の書き方、宛名の位置などを微妙に変えていた・・・つまり、既成の習慣・概念をことごとく打ち破るのではなく、相手方と認識を共有できる、従来からの枠組みの中で、意思の疎通を図ろうとしていたことがわかる、というのです。

さらに、そのことを踏まえると、文書に記された「麟」の花押(信長のサイン)と、有名な「天下布武」の印章について、「天下布武」というのは日本全国を統一するという意味ではなく、室町幕府の再興を目指しただけで、「麟」の花押も信長ではなく、足利義昭を指すのだと考えられる、という新たな説も紹介されました。

崩し字で書かれた古文書は、初心者にはとっつきにくいものではありますが、スクリーンに大きく映し出された文書を前に、細部にわたる丁寧な解説をしていただくと、まるでそこに信長が居て、「小早川様には斐紙(ひし:上質な紙)っぽいのでなければ」「兼松は朱印にして・・・」などと言いながら、右筆(代筆する人)に書かせている様子が思い浮かんだりして。。。そして、信長がこれほどまでにしきたりを重んじる人物であったことは、実に意外で、また驚かされることでもありました。

その後、参加された方々からは、「朱印と黒印は使い分けられていたのか?」「信長はいつから天下統一を目指したのか?」「(実際に文書を書いた)右筆は何人いたのか?」など、ご質問が相次いだのですが、質疑応答を続けるうちにとうとう時間切れ。すべてのご質問をお伺いしきれなかったのがとても残念で、申し訳なく思っております。

さて、次回の「打出のコヅチ」は、7月14日(木)、「近江の神仏習合-琵琶湖文化館収蔵品を中心に-」というテーマで、当館学芸員・渡邊勇祐が講師を務めさせていただきます。ただ今、参加申込受付中!まだお済みでない方は、どうぞお早目にお申込み下さい!

カテゴリー: 文化財講座

平成28年度「打出のコヅチ」第2回が開催されました! はコメントを受け付けていません

お申込みはお済みでしょうか?「打出のコヅチ」第2回

滋賀県にゆかりのある歴史上の人物のうち、織田信長は最も有名で人気のある人物の一人と言ってよいでしょう。

滋賀県にゆかりのある歴史上の人物のうち、織田信長は最も有名で人気のある人物の一人と言ってよいでしょう。

16日(木)に行います平成28年度滋賀の文化財講座「打出のコヅチ」第2回目は、講師に松下浩さん(滋賀県教育委員会文化財保護課)をお迎えしての「信長文書の世界」と題するお話です。松下さんは、長年、安土城の調査研究に携わってこられた、信長研究の第一人者でいらっしゃいます。

信長と言えば、古いものを破壊しつくし、次々に新しい政策を推し進めた「革命児」というイメージをお持ちではないでしょうか?でも、そのイメージは確かな根拠に基づいたものなのか?今回の講座では、信長自らが書いた手紙を題材に、その書き方や紙の選び方などを通して、信長の真の姿に迫る!ということです。

奇しくも6月は信長の祥月(命日のある月)。残された史料の語ることに耳を傾け、生前の姿を偲ぶにはよい時季ではないでしょうか。

講座のお申込みは、

滋賀県立琵琶湖文化館(TEL 077-522-8179/FAX 077-522-9634/

メールbiwakobunkakan@yacht.ocn.jp)まで。

①お名前、②お住まいの市町名、③連絡先(電話番号)、④参加回、

⑤講座のことを何で知ったかを、お知らせ下さい。

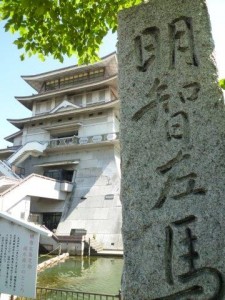

さて余談ですが、「明智左馬之助の湖水渡り」ってご存知ですか?本能寺の変で信長を討った明智光秀の娘婿、明智左馬之助(秀満)は、山崎合戦で光秀が敗走したことを知り、急ぎ安土から京へ向かいました。ところが途中、大津で追い詰められ、そのまま馬に乗り琵琶湖を渡って、坂本城まで逃れたそう。で、その大津というのが、実は文化館のすぐ前の浜なのです。

さて余談ですが、「明智左馬之助の湖水渡り」ってご存知ですか?本能寺の変で信長を討った明智光秀の娘婿、明智左馬之助(秀満)は、山崎合戦で光秀が敗走したことを知り、急ぎ安土から京へ向かいました。ところが途中、大津で追い詰められ、そのまま馬に乗り琵琶湖を渡って、坂本城まで逃れたそう。で、その大津というのが、実は文化館のすぐ前の浜なのです。

講座会場のコラボしが21からは徒歩1分。今はそこに石碑が建っていますので、帰りに少し足を延ばしてみて、戦国の時代に思いを馳せてみるのもおすすめです。

では皆さま、16日(木)13:30から、コラボしが21 3階大会議室 でお待ちしております!

カテゴリー: 文化財講座

お申込みはお済みでしょうか?「打出のコヅチ」第2回 はコメントを受け付けていません

僕たちも応援しています

熊本・大分地震からまもなく2ヶ月が経とうとしていますが、被災された皆さまには、心からお見舞い申し上げます。

先日の新聞記事に、熊本県のPRキャラクター「くまモン」と彦根市のゆるキャラ「ひこにゃん」が、被災地の皆さんを元気づけたという記事が載っていました。

彦根市さんには現在琵琶湖文化館の所蔵品を展示していただいていますし、会場でひこにゃんにもお目にかかれたので、ついつい記事に目がいったのですが、くまモンとひこにゃんが並んで写っている写真を見ると、ナゼ僕「あきつ君」もそこにいなかったのか・・・と。一緒に並んで皆さんを激励したかったな・・・と。いやいや知名度が・・・そもそも着ぐるみもない・・・ならば妄想するしかない・・・と、夢のコラボを「夢」見て作ってしまいました。。。(折り紙は滋賀県平和祈念館のボランティアさんからいただきました!)

記事の写真では、何より会場に集まっておられた皆さんのテンションの高さがとても印象的でした。ゆるキャラが持つ「癒し」パワーの可能性について、改めて考えさせられる我が身です。僕はゆるキャラとしてはまだまだ・・・そこに居たかったとおねだりするより日々精進。僕に「和み」を求めて下さる方がいると信じて努力してまいります。微力ではありますが、こんな僕ではありますが、皆さまを応援してまいります。

一方で、4日のニュースですが、ヨーロッパで大雨が降りパリのセーヌ川が増水。浸水による文化財の損傷を警戒したルーブル美術館では、地下倉庫の収蔵品約25万点をボランティアさんらの手を借りて地上階に移した、との記事が載りました。緊急のこととは言え、美術館側でも勇気のいる決断だったと思います。何より大切なものを守りたいという皆の思いが一致して行動に繋がった・・・とても勇気づけられる記事でもありました。

人と人とのつながりがあってこそ。大切なものを守りたい気持ちは世界共通です。文化館がお世話になっている滋賀県教委文化財保護課の職員さんも、7月に被災地の復興支援に行かれると聞いています。 人の手によって作り出されたものであるなら、人の手で守っていこうではありませんか。被災地の一日も早い復興を心よりお祈りいたしております。

人の手によって作り出されたものであるなら、人の手で守っていこうではありませんか。被災地の一日も早い復興を心よりお祈りいたしております。

筆:あきつ

カテゴリー: 未分類

僕たちも応援しています はコメントを受け付けていません

彦根城博物館で開催中です!

さわやかな晴れの日もあれば、雨の日もあって、なかなか天気も定まらない今日このごろですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

さて、先日彦根城博物館で開催中の「琵琶湖文化館所蔵の名品―彦根ゆかりの書画とやきもの―」展を訪問する機会がありましたので、展覧会の様子をちらっとご紹介します。

彦根城博物館は彦根城表御殿跡地に建てられた博物館で、建物は復元を兼ねて建てられており、格調高い趣があります。その中で文化館の所蔵品は、建物に入って受付を過ぎて一番目の展示室で、テーマ展として展示されています。

張月樵の孔雀図をはじめ、書家として名高い日下部鳴鶴筆の屏風や、きらびやかな湖東焼などの彦根ゆかりの作品16点を展示していただいております。

案内していただいた彦根城博物館の学芸員さんから聞いたところによると、展示中、彦根の文化に詳しいお客様が、展示している湖東焼の四段重や鉢を見て、「こんな湖東焼もあるのですね。見たことなかった。」と驚いていらっしゃったとのこと。

琵琶湖文化館は開館以来、地域の文化財の保護を目的に、県下の文化財を広く収集・保管してまいりましたが、このようにお守りしてきた収蔵品を作品ゆかりの場所で公開させていただくことができて嬉しい限りです。本展覧会の会期は6月21日(火)までとなり、多くの方にご覧いただけましたら幸いです。

そうそう、訪問した日は博物館にあの“ひこにゃん”が来館していましたよ!HPで登場日時を確認して行かれてみてはいかかでしょうか。

カテゴリー: 展覧会

彦根城博物館で開催中です! はコメントを受け付けていません

ホームページ5月のアクセス数

早いもので、新年度が始まってもう2ヶ月が経ちました。文化館の方はと言いますと、5月には滋賀の文化財講座「打出のコヅチ」が始まり、彦根城博物館さんで「琵琶湖文化館所蔵の名品-彦根ゆかりの書画とやきもの-」を開催していただくなど、とても嬉し楽しい1ヶ月となりました!

さて、当館のホームページのアクセス数は、前月よりわずかに増加!5月は1,546件のアクセスをいただきました。ご訪問いただきました方々、どうもありがとうございました。検索いただきましたキーワードを見ると、なにやら近世絵画に関するものもチラホラと。今年は、超人気のあの画家の生誕300年ということで、日本中の博物館・美術館がにぎわいを見せているようですが、当館ホームページにもその余波が押し寄せているのでしょうか?

琵琶湖文化館と「近世絵画」?と不思議に思われる方も中にはいらっしゃるかも知れません。文化館というと、最近は「仏教美術」というイメージが強いのですが、実は、近世絵画の優品も数多く収蔵しているのです。

休館中ということで、当館で展示公開する機会がなくとても残念なのですが、収蔵品が他館で展示されることもあります。当館ホームページの「収蔵品公開情報」には、その都度、情報を掲載しておりますので、時々チェックしていただけると嬉しいです。

また、当館ホームページの「浮城モノ語り」も更新中です。ここでは、学芸員が作品の1点1点について写真とともに、まるで展示室でのギャラリートークのように詳しい解説を行っております(最新号は第26話「東洋風俗図」)。

昨今のブームの中で、近世絵画の世界に心を奪われたあなた!滋賀にはどんなものがあるの?もっと知りたい!見てみたい!と思われたら、まずは当館のホームページへお越しください。役に立つ、詳しい情報が満載です。では、6月もよろしくご覧くださいませ!

カテゴリー: アクセス数

ホームページ5月のアクセス数 はコメントを受け付けていません

つながっています、県内の博物館

先日、『滋賀県博物館協議会』の総会があり、東近江市へ出張してきました。協議会は、県内の博物館施設(歴史・芸術・民俗・産業・自然科学等)が相互の連絡を図り、円滑な運営に資するとともに、博物館活動を通じて県民文化の振興に寄与することを目的に、現在67館が加盟しています。

現協議会の創設は昭和57年。事務局には琵琶湖文化館→近代美術館→琵琶湖博物館と歴代県立施設が務めてまいりましたが、今回の総会で新しい会長に長浜城歴史博物館の館長さまが就任され、それに伴い事務局も移行することとなりました。来年度35周年を迎える協議会ですが、時代の流れとともに新しい風が吹いているようです。総会では、県内の施設が今まで以上に連携し、活動を盛り上げていけるよう、様々な事業が企画されていることが報告されました。

総会終了後には、会場館である近江商人博物館を見学させていただく機会に恵まれました。この施設は平成8年に開館し、近江商人を知る窓口となる博物館として活動をして来られましたが、開館20年を迎え、東近江市ゆかりの日本画家・中路融人(なかじゆうじん)氏から日本画52点を寄贈されたことを機に、2階を新たに「中路融人記念館」としてこの4月にリニューアルされたばかりとのことです。展示室では、湖国の風景に魅せられた中路画伯の作品がずらりと並び、まるで時間が止まったかのような、静寂を絵に描き止めたかのような、素敵な空間が広がっていました。そして3階特別展示室では、東近江市出身の洋画家・野口謙蔵氏の作品が展示されていて、また違う雰囲気を堪能することができました。

総会終了後には、会場館である近江商人博物館を見学させていただく機会に恵まれました。この施設は平成8年に開館し、近江商人を知る窓口となる博物館として活動をして来られましたが、開館20年を迎え、東近江市ゆかりの日本画家・中路融人(なかじゆうじん)氏から日本画52点を寄贈されたことを機に、2階を新たに「中路融人記念館」としてこの4月にリニューアルされたばかりとのことです。展示室では、湖国の風景に魅せられた中路画伯の作品がずらりと並び、まるで時間が止まったかのような、静寂を絵に描き止めたかのような、素敵な空間が広がっていました。そして3階特別展示室では、東近江市出身の洋画家・野口謙蔵氏の作品が展示されていて、また違う雰囲気を堪能することができました。

常設展示では、「天秤棒一本から豪商へと立身出世した近江商人の軌跡」をテーマに、江戸時代から明治時代にかけて活躍した近江商人にまつわる様々なものが展示されています。ついつい会場では、映像やジオラマ、行商姿の体験コーナーなど、文化館には無かったものに目がいってしまいました。

このように総会や研修会の際に、会場館を見学させていただくことは、各館の様々な工夫や取り組みを知る貴重な機会ともなり、刺激にもなります。加盟館が相互に情報を提供し合って、今後ますます滋賀の博物館が元気になればいいなと思います。

ちなみに余談ですが、琵琶湖文化館では、開館した正にその年昭和36年に「野謙(野口謙蔵)油絵展」を、また昭和58年には「中路融人展」を開催させていただいた経歴があり、今回の出張に何かのご縁を感じずにはいられない旅となり・・いえいえ出張となりました。

筆:あきつ

カテゴリー: 未分類

つながっています、県内の博物館 はコメントを受け付けていません

平成28年度「打出のコヅチ」スタート!

5月にしては気温の高い日が続いています。19日の大津の最高気温は27度。少し動くだけでもう汗が湧いてきます。そのような中でのスタートとなった平成28年度滋賀の文化財講座「打出のコヅチ」ですが、今回は90名という多くの方にお越しいただきました。暑い中、足をお運び下さった皆様、本当にありがとうございました。

5月にしては気温の高い日が続いています。19日の大津の最高気温は27度。少し動くだけでもう汗が湧いてきます。そのような中でのスタートとなった平成28年度滋賀の文化財講座「打出のコヅチ」ですが、今回は90名という多くの方にお越しいただきました。暑い中、足をお運び下さった皆様、本当にありがとうございました。

第1回目の本講座では、「来迎図・神像・懸仏-平成27年度滋賀県新指定文化財より-」という演題で、県教育委員会文化財保護課担当職員の古川史隆氏を講師に迎え、昨年度新たに県指定の文化財となった美術工芸品の中から、「絹本著色阿弥陀三尊来迎図」(大津市・光明寺)、「木造男神坐像」(栗東市・五百井神社)、「金銅十一面観音不動毘沙門懸仏」(長浜市)の3件について、詳しい解説をしていただきました。

まずは、光明寺の阿弥陀三尊来迎図について。阿弥陀来迎図とは浄土信仰の広がりと共に描かれるようになったもので、比叡山周辺の寺院には数多く残されており、光明寺の鎌倉時代のものも一見したところそれほど変わったようには見えません。ところがよく見ると、右下の往生者が観音菩薩の捧げ持つ蓮台に乗っており、まさに来迎の劇的な場面が描かれた、他に例のない大変珍しいものであるということです。

次に、紹介された五百井神社の男神坐像は、なんと驚くなかれ!平成25年9月に滋賀県に大きな被害をもたらした台風18号の際、神社の裏山が崩れ、土砂に埋められた中から救出されたものなのだそうです!それまで長い間人目に触れずにいた神像ですが、被災によってお姿が少し変わってしまったものの、霊木かと思われる「節」のある材で作られた像は保存状態が良く、眉間を寄せた怒りの表情の中にもおだやかさが感じられる洗練されたお顔などから、平安時代にさかのぼる優品であることがわかりました。

長浜市の懸仏は、表面の十一面観音とそれを取り巻く豊かな装飾もさることながら、裏面の墨書銘から制作年・制作の背景などが詳しくわかり、懸仏の全盛期である南北朝時代の基準作例ともなる優品であるとのことでした。

今回のお話は、指定文化財にすることの意味を含め、来迎図、神像、懸仏の一つ一つについて、どのような歴史的背景の中で作られて、どういった変遷を辿ってきたのかなど、とても丁寧に解説して下さいましたので、初心者の方にもわかり易かったのではないでしょうか。これらの文化財が、保存と活用を図るに値するものとして指定された意味を、よく理解できるお話だったと思います。

さて、今回指定を受けた3件のうち、懸仏は高月観音の里歴史民俗資料館の常設展で、また五百井神社の神像は、栗東歴史民俗博物館で5月21日(土)から6月19日(日)まで開催される収蔵品展「資料が奏でる歴史のしらべ」にて公開されるとのこと。今回講座にご参加いただいた方もそうでない方も、機会があれば実物を見に行かれてはいかがでしょうか?

次回の講座は、6月16日(木)「信長文書の世界」というテーマで行います。講座を受けると、今までの信長像がガラッと変わるかも?皆さま、ぜひぜひご参加くださいませ。

カテゴリー: 文化財講座

平成28年度「打出のコヅチ」スタート! はコメントを受け付けていません

お申込みはお済みでしょうか?「打出のコヅチ」

いよいよ19日(木)から始まります!平成28年度滋賀の文化財講座「打出のコヅチ」。皆さま、もうお申込みいただけましたでしょうか?

今年度の第1回目は、昨年度新たに滋賀県指定文化財になったもののうち、来迎図、神像、懸仏という、神と仏の信仰に関わる文化財がテーマです。今回お話しいただくのは、県文化財保護課の美術工芸担当でいらっしゃる古川史隆さんです。調査から指定に至るまでの過程、ずっと資料に寄り添って来られた担当職員から、直にお話しを伺えるチャンスはそうそうありません。ぜひこの機会にいらっしゃって、滋賀の文化財について理解を深め、またその奥深さを堪能していただければと思います。

お申込みは電話、FAX、または電子メールで、①お名前、②お住まいの市町名、③連絡先(電話番号)、④参加回、⑤講座のことを何で知ったかを、当館までお知らせ下さい。

また、すでにお申し込みいただいた方、どうもありがとうございます。中には毎年この講座を楽しみにして下さっている方もいらっしゃるようですね。ご期待に沿えるよう、講師だけでなく、スタッフ一同準備にいそしんでおります。そして、滋賀の文化財の応援団でいらっしゃる皆さまと、会場でお目にかかれることを楽しみにしております。

会場はびわこホール向かいのコラボしが21(大津市打出浜2-1)。講座は13時30分から15時まで、13時15分より受付開始です。では皆さま、どうぞお気を付けてお越し下さいませ。

カテゴリー: 未分類

お申込みはお済みでしょうか?「打出のコヅチ」 はコメントを受け付けていません

彦根城博物館での展覧会のお知らせ

若葉芽吹く季節となりました。みなさま元気におすごしでしょうか?

若葉芽吹く季節となりました。みなさま元気におすごしでしょうか?

さてさて、このたび彦根城博物館で企画展「琵琶湖文化館所蔵の名品―彦根ゆかりの書画とやきもの―」が開催される運びとなりました!

琵琶湖文化館は、滋賀県内の文化財を保護するという考えの下、開館以来、仏教美術のほか、県内の様々な文化財を積極的に受け入れてきました。これらの収蔵品の中には、彦根にゆかりのある作品も所蔵しております。そして彦根城博物館の皆さま方のご尽力によって、ご当地の彦根城博物館で展覧されることになりました。

彦根出身の書家として名高い日下部鳴鶴(くさかべめいかく)の書跡や、彦根出身の絵師張月樵(ちょうげっしょう)の絵画、そして彦根藩の御用窯で開花した湖東焼などが展示されます。

いずれも格調高い作品で、城下町彦根の趣とともにご観覧いただきましたら幸いです。

企画展 琵琶湖文化館所蔵の名品―彦根ゆかりの書画とやきもの―

開催期間:平成28年5月20日(金)~6月21日(火)

会 場:彦根城博物館

〒522-0061 滋賀県彦根市金亀町1番1号

TEL0749-22-6100

http://hikone-castle-museum.jp

主 催:彦根城博物館

共 催:滋賀県立琵琶湖文化館

共 催:滋賀県立琵琶湖文化館

展示作品:コチラ

カテゴリー: 展覧会

彦根城博物館での展覧会のお知らせ はコメントを受け付けていません

こんなところにも文化館

先日・・・文化館に・・・とあるタレコミが・・・ありました。。。「この表情!この底の抜けの明るさ!あまりのインパクトに自分一人ではきちんと受け止めきれないので取り急ぎメールします」とのこと。何なに?なんだろうと添付ファイルを開いてみると・・・パンフレットの1ページらしいのですが、そこにはなんと!琵琶湖文化館をバックに!2人のフレッシュなお巡りさんが!進むべき道を!示して下さっているではありませんか!!輝く笑顔がステキです。。

ちなみに皆さん、改めてお尋ねしますが、琵琶湖文化館の場所はご存知・・・ですね?そして館のすぐ向い側に滋賀県警察本部があることも・・・ご存知です?ね?

ちなみに皆さん、改めてお尋ねしますが、琵琶湖文化館の場所はご存知・・・ですね?そして館のすぐ向い側に滋賀県警察本部があることも・・・ご存知です?ね?

実はこのパンフレット、滋賀県警察官採用募集の案内パンフレットなのですよ。その中のページに琵琶湖文化館が写っているのを偶然見つけられた方が、興奮気味にタレコミ(情報提供)をして下さったのです。確かにインパクト大!「安心」「安全」が全面的に表現されています!守られる:守られた:守るべき:文化館のイメージアップも間違いなしデス。。。ニヒッ。

よく見るとコレ『交番・駐在所』の紹介ページです。「滋賀県民の為に 地域の治安を守る」「県民の幸せのために・・・全てを懸ける!」・・・なんとも頼もしいお言葉です。

・・・もしかしたらと思うのですが、文化館を背景に選んだ理由は・・・

その1)当たり前のように日常の風景に溶け込んだ存在感が良かった

その2)親しみやすくて地域の人々に愛されている感が良かった(自分で言う?!)

その3)お城の守りが堅いイメージが良かった

その4)地域密着型のイメージが交番のイメージと重なった

さてどれ?!全部だとしたらとっても嬉しいです~。確かに・・・アナタのおそばに文化館。。。残念なのはお城のテッペンにいる僕が写真からカットされているコト・・・くらいですかね?(泣笑)。

情報提供をして下さった文化館ファンの方にも、この館を背景に写真を撮ろうとイメージして下さったパンフ編集の方にも、なんだかとても有り難い気持ちでいっぱいです。

採用試験はもう始まっているようです。新しく警察官になられる方たちに期待して・・・県民の皆さんに「安全」「安心」と言って貰えるよう、我が館:琵琶湖文化館も守っていって下さいね。

よろしくお願い致します。。。

筆:あきつ

カテゴリー: 未分類

こんなところにも文化館 はコメントを受け付けていません

ホームページ4月のアクセス数

新年度が始まって早1ヶ月。フレッシュマンの皆さんも、仕事に慣れて来られた頃でしょうか?最初は電話の取り方からして、とても緊張するものですよね。大丈夫!きっとアナタはもう、職場になくてはならない重要な戦力!張り切ってまいりましょ?!

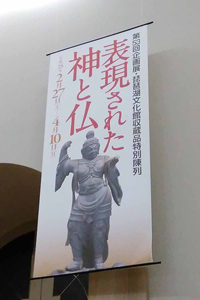

さて、毎月気になる当館ホームページのアクセス数、4月は1,409件のアクセスがありました。イベント事では、約1ケ月半に渡って安土城考古博物館で開催されておりました琵琶湖文化館収蔵品特別陳列「表現された神と仏」が終了し、会期中6,946人の方々にご鑑賞いただいたと、嬉しい報告がありました。足をお運びいただきました皆さま、本当に有り難うございました。アンケート結果からも、90%以上の方が「満足」「ほぼ満足」とご回答を下さったとのこと。これを励みにこれからも頑張ってまいりますので、応援よろしくお願い致します。

また、満を持しての発表となりました、滋賀の文化財講座『打出のコヅチ』開催のお知らせ。ホームページにアップするや否や、参加のお申し込みが相次ぎ、嬉しい悲鳴を上げております。受付の際「この講座を知ったきっかけは何ですか?」とお尋ねしているのですが、

「チラシを見た」

「チラシを見た」

(エッ?!発送してからまだ2日しか経ってないのに!もう?!有り難い!)

「文化館前にある掲示板を見た」

(エッ?!掲示板効果出た!文化館の活動見守るご近所さん?有り難い!)

等々、実は電話を切ってから、中でもイロイロと反応しているのございますヨ(笑)。

『打出のコヅチ』も今年で8年目。毎年楽しみにして下さっている参加常連さんたちの心もガッツリつかんで、5月19日(木)に第1回 「来迎図・神像・懸仏-平成27年度滋賀県新指定文化財より-」を開催します。是非皆さんお気軽にご参加下さい。

筆:あきつ

カテゴリー: アクセス数

ホームページ4月のアクセス数 はコメントを受け付けていません

春の特別一般公開

ゴールデンウィーク目前となりましたが、皆さんご予定はお決まりですか?どこに出掛けようかと考え中・・・ という方に是非チェックしていただきたい、春の一般公開のご紹介です。

という方に是非チェックしていただきたい、春の一般公開のご紹介です。

草津市にある芦浦観音寺さまでは、5月4日・5日に寺宝の特別公開が実施されます。拝観時間は午前10時から午後3時までです。通常の拝観には予約が必要ですが、この2日間は特別に草津市観光ボランティアガイドさんの案内付きで、鑑賞することができるそうですよ。

この日に合わせて文化館からも、お預かりしている寄託品の一時返却を行っております。

○滋賀県指定文化財 豊臣秀吉自筆北野湯茶道具目録

:天正15年(1587)10月に京都北野天満宮境内において豊臣秀吉が催した「北野大茶会」。開催にあたっては同年7月から準備が進められ、公家、大名、茶人だけでなく、若党、町人、百姓などにも参加が呼びかけられ、当日は1,000人以上の参会者があったとか。この目録は、10月2日の朝に四畳半の部屋を飾るための茶碗や茶入れなどの道具について記したものです。

○菊桐花紋蒔絵堺重

:三段重ねの重箱。外側と蓋に大ぶりな桐紋と菊紋があしらわれています。特に菊紋についてはバリエーションが豊かで華やかさが印象に残ります。

○蝶紋蒔絵花見弁当 ○菊花鳥蝶紋蒔絵銀造煙草盆、附 螺鈿煙管1本

○黒漆野立て茶道具茶釜、釜台付 ○翡翠棚飾り

○黒漆野立て茶道具、附 茶碗5口、夏茶碗2口、白磁茶碗2口

以上の7件です。個人的に僕の大好きな翡翠棚飾り(ご長寿と思わしき亀の背に、両手で包み込みたくなるような青の宝珠が細工されている)がご披露されますので、是非皆さんにもチェックしていただきたい!

今回の特別公開は、美しい細工が施された工芸品やお茶会に縁のあるものがセレクトされているようです。春のお出かけ、過去にタイムスリップしたような『雅』を堪能するのもいいものですよ~。

筆:あきつ

カテゴリー: 未分類

春の特別一般公開 はコメントを受け付けていません

KAZARI展での出逢い

桜咲くお花見日和のとある休日、人出が多いのも覚悟の上でMIHO MUSEUMさんの展覧会を観に行ってきました。入口から展示会場の施設までは、上り坂で少し距離があるのですが、 沿道には桜が植えられており、訪れた時にはドンピシャの満開状態。送迎用の電気自動車に乗りながら、ご一緒になった外人さんたちと「ワンダホ~」を連発しておりました。(帰りは下り坂なので歩こうと誓!)

沿道には桜が植えられており、訪れた時にはドンピシャの満開状態。送迎用の電気自動車に乗りながら、ご一緒になった外人さんたちと「ワンダホ~」を連発しておりました。(帰りは下り坂なので歩こうと誓!)

そして桜で十分盛り上がった皆さんの本当のお目当ては、特別展「KAZARI かざり-信仰と祭のエネルギー-」です。当館の所蔵品も出展されていましたので、久々に展示会場で眺めたいな~と、僕も行ってみたわけです。

会場では大勢の人達がゆったりと鑑賞されており、大盛況となっていました。展示作品も県内はもとより県外からも多数出陳されており、素人ながらも見比べながら楽しんで展示を鑑賞することができました。また展示室内に滋賀にゆかりの風景がパネルやタペストリーで紹介されるなど、滋賀県らしさをイメージさせる表現が随所にあってとても良かったです。

・・・と、ここで一人、何だろう、何故だろう、何だか既視感が・・・。

その答えは数日後に判明しました。館に送られてくる情報誌「Duet」(サンライズ出版(株)発行)。滋賀の文化情報を届けてくれる情報誌なのですが、 今回は「KAZARI」展の特集が組まれており、その中に平成22年に九州国立博物館で開催された「湖の国の名宝展」の図録が、今回の展示の構成を練る際のヒントになったと書かれているのですよ!!「湖の国の名宝展」、そうあれは琵琶湖文化館が休館になってから、初めて県外で行った珠玉の展覧会。。。学芸員ではない僕も写真フィルムのスキャンやチラシ作成のお手伝いをさせていただいた、とても思い出深い展覧会です。

今回は「KAZARI」展の特集が組まれており、その中に平成22年に九州国立博物館で開催された「湖の国の名宝展」の図録が、今回の展示の構成を練る際のヒントになったと書かれているのですよ!!「湖の国の名宝展」、そうあれは琵琶湖文化館が休館になってから、初めて県外で行った珠玉の展覧会。。。学芸員ではない僕も写真フィルムのスキャンやチラシ作成のお手伝いをさせていただいた、とても思い出深い展覧会です。

そうかぁ、あの時の、なるほど既視感。こういった形で再会できるのも、なかなかに有り難い事でございます。

そしてまた後日、郵便が届きました。中身は「開館10周年記念 九州国立博物館史」のご寄贈です。そう言えば、名宝展を開催した時は開館5周年記念でした。あれから5年。。。月日が経つのは早いものでございます。

筆:あきつ

カテゴリー: 未分類

KAZARI展での出逢い はコメントを受け付けていません

「打出のコヅチ」 ちらしが出来ました!

講座・イベントのコーナーでもすでにご案内しておりますが、毎年ご好評をいただいております滋賀の文化財講座「打出のコヅチ」。今年度も5月より開催いたします!

講座・イベントのコーナーでもすでにご案内しておりますが、毎年ご好評をいただいております滋賀の文化財講座「打出のコヅチ」。今年度も5月より開催いたします!

滋賀県には、国宝や重要文化財を含む多くの文化財がありますが、本講座では毎年、これらの文化財をめぐるホットな話題を皆さまに提供しております。

今年度は5回にわたって、新たに県指定となった文化財をはじめ、有形・無形のさまざまな、滋賀県ならではの文化財について、専門の職員と学芸員がわかりやすく解説します。

講座のちらしは県内の博物館・図書館等に置かせていただいておりますので、みなさまお立ち寄りの際にはぜひお手に取ってご覧下さいませ。

参加のお申込みは、

琵琶湖文化館(TEL: 077-522-8179 FAX:077-522-9634)まで。

では、今年度も多くの方のご参加をお待ち申し上げております!!

カテゴリー: 文化財講座

「打出のコヅチ」 ちらしが出来ました! はコメントを受け付けていません

展覧会終了後の作業

新年度をむかえ、皆さまいかがお過ごしでしょうか。文化館のスタッフも新たな気持ちで業務に邁進しております。

そんな中、安土城考古博物館で開催されていました琵琶湖文化館収蔵品当別陳列「表現された神と仏」展が好評のうちに閉幕し、昨日作品が無事に文化館へ搬入されました。この日は朝から担当の学芸員さんが準備万端!に整えて待っていました。

そして作品の搬入後は、作品を念入りにチェックしていきます。この確認作業は毎回展覧会へ出陳する度に行われますが、大変重要な作業です。博物館は「文化財の保護と活用」の一環として展覧会を催しますが、実は文化財にとって「保護」と「活用」は相反する事でもあるのです。 「活用」=「展示公開」するとどうしても文化財に負荷がかかってしまいます。しかし、だからといって文化財を傷めるわけにはいきません。そこで展覧会の際には、輸送や展示方法に様々な工夫をこらし、文化財を「保護」しつつ展示(「活用」)することが求められます。

「活用」=「展示公開」するとどうしても文化財に負荷がかかってしまいます。しかし、だからといって文化財を傷めるわけにはいきません。そこで展覧会の際には、輸送や展示方法に様々な工夫をこらし、文化財を「保護」しつつ展示(「活用」)することが求められます。

作品については展覧会の前にあらかじめチェックし、展示に耐え得るのか、劣化箇所はあるのか、などの状態を細かく記録します。そして展覧会を終えて戻って来た作品を目視で確認します。人間の目で作品に変わったところや問題はないか、ということを入念に見ていきます。文化財は物を言いませんので、我々が観察して、「変化」に気付くことがなにより大切になります。そして当たり前のことですが、何も問題がないことを確認して、ようやく展覧会は無事に終了となります。

今回も一連のチェック作業を無事終え、担当学芸員さんは安堵の表情を浮かべていましたよ!

今回も一連のチェック作業を無事終え、担当学芸員さんは安堵の表情を浮かべていましたよ!

カテゴリー: 展覧会

展覧会終了後の作業 はコメントを受け付けていません

研究紀要第32号 発行しました

昨日の京都新聞さんの社説で、ふっと目に飛び込んできた「朝鮮通信使」の見出し。江戸時代に朝鮮王朝が日本に送った外交使節団:朝鮮通信使にまつわる関連資料を、 ユネスコの世界記憶遺産に登録しようと、日韓の民間団体が共同で申請したという話題です。これらの資料が歴史的に意味があるのはもちろん、この試みが両国の市民交流から芽生えた共通の願いとして、現代的にもとても意義深いことだと語られています。

ユネスコの世界記憶遺産に登録しようと、日韓の民間団体が共同で申請したという話題です。これらの資料が歴史的に意味があるのはもちろん、この試みが両国の市民交流から芽生えた共通の願いとして、現代的にもとても意義深いことだと語られています。

ちなみに3月末に行われた日韓共同申請には、なんと日本側のスタッフさんも韓国の釜山(プサン)に赴き、釜山の中央郵便局から、釜山の消印で、パリのユネスコ本部に申請書を発送された・・・とのことですよ。なんとも関係者方々のアツイ思いが伝わるエピソードですね。

あっ!皆さん!当館の『研究紀要第32号』発行!発行:済です!

・・・と、何をこんなに焦っているのかというと、今回の紀要には、ユネスコ世界記憶遺産として申請された関係資料の内の一つ、我らが琵琶湖文化館の朝鮮通信使!「琵琶湖図」のことについても触れているのです。内容をちょこっと紹介しますと、

【円山応震「琵琶湖図」の描写景観と構図について- 景観の同定とシーボルト『NIPPON』への構図流用 ―】

円山応震が描いた「琵琶湖図」と、シーボルトが著書『NIPPON』の中で示した挿図の「琵琶湖図」との比較から、新たな解釈が・・・特別寄稿によります。

【資料紹介 絹本著色春日赤童子像】

春日大社・興福寺における垂迹美術の一つとして南都を中心に制作された春日赤童子像。現在その作例は多くない中で、当館所蔵の春日赤童子像について紹介する。

【資料紹介 紙本淡彩日吉祭礼図】

全長約21mにもおよぶ当館所蔵の絵巻物「日吉祭礼図」。江戸時代における日吉山王祭の様相を詳しく読み解く。

(4月10日まで安土城考古博物館「表現された神と仏」展にて展示公開中)

などなど、その他平成27年度に行った館蔵品修理報告や活動報告も掲載しています。県内の図書館はもとより国会図書館や市町教育関係機関、博物館などにも送付しておりますので、気になる方は是非手に取ってご覧くださいませ。

筆:あきつ

カテゴリー: 未分類

研究紀要第32号 発行しました はコメントを受け付けていません

戦国武将の法要

先日、旧湖北町の小谷寺さまで行われる法要のため、文化館がお預かりしている「浅井長政像」(滋賀県指定文化財)をお持ちするという出張に、学芸員さんと一緒に行かせていただきました。

・・・実は念願でした。いつも僕は文化館でお留守番。地元の方々が、どれほどこの法要を大切にし守り継いでおられるのか、毎年学芸員さんからお話しを聞いておりましたので、「一度僕もおうかがいしてみたい」と秘めた思いを抱いていたのです。念願叶ってこの日、出張のお供をさせていただくこととなりました。

地元では、朝から地元関係者の方々が集まり、敷地内にある小谷神社に参拝、その後小谷寺の本堂に移動して、厳かに法要が執り行われていました。小谷寺は浅井氏の祈願寺でもあったのです。

地元では、朝から地元関係者の方々が集まり、敷地内にある小谷神社に参拝、その後小谷寺の本堂に移動して、厳かに法要が執り行われていました。小谷寺は浅井氏の祈願寺でもあったのです。

長政は、信長の妹であるお市を妻にめとりながらも信長に対立し戦い敗れて自害した戦国武将、激動の戦国時代を語る上で外すことのできない重要人物の一人です。お市との間に生まれた浅井三姉妹(茶々・初・江)の父君と言えば分かる方も いらっしゃるでしょうか?

いらっしゃるでしょうか?

法要の間、お傍に控えさせていただいておりましたが、ご住職が唱えられるお経の声と皆さんがご焼香される凛とした空気に、長政が歴史的に有名であること以上に、地元の皆さんにとっては特別な存在であることがうかがい知れました。それはこうして毎年法要を続けてこられている意味に繋がっているようにも思います。

さて、地元の皆さんにも喜んでいただけたし、無事お役目も果たせたのでさぁ帰ろうとしたその時に!突然目に飛び込んできたのがコレ! 巨大な兜です!「大河ドラマ-江-放映記念」となっています。多くの方がこの兜の前で記念撮影されたのでしょうか(笑)。この日も県外ナンバーの車がたくさん停まってました。ここから歴史の舞台となった小谷城跡まで、徒歩でグルッと回れるそうですよ。行った時には桜の花が未だ2分咲き程度でしたが、今週には見頃を迎えていることでしょう。いい季節です。お出掛けしてみてはいかがですか?

巨大な兜です!「大河ドラマ-江-放映記念」となっています。多くの方がこの兜の前で記念撮影されたのでしょうか(笑)。この日も県外ナンバーの車がたくさん停まってました。ここから歴史の舞台となった小谷城跡まで、徒歩でグルッと回れるそうですよ。行った時には桜の花が未だ2分咲き程度でしたが、今週には見頃を迎えていることでしょう。いい季節です。お出掛けしてみてはいかがですか?

・・・そう言えば今年の大河ドラマも戦国大名が活躍するお話。「やっぱり戦国は強い・・・」そんなことを話しながら帰途に着いた今回の出張でした。

筆:あきつ

カテゴリー: 学芸業務

戦国武将の法要 はコメントを受け付けていません

ホームページ3月のアクセス数

文化館的恒例行事:今年も鉢植え桜の『お花見』シーズンがやってまいりました。まだかなまだかな~と気になり出してからが早かった!あれよあれよという間にほぼ満開です。命短し恋せよ乙女・・・大津市内のソメイヨシノもいい具合に咲いてきましたよ。

文化館的恒例行事:今年も鉢植え桜の『お花見』シーズンがやってまいりました。まだかなまだかな~と気になり出してからが早かった!あれよあれよという間にほぼ満開です。命短し恋せよ乙女・・・大津市内のソメイヨシノもいい具合に咲いてきましたよ。

さてさて当館のホームページのアクセス数について、3月は1,424件のアクセスをいただきました。

情報としてはやはり・・・力を入れております琵琶湖文化館収蔵品展「表現された神と仏」をメインにいろいろとご紹介させていただきました。おかげさまで入館者数も順調に伸びているとの連絡もあり、関係者一同ホッと胸をなで下ろしております。

先日ギャラリートークの会場では、「こんな展覧会を新しい美術館でも開催して欲しいな」との嬉しいお言葉を頂戴し、一方でアンケートには「神仏習合がざっくり足早に解説されている感がある」などのご意見も頂戴し、いろんな反響に一喜一憂しておるところです。ご観覧いただいた皆さま、誠にありがとうございます。会期終了(4月10日)まであと少し、9日には当館学芸員が担当する関連講座も開催されますので、「未だ行っていない!」という方は、是非この機会に足をお運びくださいませ。

そういえば近頃、いろんな場面で「ブログ読んでるよ」「ホームページの更新が楽しみ」「頑張ってるね」などとお声かけをいただく機会が多く、少々照れくさい思いをしております(笑)。「いや、あれはあきつ君が勝手に喋りたがって文章を・・・」と、僕を名乗る僕??は取り繕っておりますが、、、えへへ。

ためになる・なるほどと思う・勉強になる:『賢い文章』は、学芸員さんが書いて下さいますので、僕は命拾いをしておりマス。

これからも、緩・急:諸々に浮城ホームページを運営していきますので、皆さまお付き合いの程、よろしくお願い致します。

筆:あきつ

只今、「表現された神と仏」展 開催中!

日中は暖かい陽気になり、桜もちらほら見かけるようになりました。皆さまいかかお過ごしでしょうか。

日中は暖かい陽気になり、桜もちらほら見かけるようになりました。皆さまいかかお過ごしでしょうか。

さて、後半を迎えている滋賀県立安土城考古博物館で開催中の「表現された神と仏」ですが、本日は会場の様子をお伝えしましょう。

本展覧会では近江の「垂迹美術」の世界をご紹介しておりますが、これは宗教美術のなかでも「日本の神さまは、仏さまがこの世に現れた仮のお姿である」という神仏習合思想に基づいたもので、明治時代に神仏分離政策が行われる以前には日本に広く浸透した考えでした。・・・何だかムズカシそう・・・、そう思われる方もいらっしゃるでしょう。・・・このような心配はご無用です!展覧会では、それぞれの作品には解説が書かれており、はじめて「垂迹美術」に触れる方でもわかりやすい展示となっております。

本展覧会では近江の「垂迹美術」の世界をご紹介しておりますが、これは宗教美術のなかでも「日本の神さまは、仏さまがこの世に現れた仮のお姿である」という神仏習合思想に基づいたもので、明治時代に神仏分離政策が行われる以前には日本に広く浸透した考えでした。・・・何だかムズカシそう・・・、そう思われる方もいらっしゃるでしょう。・・・このような心配はご無用です!展覧会では、それぞれの作品には解説が書かれており、はじめて「垂迹美術」に触れる方でもわかりやすい展示となっております。

そして神さま・仏さまは造形的にも大変優れたお姿をしていらっしゃり、その魅力にぐいぐい引っ張りこまれます。1点1点じっと見つめて立ち尽くされている方や、お連れさまと熱心に意見を交換しながら鑑賞される方など、皆さま丁寧に作品をご覧になっていました。

このように熱心に展覧会をご覧いただく様子を目の前にしますと、展示させていただいている神さま仏さまの素晴らしさを少しでもお伝えすることができたのでは、という思になります。

このように熱心に展覧会をご覧いただく様子を目の前にしますと、展示させていただいている神さま仏さまの素晴らしさを少しでもお伝えすることができたのでは、という思になります。

また、「マザーレイク滋賀応援基金」によって修復・再生された作品も同時に展示しております。会場にて無料配布の詳しいパンフレットをお手元に、文化財の修復についても学ぶことができます!

そして、次回の関連講座では文化館の学芸員が「垂迹美術」についてわかりやすく解説いたします。この機会にぜひ皆さまご参加くださいませ!

企画展関連講座「垂迹曼荼羅の世界」

講 師:上野良信(滋賀県立琵琶湖文化館)

開催日:平成28年4月9日(土)

時 間:13:30~15:00(受付は13:00より)

会 場:滋賀県立安土城考古博物館 セミナールーム

定 員:140名(当日先着順) 資料代200円 事前申し込み不要

カテゴリー: 未分類

只今、「表現された神と仏」展 開催中! はコメントを受け付けていません

守山市新指定文化財の一般公開

守山市矢島町にある臨済宗大徳寺派の少林寺さまと琵琶湖文化館は、開館以来のお付き合いをさせていただいております。この度、開館当初からご寄託いただいている「絹本著色 聖徳太子勝鬘経講賛図(けんぽんちゃくしょく しょうとくたいししょうまんぎょうこうさんず)」が、平成28年1月に新たに守山市の指定文化財となったことを受けて、3月20日(日)に地元の同寺で、一般公開されます。

この掛軸は室町時代の作品で、聖徳太子が「勝鬘経」という経典について、その教えを講義している場面を描いたものです。教えを乞うている者の中には、かの有名な小野妹子や蘇我馬子の姿も・・・。

「勝鬘経講賛図」は、平安時代には成立したと考えられており、聖徳太子の生涯の事績を描いた絵巻物「聖徳太子絵伝」の中で描かれることが多いのですが、独立して描かれる類例は少なく、しっかりとした筆さばきと細かな描写が見られるなど、とても貴重な作品となっています。

文化財が指定されるまでには、様々な調査が行われ、有識者の方々からご意見を伺い、検討に検討を重ねて決定されると聞いております。こうしてお預かりしている文化財が改めて評価され、未来に残していくために地元の皆さんの宝となり誇りとなる・・・お預かりしている僕たちにとっても、とても嬉しい事なのです。

文化財が指定されるまでには、様々な調査が行われ、有識者の方々からご意見を伺い、検討に検討を重ねて決定されると聞いております。こうしてお預かりしている文化財が改めて評価され、未来に残していくために地元の皆さんの宝となり誇りとなる・・・お預かりしている僕たちにとっても、とても嬉しい事なのです。

少林寺さまは、一休宗純(一休和尚)ゆかりのお寺としても知られています。境内の銀木犀と古井戸も一休和尚にまつわる伝承が残っているとか・・・この機会に是非、訪れてみたい古刹です。

筆:あきつ

カテゴリー: 未分類

守山市新指定文化財の一般公開 はコメントを受け付けていません

湖岸公園の常夜燈

ようやく春めいてきました。そろそろお出かけしてもいいかな、という気分になってきますね。

文化館は休館中で ありますが、しばしば観光や散策などで、道や史跡をお訪ねになる方がいらっしゃいます。その中で「琵琶湖文化館の前にあった常夜燈はどこですか?」と、聞かれることが度々あります。

ありますが、しばしば観光や散策などで、道や史跡をお訪ねになる方がいらっしゃいます。その中で「琵琶湖文化館の前にあった常夜燈はどこですか?」と、聞かれることが度々あります。

お訪ねの常夜燈とは、滋賀県立琵琶湖文化館と琵琶湖ホールの間にある湖岸公園の一角に立っている常夜燈で、堂々とした姿をしています。もともとは、琵琶湖の西岸に位置する石場に建立されました。銘文には、江戸時代の弘化2年(1845)に鍵屋傳兵衛・船持中が発起人となって建立されたことが記されています。

常夜燈とは、その名の通り一晩中つけておく灯りのことで、電気が普及する以前、真っ暗な道中や海岸などに設けられて、その灯りは大切な目印となっていました。石場の常夜燈は琵琶湖の東岸に位置する草津市矢橋(やばせ)との間を往来する船の目印でした。

常夜燈は、琵琶湖湖岸の埋め立てと共に、昭和43年に石場(現在の大津警察署の裏)から琵琶湖文化館の前に移築され、その後現在の場所に移されたのです。常夜燈の移転の歴史は、琵琶湖湖岸の変遷の歴史でもあります。現在では電気が発達し、火が灯されることはありませんが、いつの時代も常夜燈は琵琶湖湖岸のシンボルなのです。

文化館の5階からも湖岸公園にたたずむ常夜燈がよく見えます。そうそう、この夏、浜大津から湖岸公園の「なぎさのテラス」一帯に日本一長いビアガーデンができるという情報が…! 琵琶湖を望みながら夕暮れ時に一杯、新たな憩いの場となるようです。常夜燈とともに、THE琵琶湖湖岸を満喫するのもいいですね。

文化館の5階からも湖岸公園にたたずむ常夜燈がよく見えます。そうそう、この夏、浜大津から湖岸公園の「なぎさのテラス」一帯に日本一長いビアガーデンができるという情報が…! 琵琶湖を望みながら夕暮れ時に一杯、新たな憩いの場となるようです。常夜燈とともに、THE琵琶湖湖岸を満喫するのもいいですね。

カテゴリー: 未分類

湖岸公園の常夜燈 はコメントを受け付けていません

ギャラリートークのお知らせ(3月12日・20日)

現在、滋賀県立安土城考古博物館で開催中の第53回企画展・琵琶湖文化館収蔵品特別陳列「表現された神と仏」展について、関連イベントのお知らせです。

本展の会期中4月10日(日)までにギャラリートークが2回開催されます。第1回は3月12日(土)、第2回は3月20日(日)、時間はともに午前10:30からと、午後13:30からの1日2回、30分程度を予定しています。作品の解説はもとより、展示のコンセプトである「神仏習合」についても、近江の事象を中心にわかりやすく解説しますので、普段から仏教美術・神道美術に馴染みの薄い方も、お気軽にご参加いただければと思います。

本展の会期中4月10日(日)までにギャラリートークが2回開催されます。第1回は3月12日(土)、第2回は3月20日(日)、時間はともに午前10:30からと、午後13:30からの1日2回、30分程度を予定しています。作品の解説はもとより、展示のコンセプトである「神仏習合」についても、近江の事象を中心にわかりやすく解説しますので、普段から仏教美術・神道美術に馴染みの薄い方も、お気軽にご参加いただければと思います。

また関連講座も開催されます。あわせてご参加いただき、近江に伝わる習合文化を堪能していただくとともに、今後の神仏習合美術の理解を深める一助となれば幸いです。

カテゴリー: 展覧会

ギャラリートークのお知らせ(3月12日・20日) はコメントを受け付けていません

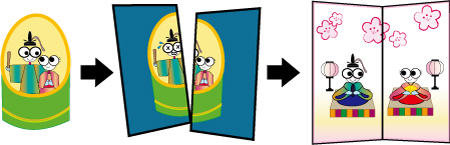

あきつ:ミニ屏風に学ぶ

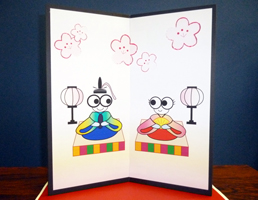

3月3日ひな祭り、文化館では湖岸にある掲示板の中に「あきつ雛」のミニ屏風を飾りました。心なしかいつもより足を止めて見て下さる方が多かったような・・・(喜)。これに関しては、お褒めのお電話をいただいたりなんかもして、頑張って作った者としては嬉し楽しい1日となりました。実はワタクシ、この「ミニ屏風づくり」で、いろんなコトを学びましたので是非皆さんにご報告。。。

先ず1つめは、屏風は絵の配置が難しいということ!今回のミニ屏風は1曲(2枚合わせ)でしたが、見せたいモノ→目立つところ→ド真ん中に配置しようとすると、そこで真っ二つに割らなければならないのです。当初予定していた絵柄は、あきつ君カップルが寄り添っているものでしたが、これでは二人(二匹)の仲を裂かなければナリマセン! そんなこと出来マセン!ということで、ちょこんと座って見つめ合う構図となりました。カメラで被写体を中心にもってくることに慣れてしまった現代人にはとても難しい・・・なので先人の絵師さんはすごい!視線を導き空間を見せる、空間で遊ぶ・・・この度ワタクシ、和の心を学んだ気が致します。区切られた面に計算された配置。個で見るよりも全体として見た時に、力強さがある、奥行きが感じられる、見る人に想像させる・・・あぁジャパニ~ズ・・・改めて、無性に巨匠と呼ばれるヒトたちの作品を見てみたくなりました!!・・・日本の美、奥が深いデス。

そんなこと出来マセン!ということで、ちょこんと座って見つめ合う構図となりました。カメラで被写体を中心にもってくることに慣れてしまった現代人にはとても難しい・・・なので先人の絵師さんはすごい!視線を導き空間を見せる、空間で遊ぶ・・・この度ワタクシ、和の心を学んだ気が致します。区切られた面に計算された配置。個で見るよりも全体として見た時に、力強さがある、奥行きが感じられる、見る人に想像させる・・・あぁジャパニ~ズ・・・改めて、無性に巨匠と呼ばれるヒトたちの作品を見てみたくなりました!!・・・日本の美、奥が深いデス。

2つめ、表具師さん・・・さすがです。今回のミニ屏風は発砲スチロールに合成糊でプリッと糊付けしただけ、外周をぴやぁ~っと塗っただけ。なので時間が経つと隅っこがめくれてきたり、塗った所と塗ってない所が表からも分かってしまう有様で(作った人の性格が出ます)。。。 そこで思い出したのが、以前文化財の修理工房で見たあの光景。専用の刷毛で糊を均一にムラなく塗っておられたあの姿・・・「あれかッ!」と思いました。専門家のお仕事だからこそ、末永く楽しめるのです。講座でお話しされた講師先生もそうでした。今度お会いしたら手を合わせて拝んでしまうかもしれません。皆さんすごいデス。

そこで思い出したのが、以前文化財の修理工房で見たあの光景。専用の刷毛で糊を均一にムラなく塗っておられたあの姿・・・「あれかッ!」と思いました。専門家のお仕事だからこそ、末永く楽しめるのです。講座でお話しされた講師先生もそうでした。今度お会いしたら手を合わせて拝んでしまうかもしれません。皆さんすごいデス。

改めて気付いたこと3つめは、展示環境の大切さです。今回は「通りすがりの道行くヒトに見てもらおうっ!」と安易な気持ちで屋外にあるガラス面の掲示板に飾りましたが、冷え込んだ朝の湿気、太陽サンサン、気温は上昇、夕方には紙がボヨヨンと浮いてしまっていました(泣)。・・・思えばいつも学芸員さんがおっしゃっていることです。文化財は温度・湿度の管理がキモだと、太陽光を侮るなと・・・素人:あきつ、身をもって「そういうことかッ!」と知るに至りました。何年勤めてるんだかお恥ずかしい・・・。だってねぇ、文化館の展示・収蔵のお仕事でソレが問題になったこと無いのですもの!当たり前に良い環境に置いて貰ってたのですね~。あ、なんだかこの当たり前、自慢したくなりました!

勢いで作ったわりに、なんだかんだと学ばせていただいた「あきつ雛」。あきつ君は男の子ですが「行き遅れ」がないように、3日の内に片付けさせていただきました。

長々と読んでいただき有難うございます。・・・ここで改めて宣言します。

長々と読んでいただき有難うございます。・・・ここで改めて宣言します。

作者に和の心を表現する力量がないため、あきつ君は今後も「癒し系」もしくは「愛嬌で勝負」をウリ路線に・・・世に羽ばたこうと思います。イヒッ。

筆:あきつ

カテゴリー: 未分類

あきつ:ミニ屏風に学ぶ はコメントを受け付けていません

ミニ屏風をつくってみました あきつ雛

ご報告が遅くなりましたが、実はこっそり、2月14日に開催された「千年の美」つたえびと養成講座(主催:滋賀県教育委員会)に参加していた僕:あきつです。

この日は、文化財の修理工房で働いておられる技師さんが講師で、屏風や掛軸・巻子の形と構造について、詳しく説明していただいけたので、とても勉強になりました。

この日は、文化財の修理工房で働いておられる技師さんが講師で、屏風や掛軸・巻子の形と構造について、詳しく説明していただいけたので、とても勉強になりました。

2月のブログでも紹介しましたが、この講座はサブタイトルが「屏風をつくってみよう」となっており、何に惹かれたってその「体験企画」に僕は一番惹かれマシタ・・・「作り方が分かればオリジナルのミニ屏風も作れるようになるのでは?」と野望を抱いた時には、 ぼんやりとしたイメージが出来上がっていた・・・構想から早1ヶ月・・・本日ようやくその「完成型」を皆さんに披露できることとなりました。

ぼんやりとしたイメージが出来上がっていた・・・構想から早1ヶ月・・・本日ようやくその「完成型」を皆さんに披露できることとなりました。

講座ではミニ屏風キットを用意していただいてましたので、参加した僕たちは線を引いて糊で貼るだけ。実はこの屏風、下地はとっても今風で黒のスチレンボード (発砲スチロール)なんです。いやぁそれでも十分雰囲気が出るものですね。で、そこに和紙で「蝶番(ちょうばん)」を右扇左扇で交互になるように貼り付けて(ココが今回のポイント「紙蝶番」!この屏風左右どちらにも開くのです!作ってみてもチョー不思議~)、屏風の裏に古風な模様の紙を貼り付けて更にそれっぽく。。。そしてここからが肝心。講座では表の絵柄に、美人画、虎図、草花図が用意されていましたが、そこは僕のオリジナル。この時期にピッタリの『あきつ雛』に仕立ててしてみました~!

(発砲スチロール)なんです。いやぁそれでも十分雰囲気が出るものですね。で、そこに和紙で「蝶番(ちょうばん)」を右扇左扇で交互になるように貼り付けて(ココが今回のポイント「紙蝶番」!この屏風左右どちらにも開くのです!作ってみてもチョー不思議~)、屏風の裏に古風な模様の紙を貼り付けて更にそれっぽく。。。そしてここからが肝心。講座では表の絵柄に、美人画、虎図、草花図が用意されていましたが、そこは僕のオリジナル。この時期にピッタリの『あきつ雛』に仕立ててしてみました~!

残念ながら取りかかったのが遅くて、お雛さまにギリギリとなってしまいましたが、上手く出来上がって嬉しかったので、特別に館の表にある掲示板に飾らせていただくことにしました。本日3日、1日限りのお披露目となりますが、偶然通りすがりにこの実物を見た人には幸運が・・・・・訪れればいいな、と思います。イヒッ。

残念ながら取りかかったのが遅くて、お雛さまにギリギリとなってしまいましたが、上手く出来上がって嬉しかったので、特別に館の表にある掲示板に飾らせていただくことにしました。本日3日、1日限りのお披露目となりますが、偶然通りすがりにこの実物を見た人には幸運が・・・・・訪れればいいな、と思います。イヒッ。

筆:あきつ

カテゴリー: 未分類

ミニ屏風をつくってみました あきつ雛 はコメントを受け付けていません

ホームページ2月のアクセス数

弥生、3月、新しい月が始まりました。僕は「弥生」というやわらかい音の響きが大好きです。穏やかに春を呼んでくれそうで。

今日のニュースで「大学生の就職活動が解禁」なんて話題がありました。・・・思い出されます。企業に履歴書を送るとき、一筆挨拶文を添えますよね?今まで「こんにちは~お元気ですか?」みたいな軽い文章でしか書いたことがなかったのに、いきなり「拝啓○○の候、貴社におかれましては・・・」ですもの、戸惑いましたね~。 今の学生さんも同じ苦労しているのかな。3月の季語でよく使われるのは、「早春」や「陽春」でしたっけ?日本語が美しい。ちなみに俳句などに使われる季語で、「山笑ふ」「鳥帰る」「北窓開く」「炬燵塞(こたつふさぎ)」なども3月を表すそうですよ。日本人の感性が面白い。冷え込んだ今日はまだまだコタツが手放せませんが、週末には一気に気温が高くなるようで、春の便りが楽しみです。

今の学生さんも同じ苦労しているのかな。3月の季語でよく使われるのは、「早春」や「陽春」でしたっけ?日本語が美しい。ちなみに俳句などに使われる季語で、「山笑ふ」「鳥帰る」「北窓開く」「炬燵塞(こたつふさぎ)」なども3月を表すそうですよ。日本人の感性が面白い。冷え込んだ今日はまだまだコタツが手放せませんが、週末には一気に気温が高くなるようで、春の便りが楽しみです。

前置きが長くなりました。春に浮かれてます(笑)。さて、当館のホームページについて、2月は1,314件のアクセスをいただきました。うぅん伸び悩み・・・(涙)。それでも嬉しい便りも届きました。ここ最近動きがないことを気にしつつ、少し寂しい思いもしていたのですが、久々に「ご意見・ご感想」を頂戴しました!しかも応援メッセージ的な!有り難いことでございます。休館中であってはなかなか見えにくい当館の活動内容ですが、皆さんの率直なご意見・ご感想をお待ちしておりますので、気軽にご投稿くださいね。(あ、できれば励みになるようなのを・・・(願))

お知らせしていますように、琵琶湖文化館の収蔵品を展示した展覧会「表現された神と仏」が安土城考古博物館で開催されています。ブログでもこの展覧会を盛り上げていければな、と思っておりますので、皆さまどうぞお付き合い下さい。

筆:あきつ

カテゴリー: アクセス数

ホームページ2月のアクセス数 はコメントを受け付けていません

展覧会 始まりました

27日(土)から始まりました「表現された神と仏」展。僕もじっとしていられなくて、初日に会場である安土城考古博物館に行ってまいりました。朝からたくさんの方が来場されているのを見てホッとひと安心。。。本当に有り難いことでございます。ゆっくり見ていって下さいね~。

27日(土)から始まりました「表現された神と仏」展。僕もじっとしていられなくて、初日に会場である安土城考古博物館に行ってまいりました。朝からたくさんの方が来場されているのを見てホッとひと安心。。。本当に有り難いことでございます。ゆっくり見ていって下さいね~。

先ず会場で皆さまをお迎えするのが、近江八幡市にある長命寺さまご所蔵の木造広目天立像です。こちらは文化館の開館当初(昭和36年)から当館に寄託されており、今回約半世紀ぶりに地元近江八幡市での里帰り展示となりました。

先ず会場で皆さまをお迎えするのが、近江八幡市にある長命寺さまご所蔵の木造広目天立像です。こちらは文化館の開館当初(昭和36年)から当館に寄託されており、今回約半世紀ぶりに地元近江八幡市での里帰り展示となりました。

広目天は西方にあって仏法を護る四天王の神さまのおひとり。一般的には左手に絵巻、右手に筆を持ち、足下に邪鬼を踏みつけている姿に表わされることが多いのですが、こちらの広目天さまは、左手にお経の巻子を持ち、右手は凛々しく振り上げておられます。 立ち姿の印象としては毘沙門天さまに近い?目鼻立ちは大きく憤怒の形相で僕たちを見据えておられますが、全体的に滑らかで「怖い」というより「にくめない愛嬌」をお持ちの神さまです。(素人:あきつ評)

立ち姿の印象としては毘沙門天さまに近い?目鼻立ちは大きく憤怒の形相で僕たちを見据えておられますが、全体的に滑らかで「怖い」というより「にくめない愛嬌」をお持ちの神さまです。(素人:あきつ評)

平安時代の彫刻でありながら保存状態も良い、ましてやこの大きさ・・・文化財王国滋賀ではいまだ未指定ですが、他県なら確実に指定文化財となっておられるのでは?と、若干身内贔屓な感想を持ってしまうくらいの逸品です。素人評ではありますが、一見の価値アリです!これは是非、会場でご自身の目で「じっくり」とご覧いただきたいと思っております。

この他にもまだまだたくさん見ドコロ感じドコロいっぱいの作品が、皆さんをお待ちしています。是非会場へ足をお運びくださいますよう、関係者一同心よりのお願い申し上げます。

筆:あきつ

カテゴリー: 展覧会

展覧会 始まりました はコメントを受け付けていません

展覧会準備の確認・梱包作業です

本日は、27日から始まる「表現された神と仏」展にむけて、輸送・展示に伴う作品の梱包作業が行われています。

先ずは展覧会会場である安土城考古博物館の学芸員さんと一緒に、作品の確認作業です。 貸す側、借りる側、両方の立ち合いのもとで作品1点1点を確認し、その状態を調書に控え写真に撮るなどします。

貸す側、借りる側、両方の立ち合いのもとで作品1点1点を確認し、その状態を調書に控え写真に撮るなどします。

屏風の確認では、絵のある本紙側(表)だけでなく、背(裏)ももちろんチェックします。皆さんには見えないトコロですが、輸送や展示作業の時に支障となる脆弱な部分がないか、キズはないか、細かくチェックします。こちらはマザーレイク滋賀応援基金で修理してましたので、「作品状態良好」ということで、無事点検を通過していきました。

掛軸などは、特に絵の具の状態や本紙の折れ皺、表装の状態など、細かく調書が取られていました。

一方、彫刻の梱包では、「この神像、小さい手の部分を別にもう一重養生しておこうか。」「養生してからお腹を晒(さらし)で固定して。」等々、作業上の注意点を声に出しながら慎重に作業が進められていました。チームワークの大切さがうかがえます。

ということで、すこ~し作業中のお仕事をのぞかせていただいただけですが、現場はその時出来るあらん限りの注意が尽くされており、緊迫感が漂ってました。そして「多くの人にいい作品をいい状態で見て貰いたい」という思いも一緒に梱包されていたと思います。

今回の展覧会では、48点の文化財が展示されます。会場の安土城考古博物館がある近江八幡市ゆかりの文化財も出展されています。日牟禮八幡宮さまの木造男神坐像や、長命寺さまの木造広目天立像は、制作年代も古く、平安時代の彫刻としてとても貴重です。これを機会に是非地元の文化財をじっくりとご観賞いただければと思います。

筆:あきつ

カテゴリー: 展覧会

展覧会準備の確認・梱包作業です はコメントを受け付けていません