9月です。実りの秋です。滋賀で生まれたお米「みずかがみ」新米出荷のニュースも聞こえてきました。炊きたての新米~、これが待ち遠しいのはやっぱり稲作民族だから?

9月です。実りの秋です。滋賀で生まれたお米「みずかがみ」新米出荷のニュースも聞こえてきました。炊きたての新米~、これが待ち遠しいのはやっぱり稲作民族だから?

でもでも、昨年の文化財講座「打出のコヅチ」第4回を受講された方ならご存知のはず。稲作文化という日本文化の表層をペロッとめくると、そこに現れるのはイモに代表される畑作文化、でしたよね。そして、それを象徴するのが、近江の奇祭、滋賀県日野町中山の芋競べ祭り(国指定重要無形民俗文化財)、でしたよね。この祭り、今年からは日程が9月の第1日曜日(今年は昨日3日)となったということで、ちょこっと見学に行ってきました。お天気にも恵まれて、「芋の子を洗うような」とまではいきませんでしたが、例年以上のお客さんに囲まれながら、本年もつつがなく執り行われましたョ。

午後1時からの三々九度の行事を終え、熊野神社を出発した氏子の一行は、イモの飾りつけをした竹棹を担いで集落の中を練り歩き、祭場である野上山を目指します。一面に石を敷き詰めた山上の祭場で、神へのお供え、相撲などの神事を済ませると、いよいよ東谷と西谷でのイモの長さの競い合い。一度では決着がつかず、何度も何度も測り直しが行われ、ようやく午後4時前に、西谷の勝ちと決まり、今年も雨が少なく豊作だということになりました(ホッ)。

午後1時からの三々九度の行事を終え、熊野神社を出発した氏子の一行は、イモの飾りつけをした竹棹を担いで集落の中を練り歩き、祭場である野上山を目指します。一面に石を敷き詰めた山上の祭場で、神へのお供え、相撲などの神事を済ませると、いよいよ東谷と西谷でのイモの長さの競い合い。一度では決着がつかず、何度も何度も測り直しが行われ、ようやく午後4時前に、西谷の勝ちと決まり、今年も雨が少なく豊作だということになりました(ホッ)。

850年以上もの長い歴史を持つというこの祭り。見ていると、この地域も例外なく少子高齢化の影響を受けて、祭りを構成する要素が少しずつ変化しているようです。それでも、なんとか伝統の祭りを続けて行こうとされている地域の方々の熱い思いに触れ、イモだけでない、とても大きな収穫があったような気がします。。。

そしてまた別の、思いもかけない収穫もありました!それは、この祭りの始まりについてです。言い伝えによると、むかし、ダダボシという大男が琵琶湖を掘って土を運んでいたときに、この中山のあたりで、ズイキ(イモの茎)でできていた天秤棒が折れたので、代わりを探させたところ、村の人々が一生懸命になってズイキの長さを競い始めたのが始まりだということ。ダダボシって、もしかして!?8月10日のブログでご紹介したダイダラ坊のこと?こんなところにまで足跡を残していたなんて!もう、本当にびっくり仰天です!

というわけで、奇祭に釘づけとなり、伝説に驚かされるという、ワンダーランド近江を満喫する秋の一日でした。みなさまも機会があれば、ぜひ一度ご覧になってくださいね!

と、そんなタイミングに、世間で盛り上がっていたのが、NHK大河ドラマ「おんな城主 直虎」。主人公直虎の幼なじみで、時には敵になり味方になり直虎を陰で支えた小野政次が、壮絶な最期を遂げる回の放送でした。政次を演じた俳優高橋一生さんの演技力にも注目が集まり、「政次ロス」の人が増えるなど、インターネットでも連日話題となっていたましたね。

と、そんなタイミングに、世間で盛り上がっていたのが、NHK大河ドラマ「おんな城主 直虎」。主人公直虎の幼なじみで、時には敵になり味方になり直虎を陰で支えた小野政次が、壮絶な最期を遂げる回の放送でした。政次を演じた俳優高橋一生さんの演技力にも注目が集まり、「政次ロス」の人が増えるなど、インターネットでも連日話題となっていたましたね。

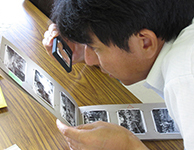

年代物の写真を前に、途方に暮れていた私たちですが、そこへ現れた救世主がこの方:今回の講座の講師先生でいらっしゃいます、滋賀県教委文化財保護課(民俗担当)の矢田直樹さんです。急遽こちらがお願いしたヘルプ!の要請を、快く引き受け下さった矢田さんは、お宝写真を眺めて、「おぉ~なるほど」「すごくいいですね」を連発!当時の様子にコーフンしながら、それはもう楽しそうに僕たちに詳しく説明して下さいました。

年代物の写真を前に、途方に暮れていた私たちですが、そこへ現れた救世主がこの方:今回の講座の講師先生でいらっしゃいます、滋賀県教委文化財保護課(民俗担当)の矢田直樹さんです。急遽こちらがお願いしたヘルプ!の要請を、快く引き受け下さった矢田さんは、お宝写真を眺めて、「おぉ~なるほど」「すごくいいですね」を連発!当時の様子にコーフンしながら、それはもう楽しそうに僕たちに詳しく説明して下さいました。 だから僕のテンションも上がっているわけです↑↑。

だから僕のテンションも上がっているわけです↑↑。 そこで気付いたコト・・・武将の肖像画には、体型・体格を想像させる「立ち姿」が残されていない?!戦や合戦の場面では、ガッチガチの甲冑姿ですもの、体型まで分かりませんよね。それが狙いだったのか、流行だったのか、座り姿の肖像が定番であるように思います。聞くところによると、エライ武将さまは神様・仏様と同じとされ、その威光により念珠や袈裟を掛けていらっしゃることもあるとかなんとか・・・そんな偉大な方に何時間も立ってていただくことはできませんよね?とにかく「戦国時代の武将の肖像画には立ち姿がない」というのが、『あきつ妄想研究所』の見方です。。。

そこで気付いたコト・・・武将の肖像画には、体型・体格を想像させる「立ち姿」が残されていない?!戦や合戦の場面では、ガッチガチの甲冑姿ですもの、体型まで分かりませんよね。それが狙いだったのか、流行だったのか、座り姿の肖像が定番であるように思います。聞くところによると、エライ武将さまは神様・仏様と同じとされ、その威光により念珠や袈裟を掛けていらっしゃることもあるとかなんとか・・・そんな偉大な方に何時間も立ってていただくことはできませんよね?とにかく「戦国時代の武将の肖像画には立ち姿がない」というのが、『あきつ妄想研究所』の見方です。。。

インターネットで検索をし、アタリを付けたのは、長浜市にある「孤蓬庵」さん。こちらは、小堀遠州(1579-1647)の菩提を弔うため、江戸時代前期に開山した臨済宗大徳寺派のお寺で、遠州が京都大徳寺に建立した孤篷庵にちなんで、近江孤篷庵とよばれています。昭和34年4月には、庭園の石組み等が江戸当初の遠州流庭園の基本的な条件を遺しているということで、滋賀県史跡名勝にも指定されました。

インターネットで検索をし、アタリを付けたのは、長浜市にある「孤蓬庵」さん。こちらは、小堀遠州(1579-1647)の菩提を弔うため、江戸時代前期に開山した臨済宗大徳寺派のお寺で、遠州が京都大徳寺に建立した孤篷庵にちなんで、近江孤篷庵とよばれています。昭和34年4月には、庭園の石組み等が江戸当初の遠州流庭園の基本的な条件を遺しているということで、滋賀県史跡名勝にも指定されました。 っと、ここで今回のミッションを思い出せ!・・・お目当ての石はいづこに???あった!ありました!本堂の南西側、イブキリンドウの群生が広がるその奥に、石組みが確かに!!あぁなんだろう。アイドルの追っかけをして現地でご対面しちゃった気分(笑)。テンション上がります~!

っと、ここで今回のミッションを思い出せ!・・・お目当ての石はいづこに???あった!ありました!本堂の南西側、イブキリンドウの群生が広がるその奥に、石組みが確かに!!あぁなんだろう。アイドルの追っかけをして現地でご対面しちゃった気分(笑)。テンション上がります~! 北東面の池泉回遊庭園→)

北東面の池泉回遊庭園→)

この写真を見て、どこの何かわかる人?!!

この写真を見て、どこの何かわかる人?!! とりあえず気になってしまったのだからショウガナイ(笑)。行動あるのみ!です。

とりあえず気になってしまったのだからショウガナイ(笑)。行動あるのみ!です。 みなさま、ここ最近「源信」というお名前をよく見かけませんか?「源信」とは恵心僧都・源信のことで、平安時代に比叡山横川にいた天台宗のお坊さんです。彼が「往生要集」に説いた死後の世界である六道は、「六道絵」としても描かれ、私たちが想像する”地獄”という世界を確立しました。また、紫式部の『源氏物語』や芥川龍之介の『地獄変』に出てくる“横川の僧都”は、どちらもこの源信がモデルではないかと言われていますが、いつの時代にも影響を与えたお坊さんなのです。

みなさま、ここ最近「源信」というお名前をよく見かけませんか?「源信」とは恵心僧都・源信のことで、平安時代に比叡山横川にいた天台宗のお坊さんです。彼が「往生要集」に説いた死後の世界である六道は、「六道絵」としても描かれ、私たちが想像する”地獄”という世界を確立しました。また、紫式部の『源氏物語』や芥川龍之介の『地獄変』に出てくる“横川の僧都”は、どちらもこの源信がモデルではないかと言われていますが、いつの時代にも影響を与えたお坊さんなのです。 梅雨の真っただ中なのですが、地球温暖化の影響なのでしょうか?以前のようにしとしととした長雨ということは少なくなり、まるで熱帯地方の雨季のよう。晴れていたかと思えば、急変して激しい雷雨ということもしばしば。。。今日は今のところ曇り空ですが、いったいどうなるのでしょうか?天気予報もコロコロ変わり、予測のつかない毎日です。

梅雨の真っただ中なのですが、地球温暖化の影響なのでしょうか?以前のようにしとしととした長雨ということは少なくなり、まるで熱帯地方の雨季のよう。晴れていたかと思えば、急変して激しい雷雨ということもしばしば。。。今日は今のところ曇り空ですが、いったいどうなるのでしょうか?天気予報もコロコロ変わり、予測のつかない毎日です。 さ~て、いよいよ7月に入りました。そろそろ夏休みのお出かけの計画も立てなければいけませんよね?文化館の収蔵品たちの中にも、この夏、滋賀を離れて、奈良や東京などあちこちの会場へおでかけするものがありますので、是非チェックしてみて下さい。(詳しくは「

さ~て、いよいよ7月に入りました。そろそろ夏休みのお出かけの計画も立てなければいけませんよね?文化館の収蔵品たちの中にも、この夏、滋賀を離れて、奈良や東京などあちこちの会場へおでかけするものがありますので、是非チェックしてみて下さい。(詳しくは「

コチラの写真。はじめて見たとき「県庁が写っているけれど、どこの辺から撮影したものだろう?」と思っておりました。ですが、よ~~く目を凝らして見ると小さく”小舟入の常夜燈”が写っております。え?見えません?では、拡大してみますね。ほら、この通り!

コチラの写真。はじめて見たとき「県庁が写っているけれど、どこの辺から撮影したものだろう?」と思っておりました。ですが、よ~~く目を凝らして見ると小さく”小舟入の常夜燈”が写っております。え?見えません?では、拡大してみますね。ほら、この通り! 江戸時代に小舟入(今の大津市中央4丁目)では石場と並び、草津・矢橋へ渡し舟を出していたそうです。“石場の常夜燈”は現在、文化館とびわ湖ホールの間にあるなぎさ公園の一角にあり(詳しくは

江戸時代に小舟入(今の大津市中央4丁目)では石場と並び、草津・矢橋へ渡し舟を出していたそうです。“石場の常夜燈”は現在、文化館とびわ湖ホールの間にあるなぎさ公園の一角にあり(詳しくは 60年近くたった現在、湖岸沿いの歩道を歩きながら、南側を見ると、同じ場所とは思えないくらいに変わっています。様変わりした街の中に、200年たっても変わらない“常夜燈”があるのがとても不思議な感じがいたします。そして同時に古い写真に写っている今現在もあるものを見つけるとワクワクします。。。みなさまも懐かしい写真を片手にブラリと外に出てみてはいかがでしょうか?

60年近くたった現在、湖岸沿いの歩道を歩きながら、南側を見ると、同じ場所とは思えないくらいに変わっています。様変わりした街の中に、200年たっても変わらない“常夜燈”があるのがとても不思議な感じがいたします。そして同時に古い写真に写っている今現在もあるものを見つけるとワクワクします。。。みなさまも懐かしい写真を片手にブラリと外に出てみてはいかがでしょうか?

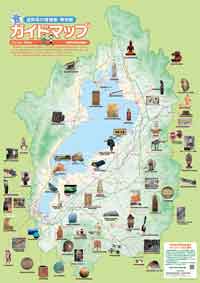

博物館だけでなく、自治体と地域で盛り上げていく連携の「うまさ」は、見習うべきところも多く、「さすが長浜市さん」と思いながら、帰途に着いたのは僕だけではないハズ・・・です。地域から県全体へ、盛り上がる滋賀県であればいいな、と思います。

博物館だけでなく、自治体と地域で盛り上げていく連携の「うまさ」は、見習うべきところも多く、「さすが長浜市さん」と思いながら、帰途に着いたのは僕だけではないハズ・・・です。地域から県全体へ、盛り上がる滋賀県であればいいな、と思います。

当館の館蔵品「蟇図」です。咄嗟に僕の頭に浮かんだのはこの蟇ガエルです。この作品は、明治時代末から昭和20年代にかけて活躍した長浜出身の画家・清水節堂が描いたもの。筋骨隆々のガマガエル・・・どうですか、このリアル・・・。他に清水節堂が描いた作品では、米原市の徳源院所蔵の「幽霊図」が有名ですが、女性のオバケ(幽霊)が斬新な構図で描かれていて、それこそ夢に出てきそうなリアルさです。

当館の館蔵品「蟇図」です。咄嗟に僕の頭に浮かんだのはこの蟇ガエルです。この作品は、明治時代末から昭和20年代にかけて活躍した長浜出身の画家・清水節堂が描いたもの。筋骨隆々のガマガエル・・・どうですか、このリアル・・・。他に清水節堂が描いた作品では、米原市の徳源院所蔵の「幽霊図」が有名ですが、女性のオバケ(幽霊)が斬新な構図で描かれていて、それこそ夢に出てきそうなリアルさです。 毎月ごとのアクセス数は、このブログでも報告していますが、年間合計にすると、結果がその成果として見えてくるから不思議です。ちょっと見方を変えるだけで新たな発見が・・・!そんな見方も出来るものだと、これからも滋賀の文化財に興味を持っていただいけるよう、情報発信を続けていきたいと思います。

毎月ごとのアクセス数は、このブログでも報告していますが、年間合計にすると、結果がその成果として見えてくるから不思議です。ちょっと見方を変えるだけで新たな発見が・・・!そんな見方も出来るものだと、これからも滋賀の文化財に興味を持っていただいけるよう、情報発信を続けていきたいと思います。

当館の「寿字群仙図」は、全体的に赤を基調に描かれ、「寿」の文字を画の中央に大きく配し、字の中に多くの仙人たちが生き生きと描かれている掛軸です(作者不詳)。「寿」「不老不死の仙人」「赤色」という「ハレ」の文化を体現した目出度さもあり、文化館では年明け、新年を寿ぐテーマ展などで展示をしていました。

当館の「寿字群仙図」は、全体的に赤を基調に描かれ、「寿」の文字を画の中央に大きく配し、字の中に多くの仙人たちが生き生きと描かれている掛軸です(作者不詳)。「寿」「不老不死の仙人」「赤色」という「ハレ」の文化を体現した目出度さもあり、文化館では年明け、新年を寿ぐテーマ展などで展示をしていました。 当時、学芸員さんが展覧会開催を告知する記者発表資料として、目出度さが「これでもか!」とわかるくらいの派手な写真を・・・ということで(笑)選ばれた写真が、この「寿字群仙図」でした。展示室に入ってすぐに目に飛び込んでくる鮮やかな朱色の大幅を、僕もよく覚えています。

当時、学芸員さんが展覧会開催を告知する記者発表資料として、目出度さが「これでもか!」とわかるくらいの派手な写真を・・・ということで(笑)選ばれた写真が、この「寿字群仙図」でした。展示室に入ってすぐに目に飛び込んでくる鮮やかな朱色の大幅を、僕もよく覚えています。 現在休館中の当館では、皆さまに実物をご覧いただく機会がなかなか無いのが心苦しいところ。ですが、『新しい美術館の素晴らしい開館を御祈念申し上げます』と結んでいただいた今回のお問い合わせのように、次につながる「ご縁」を大切にしたいと思っております。

現在休館中の当館では、皆さまに実物をご覧いただく機会がなかなか無いのが心苦しいところ。ですが、『新しい美術館の素晴らしい開館を御祈念申し上げます』と結んでいただいた今回のお問い合わせのように、次につながる「ご縁」を大切にしたいと思っております。