現在、滋賀県立近代美術館で開催されている「つながる美・引き継ぐ心-琵琶湖文化館の足跡と新たな美術館-」展。みなさま、この展覧会の第3章「つながる」に出陳されている不動明王さまを、もうご覧いただけましたか?

このお不動さまは、近江八幡市の伊崎寺さまのご所蔵で、平成18年に国の重要文化財の指定を受けた際に、琵琶湖文化館で展示をさせていただくこととなり、その時のご縁で今回出陳されています。(現在は、この不動明王さまは比叡山国宝殿で管理されています。)

先日、お不動さまを寺の本堂から琵琶湖文化館へ搬入した時の、懐かしい写真を見つけましたので、 今日は是非、皆さんに当時の職員さんたちの武勇伝(?!)を紹介させていただきたく。。。

今日は是非、皆さんに当時の職員さんたちの武勇伝(?!)を紹介させていただきたく。。。

平成18年3月25日、琵琶湖文化館から学芸員さんとこの日出勤していた男衆(事務方・警備員)含む6名、滋賀県教委文化財保護課から2名、長浜市の学芸員さん1名の応援をいただき、総勢9名の強者たちが、近江八幡市の湖岸にある「伊崎の竿とび」で有名な伊崎寺のお山へ向かいました。これだけの人数で出陣?!した理由は、不動明王坐像とその光背、附の二童子像を、梱包の専門業者にお願いするでなく、自分たちでほとけさまを山から下ろし、公用車で運ぶという重大な使命があったからです。

朝一に文化館を出発、お寺さまに着くと、先ずは堂内でほとけさまの状態確認。それから梱包、輸送、文化館に搬入・・・と、お戻りはお昼をまわってました。

この日、文化館でお留守番をしていた僕が、よ~く覚えていることがあります。それは無事にお不動さまが文化館に到着され、ほっとした時の皆さんの会話です。

学芸員ではないものの、力自慢としてこの日応援に駆り出された職員さんたち。大仕事に緊張されていたのでしょうね。高揚感というか、達成感というか、皆さん一様にテンション高めでした(笑)。「普段慣れていないので、梱包資材を運ぶだけでも手が震えたわ。」「ベテラン学芸員さんの指導があったからこそ(言われるとおりに)うまく運べて良かった。」「足元がズルッといきそうだった時、後ろから支えて貰って本当に良かったわ。助かった有り難う。」など、顔を紅潮させて話しておられたこと、僕はよ~く覚えています。あ~僕も行きたかったな、と(笑)。

もちろん文化財を扱われるのは専門知識と技術をお持ちの学芸員さんです。この時も何でもない顔をして、笑って話を聞いておられました。でも、事務方が必要とされてお手伝いに駆り出されるということは、それだけ信頼されているということです。時にはこうして助け合い協力させてもらうことで、展覧会が学芸員さんだけのものではなくなる・・・それが万年お留守番の僕にとっても、とても嬉しい出来事だったのです。このアットホームな感じ(?)が、琵琶湖文化館ならではのエピソードだと思います。

さて、今回の展覧会でそんな懐かしい思い出の「ご縁」をいただきましたので、この時行きそびれた僕は、皆さんが行かれた道を、いざ伊崎寺へ、行ってみる決心をいたしました! 今でこそ参道には砂利が敷かれてとても歩きやすいですが、当時は石がゴロゴロしていてとても歩きにくかったと聞いています。・・・そうかぁこの道をお不動さまを背負ってボチボチ下ったか・・・この辺かな?ズルっといったの(笑)・・・頭の中では当時の会話が思い出されてとても楽しい道行。駐車場から15分ほどで本堂に着くと、琵琶湖から吹く風の音がなんとも心地く、そこはまさしく癒しのパワースポットでした。

今でこそ参道には砂利が敷かれてとても歩きやすいですが、当時は石がゴロゴロしていてとても歩きにくかったと聞いています。・・・そうかぁこの道をお不動さまを背負ってボチボチ下ったか・・・この辺かな?ズルっといったの(笑)・・・頭の中では当時の会話が思い出されてとても楽しい道行。駐車場から15分ほどで本堂に着くと、琵琶湖から吹く風の音がなんとも心地く、そこはまさしく癒しのパワースポットでした。

来れて良かった~!っと、大満足の帰り道、「あ、駐車場が見えた」と油断したところで、僕の足は「ズルっ」と・・・コケてませんよ?!そこは踏ん張りましたよ?!!・・・きっと僕は間違いなく、文化館ファミリー・・・と、再確認した帰り道なのでした~~ イヒッ!!

筆:あきつ

早いもので11月も、もう半分が過ぎてしまいました。文化館の周りの木々もすっかり秋色。毎朝通勤途中に落ち葉を踏みふみ、「秋」の深まりを感じている今日この頃でございます。

早いもので11月も、もう半分が過ぎてしまいました。文化館の周りの木々もすっかり秋色。毎朝通勤途中に落ち葉を踏みふみ、「秋」の深まりを感じている今日この頃でございます。 ハッキリくっきり見えるので、とてもテンションが上がるのです(笑)。

ハッキリくっきり見えるので、とてもテンションが上がるのです(笑)。

すでに前期をご覧になった方もぜひもう一度、さらに一段と深まった展示をご覧くださいませ。

すでに前期をご覧になった方もぜひもう一度、さらに一段と深まった展示をご覧くださいませ。

いざお預かりしている3つの仮面【能面:痩男(やせおとこ)・大癋見(おおべしみ)、狂言面:祖父(おおじ)】を並べると、地元の皆さんが興味深そうに覗きに来られます。「祭礼の仮面は毎年見ているけれど、他にもあるとは知らなかったわ」「どれくらい古いのかしら」(:江戸時代です)「これらも指定品になってほしいな」など、私たちもさまざまなお声を聞かせていただく機会となりました。

いざお預かりしている3つの仮面【能面:痩男(やせおとこ)・大癋見(おおべしみ)、狂言面:祖父(おおじ)】を並べると、地元の皆さんが興味深そうに覗きに来られます。「祭礼の仮面は毎年見ているけれど、他にもあるとは知らなかったわ」「どれくらい古いのかしら」(:江戸時代です)「これらも指定品になってほしいな」など、私たちもさまざまなお声を聞かせていただく機会となりました。

【第1章】守る:琵琶湖文化館が社寺さまからお預かりし、大切に守り伝えてきた滋賀の名宝を紹介(彫刻・絵画・工芸・書跡・典籍など様々なジャンルをお守りしています。)

【第1章】守る:琵琶湖文化館が社寺さまからお預かりし、大切に守り伝えてきた滋賀の名宝を紹介(彫刻・絵画・工芸・書跡・典籍など様々なジャンルをお守りしています。)

【第4章】きわめる:琵琶湖文化館が関わって調査した文化財や、調査がきっかけとなって新たに発見された文化財を展示(調査・研究の成果を文化財修理や復元に活かす試みを行ってきました。)

【第4章】きわめる:琵琶湖文化館が関わって調査した文化財や、調査がきっかけとなって新たに発見された文化財を展示(調査・研究の成果を文化財修理や復元に活かす試みを行ってきました。)

時に見出されてきた滋賀の仏教美術・神道美術の名宝の数々と、琵琶湖文化館と近代美術館の収蔵品に共通する近江ゆかりの画人たちの作品(近世絵画)が出陳されます。

時に見出されてきた滋賀の仏教美術・神道美術の名宝の数々と、琵琶湖文化館と近代美術館の収蔵品に共通する近江ゆかりの画人たちの作品(近世絵画)が出陳されます。 いつもの湖岸に、見慣れないピンク色の5cmくらいの物体が貼り付いているではありませんか!しかも蛍光色の!「何だアレ?」と思ってよ~く見てみると、1つじゃない!そこここに、いくつもの蛍光ピンクのかたまりがあるのです!

いつもの湖岸に、見慣れないピンク色の5cmくらいの物体が貼り付いているではありませんか!しかも蛍光色の!「何だアレ?」と思ってよ~く見てみると、1つじゃない!そこここに、いくつもの蛍光ピンクのかたまりがあるのです! 直径4、5㎝位あったでしょうか。まさしくエスカルゴです。ジャンボタニシは食用として輸入されたものが、逃げ出したりしてその存在が確認されているそうで、近年、琵琶湖の南湖でも繁殖が拡大していると言っておられました。確かに去年まではこんな蛍光ピンク、見たことなかった。。。

直径4、5㎝位あったでしょうか。まさしくエスカルゴです。ジャンボタニシは食用として輸入されたものが、逃げ出したりしてその存在が確認されているそうで、近年、琵琶湖の南湖でも繁殖が拡大していると言っておられました。確かに去年まではこんな蛍光ピンク、見たことなかった。。。 県の方に改めて聞くと、卵は水没すると孵化できなくなるので、水中に落とすだけで駆除できるとのこと・・・琵琶湖のためなら仕方ありません。。。いざ、長い棒を用意して、湖岸についたピンクのかたまりを、ひと~つひとつ・・・こそぎ落とすのはちょっと大変でしたが、朝から頑張ってみた次第です。

県の方に改めて聞くと、卵は水没すると孵化できなくなるので、水中に落とすだけで駆除できるとのこと・・・琵琶湖のためなら仕方ありません。。。いざ、長い棒を用意して、湖岸についたピンクのかたまりを、ひと~つひとつ・・・こそぎ落とすのはちょっと大変でしたが、朝から頑張ってみた次第です。 その雄姿を興味深そうに眺める一般の方たちの姿も・・・。わかります、どんどんキレイになっていくのを見ていると、なんだか嬉しくなりますよね。

その雄姿を興味深そうに眺める一般の方たちの姿も・・・。わかります、どんどんキレイになっていくのを見ていると、なんだか嬉しくなりますよね。

比較的小さなお像ですが、実はコレ、皆さんもよくご存知の有名な方です。なかなかレアなショットだと思うのですが・・・(どの辺が?)背面からのチラ見せ具合が・・・(もう少し撮影のウデを上げて?!)。・・・お顔は展示会場でじっくりとご覧くださいネ。

比較的小さなお像ですが、実はコレ、皆さんもよくご存知の有名な方です。なかなかレアなショットだと思うのですが・・・(どの辺が?)背面からのチラ見せ具合が・・・(もう少し撮影のウデを上げて?!)。・・・お顔は展示会場でじっくりとご覧くださいネ。 寂室元光さまの坐像でございます。こちらは東近江市の永源寺さまご所蔵の寂室和尚坐像(重要文化財)の模造なのですが、修理の際に明らかになった原本と同じ素材、技法、構造で作られたとても貴重な資料です(

寂室元光さまの坐像でございます。こちらは東近江市の永源寺さまご所蔵の寂室和尚坐像(重要文化財)の模造なのですが、修理の際に明らかになった原本と同じ素材、技法、構造で作られたとても貴重な資料です( ご本体は優しいまなこにすずしいお顔でちょこんと座っておられますが、塑像で作られているため、見た目以上に重く、運ぶ際には「ふむッ!!」っといつも以上に気合を入れなければなりません。大人4人がかり、チームワークの成せる技に感動すら覚えます。見ていても安心です!

ご本体は優しいまなこにすずしいお顔でちょこんと座っておられますが、塑像で作られているため、見た目以上に重く、運ぶ際には「ふむッ!!」っといつも以上に気合を入れなければなりません。大人4人がかり、チームワークの成せる技に感動すら覚えます。見ていても安心です! 学芸員さんに伝えに行くコトを最大の使命として(?)、影ながら応援したいと思います。イヒッ。

学芸員さんに伝えに行くコトを最大の使命として(?)、影ながら応援したいと思います。イヒッ。

文化館からは国宝・重要文化財を含む59件(96点)の文化財が、また県内社寺さまからお借りする宝物なども含め、総計75件(115点)の名宝が、一堂に展示されます。県内でこれだけの展覧会が開催されるのは久方ぶりのことではないでしょうか。みなさん楽しみですね。

文化館からは国宝・重要文化財を含む59件(96点)の文化財が、また県内社寺さまからお借りする宝物なども含め、総計75件(115点)の名宝が、一堂に展示されます。県内でこれだけの展覧会が開催されるのは久方ぶりのことではないでしょうか。みなさん楽しみですね。

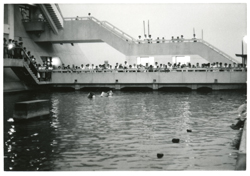

コチラのお写真、文化館の正面入口付近、大勢の人だかりが中池に注目しています。階段の上から眺める人々の姿が写っています。何を見ていらっしゃるのですかね?記録によると、昭和36年7月20日の出来事です。昭和36年といえば、文化館が開館した年です。

コチラのお写真、文化館の正面入口付近、大勢の人だかりが中池に注目しています。階段の上から眺める人々の姿が写っています。何を見ていらっしゃるのですかね?記録によると、昭和36年7月20日の出来事です。昭和36年といえば、文化館が開館した年です。 ・・・今となっては一体何を捕っておられたのか(笑)、そちらの方が気になります。。。

・・・今となっては一体何を捕っておられたのか(笑)、そちらの方が気になります。。。 その時は、かろうじて元気に残っていた株を植えなおし、見事復活させたと聞きました。烏丸半島のハスも力強く逞しく、また涼しげな美しい花を咲かせて欲しいものです。

その時は、かろうじて元気に残っていた株を植えなおし、見事復活させたと聞きました。烏丸半島のハスも力強く逞しく、また涼しげな美しい花を咲かせて欲しいものです。

現在活躍の場は、このホームページに限定されていますが、近ごろのあきつ君は「なりきり」度合いに拍車がかかり、時には閻魔さまや神さま仏さま、風神雷神なんてのもありました。木製の神像をイメージして変身した時に「これは土偶かッ?!」と、厳しいお言葉を頂戴したりもしましたが・・・今の作り手のマイブームは、いろんな場面での「コラボ」企画です。。。おかげさまで今では300パターンくらいにまで成長いたしました!(一体何自慢?(笑))これもひとえに皆さまに育てていただいたおかげです~。。。

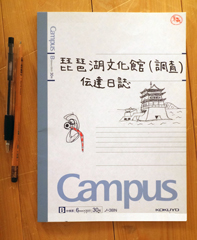

現在活躍の場は、このホームページに限定されていますが、近ごろのあきつ君は「なりきり」度合いに拍車がかかり、時には閻魔さまや神さま仏さま、風神雷神なんてのもありました。木製の神像をイメージして変身した時に「これは土偶かッ?!」と、厳しいお言葉を頂戴したりもしましたが・・・今の作り手のマイブームは、いろんな場面での「コラボ」企画です。。。おかげさまで今では300パターンくらいにまで成長いたしました!(一体何自慢?(笑))これもひとえに皆さまに育てていただいたおかげです~。。。 聞くところによると、この日誌にはその日何をしたのか、どこまで作業が進んだのか、次はどこからか、作業する人が代わっても分かるようにと、自分たちで考えて書き始めて下さったとのことです。毎回同じ方に来ていただけるわけではないので、非常に有り難い伝達日誌です。

聞くところによると、この日誌にはその日何をしたのか、どこまで作業が進んだのか、次はどこからか、作業する人が代わっても分かるようにと、自分たちで考えて書き始めて下さったとのことです。毎回同じ方に来ていただけるわけではないので、非常に有り難い伝達日誌です。

梅雨が明けて土用に入ると、さすがに暑さも増してきましたね。一昨日、7月30日は土用の丑の日。最近はウナギが絶滅の危機に瀕しているため、ナマズの蒲焼が登場する時代になりましたが、皆さまの食卓にはどんなものが並びましたでしょうか?

梅雨が明けて土用に入ると、さすがに暑さも増してきましたね。一昨日、7月30日は土用の丑の日。最近はウナギが絶滅の危機に瀕しているため、ナマズの蒲焼が登場する時代になりましたが、皆さまの食卓にはどんなものが並びましたでしょうか? 時々、「文化館って何してるの?」というお声もいただきます。休館中で皆さまには少し見えにくいところがあるかも知れませんが、これからもさまざまな機会を通じて、文化館の活動をどんどん発信していきたいと思っています。まずは、8月も、ホームページを、み・て・ね!!

時々、「文化館って何してるの?」というお声もいただきます。休館中で皆さまには少し見えにくいところがあるかも知れませんが、これからもさまざまな機会を通じて、文化館の活動をどんどん発信していきたいと思っています。まずは、8月も、ホームページを、み・て・ね!! 来てしましました。いつもより少ないですが届いてしまいました。夏の使者:水草:藻のご到着です。来ちゃったものは仕方アリマセン!環境美化に努めさせていただきます!!

来てしましました。いつもより少ないですが届いてしまいました。夏の使者:水草:藻のご到着です。来ちゃったものは仕方アリマセン!環境美化に努めさせていただきます!!

と銘打たれたビアガーデンが10月16日までなぎさ公園にオープンしました。湖岸の夕陽を眺めながらビールとバーベキューが楽しめるという、なんとも贅沢な空間が・・・水曜から金曜は午後5時半から、土日祝は午前11時半から営業だそうです。仕事を終えて館を出た時、どうりでイイ匂いがするはずです(笑)。皆さん夏を満喫ですね~!

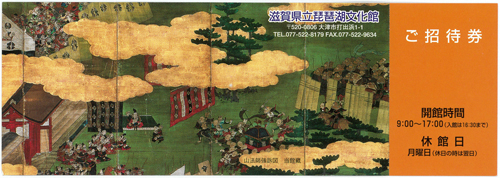

と銘打たれたビアガーデンが10月16日までなぎさ公園にオープンしました。湖岸の夕陽を眺めながらビールとバーベキューが楽しめるという、なんとも贅沢な空間が・・・水曜から金曜は午後5時半から、土日祝は午前11時半から営業だそうです。仕事を終えて館を出た時、どうりでイイ匂いがするはずです(笑)。皆さん夏を満喫ですね~! 山法師とは武装した比叡山の僧侶のことであり、強訴とは時の朝廷に対して、徒党を組んで無理やり訴えを通すこと。よく見ると頭を丸めたお坊さんが神輿(みこし)を担いで攻め入るところが描かれています。これ、現代の感覚で言うと少し違和感・・・神輿は神社のお祭りで見る・・・それをお寺のお坊さん集団が担ぐ・・・やっぱり違和感。そう、このアタリが神仏習合なのですよ。

山法師とは武装した比叡山の僧侶のことであり、強訴とは時の朝廷に対して、徒党を組んで無理やり訴えを通すこと。よく見ると頭を丸めたお坊さんが神輿(みこし)を担いで攻め入るところが描かれています。これ、現代の感覚で言うと少し違和感・・・神輿は神社のお祭りで見る・・・それをお寺のお坊さん集団が担ぐ・・・やっぱり違和感。そう、このアタリが神仏習合なのですよ。

当日は、2台のトラックと梱包・輸送のための作業員が6名、文化館から学芸員が2人、また、滋賀県からは文化財保護課と新生美術館整備室の職員さんが立ち合われるという、総勢10名での大引っ越しとなりました。

当日は、2台のトラックと梱包・輸送のための作業員が6名、文化館から学芸員が2人、また、滋賀県からは文化財保護課と新生美術館整備室の職員さんが立ち合われるという、総勢10名での大引っ越しとなりました。

「そうではないのですが・・・」と答えることも、いつものコトなのではありますが、閉ざされていた扉から新しい風が入るのも、なかなかにワクワクするものでございます。。。

「そうではないのですが・・・」と答えることも、いつものコトなのではありますが、閉ざされていた扉から新しい風が入るのも、なかなかにワクワクするものでございます。。。

梅雨の合間に届く日差しが、とーーーっても容赦のない季節になってきました。当たり前に気温30度を超える今日この頃デス。文化館から眺める景色もすっかり「夏色」になってまいりました。

梅雨の合間に届く日差しが、とーーーっても容赦のない季節になってきました。当たり前に気温30度を超える今日この頃デス。文化館から眺める景色もすっかり「夏色」になってまいりました。 文化館5階の展望閣にある双眼鏡で見てみても、やっぱり見当たりません。(この双眼鏡、懐かしく思われる方もいらっしゃるかも?100円を入れると今でも現役で絶景の琵琶湖ビューが楽しめるのデスヨ。)

文化館5階の展望閣にある双眼鏡で見てみても、やっぱり見当たりません。(この双眼鏡、懐かしく思われる方もいらっしゃるかも?100円を入れると今でも現役で絶景の琵琶湖ビューが楽しめるのデスヨ。) 体が黒くて頭のところが白いあのコですね?確かに文化館周辺でもたくさん見ましたし、季節的にも長いこと滞在されていた感はありますが・・・もしかして食べ尽くしちゃったとか?!

体が黒くて頭のところが白いあのコですね?確かに文化館周辺でもたくさん見ましたし、季節的にも長いこと滞在されていた感はありますが・・・もしかして食べ尽くしちゃったとか?!