さて、そろそろガラス乾板の整理も佳境です。ほんとはブログを書く時間も惜しいほどの佳境です(笑)。挑んでいるのは、とあるご縁で文化館にある「年代物」のガラス乾板です。

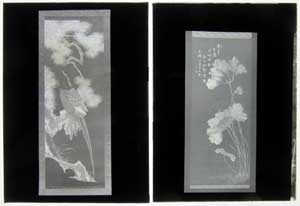

これがまた貴重なガラス乾板で、撮影された時期は不明ですが、個々の乾板には「昭一〇.七.七日写」などの日付が記されており、ということは本体の撮影はおそらく。。。そのガラス乾板に写っているは、県内の国宝や重要文化財などの指定文化財です。僕たちは「仏像ワンダーランド」への扉を開けてしまったようです。。。ようこそお越いでヤス(笑笑)。

これらのガラス乾板、大切に個別包装されており、「○○神社 □□立像 蒲生町」など、先輩学芸員さんと思われる誰かが、一度整理をして下さった跡がありました。しかもほとけさまの種類ごとに箱で分類されています。ナイスです先輩!・・・しかしここで気付くべきでした。町名が平成の大合併、市町村合併する前の表記であることに!しかもガラス乾板本体に記載されているのは、モチロンそれ以前、昭和初期の郡および町名!・・・あぁ、もはや既に記憶に薄い・・・「キタ!愛知郡!」「懐かし!伊香郡!」。現代っ子の僕たち?は、神社やお寺さんの現住所を調べるのにも一苦労することとなりました。

これらのガラス乾板、大切に個別包装されており、「○○神社 □□立像 蒲生町」など、先輩学芸員さんと思われる誰かが、一度整理をして下さった跡がありました。しかもほとけさまの種類ごとに箱で分類されています。ナイスです先輩!・・・しかしここで気付くべきでした。町名が平成の大合併、市町村合併する前の表記であることに!しかもガラス乾板本体に記載されているのは、モチロンそれ以前、昭和初期の郡および町名!・・・あぁ、もはや既に記憶に薄い・・・「キタ!愛知郡!」「懐かし!伊香郡!」。現代っ子の僕たち?は、神社やお寺さんの現住所を調べるのにも一苦労することとなりました。

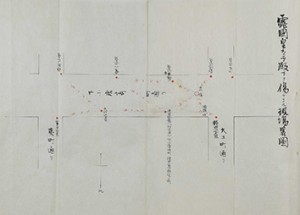

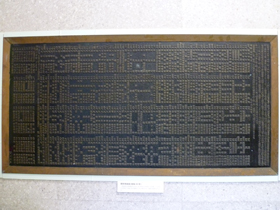

でも、今までのガラス乾板と違って、所在地も所有者も資料名も書かれているのだから「これは楽勝でしょう!」と、タカをくくっていた僕たち。そうは問屋ガ卸シマセン。作業を始めて3分で悲鳴・・・「昭和の文字が読めません(泣)!!」 ・・・乾板に書かれている文字はとても個性的で、且つ、部分的に崩し字、旧字体も混じっています。うぅ、また調べなくてはなりません・・・見る人が見れば簡単に読めるのでしょうが、これ、なんて書かれているかわかります?中には文字がかすれて消えてしまっていたり、暗号にしか思えない不可解な文字も。。。そんなこんなありましたが、2日もすると作業に目が慣れて、随分と読めるようになりました。フッフッフッ、僕たちも成長するのでゴザイマスヨ。(写真解読【帝釈天立像】【四号】)

・・・乾板に書かれている文字はとても個性的で、且つ、部分的に崩し字、旧字体も混じっています。うぅ、また調べなくてはなりません・・・見る人が見れば簡単に読めるのでしょうが、これ、なんて書かれているかわかります?中には文字がかすれて消えてしまっていたり、暗号にしか思えない不可解な文字も。。。そんなこんなありましたが、2日もすると作業に目が慣れて、随分と読めるようになりました。フッフッフッ、僕たちも成長するのでゴザイマスヨ。(写真解読【帝釈天立像】【四号】)

結局、ワンダーランドの中には、仏像に限らず工芸や典籍、絵画作品も残されていることが判りました。作業を終えて、図らずも僕たちは、昭和初期の市郡町村にタイムスリップし、改めて滋賀県の文化財の層の厚さを堪能してきた・・・そんな気分です。いい旅でした。

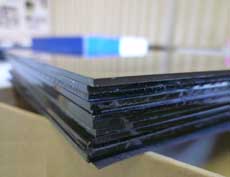

かくして!僕たちが整理・リスト化したガラス乾板、その数1,591枚!当初想定していた数を上回る枚数となりました。 約1ヶ月に渡る地道な作業。。。半分目が死んでる日もありましたが、なんやかんやと楽しく作業できました。意外とこういう作業が大好物な自分?新しい発見デス。

約1ヶ月に渡る地道な作業。。。半分目が死んでる日もありましたが、なんやかんやと楽しく作業できました。意外とこういう作業が大好物な自分?新しい発見デス。

感謝すべきは根気よく一緒に取り組んでくれた職場の仲間です。くじけず頑張ってこれたのも皆さんのおかげです。とってもいいお仕事ができました!

さぁ、今年度も残り1週間!えっ?もう?!僕の本業:事務方の決算が、事業報告が!!・・・何をしてても追い込まれる運命にあるようです。頑張ろ・・・

筆:あきつ

以前のブログで、浅井氏の追善法要(仏事)に寄託品の「絹本著色浅井長政像」(県指定文化財)を一時的にお返ししていることをお伝えしましたが(詳しくはコチラ)、当館では、祭礼(神事)の際に寄託品を一時返却させていただくこともあります。

以前のブログで、浅井氏の追善法要(仏事)に寄託品の「絹本著色浅井長政像」(県指定文化財)を一時的にお返ししていることをお伝えしましたが(詳しくはコチラ)、当館では、祭礼(神事)の際に寄託品を一時返却させていただくこともあります。 今回一時返却したのは、東近江市のとある神社ご所有の鬼面2面で、毎年この時期にお返ししています。地元では「火祭り」と呼ばれ、多くの松明がたかれますが、他所のお祭りに比べて特徴的なのは、祭礼のなかに「御面渡御(おめんとぎょ)」という儀礼があることで、行事がこの鬼面2面を捧持し、囃子方を従えて一時間近くかけて集落を練り歩きます(左の写真はその時の様子です)。今回その様子を間近で見学させていただきましたが、祭礼中は周辺一帯に交通規制がかかり、大道路などでは交通警備員に誘導されながら慎重に運ばれていました。

今回一時返却したのは、東近江市のとある神社ご所有の鬼面2面で、毎年この時期にお返ししています。地元では「火祭り」と呼ばれ、多くの松明がたかれますが、他所のお祭りに比べて特徴的なのは、祭礼のなかに「御面渡御(おめんとぎょ)」という儀礼があることで、行事がこの鬼面2面を捧持し、囃子方を従えて一時間近くかけて集落を練り歩きます(左の写真はその時の様子です)。今回その様子を間近で見学させていただきましたが、祭礼中は周辺一帯に交通規制がかかり、大道路などでは交通警備員に誘導されながら慎重に運ばれていました。

外された板を見ると、確かにボロボロで・・・でも壊そうと思ってもナカナカ壊れないシロモノで。。。さぁてどうしましょうか。とりあえず、錆びて折れ曲がった五寸釘と格闘・・・する僕たちなのでした。

外された板を見ると、確かにボロボロで・・・でも壊そうと思ってもナカナカ壊れないシロモノで。。。さぁてどうしましょうか。とりあえず、錆びて折れ曲がった五寸釘と格闘・・・する僕たちなのでした。 「海北友松」展を開催しています。そのサブタイトルは「-湖国が生んだ桃山時代の巨匠!-」。展覧会ポスターには、おそらく当時としては珍しい「!」マークがしっかり入っていましたし、当時の様子を知らない僕でもそのポスターから受ける印象には、「イチオシ感」満載だったので、図録をうっとり眺めたりしていたものです。

「海北友松」展を開催しています。そのサブタイトルは「-湖国が生んだ桃山時代の巨匠!-」。展覧会ポスターには、おそらく当時としては珍しい「!」マークがしっかり入っていましたし、当時の様子を知らない僕でもそのポスターから受ける印象には、「イチオシ感」満載だったので、図録をうっとり眺めたりしていたものです。 海北友松は、江北小谷城主浅井長政に仕えた重臣の子として近江に生まれ、独自の画風を築き上げました。その画風は、華麗な・・・というよりは、激しく凄まじくダイナミック?!「龍図」と聞いてギョロッと睨みを利かせた眼の水墨画を思い浮かべたなら、それはきっと海北友松の作品かも?この度の展覧会では、図録で見ていた作品もお目見えするそうなので、実物のその迫力をじっくり体感(拝見)したいと思います。

海北友松は、江北小谷城主浅井長政に仕えた重臣の子として近江に生まれ、独自の画風を築き上げました。その画風は、華麗な・・・というよりは、激しく凄まじくダイナミック?!「龍図」と聞いてギョロッと睨みを利かせた眼の水墨画を思い浮かべたなら、それはきっと海北友松の作品かも?この度の展覧会では、図録で見ていた作品もお目見えするそうなので、実物のその迫力をじっくり体感(拝見)したいと思います。 今は休館していますが、開館していた当時、常設展示にさらっと海北友松の作品が並んでいたあたりが、琵琶湖文化館のすごいところだと思うのですが・・・(自分で言う?!)。

今は休館していますが、開館していた当時、常設展示にさらっと海北友松の作品が並んでいたあたりが、琵琶湖文化館のすごいところだと思うのですが・・・(自分で言う?!)。

これらのガラス乾板、大切に個別包装されており、「○○神社 □□立像 蒲生町」など、先輩学芸員さんと思われる誰かが、一度整理をして下さった跡がありました。しかもほとけさまの種類ごとに箱で分類されています。ナイスです先輩!・・・しかしここで気付くべきでした。町名が平成の大合併、市町村合併する前の表記であることに!しかもガラス乾板本体に記載されているのは、モチロンそれ以前、昭和初期の郡および町名!・・・あぁ、もはや既に記憶に薄い・・・「キタ!愛知郡!」「懐かし!伊香郡!」。現代っ子の僕たち?は、神社やお寺さんの現住所を調べるのにも一苦労することとなりました。

これらのガラス乾板、大切に個別包装されており、「○○神社 □□立像 蒲生町」など、先輩学芸員さんと思われる誰かが、一度整理をして下さった跡がありました。しかもほとけさまの種類ごとに箱で分類されています。ナイスです先輩!・・・しかしここで気付くべきでした。町名が平成の大合併、市町村合併する前の表記であることに!しかもガラス乾板本体に記載されているのは、モチロンそれ以前、昭和初期の郡および町名!・・・あぁ、もはや既に記憶に薄い・・・「キタ!愛知郡!」「懐かし!伊香郡!」。現代っ子の僕たち?は、神社やお寺さんの現住所を調べるのにも一苦労することとなりました。 ・・・乾板に書かれている文字はとても個性的で、且つ、部分的に崩し字、旧字体も混じっています。うぅ、また調べなくてはなりません・・・見る人が見れば簡単に読めるのでしょうが、これ、なんて書かれているかわかります?中には文字がかすれて消えてしまっていたり、暗号にしか思えない不可解な文字も。。。そんなこんなありましたが、2日もすると作業に目が慣れて、随分と読めるようになりました。フッフッフッ、僕たちも成長するのでゴザイマスヨ。(写真解読【帝釈天立像】【四号】)

・・・乾板に書かれている文字はとても個性的で、且つ、部分的に崩し字、旧字体も混じっています。うぅ、また調べなくてはなりません・・・見る人が見れば簡単に読めるのでしょうが、これ、なんて書かれているかわかります?中には文字がかすれて消えてしまっていたり、暗号にしか思えない不可解な文字も。。。そんなこんなありましたが、2日もすると作業に目が慣れて、随分と読めるようになりました。フッフッフッ、僕たちも成長するのでゴザイマスヨ。(写真解読【帝釈天立像】【四号】) 約1ヶ月に渡る地道な作業。。。半分目が死んでる日もありましたが、なんやかんやと楽しく作業できました。意外とこういう作業が大好物な自分?新しい発見デス。

約1ヶ月に渡る地道な作業。。。半分目が死んでる日もありましたが、なんやかんやと楽しく作業できました。意外とこういう作業が大好物な自分?新しい発見デス。 僕はいったい誰ニ、何ニ向かって叫んでしまったのでショウカ・・・とにかくやるしかないのです。。。

僕はいったい誰ニ、何ニ向かって叫んでしまったのでショウカ・・・とにかくやるしかないのです。。。

情報としては箱に書かれているタイトルのみ・・・「湖東焼」「近江画人遺芳」「南蛮資料」「南画」「旧館写真」・・・南画って何が???その箱の中に、乾板が重ねられて入っている・・・もしくは大切に紙に包まれて入っている・・・一体どうすれば?

情報としては箱に書かれているタイトルのみ・・・「湖東焼」「近江画人遺芳」「南蛮資料」「南画」「旧館写真」・・・南画って何が???その箱の中に、乾板が重ねられて入っている・・・もしくは大切に紙に包まれて入っている・・・一体どうすれば?

このような思わぬ出合いが整理作業を楽しいものにしてくれました。

このような思わぬ出合いが整理作業を楽しいものにしてくれました。

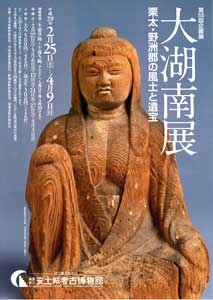

それは、明日から始まる安土城考古博物館さんの企画展「大湖南展-栗太・野洲郡の風土と遺宝」(会期:平成29年2月25日(土)~4月9日(日))です。きっとみなさまも、楽しみになさっていることと思います。

それは、明日から始まる安土城考古博物館さんの企画展「大湖南展-栗太・野洲郡の風土と遺宝」(会期:平成29年2月25日(土)~4月9日(日))です。きっとみなさまも、楽しみになさっていることと思います。

・・?・・とりあえず同じように手を振り返してみました。

・・?・・とりあえず同じように手を振り返してみました。

僕は「去年も同じこと聞いたなぁ~」と思いつつも、今年もまた質問してます。「このボタンを思いっきり押していいのですか?」「ウチの消火器はピンを抜くタイプですね?」何度聞いても何故かドキドキします。

僕は「去年も同じこと聞いたなぁ~」と思いつつも、今年もまた質問してます。「このボタンを思いっきり押していいのですか?」「ウチの消火器はピンを抜くタイプですね?」何度聞いても何故かドキドキします。 毎日寒い日が続いております。こちら大津でも日中に雪がチラつくなど、寒さが体に堪えます。。。この週末もまた寒波に襲われるようなので、月曜日に慌てないで済むように、しっかりと除雪スコップを用意しておきました!

毎日寒い日が続いております。こちら大津でも日中に雪がチラつくなど、寒さが体に堪えます。。。この週末もまた寒波に襲われるようなので、月曜日に慌てないで済むように、しっかりと除雪スコップを用意しておきました!

と始めたのが、ポスターの整理作業でした。

と始めたのが、ポスターの整理作業でした。 ということで、作業をするのはド素人・・・三脚の立て方は?被写体との距離は?ポスターがキラキラ反射して光るんですけど?!!・・・わからないことばかりです・・・結果、自動調整機能付きのデジカメで、三脚は固定、蛍光灯を付けずに曇りの日を狙って作業をすることになりました。いつもなら心癒される風景:太陽でキラキラした琵琶湖の湖面でさえも、今回ばかりは撮影に支障をきたす厄介者扱いです。

ということで、作業をするのはド素人・・・三脚の立て方は?被写体との距離は?ポスターがキラキラ反射して光るんですけど?!!・・・わからないことばかりです・・・結果、自動調整機能付きのデジカメで、三脚は固定、蛍光灯を付けずに曇りの日を狙って作業をすることになりました。いつもなら心癒される風景:太陽でキラキラした琵琶湖の湖面でさえも、今回ばかりは撮影に支障をきたす厄介者扱いです。 そんなこんなありましたが、昭和36年(1961)の開館から現在までの55年間に残されてきたポスターを、ようやく思う形に整理することができました。大切に包まれた当館の「A(エース)」たち、移転までのもうしばらくの間、今は作品が展示されていない展示ケースの特等席にて、しばしお休みいただくこととなりました。

そんなこんなありましたが、昭和36年(1961)の開館から現在までの55年間に残されてきたポスターを、ようやく思う形に整理することができました。大切に包まれた当館の「A(エース)」たち、移転までのもうしばらくの間、今は作品が展示されていない展示ケースの特等席にて、しばしお休みいただくこととなりました。

気合を入れたいそんな日に、大津市内でも朝に雪が積もってました・・・と~っても寒い一日のスタートでしたが、雪化粧をした比叡山の景色に癒されながら、今年もあんな事やこんな事、いろんな事があったなぁ~っとちょっと感慨深げに一年を振り返り・・・いえいえ、そう懐かしんでばかりもいられないのがこの職場です(笑)。本年最後の締めくくりの日も、いつものように、個々それぞれにやる事を抱えて精一杯作業に没頭しております(笑)。

気合を入れたいそんな日に、大津市内でも朝に雪が積もってました・・・と~っても寒い一日のスタートでしたが、雪化粧をした比叡山の景色に癒されながら、今年もあんな事やこんな事、いろんな事があったなぁ~っとちょっと感慨深げに一年を振り返り・・・いえいえ、そう懐かしんでばかりもいられないのがこの職場です(笑)。本年最後の締めくくりの日も、いつものように、個々それぞれにやる事を抱えて精一杯作業に没頭しております(笑)。 なかなかに手強いデス(笑笑)。でもとても楽しんでやってま~す。まだ始まったばかりですからネ(笑)。

なかなかに手強いデス(笑笑)。でもとても楽しんでやってま~す。まだ始まったばかりですからネ(笑)。 さぁ、もういくつ寝るとお正月デス!来る年が皆さんにとって、琵琶湖文化館にとって、幸せな1年になりますように!掲示板に新年を迎えるポスターを1枚追加して、本年の仕事納めとしたいと思います。来年もよろしくお願い致します!イヒッ!

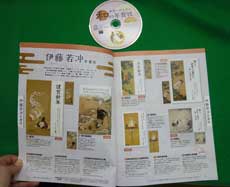

さぁ、もういくつ寝るとお正月デス!来る年が皆さんにとって、琵琶湖文化館にとって、幸せな1年になりますように!掲示板に新年を迎えるポスターを1枚追加して、本年の仕事納めとしたいと思います。来年もよろしくお願い致します!イヒッ! そんなお悩みを解決してくれる素敵な「お助けアイテム」ができたのを、みなさんご存知ですか?それがコレ。「はじめてでも大丈夫!豊富な年賀状デザインでかんたんに年賀状ができる!」某大手出版会社さん発行の年賀状ソフトです。何故これが今、職場にあるのかというと、「酉年」にちなんだスペシャル年賀状企画として、伊藤若冲が描いた様々な鳥の作品が特集され、その中に当館の館蔵品「鳥禽図」が、掲載されているから!・・・なのですよ~!!

そんなお悩みを解決してくれる素敵な「お助けアイテム」ができたのを、みなさんご存知ですか?それがコレ。「はじめてでも大丈夫!豊富な年賀状デザインでかんたんに年賀状ができる!」某大手出版会社さん発行の年賀状ソフトです。何故これが今、職場にあるのかというと、「酉年」にちなんだスペシャル年賀状企画として、伊藤若冲が描いた様々な鳥の作品が特集され、その中に当館の館蔵品「鳥禽図」が、掲載されているから!・・・なのですよ~!! なるほど他の美術館さん所蔵の作品も素敵ですが、当館の「キンケイ」も負けてはイマセンよ?!これがあれば年賀状作りも楽しく簡単ですね。みなさんのお手元に、素敵な年始のご挨拶が届きますよ~に!

なるほど他の美術館さん所蔵の作品も素敵ですが、当館の「キンケイ」も負けてはイマセンよ?!これがあれば年賀状作りも楽しく簡単ですね。みなさんのお手元に、素敵な年始のご挨拶が届きますよ~に!

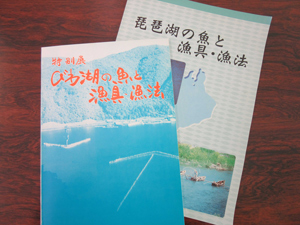

琵琶湖文化館には平成8年まで水族部門があり、淡水魚や琵琶湖で行われる漁について詳しい専門の職員さんがおられました。

琵琶湖文化館には平成8年まで水族部門があり、淡水魚や琵琶湖で行われる漁について詳しい専門の職員さんがおられました。

夏は水草:藻の除去をしておりましたが、11月に入ってからは、この街路樹の落ち葉清掃が、大変時間と手間のかかる作業となっていました。

夏は水草:藻の除去をしておりましたが、11月に入ってからは、この街路樹の落ち葉清掃が、大変時間と手間のかかる作業となっていました。 そのまま放っておくわけにもいきません。せめてもと竹箒を持って落ち葉と格闘する日々・・・掃いても掃いてもキリがなく、すぐに落ち葉でいっぱいになるゴミ袋・・・この作業に終わりはあるのか?!・・・と思っていましたが、ここへきてようやく一段落してきた次第です。ほっ。

そのまま放っておくわけにもいきません。せめてもと竹箒を持って落ち葉と格闘する日々・・・掃いても掃いてもキリがなく、すぐに落ち葉でいっぱいになるゴミ袋・・・この作業に終わりはあるのか?!・・・と思っていましたが、ここへきてようやく一段落してきた次第です。ほっ。 というわけで、彩りの秋も終わりだな~と、感慨深く過ごしておりますが、事務所の中では冬の花、シャコバサボテンのデンマークカクタスが、花の蕾を膨らませはじめました。この花は、昨年、旧琵琶湖文化館友の会の皆さんからいただいた大切なお花です。「忙しいやろうから手間のかからない花を選んだ」とお気遣いいただいたこのお花。枯らすことなく無事2年目を迎えられそうなので、今から咲くのがとても楽しみです。

というわけで、彩りの秋も終わりだな~と、感慨深く過ごしておりますが、事務所の中では冬の花、シャコバサボテンのデンマークカクタスが、花の蕾を膨らませはじめました。この花は、昨年、旧琵琶湖文化館友の会の皆さんからいただいた大切なお花です。「忙しいやろうから手間のかからない花を選んだ」とお気遣いいただいたこのお花。枯らすことなく無事2年目を迎えられそうなので、今から咲くのがとても楽しみです。 11月23日、この日は滋賀県立近代美術館での「つながる美・引き継ぐ心-琵琶湖文化館の足跡と新たな美術館-」展の最終日でした。展覧会が始まった頃には、薄手のカーディガンで丁度良いくらいの気候でしたが、40日間の期間を経て、辺りの紅葉はすっかり進み、ダウンジャケットが恋しい季節となっていました。

11月23日、この日は滋賀県立近代美術館での「つながる美・引き継ぐ心-琵琶湖文化館の足跡と新たな美術館-」展の最終日でした。展覧会が始まった頃には、薄手のカーディガンで丁度良いくらいの気候でしたが、40日間の期間を経て、辺りの紅葉はすっかり進み、ダウンジャケットが恋しい季節となっていました。 の会場です。この日の参加者は約330名、皆さんの関心の高さがうかがえます。先ずは俳優の滝田栄氏の特別講演があり、続いて新生美術館の設計の概要が説明されました。後半には滋賀県知事も交えたパネルディスカッションが行われ、滋賀が持つ美の力について、またその発信の在り方など、5人のパネリストが、それぞれの思いを発言されました。

の会場です。この日の参加者は約330名、皆さんの関心の高さがうかがえます。先ずは俳優の滝田栄氏の特別講演があり、続いて新生美術館の設計の概要が説明されました。後半には滋賀県知事も交えたパネルディスカッションが行われ、滋賀が持つ美の力について、またその発信の在り方など、5人のパネリストが、それぞれの思いを発言されました。 写真を撮ってメールで送ると、「証が残されていてとても嬉しい」と喜んで下さいました。

写真を撮ってメールで送ると、「証が残されていてとても嬉しい」と喜んで下さいました。