カテゴリー別アーカイブ: 学芸業務

新文化館の縁の下のひみつ―免震装置―

実は…暑さ厳しかった昨年の8月、新しい琵琶湖文化館の建設現場では、「免震装置」の設置が行われていました。

「免震装置」とは、建物と地面を切り離し、装置が地震の揺れを吸収することで、建物に揺れを伝わりにくくしてくれるための装置です。

新しい琵琶湖文化館では、最下層階に免震装置を設置し、建物免震の構造とします。文化財や来館者を守るための一つの手段として採用しました。建物免震である博物館は、全国でも少数しかありません。

このような大事な工事、「是非、見に行かねば!」と学芸一同、現場に向かいました。時間を少しさかのぼりますが、そのときの見学内容をレポートしたいと思います。

まずは、重機に見守られながら、安全第一、ヘルメットを着用します。建設現場の方に案内していただき、装置について色々教えていただきました。装置を目の前にして、その大きさにびっくり!

免震装置は、「アイソレーター」と「ダンパー」で構成されています。

文化館では、「積層ゴム支承」「すべり支承」などの全部で3種、30基のアイソレーターを設置します。建物を支え、地震のときにゆっくりと建物を移動させる役割を持ちます。

写真は、「積層ゴム支承」とよばれる装置です。中央の太い円柱型の部分が、やわらかいゴムと硬い鋼板を交互に重ねた積層ゴムの部分です。傷ついて免震の効果に影響が出ないようカバーがついた状態です。

そして、「ダンパー」は、揺れを抑えるための役割を持ちます。文化館では、オイルの粘性を利用したオイルダンパーを用います。こちらは、全部で8基を設置します。

これらの装置のバランスは、設計者の方がシミュレーションを重ねて検討してくださいました。見学を終え、文化財を守る要素を、少しずつ積み重ねていくことの大事さを噛みしめました。

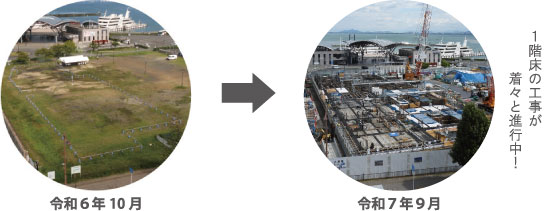

さてさて、以上の夏の様子から、うって変わって寒さ厳しい現在の建設現場では、引き続き躯体工事が順調に進んでおります。

博物館は長く使う建物です。新しい館を建てる機会に巡り合うことは、そんなに多くありません。その貴重な様子を、多くの方々と共有したく、3月7日(土)びわ湖開きの日に、「建設現場公開デー」を開催します。さらには、今回ご紹介した免震装置のしくみを体験できる「免震体験車」もやってきます。

新しい琵琶湖文化館のプレサイトより、是非情報をチェックしてみてくださいね。

https://biwakobunkakan2027.jp/event/3506/

新しい琵琶湖文化館 \クラファン終了・目標達成/

新しい琵琶湖文化館のクラウドファンディングが2/17 終了しました。 目標の2倍を超える20,992,958円ものご支援【確定】をいただきました !!心から御礼申し上げます。

これからも、皆さまに愛される博物館となるよう取り組んでまいります!引き続きの応援よろしくお願いいたします✨

滋賀県博物館協議会の情報交換会「どうする!?博物館の防虫・防黴・殺菌」にて

皆さんは滋賀県博物館協議会(略して「県博協」)という組織をご存じでしょうか?

【ホームページより引用】 滋賀県博物館協議会は、県内の博物館施設(美術館・資料館なども含む)相互の連絡を図り、博物館活動を通じて県民文化の振興に寄与するために、公私の別・規模・分野などさまざまな特色ある博物館がその社会的使命の達成のために協力することを目指しており、現在69館(2025年1月現在)が加盟しています。

県内には多様な施設があり、それぞれの分野で個性や魅力を生かした活動を行っています。しかし、個々の取り組みだけでは限界があるのも事実・・・。そこで、各館が「横」のつながりを持ち、相互に連携しながら協力していこうという目的で設立されたのが県博協です。

県内の博物館・美術館を掲載したガイドマップポスターの作成や、分野を超えた情報交換など、さまざまな取り組みを進めています。その取り組みの一つとして先日開催されたのが、情報交換会「どうする!?・・・」です。

「博物館に虫?カビ?菌??」と聞くと驚かれる方もいらっしゃるかもしれません。でもちょっと待って!嫌がらずに話をきいて~!

作品に悪影響を及ぼすこれらの存在は、程度の差こそあれ、私たちの身近に必ずいる生き物です。その被害をどう食い止めるか・・・博物館でも美術館でも資料館でも図書館でも(!)その予防と対策に頭を悩ませています。さらに厄介なのは、こうした被害が施設にとって「負(マイナス)」のイメージを伴うデリケートな問題であること。「えっ、マジで?」と思われる方も多いでしょう。「カビ🌟出ました♪」なんて軽く言えるものではありません。だからこそ、情報が共有されにくいという厄介さもあるのです。

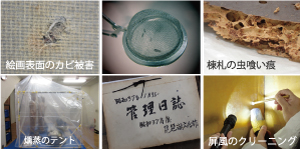

1月23日に行われた情報交換会では、加盟館や市町の文化財担当者など42名が参加。関心の高さがうかがえました。「防虫・防黴対策のこれまでと今後」「文化財行政の現場における防黴防虫の現状と課題」といった発表が行われる中、当館の武内学芸員も登壇。「滋賀県におけるアルプ燻蒸の実施報告」というテーマでお話ししました。おや?ちょっと聞き慣れない言葉が出てきましたね。 これまで博物館では、虫にもカビにも効く「エキヒュームS」という薬剤を使った燻蒸が主流でした。当館でも、収蔵庫や新しく寄託・寄贈された文化財を守るため、殺虫・殺菌効処理を行ってきました。

ところが昨年、このエキヒュームSが販売中止に。文化財に使えるのは、文化財への負担が少なくエキヒュームSと同じ効果のある「アルプ」という薬剤だけになりました。そこで、これからの対策をどうするかと検討を重ねた結果、「アルプ」を使った燻蒸へ切り替えることになったのです。

館としては初めて扱う薬剤で、対応できる施工者も限られていたため、施工までに何度も打ち合わせや聞き取りを重ねました。ガス管理は夜通し続くため、学芸員も宿直当番制で対応し、5日間かけてようやく作業完了。おかげさまで無事に施工することができました。

滋賀県では初めての取り組みだったこともあり、「実際どうでした?」と他館の学芸員さんから問い合わせをいただくことが多く、今回、県博協の情報交換会にて報告させていただきました。

文化財を適切な状態、適切な環境で守っていくことは、とても難しいことです。なぜなら、文化財の状態や材料、これまで置かれていた状況は様々。それらを一つの「収蔵庫」という場所で守っていかなければならないからです。そのためには、文化財のこと、周囲の環境のことをよく見て管理する人間の目、空調や断熱材などの設備、文化財の導線に考慮した構造など、様々な力を合わせていくしかありません。

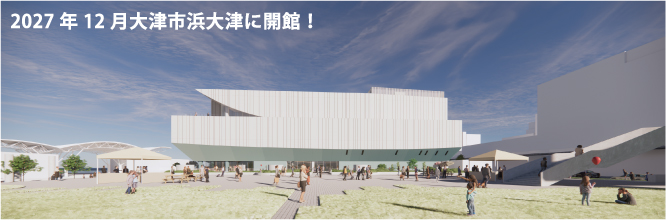

令和9年12月に開館する新しい琵琶湖文化館の収蔵庫の各設備も、こうした文化財を守るために重要な要素の一つと考えております。災害等により破損の恐れが生じた文化財を緊急的かつ一時的に保管するための「文化財緊急保管庫」や、燻蒸を行うための専用空間も備えます。

現在、滋賀県では、新しい琵琶湖文化館の収蔵庫整備に向け、皆さまのご支援を募っております。ご理解とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

[クラウドファンディング:受付は2/17まで]

今、話題の人物の作品も収蔵しています!

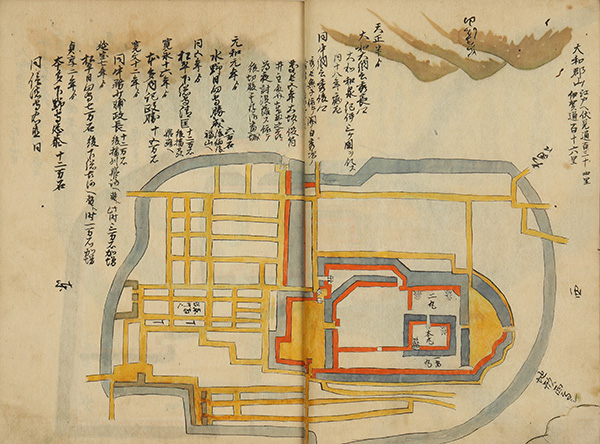

令和8年から羽柴秀長を主人公としたNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」が始まりましたね。琵琶湖文化館にも秀長ゆかりの作品がないかと探していたところ、秀長の名前が書かれた収蔵品がありました!さすが、収蔵品の層が厚い博物館ですね(やや自慢)!!

その作品は、『扶桑城郭誌』という3冊の書籍です。この本はその名前のとおり、東北地方から九州まで日本国内の城郭(城絵図)を記録したものです。上巻には、滋賀県内の城として、彦根城、水口城、膳所城が載せられています。江戸時代中頃に書かれた「主図合結記」を手本に写されたもので、当時、県内にはこの3城しか残っていなかったのです。

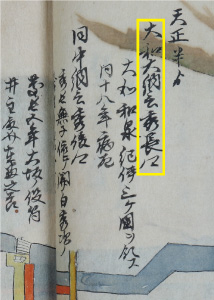

書かれています。

[ 扶桑城郭誌/琵琶湖文化館蔵 ]

そして中巻には、奈良県内の城として大和郡山城があり、「天正(年間)半ばより」城主として「大和大納言秀長卿」の名前があります。大和郡山城は筒井順慶により建てられ、秀長によって整備拡張がなされました。秀長は初代城主としてこの地を治め、秀長死後は養子(秀吉の甥、秀次の弟)の秀保が継ぎました(*資料には秀俊がありますが、秀保の誤りです。)細かく見ていくと、西側が右、東側が左に位置し、本丸、二の丸、外堀の様子や、「地形西高し」など地形の注記もあります。

新しい琵琶湖文化館には、県内の文化観光拠点としての役割もあります。

秀長の居城である大和郡山城は県外にありますが、収蔵品の展示をきっかけとして、近江ゆかりの人物の足跡を訪ねてみたり、昔の城絵図を見ながら現地を歩いてみたりする機会が増えていくことを期待しています。

滝川一益を応援したい、なにゆえに

皆さんはご覧になっていますか?NHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」で、織田家の重臣・滝川一益(演:猪塚健太)が登場しましたね。一益は伊勢、甲斐攻略などで活躍し、信長から上野国と信濃国の一部を与えられて関東方面の攻略を任されました。信長の天下統一戦争における重要な部将として著名な人物です。

一方で、一益が近江国甲賀郡にルーツを持つことについては、意外と知られていません。

一益の直系子孫が江戸幕府に提出した系図によれば、一益は甲賀郡一宇野(櫟野)城主であった滝川一勝の次男とされています。別の子孫の伝えるところでは、甲賀に出自を有するが生まれたのは尾張国海西郡だともいわれるなど、諸説あるところです。

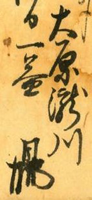

ただし本人が遺した複数の古文書に「大原滝川」と名乗っている例があり、それはみずからが「大原同名中」の一員だという認識を示しています。戦国期の日本で大小の在地領主層が地域の防衛と支配のために郡単位で結成した連合を「郡中惣」と呼び、近江甲賀郡の「甲賀郡中惣」はその典型例として知られます。「同名中」は郡中惣の下部にあって、在地領主層が自分と名字を同じくする同族や被官、百姓らを傘下に取り込んだ在地組織です。大原同名中は櫟野を含む大原庄の武士たちが結成したもので、一益が大原同名中および甲賀郡中惣へ宛てた書状の差出に「大原滝川一益」と署名するのは出自を強く意識しているからです。

写真は、かつて当館の副館長が撮影した個人蔵の滝川一益書状写です。年不詳7月4日付けのもので、天正2年(1574)から10年までの発給と考えられます。内容は(甲賀)郡中奉行に宛て、郡中で起きた喧嘩を強く非難し、御法度に任せて成敗することがもっともだと勧告しています。差出が「大原滝川一益」と書かれていることが重要で、江戸時代前期の写ではありますが一益の花押をまねた「花押影」も据えられています。一益のルーツが近江甲賀であったことを証拠立てる、貴重な史料です。

どうでしょう、皆さん。 滝川一益、応援したくなったでしょう?

誰もが知るほどの武将ではありませんし、「今回初めて名前を知った」という方もいらっしゃるかもしれません。地元としては「近江甲賀ゆかりの武将」というだけでも十分に“推し”なのですが、大河ドラマや『あきつブログ』をきっかけに、滝川一益とその活躍に注目していただければ幸いです。

ニンニン♪

TV局の取材に潜入!

今季最長最強寒波に襲われた1月某日、ご来館がありました。前日は長浜で宿泊、雪のため高速道路や国道が通行止めになるという災難をくぐり抜け、車を走らせて無事当館に到着されたのは、某テレビ局の取材クルーの皆さんです。何とか辿り着けた安堵感からか、皆さん何気にハイテンション(笑)。撮影は、そのいい感じのテンションで始まりました。

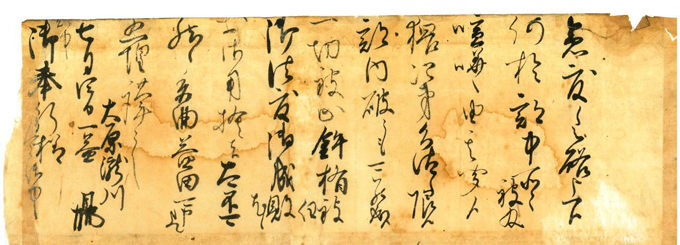

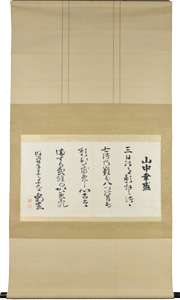

その撮影風景がコチラ! 皆さんのお目当ては、1幅の掛軸です。

お~っとアブナイ!

内容をバラしてしまうところでした。

肝心のところが見えない?

すみません、今は未だ、ご勘弁ください。

ヒントが欲しい?

仕方がないですね~チョコっとだけですヨ♪

今回、取材に対応したのは、書跡・典籍・古文書を得意とする寺前学芸員です。皆さん覚えていらっしゃいますかね?10月に実施した文化財講座で、壇上から「今年度、ホームページの『収蔵品紹介』を10本書きます!」と(すごく大変な事!!を)宣言し、皆さんから拍手を頂戴した、あの、期待の若手学芸員です。(現在8件を執筆済み!残すところあと2件!!)その寺前学芸員が、当館の学芸員として初めて収蔵品紹介を世に送り出した、その作品が実はコレ!わっかるかなぁ~??

「コレを書いた人物とは?」「書かれている内容は??」

「どんな人物だったと推察されますか???」

く~っ!!言いたい!今すぐ言いたい!!いや待てまて・・・そこは番組を見てのお楽しみ♪ということで、放送日時が決まり次第、皆さんにもお知らせいたしま~す🌟

余談ですが、今年の大河ドラマの主人公は豊臣秀吉の弟・秀長で、滋賀でも盛り上がりをみせており、一方で織田信長の居城・安土城築城450年を記念したイベントが予定されるなど、何かと近江ゆかりの戦国武将に注目が集まる1年に・・・なりそうな予感?とだけ、言っておきましょうか。ふっふっふっ。お楽しみに🌟

当館へ120点にものぼる滋賀ゆかりの書画作品が寄贈されました!

手に持つのは、野添平米筆「生々堂」額。

12月23日(火)午後、草津市役所にて、草津市立草津宿街道交流館ならびに当館へ、草津市出身の個人の方からの作品受贈について、記者会見がありました。

寄贈は、草津宿街道交流館におよそ450点、琵琶湖文化館へおよそ120点にものぼります。今年のはじめ、草津市内の個人の方より県内で広く活用してもらいたいという御意思から寄贈のお話があり、草津市と県内の学芸員が協同で調査し、目録を作成してきました。新たに発見されたものですので、すべて初公開の作品ばかり!

会見場で井上副館長が掲げているのは、寄贈者の書斎の号である「生々堂」の文字を、同じく草津市出身の画家・野添平米が墨で書いた額。気持ちのこもった清々しい作品です。

さて、当館への寄贈作品の気になる内容ですが、多くは書の作品です。中でも注目したいのが、

・滋賀県ゆかりの人物で教科書にも名前が出てくる、中江藤樹(なかえ とうじゅ)

・野洲の出身で、歌人としても知られる、北村季吟(きたむら きぎん)

・今年8月に国宝・重要文化財に指定された「琵琶湖疎水」建設時の県知事、中井弘(なかい ひろむ、号は桜洲)

など、名筆たちが揃います。

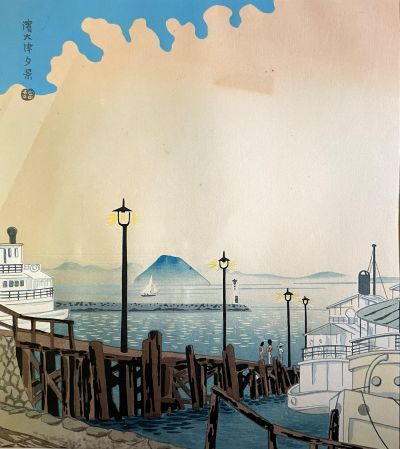

このほか、「こんな人も滋賀出身だったんだ!」「この人の作品が残っているんだ!」と、学芸員も驚くものばかり。書画のほか、数点の近代の版画には、新しい琵琶湖文化館建設地の浜大津の夕景を描いたものも…。

新しい琵琶湖文化館の建設地である浜大津の風景を描く。

寄贈作品については、HPの「収蔵品紹介」でも順次紹介していきます。今後、これらの作品は、新しい琵琶湖文化館の収蔵庫に保管されるとともに、展覧会でもお披露目していく予定です。どうぞご期待ください!

「新しい琵琶湖文化館」の収蔵庫整備にご支援を! クラウドファンディングへのお申し込みは⇒こちらから⇒

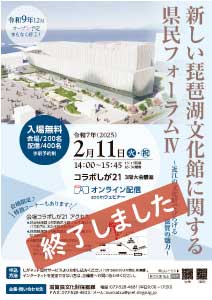

新しい琵琶湖文化館フォーラム開催しました!

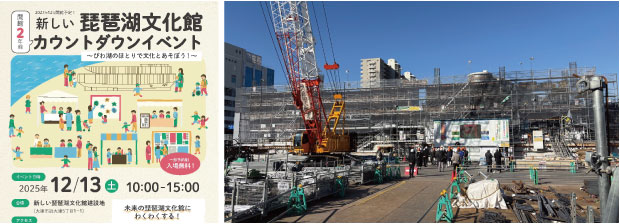

開館2年前!ということで、12月はイベント盛りだくさん!12月13日(土)の開館2年前カウントダウンイベントに続き、12月21日(日)には「新しい琵琶湖文化館フォーラム」を開催しました~!ご参加くださいましたみなさま、本当にありがとうございます!

令和3年に「(仮称)新・琵琶湖文化館に関する県民フォーラム」として始まったこのフォーラム。毎年テーマを変えて実施し、今回で5回目です。県内外の多くの方に聴講いただきたいという思いから、今年は「新しい琵琶湖文化館フォーラム」としました。実際に、オンライン配信では関東を中心としたさまざまな地域にお住まいの方に聴講いただいたようです✨

今回のテーマは、「地域からひらく 文化財サポートと文化観光の未来」。新しい琵琶湖文化館は、文化財の収蔵や展示といった従来の博物館の機能に加え、他の博物館には例のない、

●近江の文化財を守り活用する「文化財のサポートセンター」

●文化や文化財を学び、現地へ誘う「文化観光のビジターセンター」

を備えます。この2つの機能にフォーカスした、待ちに待ったフォーラムだったのです!

前半は、ゲストスピーカーからのお話です。奈良大学教授の大河内智之さまからは、文化財とは何か?という大前提から始まり、文化財の盗難という問題と、その対策としてのお身代わり仏像について報告いただき、そして文化財を地域全体でまもることの重要性と、地域の博物館がハブになる必要性が熱く語られました。

続くゲストスピーカーの2人目は、湖南市にある長寿寺の住職、藤支良道さま。地蔵曼荼羅の修理やクラウドファンディングのお話があり、文化財に込められた“心”を現地で感じてもらうことの大切さ、そして新しい琵琶湖文化館に大きな期待を寄せていただきました。

フォーラムの後半は、琵琶湖文化館学芸員や新文化館の整備運営に県と共同で取り組んでいる株式会社琵琶湖C&Sの担当者が加わってのトークセッションです。

武内学芸員の「地域の文化財のサポートセンター」の説明には、ゲストスピーカーから「感動するコンセプト」というコメントが!!萬年学芸員と琵琶湖C&Sの砂川さんによる「文化観光拠点となるビジターセンター」についての説明には、文化財を現地にて肌で感じてもらうことへの大切さについてコメントいただきました。

フォーラムをきっかけに、この2つの機能について学芸員の間でも話し合いを重ね、新しい琵琶湖文化館が目指す姿について、あらためて共通の認識が持てました。このビジョンをみなさまにも知っていただければ幸いです。

会場のコラボしが21では、ロゴ・シンボルマークの缶バッジ作り体験や、新文化館の模型の展示も行い、なごやかな雰囲気で楽しんでいただきました♪

これからも、新しい琵琶湖文化館への期待を持っていただけるイベントを企画していきますので、ぜひまた遊びにいらしてくださいね♪

開館2年前カウントダウンイベント御礼♪

12月13日(土)に開催した「開館2年前カウントダウンイベント」。寒いなかお越しくださいましたみなさま、どうもありがとうございました!おかげさまで、とても楽しく充実した一日となりました✨

イベントでは、「新しい琵琶湖文化館の建設現場をのぞいてみよう!」と題した建設現場見学ツアーを初めて実施しました。ツアーでは、建設に関わる専門スタッフや、当館の学芸員が交代でご説明。学芸員からは、琵琶湖文化館の歴史や新しい琵琶湖文化館が目指す姿についてお話ししました。限られた時間でしたが、みなさん熱心に聞いてくださり、とても嬉しかったです!なかなか見ることができない工事中の建物を間近でご覧いただける貴重な機会となりました🏗️

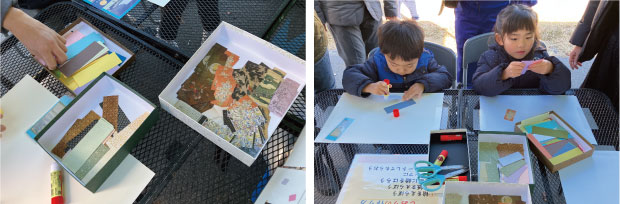

建設現場見学ツアーは中学生以上対象・事前予約制ということで、残念ながら参加できなかった方もいらっしゃいますが、文化や文化財のすばらしさに触れていただきたく、その思いに賛同いただいた事業者のみなさんと一緒に「文化体験・遊びコーナー」を設けました。どのブースも、大人の方はもちろん、お子さんも楽しんでいただけたようです😊滋賀県の伝統産業を体験できるブースでは、近江上布の麻糸ミサンガ作り、信楽焼の植木鉢絵付け体験といったワークショップ、彦根仏壇の彫刻制作デモンストレーション、本のまちづくり推進プロジェクトPRという、伝統と文化に触れられる内容盛りだくさんとなりました。出展くださいましたみなさま、ありがとうございました!

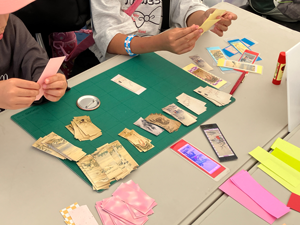

当館の学芸員も「文化体験・遊びコーナー」でワークショップを担当。特に今年すでに何回か実施している「館蔵品をモチーフにしたオリジナルしおり作り」では、地域連携企画展出品作品やお正月にぴったりの作品などが初登場。掛け軸の表具に使われる裂の模様の紙も新たにご用意したので、これまで参加されたことのある方もお楽しみいただけたのではないでしょうか?掛け軸がどんな構造になっているか、どんな和紙が使われているかなど、詳しくお話しさせていただく場面もありました。

また、ワークショップ「仏像をくみたててみよう!」も多くの方にご好評いただきました。仏像の構造模型をさわり、組み立て、解体して・・・と、どんな構造になっているか楽しく解説しました。学芸員の私物の調査道具セットもお見せしましたよ~!

イベント内ではクラウドファンディングのブースも出展し、ご説明させていただきました。その場でご寄付くださる方も多数いらっしゃいました!本当にありがとうございます!!!イベントにお越しいただきクラウドファンディングにご支援いただいた方には、イベント限定の缶バッジもプレゼントしました(同様のプレゼントは12月21日(日)開催のフォーラムでも予定しています♪)。

当日は、建設現場見学ツアー参加者や、チラシを見て来たという方々をはじめ、大津港でミシガンに乗った帰りという方、さらには県外から『成瀬は天下を取りに行く』の聖地巡礼中という方などなど、様々な方にお会いできました。こうして多くの方に新しい琵琶湖文化館を知っていただき、そして期待の声をいただけ、本当に励みになります。これからもイベントを企画していきますので、ぜひまた足をお運びください。

まずは12月21日(日)開催の「新しい琵琶湖文化館フォーラム」‼みなさまのお越しをお待ちしております😊

+++詳しくはコチラ↓↓↓+++

【新しい琵琶湖文化館プレサイト】

新しい琵琶湖文化館・クラウドファンディング挑戦中!

あきつブログをご覧の文化館ファンの皆さんは当然ご存じのことかと思いますが、琵琶湖文化館の国宝・重要文化財の収蔵数は計50件を超え、日本屈指の多さとなっております。国宝・重要文化財だけでなく、滋賀県、いや日本の歴史や文化を語るうえで欠かせない貴重な文化財がたくさん保管されているのです。

何をいまさらと思われた方、では皆さんがこれらの貴重な文化財に直接かかわれる、と聞いたらいかがでしょう。

実は現在、2027年に開館予定の新しい琵琶湖文化館の収蔵庫整備に対するクラウドファンディングを募っているのです。新しい琵琶湖文化館の“収蔵庫”というのがポイントです。収蔵庫は、冒頭で述べた貴重な文化財を守る新しい琵琶湖文化館の核となる設備です。この収蔵庫を皆さんと一緒につくっていきたい、そんな想いからクラウドファンディングを始めました。

現琵琶湖文化館は、建設費の6割が寄付でまかなわれており、本館1階エントランスには当時の寄付者銘板も残っています。新築の今しかできないこの企画。返礼品は、今回も寄付者銘板を用意しています。さらに、このクラウドファンディングならではの返礼品として、収蔵庫内に寄付者銘板を掲げるコースもあります。関係者以外は絶対に入ることも見ることもできない、国宝・重要文化財たちが眠る収蔵庫の中に自分の名前を刻むことができるのです。さあ、皆さんも文化財の守り手になってみませんか?

ご支援はプロジェクトサイトから行えます。また、サイトからのご支援が難しい方は、チラシからでもご寄付いただけます。皆さまの温かいご支援、どうぞよろしくお願いいたします。ご応募の受付けは令和8年(2026年)2月17日(火)までです。

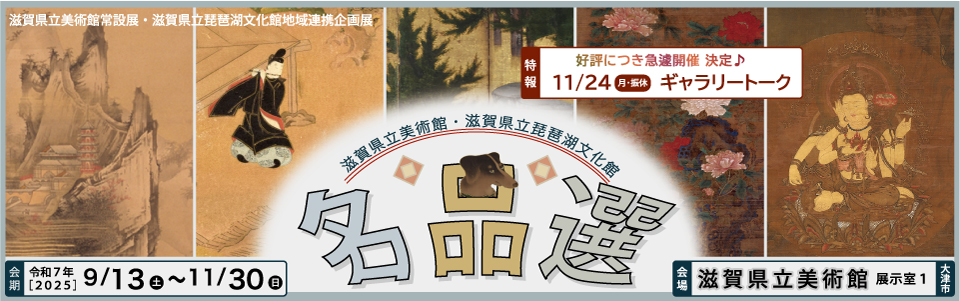

名品選 ギャラリートーク 開催しました!!

滋賀県立美術館で開催している地域連携企画展「滋賀県立美術館・滋賀県立琵琶湖文化館 名品選」、11月24日にギャラリートークを開催しました。急遽決定したイベントにもかかわらず、会場には学芸員のトークを楽しみに多くの方が足を運んでくださいました。

昭和59年(1984年)に近代美術館(当時)として開館された美術館。当館から近代絵画が移管された歴史もあり、今回の展示で久々のご対面となった作品も♪。会場には、仏画あり風景画あり工芸品ありと、両館のバラエティに富んだコレクションが並びます。さてさて皆さんの反応は?!

ギャラリートークは、美術館の山口主任学芸員と文化館の萬年学芸員が担当させていただきました。解説に熱心に耳を傾け、作品を鑑賞される皆さん。その姿に思わずうっとり💛。そう、休館中の当館が、皆さんと触れ合える貴重な時間です。

「実はこの絵のこの辺りをよ~くご覧いただくと・・・」「県の有形文化財に指定されてから初のお披露目で・・・」学芸員が投げかけるキーワードに、素直に反応してくださる皆さん。その熱心さに励まされ、私たちもまた学芸員として多くを学ばせていただいています。こうしたやりとりを糧に、新しい琵琶湖文化館での展覧会に向けて、さらに力を磨いていけたなら・・・ご期待ください🌟

急遽開催決定!名品選 ギャラリートーク!!

皆さま、朗報です♪現在、滋賀県立美術館で開催中の地域連携企画展「滋賀県立美術館 滋賀県立琵琶湖文化館 名品選」。好評をいただく皆さまからのご要望にお応えして、急遽、ギャラリートークを開催することになりました 😝。

【展覧会関連イベント 】 ギャラリートーク

日時:令和7年11月24日(月・振休)

14:00~15:00 (13:45から受付)

会場:滋賀県立美術館 展示室1

定員:当日先着20名程度※事前申込不要

参加料:無料(要観覧チケット)

展覧会を企画した両館の担当学芸員が、作品の見どころをわかりやすく紹介します🌟。会場では、無料でお配りしている解説リーフレットもございますので、学芸員の軽快なトークと併せてお楽しみください。

皆さまのご来場を心よりお待ちいたしておりま~す♪

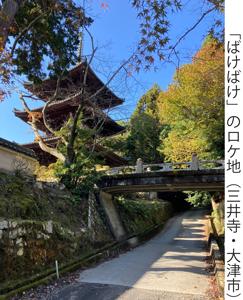

朝ドラ「ばけばけ」に見る三井寺と籠手田安定

前回に引き続き、NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の話題です♪

11月10日の第31話では、ついに髙石あかりさん演じるトキが、トミー・バストウさん演じるヘブン先生の女中になり、これからトキはどうなるのか!?とドキドキする展開。前金払いなのか早速20円という高給を得たトキは、板垣李光人さん演じる三之丞にお金を渡します。

このトキと三之丞のシーン!お気づきになった方もいるかもしれませんが、ロケ地は三井寺です!!滋賀ロケーションオフィスのHPもチェックしてくださいね。三井寺の三重塔の下の橋、趣ありますよね~。

さて、三井寺には、前回ご紹介した第2代滋賀県令・籠手田安定の顕彰碑があります。金堂のすぐ近く、3メートル以上もある大きな石碑です。明治35年(1902)3月に建立され、上部には「籠手田君頌徳之碑」と題され、16行にわたり滋賀県令・知事としての徳政をたたえています。

籠手田が島根県知事時代にラフカディオ・ハーンを招いたことに通じる滋賀での経験には、初代県令・松田道之のもと大津県大参事に就いていた際に、大津欧学校を設立したことがあります。

欧学校は明治5年(1872)に開校。滋賀県教育近代化のさきがけとなり、外国人講師を招聘し、英語を基礎としたフランス語・ドイツ語・オランダ語での語学教育を行いました。一般教養としてヨーロッパの普通科目を教え、実用専門科目としての商業等を教える男女共学の学校でした。校舎は現在の大津市中央二丁目にあたる場所。琵琶湖上交通の要衝の地としてにぎわう浜大津の蔵屋敷を借用したといいます。

滋賀での経験があり、島根でも近代教育を推進した籠手田。朝ドラでは佐野史郎さんが島根県知事を演じていますが、島根を一流の県にするために情熱を燃やす一方で、ちょっと利己的にも見える人物に描かれています。実際はどんな人物だったのでしょうか?

一説によると、「籠手田が滋賀から島根に行ったのは、伊藤博文が更迭したから」とのこと・・・。そ、そうなんですか!?籠手田は景観が損なわれることや大津が京都に編入させられてしまうおそれから琵琶湖疏水に反対し、それにより元老院議官へと転出させられ、その1年後には島根県知事に就任。県民に寄り添った県政を行おうとしていた人のようです。

ちなみに籠手田の後任として第3代滋賀県知事に抜擢されたのは中井弘。中井の書も当館に収蔵されていますので、後日「収蔵品紹介」でご紹介予定です♪

朝ドラに滋賀県ゆかりの人物が登場しています!

みなさん、ご覧になっています?NHK連続テレビ小説「ばけばけ」!小泉セツと八雲(ラフカディオ・ハーン)夫妻がモデルの物語です。

先週の第4週まででは、髙石あかりさん演じる主人公・松野トキと、トミー・バストウさん演じるレフカダ・ヘブンが、いったいどうやって出会えるのか・・・?と思っていましたが、第5週目でようやくヘブンが松江にやってきました!物語が動き出していきますね。

10月27日(月)の第21回では、船着き場に到着するヘブンを、松江初の外国人を見たいというトキたち野次馬のほか、佐野史郎さん演じる島根県知事の江藤安宗が大喜びで迎えます。この江藤安宗のモデルは、籠手田安定(こてだ やすさだ)。そうです!滋賀県ゆかりの人物です!!

天保11年(1840)に平戸藩家臣の家に生まれた籠手田安定は、幕末には京都で国事に携わり、明治になると大津県(滋賀)判事に任用され、明治11年(1878)には第2代滋賀県令(現在の知事)となりました。籠手田は大津師範学校の設立など教育に大きく貢献し、特に英語教育を重視します。明治18年(1885)には島根県知事に着任するのですが、その島根県知事時代の明治23年(1890)にラフカディオ・ハーンを英語教師として招いているんですね~。

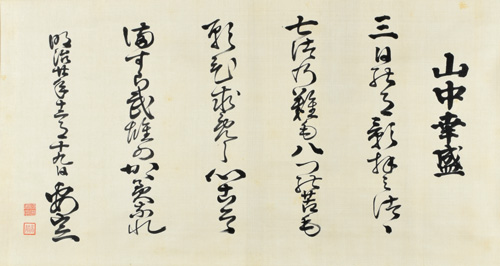

さて、そんな籠手田安定の書が、当館に所蔵されています!

この作品は、籠手田が明治20年(1887)12月19日に書いたもので、山陰の戦国武将として有名な山中幸盛(鹿之助)の「七難八苦」の逸話を書いたものです。三日月に七法の難、八つの苦しみを願い、主君の再興を果たそうとする心こそ武勇の鑑(かがみ)であると称(たた)えています。偶然にも、ドラマと同じく島根県知事時代に書かれたもので、地元の英雄である山中と自身の苦難を重ねて書いたものでしょう。

朝ドラをきっかけに、当館収蔵品と滋賀の歴史についても興味を持っていただけたら嬉しいです♪

びわ湖オクトーバーフェストに潜入!?工事中の琵琶湖文化館をPRしてきました!

先日10月18日(土)は、当館が位置する打出浜から、新文化館の浜大津までの湖岸エリアが、3つのイベントで賑わっていました。打出の森ではコーヒーの香りが漂い、おまつり広場ではジャズ音楽が響き、そして浜大津のシンボル緑地では、そう!「びわ湖オクトーバーフェスト」が開催されていました🍺

びわ湖オクトーバーフェストといえば、昨年、このイベントに合わせて「建設予定地イベント」を開催させていただいた思い出深いイベント。今年は、建設が本格的に進んでいる真っ最中。そこで、「今まさに、あそこで工事をしている琵琶湖文化館です!」ということを、もっと多くの方に知っていただくために、オクトーバーフェストの本部に少しだけ場所をお借りして、PR活動をしてきました~!

当日は、残念ながら小雨が降ったり止んだりのお天気。それでも、たくさんの来場者の方がビール片手に、ステージでのパフォーマンスを楽しんでいらっしゃいました。そんな賑やかな雰囲気の中、チラシをお渡ししながら、「あのクレーンが2本立っているところが、新しい琵琶湖文化館の建設現場なんです!」とご案内すると、多くの方が「へえ~!」と興味を持ってくださったご様子。皆さんのそんな反応を見て、私たちも嬉しくなりました😀

そしてなんと、準備していったチラシはすべて配布完了!合計180人もの方に、新しい琵琶湖文化館の情報をお届けすることができました。お立ち寄りくださった皆様、どうもありがとうございました!

ところで、大変申し訳ありません!今回のオクトーバーフェストへの出張PR、この「あきつブログ」でお知らせするのをうっかり失念しておりました…!「今年は出るの?」と気にしてくださっていた方がいらっしゃったら、本当にごめんなさい!

なので、今度こそは忘れないように、次回の出展情報をお知らせしておきます!次回は、11月8日(土)に安土文芸の郷「文芸セミナリヨ」「あづちマリエート」にて開催される出張!お城エキスポに、琵琶湖文化館のPRブースを出展しますよ!歴史好きの方も、そうでない方も、きっと楽しめるイベントですので、ぜひ皆様、お越しくださいませ~!

これからも、様々なイベントを通して、新しい琵琶湖文化館の魅力を発信していきますので、どうぞご期待ください!

大津祭県庁前ブースへのご来場御礼♪♪

毎年10月に開催される大津祭。昨年はNHK大河ドラマ「光る君へ」と絡めてご紹介しましたが、今年の大津祭の日には、なんと!琵琶湖文化館をPRするブースを出展したのですよ!!

ブースの場所は、天孫神社やNHK大津放送局でにぎわうエリアの、滋賀県庁本館前庭。シンボリックな県庁本館の前という最高のロケーションですが、実は大津祭で県庁前にブースを出すのは、史上初の試みかも・・・!?そんな貴重な機会をいただき、ドキドキしながら準備を進めました。

土曜日の宵宮(よみや)、そして日曜日の本祭(ほんまつり)と、それぞれ4時間ずつという短い時間での出展で、また土曜日はなんとかお天気が持ってくれましたが、日曜日はときおり小雨が降る中での開催に。

そんな足元の悪い中でも、2日間あわせて1000人近くもの方がブースを訪れてくださいました!ご来場くださった皆様、本当にありがとうございます!!

さて、今回のブースの内容をご紹介いたしますと、まず「新しい琵琶湖文化館に関するパネルの掲示」です。ここでは学芸員や県職員が、建設中の新しい文化館がどんな建物になるのか、そしてどんな事業を展開していくのかといったご説明や、あわせて来月11月19日から予定しているクラウドファンディングについてもご案内しました。

そして二つ目は、小さなお子さんから大人までご参加いただきました「しおり作りワークショップ」。当館所蔵の絵画作品をモチーフにした、オリジナルのしおりを作れる体験コーナーです。可愛らしい「応挙のわんこ(円山応挙の狗子図です♪)」はお子さんを中心に大人気。また、大津ならではということで「大津絵」も多くの方に選ばれていましたよ!

このしおり作りワークショップは大好評で、2日間で340名以上もの方が体験してくださいました。自分の手で作ったしおりを大切そうに持ち帰る皆さんの姿を見ていると、私たちも嬉しいデス☺

すぐ近くのNHK大津放送局さんでもワークショップをされていたのですが、そちらからの呼びかけで琵琶湖文化館のブースに来てくださった方もいらっしゃいました。NHKさんのワークショップと合わせて、楽しめる機会になったのではないでしょうか。

大津祭という滋賀県を代表するお祭りを訪れた多くの方に、新しい琵琶湖文化館の魅力を直接お伝えできたこと、そして皆さんの笑顔に触れられたこと、とても貴重な経験となりました。これからも様々な形で情報発信やイベントを企画していきますので、どうぞご期待くださいね~!

国スポブースへのご来場御礼 ♪

日中はまだ夏の名残を感じる暑さですが、少しずつ秋らしい風が吹く日も増えてきましたね。

昨日閉幕した「わたSHIGA輝く国スポ」。都道府県別の成績発表では、滋賀県は男女とも総合成績が1位となり、天皇杯・皇后杯を獲得しました!そんな陸上競技の熱戦が繰り広げられ、開会式・閉会式の会場となった平和堂HATOスタジアム(彦根総合スポーツ公園陸上競技場)の「おもてなSHIGAエリア」にて、琵琶湖文化館のPRブースを出展いたしました。たくさんの方にお越しいただき、本当にありがとうございました!

出展期間中は残念ながらあいにくの雨の日もありましたが、ブースでは琵琶湖文化館をより身近に感じていただけるよう、ワークショップを実施しました。小さなお子様から大人の方まで、多くの方にご参加いただき、その数はなんと187名!さらに、チラシをお持ち帰りいただいた方を含めますと、な・な・なんと817名もの方々に、新しい琵琶湖文化館について知っていただくことができました。

お立ち寄りいただいたお客様は滋賀県内の方が多く、以前からご関心いただいていた方も多く、大変ありがたく感じました。

「昔、地下のプールに入ったことがある」と、昭和の琵琶湖文化館にまつわる思い出を語ってくださる方や、「小学5年生になったらフローティングスクールで新しい琵琶湖文化館に行くことになるのかな?」と、未来に期待を寄せてくださる親子連れの声もあり、嬉しく思いました😀

また、県外からお越しの選手の方々にもワークショップにご参加いただくなど、幅広い層の方々に琵琶湖文化館の魅力をPRできたと実感しています。

さてさて、琵琶湖文化館の秋のイベントは、まだまだ続きます!

次回は、10月11日(土)、12日(日)に開催される大津祭にあわせて、県庁前で特別ブースを出展いたします。お祭りとともに、ぜひお立ち寄りください。

[詳しくはコチラ]

そして、来週10月15日(水)には、今年度最終回となる滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」も開催されますので、こちらもどうぞお見逃しなく!

[お申し込みはコチラ]

もちろん、現在開催中の滋賀県立美術館での展覧会も!前期展示は13日(月・祝)までですよ~!

[詳しくはコチラ]

この秋、まだまだみなさまにお会いできる機会を楽しみにしております♪

【新しい琵琶湖文化館】大津祭の日に特別ブース出展!

皆さま、昨年の10月、何があったか覚えていらっしゃいます?「新しい琵琶湖文化館 建設予定地イベント」を開催しましたね~。そう、あの頃はまだ建設『予定地』でした。建物が建つ地面の上にカラーコーンを並べて、その大きさを想像×実感していただく(?!)最初で最後の斬新なイベント (!!) を決行・・・それが今やここまで工事が進んでおります!

あれから1年・・・

ということで皆さま、今年は『祭りだワッショイ!』でゴザイマスよ!!

きたる10月11日(土)および12日(日)の大津祭の日に、滋賀県庁本館前庭にて、新しい琵琶湖文化館をPRする特別ブースを出展します!!

日時 令和7年(2025)

10月11日(土)16時~20時【宵宮】

10月12日(日)11時~15時【本祭】

会場 滋賀県庁本館前庭(大津市京町四丁目1番1号)

申込不要、参加無料のイベントです🌟

会場では、学芸員や県職員が、新しい琵琶湖文化館の建物や事業等について、パネルを使って詳しくご説明します。また、ワークショップでは、琵琶湖文化館の館蔵品をモチーフにしたしおりを作ることができます。小さなお子さんから大人まで、誰でもご参加いただける楽しいイベントにしたいと思っておりますので、皆さまぜひ気軽にお立ち寄りくださいませ♪

国スポで琵琶湖文化館PRします!

滋賀県では、昭和56年(1981年)の「びわこ国体」以来44年ぶり2度目の開催となる「わたSHIGA輝く国スポ」。今回、この国スポの開閉会式会場となる平和堂HATOスタジアム(彦根総合スポーツ公園陸上競技場)の「おもてなSHIGAエリア」(外部リンク)に、琵琶湖文化館PRブースを出展します!

【出展場所】

平和堂HATOスタジアム(彦根総合スポーツ公園陸上競技場) おもてなSHIGAエリア スポーツ・物販エリア(HPLベースボールパーク北側のエリア)

【出展日時】

9月28日(日)11:15~18:00 ※総合開会式

10月3日(金)9:00~17:00

10月4日(土)9:00~17:00

10月5日(日)9:00~17:00

10月6日(月)9:00~16:00

10月7日(火)9:00~13:00

10月8日(水)9:00~14:00 ※総合閉会式

「おもてなSHIGAエリア」は、単なる物販・飲食の場に留まらず、滋賀の豊かな自然、文化、そして温かい県民性を肌で感じていただける『おもてなしの玄関口』としての役割を担います。

(10/3~10/8予定)

そんな一角に設ける琵琶湖文化館ブースでは、新しい琵琶湖文化館に関するパネルの掲示や、館蔵品をモチーフにしたワークショップを実施します。全国からお越しのみなさまに、琵琶湖文化館のことを知っていただけるブースになればと思っています!

9月28日の総合開会式、10月8日の総合閉会式の日は、すでに観覧募集は終了していますが、10月3日から7日は陸上競技が行われます。迫力あるスポーツを間近にご覧になるとともに、琵琶湖文化館ブースにもお立ち寄りくださいね♪

「ミニ屏風」作りを楽しんでいただきました ♪

いよいよ梅雨に突入しましたね☔憂鬱な雨の日はご自宅で「ミニ屏風」作りを楽しんでみてはいかがでしょうか(?!)

先日、彦根市の鳥居本地区公民館にて出張ワークショップ「ミニ屏風をつくろう」を行いました!講師は当館の武内学芸員✨実はこのワークショップ、昨年彦根市稲枝地区公民館でも実施させていただいた人気講座なんですよ~[昨年の様子はコチラ]!! クチコミで評判が広まり、このたびの講師派遣と相成りました♪

先ず、武内学芸員から屏風の役割や数え方について講義があった後、実際にミニ屏風作りへと進みます。基本の材料は100円ショップでも買えるスチレンボードと紙蝶番にする書道半紙。屏風に貼る絵と屏風を飾る裂(きれ)や唐紙(からかみ)は各自自由に選んで組み合わせていただきました♪

はじめは「これが屏風になるの?」「ちょっとむずかしいかも…」という不安の声が聞こえていましたが…

完成に近づくにつれ「わあ!屏風ができてきた!」「その組み合わせも素敵ね」と楽しげな声が上がっていました✨

最後に作品を見せ合い、皆さんとても満足そうなご様子♪作品を作り上げたこの達成感!!楽しんでいただけたようで何よりです(笑)。

和気あいあいと取り組んでいただき、こちらも元気をいただきました🌟

ミニ屏風の材料や作り方は滋賀県文化財保護課のYouTubeでも紹介しています。

動画を見ながらミニ屏風作りにぜひ挑戦してみてください♪

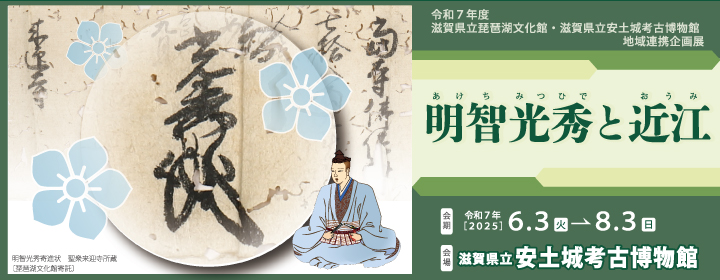

地域連携企画「明智光秀と近江」始まりました ♪

皆さんこんにちは、「あけち」・・・ならぬ「あきつ」君です。ご機嫌いかがですか?

突然ですが、あきつ君のこのコスプレ、「どこかで見たことあるなぁ~」と思われた方いらっしゃいます?そんな貴方はきっと無類の戦国武将好き(!?)。

そう、これは某テレビ局:N〇Kの大河ドラマで令和2年に放送された「麒麟がくる」オープニング、そのパロディ・・・。主役の明智光秀を演じる長谷川博己さんが、このようないで立ちで格好よくキメ顔をされてました。そうですか、あれからもう5年。。。

なんて、懐かしんでばかりぢゃない! 我らが琵琶湖文化館の地域連携企画展「明智光秀と近江」が、滋賀県立安土城考古博物館にて始まりました!

昨年、光秀が城主を務めた坂本城跡(大津市下阪本)で建物跡や石垣が見つかり、はたまた聖衆来迎寺(大津市)からは長年所在不明であった光秀の「寄進状」が再発見(琵琶湖文化館が調査に協力!!)されたりと、何かと明智光秀に熱い視線👁を向けていた滋賀県民 (笑)。

そこで、光秀を巷で有名な「本能寺の変で織田信長を討った武将」としてだけではなく、光秀と近江のつながりに、もっと注目して見てみてもいいんじゃない?と、安土城考古博物館とタッグを組んだこの企画。昨年見つかった「寄進状」をはじめ、両館が収蔵する光秀関係資料を公開しています。

6月14日(土)には関連講座も催されます。

◆演 題◆ 中世都市坂本と明智光秀の築城

◆講 師◆ 福島克彦氏( 大山崎町歴史資料館 館長)

◆定 員◆ 120名 当日受付 先着順

◆参加費◆ 500円(資料代)

この「あきつブログ」では、明智光秀というと、なんちゃってイラストの「明智クン」がよく登場しますが、会場には・・・ ぜひご覧ください♪

「明智光秀と近江」は、近江八幡市の滋賀県立安土城考古博物館にて、8月3日までの開催です(月曜休館)。ご来場お待ちいたしております🌟

副館長がバラエティ番組に出演しました📺

みなさま、ご覧になりましたか!?5月7日(火)に放送されたフジテレビ「世界の何だコレ!?ミステリー」を!!!

昭和12年9月に工事着手、昭和14年5月に竣工した、滋賀県庁。この滋賀の近代建築を代表する建物内の、執務室の壁紙が剥がれたところに、まるで屏風の下貼り文書のように「謎の古文書」が貼られているのが近年発見されました。

今回、なんと上記の番組にてこれが取り上げられました!2時間番組の中ほど「気になる謎現場!直撃調査」にて、取材いただきましたよ~♪

下貼り文書については、過去のブログでちょっとだけ触れているのでご覧いただければと思いますが、下地に使われていた反故紙です。屏風や襖と違って、滋賀県庁は鉄筋コンクリート造なので、こうした下地は不要のように思われます。番組に出ていた専門家の方も、「他に例を見ない」とのこと。本当に「何だコレ!?」ですね😲

さてさて、番組中では、当館の井上副館長と、文化財保護課の坪田主任技師が出演しました。終始アンガールズの田中さんにいじられながら、軽妙なトークを交えて取材が進められました。井上副館長、何かと小ネタが多すぎる!?とも思いましたが、85年以上前に建てられ現在も使われている滋賀県庁に、誰も解明していない謎が秘められているということ、そして文化財の守備範囲の広さとその面白さを分かっていただけたんじゃないでしょうか。

身近な職員が出演しているからだと思いますが、何度も笑ってしまいました。あ~、面白かった!

・・・え?・・・ご覧になっていない方もいらっしゃる??大丈夫です!TVerで見られますよ!!!今のところ配信終了まで1週間以上ありますが、お早めにチェックしてくださいね。

そしてさらに!この番組に出演した、坪田主任技師の打出のコヅチも控えています!6月18日(水)の回のテーマは「湖国の文化財建造物~新県指定と近年の保存修理状況~」ですが、撮影の裏話も聞けるかもしれません!?お申し込みはコチラからどうぞ♪

大阪・関西万博へ!~滋賀と博覧会~

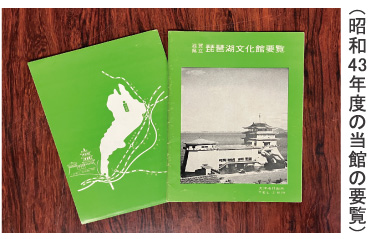

滋賀に関連する博覧会といえば、このあきつブログをご覧の皆さまは、昭和43年(1968)の「びわこ大博覧会」を思い出す方もいらっしゃるのではないでしょうか?

びわこ大博覧会は、現在はプリンスホテルやウカルちゃんアリーナが立ち並ぶ、大津市におの浜の埋め立て地を会場として開催された地方博覧会です。滋賀県政100周年、大津市政70周年の記念事業として開催され、52日間の会期でなんと98万5千人もの来場があったそうです。テーマは「湖と文化のまつり」で、滋賀県の文化財を(しかも第一級品を!)展示したとのこと。琵琶湖文化館の学芸員も、展示に協力したかもしれません。

びわこ大博覧会の会場から西に1キロちょっとの当館では、明治100年を記念した「近代近江人の遺芳展」をはじめ、「近江の仮面展」「現代世界の陶芸展」といった展覧会が次々に開催され、博覧会の影響もあってか盛況だったようです。

びわこ大博覧会の2年後の昭和45年(1970)、ご存知とおり日本万国博覧会「エキスポ’70」が大阪で開催されました。エキスポ’70における滋賀との関連はというと、「地方自治体館」というパビリオンでの都道府県や政令指定都市別の展示です。「県の日」にはパビリオン内の食堂で、それぞれ郷土の料理が味わえたといいます。滋賀県の日には何が提供されたのでしょうか?

それから55年後・・・、令和7年(2025)に大阪・関西万博が開催されます!4月13日の開幕を前に試行実施する、テストランに行ってきましたので、ご紹介します~!

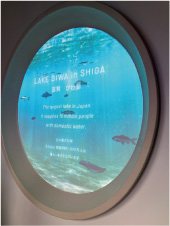

目当てはもちろん、滋賀県ブースを出展する関西パビリオン。夢洲駅すぐの東ゲートから少し歩くと着きます。

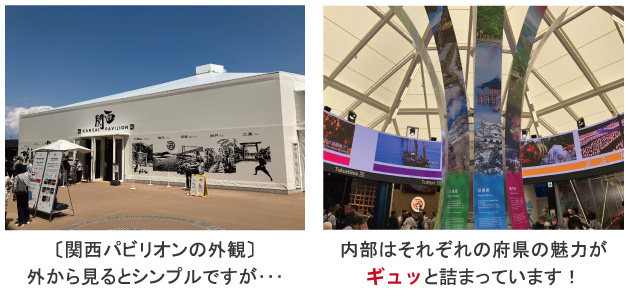

大阪を除く関西5府県と周辺4県が出展する関西パビリオンでは、どの府県のブースも100~200平米程度で広くはないものの、それぞれ工夫が見え、「この万博のついでに●●県に来て!」というアツイ想いを感じました。

なかでも滋賀県ブースは、滋賀の魅力を伝える独創的な空間になっていたのではないでしょうか?

滋賀県ブースのエントランスは、飛び出し坊やがお出迎え。

エントランス中央の動画が投影されている円いスクリーン、これはなんと焼き物!信楽で焼かれたものということで、触って確かめてしまいました。

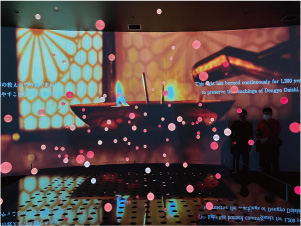

エントランスののれんをくぐると、めっちゃ大きいスクリーンに映像が映し出されています。

スクリーンの左右の壁が鏡張りだからか、かなりダイナミックな印象です!さらに部屋の中央には、直径5センチほどの球体450個が、映像にあわせて上下し、下面からのライトで様々な色に光るという、不思議で美しい空間となっていました(テストランでは球体演出はシステム不調も見られましたが・・・)。

さてこの映像は、自然豊かな滋賀の四季折々の風景と、その周りで生きる人々の営み、そして様々な姿を見せる琵琶湖の美しさが表現されています。映像を見ながら思ったんですが、登場しているのはほとんど(9割くらい!?)は文化財関連と言えるのでは・・・?どんなコンテンツかは滋賀エキスポミュージアムでもご覧いただけますので、チェックしてくださいね♪

滋賀の文化財が、世界中の人が訪れる万博でこんな風に紹介されているなんて、嬉しいですね。みなさま、万博に行ったら、関西パビリオンの滋賀県ブースは必見ですよ!

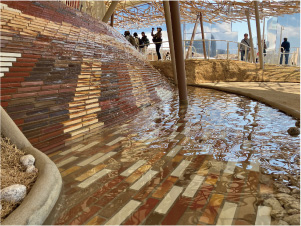

ご紹介した関西パビリオンの他にも、 信楽焼のレンガが使用されている「いのちの遊び場くらげ館」や、 屋根に西の湖のヨシが使用されている「EARTH MART」などなど、滋賀県ゆかりのパビリオンがありますので、万博に行った際には探してみてください✨

★YouTubeにて公開中★「歴史を止めない!未来へつなぐ文化財」

今年3月にBBCびわ湖放送で放送されたTV番組「歴史を止めない!未来へつなぐ文化財」が滋賀県文化財保護課のYouTubeチャンネルで公開されています。

実はこの番組、当館の萬年学芸員も出演しているんです!

「初めてのテレビ出演で内心ドキドキでしたが、なんとか役目を果たしてきました♪」

滋賀県内で有形、無形の文化財を守り、次世代に継承しようと取り組む地域の人々や職人の方々の活動、思いを、穏やかな口調でわかりやすく紹介(!)しておりますので、ぜひご覧になってくださいね♪

今回、番組で紹介されたのは次の二組です。

さづかわ祭り教室〔守山市、近江のケンケト祭り長刀振り〕

ユネスコ無形文化遺産「風流踊」近江のケンケト祭り長刀振りの継承に努める祭り教室です。重い長刀(なぎなた)を持ちながら子供たちが軽やかに飛び跳ねる様子には、とても驚かされますね…!後継者不足という困難を抱えながら、「まずは子どもたちに祭りを楽しんでもらいたい」という思いで活動されています。

臼井浩明さん〔黒田工房(大津市)代表、選定保存技術「表装建具製作」保持者〕

黒田工房の臼井さんは表装建具(襖や屏風などの下地や枠に使う木製の骨組み)の仕立てや修復に携わられています。受け継がれた伝統的な技術を発展させ新たな創作活動にも取り組まれているそうで、なんと世界初の木造小型人工衛星(!)の製作にも関わっているのだとか・・・!

今現在も多くの方々が、文化財の継承に尽力されています。文化財保護に関わる当館としても、文化財を支える方々の活動や思いを発信していければと思います✨

滋賀県文化財保護課のYouTubeチャンネルでは、他にも滋賀県の文化財にまつわる様々な動画を投稿しています!もちろん(?)当館に関する動画も投稿されていますよ・・・💖ぜひぜひチェックしてみてください♪

鎌倉時代の仏像発見! & 文化財保護法成立の歴史に関する資料発見!【琵琶湖文化館研究紀要・発刊】

今年もこんな季節になりました(→)。

皆さま、いかがお過ごしですか?? この時期の文化館と言えば・・・そうです!一年の総まとめ!調査研究の成果をまとめた「研究紀要」の発刊です!

当ブログを定期購読(?!)いただいている皆さまであればお気付きでしょうか?1月からこちら、ブログの更新回数が若干少なくなっていたことを・・・。それもこれも各担当が執筆活動に勤しんでいたため!(モチロンそれだけが理由ではありません(笑)。)その成果は?出来栄えは??・・・おかげさまで今年度 も 仕上がりは上々、充実の内容となっております!

◆玉林寺(守山市洲本町)所蔵 銅造薬師如来坐像について

令和6年に実施された調査の結果、鎌倉時代の希少な金銅仏として確認された、玉林寺の銅造薬師如来坐像。科学的調査の結果とともに、本像について詳細に報告 。

◆衆議院法制局試案・重要文化財保護法案要綱について

ガリ版刷りの「重要文化財保護法案要綱」の発見および翻刻。当館初代学芸員の宇野茂樹氏(1922~2018)による書き込みにも触れ、文化財保護の歴史の一端を振り返る。

◆【研究ノート】休館中の琵琶湖文化館における収蔵環境管理について

築64年の建物、17年休館中の当館における文化財収蔵環境についてまとめる。長期休館に関わる課題を中心に、現状とその対応を紹介。

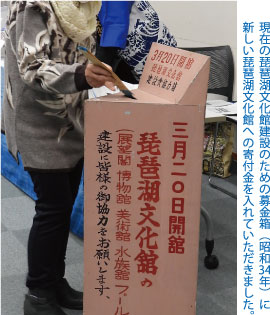

◆【研究ノート】 琵琶湖文化館の建設費協力箱について

昭和34年(1959)に県立滋賀会館に設置された、当館の建設資金を募る「建設費協力箱」について、昭和期の寄付活動や募金箱とともに紹介。

◆【令和6年度年報】活動報告など

何度もくじけそうになりました。発行が危ぶまれた年もあります。とはいえ、先輩から引き継がれてきた「琵琶湖文化館 研究紀要」発刊の伝統を、博物館として調査研究の成果を皆さまに披露する、この機会を、その意義を、こうして継続して来れたことに感謝したい・・そんな第41号でゴザイマス(ただし苦労も多かった~(笑))。

当館の「研究紀要」は、県内の図書館はもとより国会図書館や市町教育関係機関、博物館などにも送付しております。是非皆さま手に取ってご覧くださいませ 。

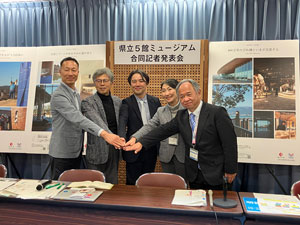

5館連携★合同記者発表会!

3月21日に「県立5館ミュージアム合同記者発表会」が開催されました!安土城考古博物館、陶芸の森、県立美術館、琵琶湖博物館、そして当館:琵琶湖文化館の、県立5館の連携を発信するため、このたび初めて開催。5館の館長・副館長が集まり、記者に向け令和7年度の取組を発表しました。

記者発表会では、はじめに5館それぞれが、主に展覧会のテーマについて紹介しました。

当館からは井上優副館長が出席。令和7年6月3日(火)~8月3日(日)に安土城考古博物館にて開催する、地域連携企画展「明智光秀と近江」についての発表です!また、新しい琵琶湖文化館についても、県民と一緒に盛り上げていきたい「県民フォーラムⅤ」をはじめとする様々なイベントも、決まり次第発表していくと説明いたしました。

発表会の後半は、県立美術館の保坂館長(ディレクター)がモデレーターとなり、フリートークを開催。実はドレスコードがあるとのこと(気づかなかった!)。琵琶湖をイメージして、みなさん青いものを身にまとっているそうです♪

フリートークでは、保坂館長が話を振っていきながら、5館の多彩な連携や展覧会の内容について、詳細なお話がありました。当館の井上副館長へは、来年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟」との関連について保坂館長から話が振られ、井上副館長は「琵琶湖文化館でも何らか関連付けて発信したい」と発言が!あきつブログでも「豊臣兄弟」を扱うことになると思いますので、どうぞお楽しみに♡

さらに記者からは、

「なぜ今、県立5館の合同記者発表に至ったか?」

との質問が!

回答その1「バブルの時代ではバチバチのライバル関係(衝撃ですね💥)になることもあったが、連携が重視されてきた昨今の情勢もある」

回答その2「分野の異なる博物館が連携した展覧会やイベントを開催することで、いろいろな視点から、滋賀県のこと・琵琶湖のこと・文化財や歴史のことが分かってくる」

県立5館が連携していくことで、より多視点で魅力的な滋賀を発見できる…!素敵ですね✨

そして5館のつながりを見せられる何かを作ろう!?5館の年間スケジュール表を○○で作ろう!??など、館長たちのその場限りの自由な発言に、笑いに包まれる場面もありました(笑)。

とてもなごやかな記者発表会となりました。保坂館長もおっしゃっていましたが、県内外・国内外の人に、ぜひ県立5館を周遊していただきたい、万博等で大阪や京都が混雑しているときに、滋賀に来てホッとしていただきたいと思います。また、歴史だけではなく、美術や自然など、様々な入口となる館があるので、1館行ったときに「もう1館行こうかな」というきっかけづくりになればという発言もありました。

当館は休館中ではありますが、令和7年度も地域連携企画展に取り組むほか、滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」や、新しい琵琶湖文化館に関するイベントも様々に予定しております。詳細は随時発表いたしますので、ぜひご参加お願いいたします♪

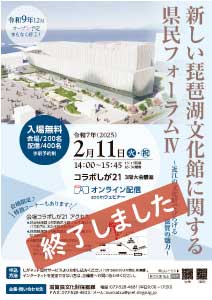

県民フォーラムの結果を公開!

あきつブログをご覧のみなさま、2月11日開催の県民フォーラムでは、ご参加どうもありがとうございました!

残念ながらお越しいただけなかった方もいらっしゃるかもしれませんね😢そんな方にも県民フォーラムの内容をお届けしたいと思います!

このほど、県民フォーラムではどんな議論があったか?という結果をまとめたものを、滋賀県のHPにて公開しました。ページの上の方にあるリンクから、PDFをご覧くださいませ♪

PDFでは、各登壇者の発表をまとめております。そしてゲストスピーカーの大津市歴史博物館・木津副館長からの質問に応じた議論や、会場からの質問への回答も掲載しております。紙面の都合から割愛させていただいた点は多くありますが、ブログとあわせてご覧いただくと、当日の雰囲気が伝わるのではないかと思います。

あと、サラッと書いていますが、【会場特設コーナー】の欄も注目です!当日、新文化館への寄付の受付もしたのですが、な・な・なんと、

寄付者数:34名

寄付金総額:53,021円!!!

という、たくさんのご寄付をいただきました。みなさま、本当に、ほんっと~~にありがとうございます!!!みなさまからいただいた寄付金は、大切に使わせていただきます。

また、来年度以降もこうした寄付受付の事業を進めていく予定ですので、引き続きのご協力をよろしくお願いいたします。

さてPDFに戻りますと、後半はご参加いただいたみなさまが答えてくださったアンケートのまとめです。アンケートを拝読していると、応援メッセージが多く、感激!!!今後も県民フォーラムを開催してほしいという声もたくさんいただきました。

みなさま本当にありがとうございます。あたたかいお言葉を励みに、来年度もはりきっていきますので、どうかよろしくお願いいたします✨

文化館の収蔵品・目に留まる!?

突然ですが、当館のお仕事の一つに、出版社やテレビ局からの依頼を受けて、画像データを提供するお仕事があります。さまざまな媒体を通して、当館の収蔵品が皆さまのお目に留まる・・・機会も意外と多いのですよ!?気付いておられますかね~♪今日はそんなお話です。

まず、画像提供で今年度一番依頼が多かったのは・・・コチラ「山法師強訴図」です。

受験を頑張ってこられた皆さんは、見覚えアリ??山法師(武装した僧侶・僧兵)たちが、神様の威光をかざして神輿をかつぎ、朝廷や幕府に無理やり訴えを通そうとする「強訴(ごうそ)」の場面が描かれています。

平安時代後期、強大な権力を持つ白河法皇が、朕(自分)の意のままにならぬものとして「賀茂川の水、双六の賽、山法師」の三不如意を挙げたという有名なエピソードがありますが、実際の画題として描かれることは珍しく、本図は貴重な絵画資料として、教科書や大学入学試験の問題集などによく掲載されます。

勉強がはかどらなくて、ついイラっとしてしまったら、このオジサマ・・・否・・・僧兵たちのお顔に注目してみましょう。その表情はちょっぴりユーモラス(?!)・・・きっと肩の力が抜けて、勉強がはかどりますヨ(笑)。この僧兵を見かけたら“要チェック”です!

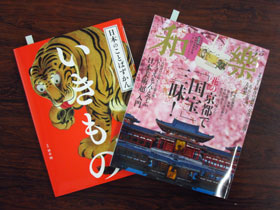

そしてもう一つご紹介したいのがコチラ、円山応挙が描いた「狗子(くし)図」。見てください!このモフモフ♡この愛くるしさ、見過ごすことなんて出来まセン!

ということで、近年大注目の文化館のワンコ、「日本のことばずかん いきもの」(講談社発行)や、日本美術・日本文化を紹介する雑誌「和樂 4・5月号」(小学館)などにも、掲載いただいております。

日々慌ただしく過ごす皆さまに、ほっと一息、気持ち和ますお時間を・・・ただただ、この可愛さを愛でていただきたい、文化館のワンコデス(笑)。

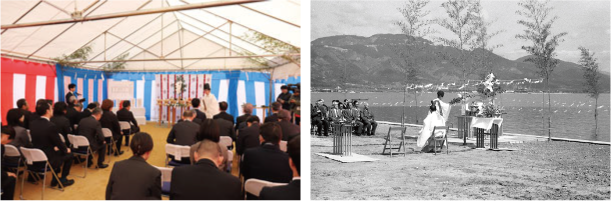

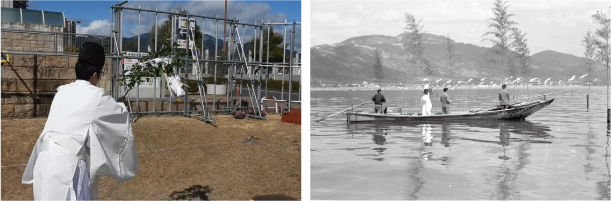

比べてみよう☆琵琶湖文化館着工式の今昔

晴天の2月20日、新しい琵琶湖文化館の建築工事着工記念式典が執り行われました。関係者50名ほどが参列し、晴れやかな場となりました!

そういえばこの光景、どこかで見たことがあるような・・・?そうです!現在の琵琶湖文化館の建設工事課程の『写真アーカイブ』と『動画』です。65年前の昭和35年4月18日に、当時は「滋賀県観光文化館」という名前で予定されていた当館の起工式が行われました。

さてさて、65年前の起工式の様子を、昨日の写真と比べてみませんか?

●会場

今 回:紅白幕つきのテントが設置され、その中に祭壇や関係者席を設置。

地鎮祭に使われることが多いという青白幕もありました。

65年前:埋め立て地(この前年に埋め立て。現在の文化館掲示板あたりか)に祭壇を築き

ました。

●看板

今 回:大きな看板が設置されました。

65年前:今回よりさらに大きな看板です。紅白で飾られていたのでしょうか。

●四隅祓

今 回:建物が建つところが紐で縄張りされています。その四隅をお祓いし、清めます。

65年前:湖上に縄張りが!神主は船に乗り、お祓いしました。

●地鎮行事

今 回:「エイエイエイ」と発声する刈初の儀をはじめ、砂山を用いた地鎮行事。

65年前:湖上での杭打ち!木槌で杭を打ち、玉串を奉納しました。

●式典の後は・・・

今 回:メディア(新聞8社、テレビ2社)による囲み取材。

琵琶湖C&Sと滋賀県が、事業にかける意気込み等をお話ししました。

65年前:お供えしたお神酒や食べ物を下げて、同じものをいただく直会(なおらい)。

うーん、時代と場所が違うので(特に場所:地上と湖上!)、いろいろ違って面白いですね♪65年前にはこの起工式のほかにも、「基礎奉鎮祭」「立柱祭」「定礎祭」「上棟祭」「蜻蛉上翔祭」「資材感謝祭」、そして「竣功報謝祭」といった祭礼が逐次行われたそうです。

新しい琵琶湖文化館では65年前のような多くの式典はないんじゃないか?と思いますが、今回の着工記念式典を経て、3月からいよいよ着工です!琵琶湖文化館Xでは定点観測をしておりますので、工事の進捗もチェックいただけます♪

みなさまに御礼♡県民フォーラム開催しました!

2月11日、「新しい琵琶湖文化館に関する県民フォーラム」を開催しました!朝は小雪のちらつく寒さでしたが、会場:コラボしが21は熱気あふれ、みなさまに高いご関心をいただいていると感じました。本当にありがとうございます♪

登壇者は、新しい琵琶湖文化館のPFI事業を担う琵琶湖C&Sと滋賀県の各担当者。そもそもPFIとは?や、建築設計の概要をはじめとする5つのパートに分け、新しい琵琶湖文化館がどんな館になるのか、具体的な説明がありました。当館からは和澄主任学芸員が登壇し、新しい館の展示室や展覧会の概要などを中心にお話しいたしました。

フォーラム後半は大津市歴史博物館の木津勝副館長をお招きしたトークセッションです。木津さんからは、大津市歴史博物館と当館は、連携相手かつ扱う分野が重なるライバル関係(!)という前置きから始まり、各パートに関して質問がありました。木津さんからの質問に、「うんうん」と頷くご参加のみなさんの姿も印象的でしたが、いかがでしたでしょうか ?

木津さんからは、終始なごやかな雰囲気でご質問いただき、登壇者たちと語り合っていただきました。新しい琵琶湖文化館の開館がとても楽しみだと大きな期待をいただき、あわせて登壇者をはじめこの事業に携わる人々が、所属の垣根を飛び越えて、チームとして楽しみながら取り組んでいることが頼もしい、とコメントいただきました。

みなさまにもそんな雰囲気が伝わっていたら嬉しいです!会場からの質問タイムもあり(時間の都合でご質問いただけなかった方は申し訳ありません・・・)、ご参加いただいたみなさまには御礼申し上げます!

さて会場では、フォーラムの前後でお楽しみいただける特設コーナーを設置しましたが、いかがでしたか?フォトスポットではふきだしパネルと滋賀県フレームをお持ちいただき、新文化館パネルや仏像バナーと一緒に写真撮影ができました。寄付受付コーナーでは、現在の琵琶湖文化館建設時の募金箱にお金を入れていただけ、さらに1000円以上のご寄付をいただいた方はガチャガチャも!ガチャガチャを回して当たる絵はがきは、種類多めに持って行ってしまったかなと思いましたが、選ぶのも楽しんでいただけたように思います。

また、今回アンケート等で、「開館後のボランティアの予定は?」という、とても嬉しいご質問を多くいただいております。まだ詳細は決まっておりませんが、開館後はボランティア組織を作り、活動いただく予定をしております。決まりましたら、みなさまにご案内しますので、ぜひご参加ください!

登壇者の発言にもありましたが「新文化館を使いたおしてほしい!」「ボランティア活動をとおして使いたおしてもらえる館にしたい!!」そんな思いで、事業を進めております♪