今年の梅雨は、なかなか明けてくれませんが、日にちの経つのは早いものでございます。まだまだ先のコトと思っていた地域連携企画展「歴代天皇と近江-滋賀県立琵琶湖文化館 館蔵品より-」の開催が迫ってまいりましたよ~。

本展は、甲賀市にある土山歴史民俗資料館での開催です。出陳のために梱包された作品たちは、本日朝9:30、「いってらっしゃ~い!!」とお見送りの声も華々しく(?)、無事当館から旅立っていきました。今頃は、甲賀市さん協力のもと、着々と会場準備が進んでいるものと思われます。ムフフッ。

このような時、お留守番で館に残る事務系職員としては、無用の心配を重ねてしまうもの・・・雨で道は渋滞してないか、積み残しはないか、こちらが用意したパネルに不備はないか等々・・・でも大丈夫!準備万端!みんなで確認しながら用意をしたので、「オールOK」!!でございま~す。あとは現場に託すのみ!吉報を楽しみに待ちましょう~!

一つの展覧会・・・とは言え、展覧会は学芸員だけのモノにあらズ・・・です。今回事務系職員も、パネル作成をちょこっとだけお手伝いさせていただいております。こういうトコロが文化館的と言いましょうか、少ない人数での総力戦と言いましょうか(笑)。 館としての一大イベントでもありますので、みんなで盛り上げることを楽しんでいます。

館としての一大イベントでもありますので、みんなで盛り上げることを楽しんでいます。

ということで、会場には文化館キャラクター「あきつ君」とともに、このようなイラストも多数送り込まれていますので、こちらの方もお楽しみに。。。

展覧会の開催準備に追われる学芸員さんたちの間で呟かれる、魔法の言葉があると聞きます。・・・『開かない展覧会はない』・・・(笑)。本展の担当さんは、「大丈夫!」「おっけい!」「問題なし!」が最近の口癖になってます(笑笑)。開催までまもなくです!みなさんも楽しみにしていてくださ~い。

展覧会の開催準備に追われる学芸員さんたちの間で呟かれる、魔法の言葉があると聞きます。・・・『開かない展覧会はない』・・・(笑)。本展の担当さんは、「大丈夫!」「おっけい!」「問題なし!」が最近の口癖になってます(笑笑)。開催までまもなくです!みなさんも楽しみにしていてくださ~い。

●内容・講師:

●内容・講師:

5月に開催された滋賀の文化財講座花湖さんの打出のコヅチ第1回では、「伝統音楽を守る~邦楽器の糸製作」のお話をうかがい、すごく興味をそそられ、それからどうも、思考回路が影響を受けてしまったみたいなのですよ(笑)。

5月に開催された滋賀の文化財講座花湖さんの打出のコヅチ第1回では、「伝統音楽を守る~邦楽器の糸製作」のお話をうかがい、すごく興味をそそられ、それからどうも、思考回路が影響を受けてしまったみたいなのですよ(笑)。 これは、昭和の作品ですが、国の選定保存技術(本藍染)の技術保持者であった紺九(こんく)の三代目森卯一氏が染めた糸を用いて織り出された布です。

これは、昭和の作品ですが、国の選定保存技術(本藍染)の技術保持者であった紺九(こんく)の三代目森卯一氏が染めた糸を用いて織り出された布です。

近畿地方は梅雨入り直前。うっとうしいお天気続きに、気分も滅入りがちになりますが。。。そんな時こそ、あきつブログで新しい情報を仕入れて、ワクワク・ドキドキはいかがでしょうか?

近畿地方は梅雨入り直前。うっとうしいお天気続きに、気分も滅入りがちになりますが。。。そんな時こそ、あきつブログで新しい情報を仕入れて、ワクワク・ドキドキはいかがでしょうか? 今年は、お代替わりによって天皇家への注目が集まっていますよね。そんなご時世にも敏感な文化館。館蔵品の中から、今までまとめて展示される機会が少なかった、歴代天皇に関係する選りすぐりの資料をご覧に入れることになりました!(展覧会の概要は

今年は、お代替わりによって天皇家への注目が集まっていますよね。そんなご時世にも敏感な文化館。館蔵品の中から、今までまとめて展示される機会が少なかった、歴代天皇に関係する選りすぐりの資料をご覧に入れることになりました!(展覧会の概要は

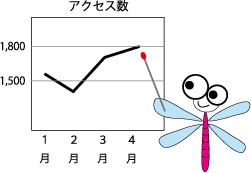

これは例年同時期と比較しても多い人数とのこと!!ご観賞いただきましたみなさま、本当に有り難うございました。

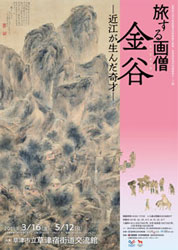

これは例年同時期と比較しても多い人数とのこと!!ご観賞いただきましたみなさま、本当に有り難うございました。 改めて、会場館として盛り上げて下さった草津市立草津宿街道交流館、ならびに、主催事業として展覧会を引っ張って下さった滋賀県立近代美術館のみなさまに、心より感謝申し上げます。

改めて、会場館として盛り上げて下さった草津市立草津宿街道交流館、ならびに、主催事業として展覧会を引っ張って下さった滋賀県立近代美術館のみなさまに、心より感謝申し上げます。 琵琶湖文化館にも勤務されている滋賀県教育委員会文化財保護課の矢田直樹主査と、スペシャルゲストとして、この絹弦を明治以来作り続けておられる長浜市木之本町の丸三ハシモト株式会社の橋本英宗氏にご登壇いただき、絹弦制作の実情や、絹弦を世界に発信していくチャレンジについてお話しいただきました。講座に参加された100名の受講生のみなさんは、終始和やかな雰囲気で、講師のお話に耳を傾けていらっしゃいました。

琵琶湖文化館にも勤務されている滋賀県教育委員会文化財保護課の矢田直樹主査と、スペシャルゲストとして、この絹弦を明治以来作り続けておられる長浜市木之本町の丸三ハシモト株式会社の橋本英宗氏にご登壇いただき、絹弦制作の実情や、絹弦を世界に発信していくチャレンジについてお話しいただきました。講座に参加された100名の受講生のみなさんは、終始和やかな雰囲気で、講師のお話に耳を傾けていらっしゃいました。 この機械化の時代、糸の撚りや糊付けなど、ほとんどの工程を手作業で行っている実態にビックリ。生産量の少ない弦は逆に手作業の方が小回りが利いて良いのだとか。それと、手作業でなければ演奏者一人一人の好みに合わせた弦は作れないそうです。伝統産業は、効率化だけがすべてではないのですね。しみじみ。

この機械化の時代、糸の撚りや糊付けなど、ほとんどの工程を手作業で行っている実態にビックリ。生産量の少ない弦は逆に手作業の方が小回りが利いて良いのだとか。それと、手作業でなければ演奏者一人一人の好みに合わせた弦は作れないそうです。伝統産業は、効率化だけがすべてではないのですね。しみじみ。

大型連休、明けまして、こんにちは(笑)。この連休中には元号が新しく「令和」となりましたね。テレビでは平成を振り返る歌番組や特集番組、明けては改元のお祝いムードに盛り上がる街の様子が放送され、気分はもう、ほとんどお正月(笑)。お天気に恵まれたこともあり、レジャー施設や博物館・美術館なども、たくさんの人で賑わったようです。みなさんはどうでしたか?なが~いお休みで気持ちも新たにリフレッシュ!??!お正月並みに心機一転、気持ち爽やかに過ごしてまいりましょう!

大型連休、明けまして、こんにちは(笑)。この連休中には元号が新しく「令和」となりましたね。テレビでは平成を振り返る歌番組や特集番組、明けては改元のお祝いムードに盛り上がる街の様子が放送され、気分はもう、ほとんどお正月(笑)。お天気に恵まれたこともあり、レジャー施設や博物館・美術館なども、たくさんの人で賑わったようです。みなさんはどうでしたか?なが~いお休みで気持ちも新たにリフレッシュ!??!お正月並みに心機一転、気持ち爽やかに過ごしてまいりましょう!

鍋冠祭は、例年5月3日に行われ、筑摩・上多良・中多良・下多良地域の氏子が参加し、筑摩神社まで琵琶湖沿いを祭礼渡御が練り歩きます。特に7~8歳の少女が緑の狩衣に緋色の袴すがたで、頭に張り子の鍋をかぶって行列する様子がとても印象的で、古くは平安時代に書かれた「伊勢物語」の中にも登場するなど、とても歴史のある伝統的なお祭りです(米原市指定無形民俗文化財)。

鍋冠祭は、例年5月3日に行われ、筑摩・上多良・中多良・下多良地域の氏子が参加し、筑摩神社まで琵琶湖沿いを祭礼渡御が練り歩きます。特に7~8歳の少女が緑の狩衣に緋色の袴すがたで、頭に張り子の鍋をかぶって行列する様子がとても印象的で、古くは平安時代に書かれた「伊勢物語」の中にも登場するなど、とても歴史のある伝統的なお祭りです(米原市指定無形民俗文化財)。 実は、当館にはこのお祭りを描いた「鍋冠祭図」という作品があります。作者は江戸時代後期の絵師:吉村孝敬(よしむら こうけい・1769~1836)です。

実は、当館にはこのお祭りを描いた「鍋冠祭図」という作品があります。作者は江戸時代後期の絵師:吉村孝敬(よしむら こうけい・1769~1836)です。

こちらの踊りは、今年5月4日の例大祭でも見ることができます。

こちらの踊りは、今年5月4日の例大祭でも見ることができます。

今回の講座では、この邦楽器糸を作る伝統の手わざについて詳しくご紹介いただきます。みなさんもぜひこの機会に、滋賀の”スゴ技”について学んでみて下さいね。

今回の講座では、この邦楽器糸を作る伝統の手わざについて詳しくご紹介いただきます。みなさんもぜひこの機会に、滋賀の”スゴ技”について学んでみて下さいね。 本日、ご紹介したいのが、琵琶湖の西側、高島市勝野にある日吉神社の春の例祭「大溝(おおみぞ)祭り」です。湖西随一の曳山祭で5月3日に宵宮、4日に本祭が執り行われます。

本日、ご紹介したいのが、琵琶湖の西側、高島市勝野にある日吉神社の春の例祭「大溝(おおみぞ)祭り」です。湖西随一の曳山祭で5月3日に宵宮、4日に本祭が執り行われます。 それからちょうど400年、節目の年にあたる今年、地元のみなさんのチカラの入れようは、ハンパではありません!!すでにJR近江高島駅には各町【湊(みなと)・巴(ともえ)・宝(たから)・勇(いさみ)・龍(りょう) 】の提灯が飾られ、お祭りムードを盛り上げています。

それからちょうど400年、節目の年にあたる今年、地元のみなさんのチカラの入れようは、ハンパではありません!!すでにJR近江高島駅には各町【湊(みなと)・巴(ともえ)・宝(たから)・勇(いさみ)・龍(りょう) 】の提灯が飾られ、お祭りムードを盛り上げています。 高島市教育委員会事務局文化財課さんとタッグを組んで、近江高島駅周辺の遺跡、文化財の展示紹介をされているとのこと。大溝城跡の調査成果や出土瓦とあわせて、ミニチュア曳山も紹介されています。こちらで知識・情報を得てから、お祭りを楽しむのもテですよね。JR湖西線ご利用の際には是非チェックしてみて下さい。(ちなみに

高島市教育委員会事務局文化財課さんとタッグを組んで、近江高島駅周辺の遺跡、文化財の展示紹介をされているとのこと。大溝城跡の調査成果や出土瓦とあわせて、ミニチュア曳山も紹介されています。こちらで知識・情報を得てから、お祭りを楽しむのもテですよね。JR湖西線ご利用の際には是非チェックしてみて下さい。(ちなみに

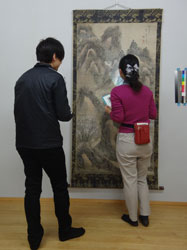

今回の展覧会には、当館から11件の資料:点数にすると88点もの考古資料が出展されていましたので、作品のチェックも大変です。

今回の展覧会には、当館から11件の資料:点数にすると88点もの考古資料が出展されていましたので、作品のチェックも大変です。

当館の収蔵品も出品されているこの展覧会。ご質問は『なぜ「横井展」でなくファーストネームを使われるのですか?「かなや」と呼び間違われる方が多いのでは?』という内容でした。さてさて・・・。

当館の収蔵品も出品されているこの展覧会。ご質問は『なぜ「横井展」でなくファーストネームを使われるのですか?「かなや」と呼び間違われる方が多いのでは?』という内容でした。さてさて・・・。

他には、そうそう「打出のコヅチ」もありました!まだかまだかとお待ちいただいていた皆さま!!「花湖さんの打出のコヅチ」も、いよいよ今年度の日程・内容が決まりました!!3月末にホームページに

他には、そうそう「打出のコヅチ」もありました!まだかまだかとお待ちいただいていた皆さま!!「花湖さんの打出のコヅチ」も、いよいよ今年度の日程・内容が決まりました!!3月末にホームページに

「気軽にご意見をいただける」というのが、この送信フォームのいいところ・・・ではあるのですが、今回のようなお問い合わせの場合、受け手側としましても「どうやってお返事をすれば・・・」と頭を悩ませるところなのです。連絡先を書いていなかったことに気付いて再送信してくださるのを待つか・・・どうしようか。。。この2週間、「返信がない!」とヤキモキされていたのではないでしょうか?せっかくお名前を記入していただいたのに、このような訳で、大変申し訳ないです。

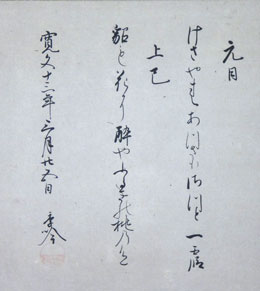

「気軽にご意見をいただける」というのが、この送信フォームのいいところ・・・ではあるのですが、今回のようなお問い合わせの場合、受け手側としましても「どうやってお返事をすれば・・・」と頭を悩ませるところなのです。連絡先を書いていなかったことに気付いて再送信してくださるのを待つか・・・どうしようか。。。この2週間、「返信がない!」とヤキモキされていたのではないでしょうか?せっかくお名前を記入していただいたのに、このような訳で、大変申し訳ないです。 ここには、『上巳』の句として4行目に『貂も花に酔やふるきの桃の色』と書かれていますが、「貂」はどう読むのですか、という内容のご質問です。

ここには、『上巳』の句として4行目に『貂も花に酔やふるきの桃の色』と書かれていますが、「貂」はどう読むのですか、という内容のご質問です。 句の内容としては、冬には頭部が白っぽかった「てん」の毛色も、春が近づいて少し色が変わり、桃の花に誘われて遊びにきたよ~っといったところでしょうか。「てん」より「イヌ」の方がイメージできると書いておられましたが、人里では滅多にお目に掛かれない用心深い「てん」が、春の陽気に誘われて、梅の木の根元にたまたまちょこっと顔をのぞかせた瞬間(目が合ってビックリ!)の姿を想像すると、とても愛くるしい情景に思えてきませんか?

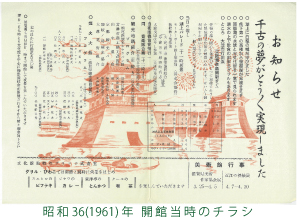

句の内容としては、冬には頭部が白っぽかった「てん」の毛色も、春が近づいて少し色が変わり、桃の花に誘われて遊びにきたよ~っといったところでしょうか。「てん」より「イヌ」の方がイメージできると書いておられましたが、人里では滅多にお目に掛かれない用心深い「てん」が、春の陽気に誘われて、梅の木の根元にたまたまちょこっと顔をのぞかせた瞬間(目が合ってビックリ!)の姿を想像すると、とても愛くるしい情景に思えてきませんか? 昭和36年(1961)3月20日、琵琶湖上にお城の形をした博物館が誕生しました。滋賀県立琵琶湖文化館が開館した日。そうです、今日は琵琶湖文化館の58回目のお誕生日です。

昭和36年(1961)3月20日、琵琶湖上にお城の形をした博物館が誕生しました。滋賀県立琵琶湖文化館が開館した日。そうです、今日は琵琶湖文化館の58回目のお誕生日です。

開館から58年。滋賀県の歴史と文化を物語る当館の収蔵品や、地域の古き良き宝である文化財を活かし、数多くの展覧会を開催、調査研究や普及啓発などを行ってきた当館です。そして休館中も活動を続ける当館の存在が、皆さんにとって、知的好奇心をくすぐる”トンボのお城”であることを願い、またそのための努力をと、心に誓うお誕生日でございます。

開館から58年。滋賀県の歴史と文化を物語る当館の収蔵品や、地域の古き良き宝である文化財を活かし、数多くの展覧会を開催、調査研究や普及啓発などを行ってきた当館です。そして休館中も活動を続ける当館の存在が、皆さんにとって、知的好奇心をくすぐる”トンボのお城”であることを願い、またそのための努力をと、心に誓うお誕生日でございます。 【開催日時】平成31年(2019年)3月23日(土曜日)

【開催日時】平成31年(2019年)3月23日(土曜日) 見学会では、今回の解体に伴う調査で判明したことや、瓦棒銅板葺やとち葺などの伝統的な技法を、県の文化財建造物の専門職員さんが現地で詳しく解説して下さいます。なかなかない機会ですので、ご興味のある方はぜひご参加下さい。

見学会では、今回の解体に伴う調査で判明したことや、瓦棒銅板葺やとち葺などの伝統的な技法を、県の文化財建造物の専門職員さんが現地で詳しく解説して下さいます。なかなかない機会ですので、ご興味のある方はぜひご参加下さい。

檜図屏風は、湖国が生んだ桃山時代の巨匠:海北友松(かいほう ゆうしょう/1533~1615)が描いた六曲一隻の金碧画です。2017年の春に京都国立博物館で開催された特別展覧会「海北友松」展に出展されたこともあり(

檜図屏風は、湖国が生んだ桃山時代の巨匠:海北友松(かいほう ゆうしょう/1533~1615)が描いた六曲一隻の金碧画です。2017年の春に京都国立博物館で開催された特別展覧会「海北友松」展に出展されたこともあり(

この移行期間を経て、当館では現在、年間を通して館内の害虫生息状況を把握する環境調査(モニタリング)を継続して行い、忌避剤として低毒性の炭酸ガス製剤(商品名:ブンガノン)を定期的に使うことで虫やカビの発生を予防し、文化財にとって適切な環境を維持しています。近年は「総合防除:IPM」という考え方で、文化財に影響を及ぼす可能性のある化学物質を極力使用せず、建物内の環境や建物外の周辺環境まで考慮に入れた管理の仕方が望まれています。いずれにしても、年間を通した継続的な管理が必要であり、施設の特徴を把握した独自の情報を蓄積することで、害虫などの早期発見と素早い対応ができるのです。

この移行期間を経て、当館では現在、年間を通して館内の害虫生息状況を把握する環境調査(モニタリング)を継続して行い、忌避剤として低毒性の炭酸ガス製剤(商品名:ブンガノン)を定期的に使うことで虫やカビの発生を予防し、文化財にとって適切な環境を維持しています。近年は「総合防除:IPM」という考え方で、文化財に影響を及ぼす可能性のある化学物質を極力使用せず、建物内の環境や建物外の周辺環境まで考慮に入れた管理の仕方が望まれています。いずれにしても、年間を通した継続的な管理が必要であり、施設の特徴を把握した独自の情報を蓄積することで、害虫などの早期発見と素早い対応ができるのです。