2025年7月 月 火 水 木 金 土 日 « 6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 アーカイブ

-

最近の投稿

カテゴリー別アーカイブ: 文化財講座

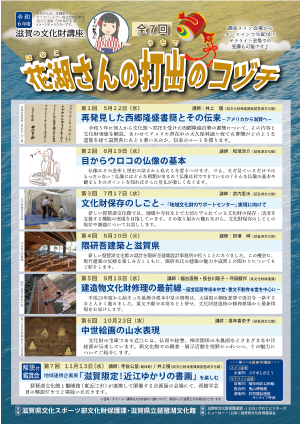

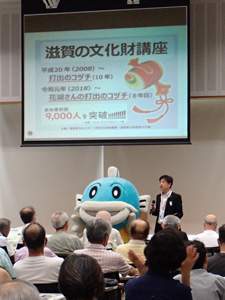

滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」第2回 ㊗9000人突破記念㊗

まだ6月ですが暑い日が続きますね☀みなさまご自愛くださいませ…!さてさて、先日6月18日(水)に、滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」第2回を開催しました!!今回は「湖国の文化財建造物~新県指定と近年の保存修理状況~」と題して、滋賀県文化財保護課・建造物係から2人の若手技師が登壇しました。

まずは坪田叡伴主任技師。令和6年度、新たに滋賀県指定有形文化財(建造物)に指定された兵主神社本殿(野洲市)についてのお話です。兵主神社本殿の魅力、評価ポイントをわかりやすく解説されました。兵主神社本殿は「極端に装飾的にするのではなく上品にまとめる滋賀県らしい通好みの建物」と評価されているとのこと。実際の兵主神社にもぜひ訪れてみてくださいね♪

続いて佐々木悠貴技師から不動寺本堂(大津市)の修理についてお話がありました。太神山(標高600m)の山頂付近にある不動寺本堂にたどり着くためには車の通れない山道を行かねばならず、修理に際して資材などを運ぶ工事用モノレールを設置したそう。このような難所にある文化財は少なくありませんが、文化財としての価値を長く維持するためには適切な日常管理と定期的な保存継承が欠かせません。今回の講座を通し、文化財の保存修理の重要性を改めて認識していただければ幸いです✨

さて、実は今回の講座で打出のコヅチ参加者総数が9000人を突破しました㊗㊗㊗開講前には9000人突破を記念して当館の大橋光広館長から皆さまへ感謝の言葉が述べられました!これまでご参加いただいたみなさま、ほんとうにありがとうございます!

そして、今回特別に滋賀県のマスコットキャラクター・キャッフィーもお祝いに駆けつけてくれました!!!!まんまるなフォルムがとってもかわいらしいキャッフィー💖会場を和ませてくれましたよ♪

今回から会場後方にブースを設け、新しい琵琶湖文化館整備事業への寄付を受け付けました。今回はなんと!!【寄付者数:19名/寄付金総額:33,000円】のご寄付をいただきました。ご寄付をいただいたみなさま、本当にありがとうございます!!寄付ブースは今後の講座にも設置する予定ですので、引き続きご支援ご協力をお願いいたします。

次回の講座は、7月16日(水)「新しい文化館建設地と大津城」です。現在新しい琵琶湖文化館の建設地では着々と工事が進んでいますが、その新文化館周辺の土地の歴史をご紹介します!ぜひご参加くださいね🌟

カテゴリー: 文化財講座

滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」第2回 ㊗9000人突破記念㊗ はコメントを受け付けていません

滋賀の文化財講座『花湖さんの打出のコヅチ』第1回 ・・・なだけじゃない!

5月21日水曜日、開催いたしました~本年度第1回目となる滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」!講座のメイン会場であるコラボしが21(大津市)3階大会議室には、事前にお申し込みをいただいた100名を超える方々がお集まりくださいました♪

「ご無沙汰です!」「今年もご参加有り難うございます!」「お元気そうで何よりです!」毎年参加いただいている常連さんたちとの再会も嬉しく楽しく、受付でのやり取りにも気合が入ります💪(笑)。

7割の常連さんと3割のご新規さんに支えられ、滋賀の文化財講座は開催18年目に突入🌟。毎年こんなに多くの方が受講される文化財講座って・・・ちょこっと自慢したくなります♪当館の『宝』の一つでゴザイマス💛。

開催のご挨拶では、当館の大橋光広館長からも、皆さまへの感謝の言葉が述べられました。

さて、待望の第1回を飾ったのはコヅチに久々に登場:古川史隆主幹(滋賀県文化財保護課兼琵琶湖文化館)です。「近江梵鐘紀行」と題し、私たちにとても身近な(?!)文化財が紹介されましたよ。

今回の講座の主役:梵鐘(ぼんしょう・平たく言うと寺院にある釣鐘)について、講師は冒頭に「生きている文化財」「現地を訪ねてその空気感を味わえる文化財」と説明されました。そしてスクリーンに映し出された5つの画像。「予備知識なしでご覧ください」と・・・。皆さんどうでした?最初の印象は??・・・う~ん正直なトコロ何が違うのかがワカラナイ・・・そんな顔をされてましたネ(笑)。いえいえ、講座を最後までお聞きくださった皆さんなら、もうわかるハズ!あの地味~ぃなカネ・・・否々、見た目は同じように見える釣鐘ですが、形状や年代、技法、注目すべき龍頭や撞座、伝承の由来などなど、鐘が持っている情報量は(意外と)多い!そんなに違いが(特徴が)あったのかと、驚くばかりです。

講師は過去に、県内にある国指定文化財、滋賀県指定有形文化財を除く137口の梵鐘について、4年の歳月をかけて調査をされています。(梵鐘は「口:コウ」と数えます。)

指定文化財以外の梵鐘ということは・・・それこそ個々の特徴や他との“類似性”あるいは"相違点“など、事細かに調べあげた、その経験が、文化財技師としての今の自分を支えている・・・とも言っておられました。調査当時のエピソードやその知識の豊さ・深さは、「ちょっと寄り道」どころの話ではなかったですよね(講座を聴いていた人ならわかる「ちょっと寄り道」)。梵鐘に対して「地味」なんて思っていたことをオ許シクダサイ・・・。。。

ここに、講師が最後に語った、まとめの言葉を紹介しておきます。

梵鐘の調査をしていたとき、なぜこんなことをするのか、と聞かれたことがあります。確かに、生活に必須のものではないため、そのような疑問を抱かれるかもしれません。

文化財は、過去の歴史や文化の証、人類が歩んできた道筋を、今に伝えるものであると思います。そこには、様々な価値観などが内包されています。文化財を守ることは、様々な価値観を認め合うことにつながり、ひいては差別や暴力などを無くすことにつながると思います。そうした社会の実現のために、私は文化財保護の仕事にまい進したいと思っています。

・・・よくぞ言ってくれました!これには運営スタッフ一同が、思わず感涙・嬉し泣き!!(笑)。これが私たちの『打出のコヅチ』です♪♪

次回の講座は、6月18日「湖国の文化財建造物~新県指定と近年の保存修理状況~」についてのお話です。皆さま奮ってご参加ください🌟

「光る君へ」で打出のコヅチ≪仏像の基本≫を思い出す

NHK大河ドラマ「光る君へ」。いよいよ最終回も目前ですね!12月8日放送回「哀しくとも」では、黒木華さん演じる源倫子が、吉高由里子さん演じるまひろ(紫式部)へ、穏やかなのにキョーレツなひと言を放ちドラマ終了…となる、視聴者を「ここにきてついに!?」と困惑&ワクワクさせたシーン、すごかったですね。。最終回までどうなるのか目が離せません!

ドラマの視聴後、最終回の次回予告と「光る君へ紀行」を見ていると、「あれ…?これたしか、今年度の打出のコヅチで聞いたかも…?」。

次回予告では藤原道長らしき人が、丈六坐像らしき仏像の前で横たわるシーン。また、「光る君へ紀行」では、道長が土御門殿(つちみかどどの)の隣に建立したという法成寺(ほうじょうじ)の解説です。

もう半年前になる6月に開催した、今年度第2回目の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」、和澄主任学芸員が講師となった「目からウロコの仏像の基本」(6/21付けブログ)。ここに道長による仏像造立の話がちょろっと出ていたのを、皆さん覚えていらっしゃいますか?

・・・講座を振り返ってみますと、上記リンク先のブログにもあるとおり、この講座で講師が最も伝えたかったことは・・・

「仏像を造るとはどういうことか」、そもそも形のない「仏」は、

①「いつか」(時代)

②「誰かが」(願主)

③「何かのために」(願意)

④「誰かに」(仏師)

造らせなければ、「仏像」としてこの世にあらわれることがありません。

ということからすると、この次回予告に登場した丈六仏は・・・、

① 平安時代中期に

② 藤原道長が

③ 極楽往生のため

④ 仏師・康尚(こうじょう)に

造らせた、という、≪仏像の基本≫が分かりやすくなっている事例なんですね✨

当館の人気講座「花湖さんの打出のコヅチ」は勉強になりますね~(自画自賛💛)!打出のコヅチは、来年度🌟も引き続き開催する予定(🌟🌟)ですので、どうぞお楽しみに!

滋賀の文化財講座『花湖さんの打出のコヅチ』第7回 近江の書画を語る!

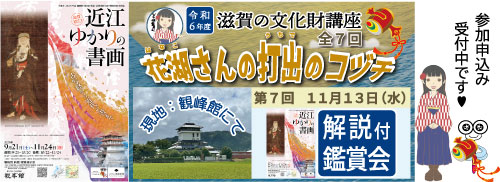

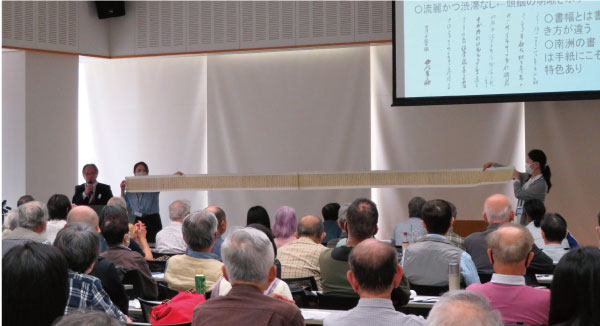

晴天に恵まれた11月13日(水)、東近江市の観峰館にて、今年度最終回の滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」を開催しました✨

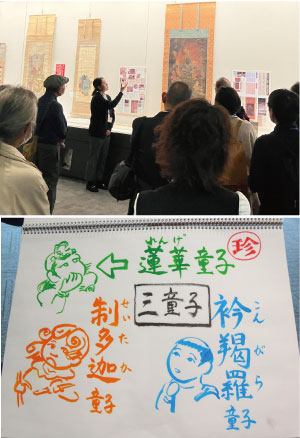

今回は解説付き鑑賞会です!!観峰館にて開催中の地域連携企画展「滋賀限定!近江ゆかりの書画―古写経から近代の書まで―」を、担当学芸員の解説を聞きながら、じっくり鑑賞していただきました。

また今回は!展示室の照明を落とし、展示ケースの反射を最小限にするという特別仕様!!近江ゆかりの書画の繊細な筆遣いをじっくりとご覧いただけたのではないでしょうか♪

こちらは、後期展示からお目見えした東近江市指定文化財「不動明王三童子像」(乾徳寺所蔵)を当館の絵画担当:萬年学芸員が、詳しく解説しているところです。修理後初の公開となる本品。中央に不動明王、さらに三人の童子が描かれています。

通常不動明王は制多迦童子(せいたかどうじ)と矜羯羅童子(こんがらどうじ)の二人の童子を従えていますが、こちらの作品はこの二人に蓮華童子(れんげどうじ)を加えたちょっと珍しい例です。

と、ここで登場するのが、井上副館長のスケッチブック解説です(笑)。本人は「全然上手ではない…」と恐縮しますが、かわいいイラストがとっても印象に残り、皆さんも蓮華童子の存在を忘れることは出来なくなったのではないでしょうか?。分かりやすく伝えたいという副館長の思い・・・毎回スケッチスキルが向上しているように感じるのは気のせい??(笑)。 見習いたし後輩学芸員((笑笑))。

観峰館の寺前公基学芸員には書のおもしろさを存分に語っていただきました! 例えば、展示室正面でどっしりとお客様を待ち構える、二点の屏風。むかって左手の屏風は、明治の三筆のひとり、中林梧竹の「草書五言詩屏風」(琵琶湖文化館所蔵)です。曰く、「中林梧竹は絵もよく描いた人。絵を描く際の「視点」を取り入れた作品づくりをしているから広がりのある字を書くのだろう」とのこと。作者の人となりを知ると、作品をより深く味わうことができますね✨琵琶湖文化館の隠れた名品を熱く!丁寧に!解説していただき、寺前学芸員には感謝の気持ちでいっぱいです😝。(右手の副島種臣「行書李白詩屏風」についてはこちら…収蔵品紹介 :11月23日[13:30~要予約]開催 の土曜講座で更に詳しく深堀りします!!)

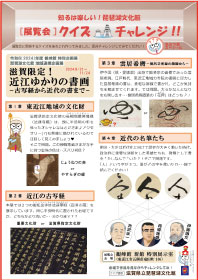

「近江ゆかりの書画」は、会場:観峰館(東近江市)にて11月24日(日)までの開催です!展覧会をより深くお楽しみいただけるよう、クイズチャレンジシートも用意しましたので、ぜひぜひご活用ください!!

さて、名残惜しいですが、今年度の滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」はこれにて終了です💧お越しくださったみなさま、本当にありがとうございました。みなさまに楽しんでいただけるよう、これからも職員一同がんばってまいります!!それでは、来年度もお楽しみに…!(あ!宣言しちゃった🌟🌟🌟)

打出のコヅチ⑥ 質問にお答えします

10/23に開催した滋賀の文化財講座「花子さんの打出のコヅチ」第6回。中世絵画の山水表現について、皆さんと一緒にお勉強しましたね。そして講座終了後に、アンケート等でいただいたご質問。今日は、講座の講師を務めた萬年学芸員が、”誠心誠意”をモットーに(!)、質問にお答えさせていただきます!・・・何がでるかな??楽しみです♪

《講師談》今回の講座では、普段聞かないようなマニアックな内容 (?!)をご紹介しました(笑)が、皆さんからも、なかなかマニアックな質問(!)を頂戴しました…((笑笑))!

【質問①】

「春日大社の手向八幡の手向は手向扇という言葉と関係があるのでしょうか?又、そうであるなら、名前に「手向」とわざわざ付したのは、何か理由があるのでしょうか?」

【回答】 今回の講座では、手向扇(たむけおうぎ)という習俗についてもご紹介しました。手向扇とは、神さま仏さまに扇を「手向ける」、お供えする・捧げるという行為です。鎌倉時代以降、このように扇を手向ける人物が絵巻物や参詣曼荼羅に描かれるようになります。

さて、奈良県・東大寺のほど近くに手向山八幡宮・手向山神社と呼ばれる神社があります。奈良県奈良市と京都府木津川市の境にあたる手向山のふもとに位置しており、この「手向山」が社名の由来となったそう。「手向山」という言葉は一般に、「道路の神などが祭られている峠や山、旅の安全を祈って神に供え物をする場」という意味を持ちます。小倉百人一首の「このたびは 幣(ぬさ)も取りあへず 手向山 紅葉の錦 神のまにまに(今度の旅は急のことで、お供えする幣(ぬさ)も用意することができませんでした。かわりに手向山の紅葉を捧げるので、神の御心のままにお受け取りください。)」(24番、菅家…菅原道真)にでてくる「手向山」もこの意味です。 手向山八幡宮のある奈良市の手向山も、もともと神さまに捧げものをする場であり、手向山と呼ばれるようになったと言われます。「手向扇」「手向八幡宮」の「手向」という語は、どちらも「神さま仏さまに捧げものをする」という意味で使われていると言えます。

【質問②】

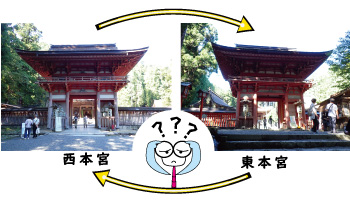

「日吉大社の西本宮と東本宮に祭られる神様が過去に入れ替わったと言われているが、今回取り上げた絵画作品はどの時代の日吉大社を描いているのですか?」

【回答】

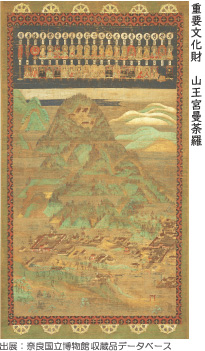

今回の講座では、中世に制作された日吉大社(大津市坂本)の景観を描く「山王宮曼荼羅」をとりあげました。現在、日吉大社の東本宮と西本宮にはそれぞれ大山咋神(おおやまくいのかみ、東)・大己貴神(おおなむちのかみ、西)という神様が祭られています。この神さまは日吉社でも中心的な位置を占める存在ですが、実は二度(!)入れ替えられたと言われています。一度目の入れ替えは明治8年(1875)に行われ、東本宮に西本宮にいた神さまを西本宮に東本宮にいた神さまをお祭りすることになりました。二度目の入れ替えは「復座」、もとの形に戻すことを目的として昭和17年(1942)に行われました。

ということで、日吉大社は一時期神さまの位置が逆転することになったものの、現在は江戸時代以前の配置(東本宮:大山咋神、西本宮:大己貴神)に戻っています。ですので、今回の講座でご紹介した山王宮曼荼羅は江戸時代以前の形、現在と同じ形で描かれていると言えます。

皆さん、いかがでしたか?「ちょっと気になる質問」が「へぇ~そうだったのか!」につながるこの面白さ・・・これが私たちの《打出のコヅチ》でございます♪

朗報!11/13解説付き鑑賞会はト・ク・ベ・ツ♥ですヨ!「滋賀限定!」

地域連携企画展「滋賀限定!近江ゆかりの書画」。皆さんはもうご覧になられましたか?

次におこなわれる関連イベントは、我らが滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」解説付き鑑賞会です!11月13日(水)決行!!現在、参加申込み受付中♪デス!!(琵琶湖文化館:TEL 077-522-8179)

実施にあたり、改めて観峰館さんに確認したところ・・・講座に参加される方は、もれなく全員割引価格(1,500→1,000円)にて、ご鑑賞いただけるとのこと!これは嬉しい♡

さらに!この日は!この日だけは!

展示室の照明を工夫し、特別な状態で、皆さんに作品をご覧ただく!というとっておきの趣向が用意されています!嬉しいほどの気合いの入り方!(笑)!。普段、学芸員しか見ることが出来ない、特別な空間

・・・ 参加の皆さんにだけ・・・ト・ク・ベ・ツ ♡ですヨ!?

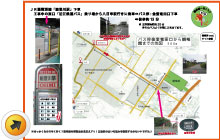

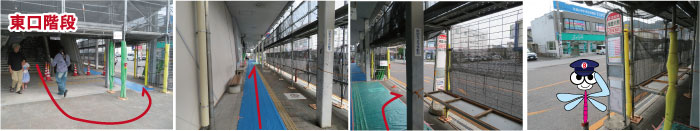

とはいえ、いつも大津市のコラボしが21で受講いただいている皆さんからは「会場へはどのようにして行けば?」との質問が・・・そこで急遽ご用意↓しました。

【電車(JR)をご利用の場合】 全所要時間約25分

琵琶湖線「能登川駅」下車:東口へ ※現在工事中のためバス停が分かりにくくなっていますが、階段を下りて、足場沿いにブルーシートの上を15mほど歩くと、開けたところで「近江鉄道」のバス停が見つかります。

➡近江バス「八日市駅」行きに乗車

➡「金堂竜田口」で下車

➡徒歩約15分です。

※今回のために、バスの時刻表付き『地図』をご用意しました!〔コチラをチェック〕。

※観峰館webサイトのアクセス地図が分かりやすいので確認はそちらでも🌟

書の文化にふれる博物館:観峰館は、常設展示もステキなんです!

日本習字創立者の原田観峰氏が収集した中国近現代書画や、実際に拓本が採れる「復元石碑」、はたまた西洋アンティークやクラシックカーなど、展示の見どころ盛沢山!(施設内をじっくり見ようと思うと3時間くらいかかるかも?!)この機会にぜひご堪能・・・させていただきましょー🌟

皆さん、これはもう・・・行くしかない♡お申し込み、お待ちいたしております ☆彡

(琵琶湖文化館:TEL 077-522-8179/平日8:30~17:15)

文化財講座『花湖さんの打出のコヅチ』第6回 期待の新人・大いに語る!

滋賀の文化財講座「花子さんの打出のコヅチ」、今年度最後の座学講座:第6回を10月23日にコラボしが21にて、開催いたしました。今回、講師を務めたのは、今年4月に採用されたばかりの萬年香奈子学芸員。いきなり裏話ですが、採用5日目にして「1時間半の講座の講師、できる?」との先輩からの無茶ぶりに「はい!頑張ります」と即答した(!!)、なんとも頼もしいフレッシュウーマン!見かけによらず肝が据わった(?!)期待の新人です(笑)。皆さま何卒ご贔屓に🌟

その萬年学芸員が今回お話させていただいたのは、「中世絵画の山水表現」について。東北の大学で東洋日本美術史を学び、中世の山水図を研究テーマとしていた萬年学芸員。ひろ~い「山水の世界」を身近に感じられるよう、なるべく滋賀にゆかりのある作品を紹介する!という工夫をして、今回の講座に挑みました!(褒めてあげたい!(笑))

そもそも、山水とは?皆さん説明できます?

山の木々や花、荒々しい岩や穏やかな湖、川、滝といった自然風景が描かれた山水画。ありふれた自然を描くことが、何故求められたのか?はい、この時点で私たちもう間違っています。「ありふれた」ではなく「憧れの」山水・・・なんですね~。現代のようにパソコンやスマホが無い時代に、行ったこともない景色を見てみたい、手元に置いて思いを馳せたい・・・という需要があって多くの人々に求められた画題です。そこで紹介された「臥遊」という言葉。がゆう・・・臥(ふ)して遊ぶ:居ながらにして遊ぶ。ネットサーフィンではありませんが、私たちも同じことしてますね(笑)。雅さは格段に落ちますが。。。名所図会や参詣曼荼羅が描かれた理由にも納得です。

そしてお話は、石山寺縁起絵巻から、講座ちらしにも掲載している日吉山王神像(百済寺蔵)など、滋賀県を描いた「山水」のお話へ。日吉山王神像は、大津市坂本にある日吉大社の景観と、仏の姿をした神々が描かれた曼荼羅です。円形に均等に配置された神々の構図。驚いたことに、萬年学芸員は実際に日吉大社の奥宮まで登り、神様(お社)の位置を確認してきたとのこと!すると・・・実際とは距離感がだいぶ違う・・・ということが身をもってわかり、、、自分で確かめるって大事ですね(笑)。絵画でその距離感を省略する「すやり霞」という手法、神様の座す山を「金泥」で表現する中世絵画の特徴など、様々な豆知識を教わりました!

最後に「滋賀には昔の人が憧れ、絵に描いた自然風景が現在にも残っている。ぜひ実際に訪れてみて欲しい」と、皆さんに語りかけた萬年学芸員。いやぁ~滋賀県にようこそ!次回からは“講師先生”とお呼びさせていただきますよ?!若き学芸員のこれからの成長を楽しみに!皆さまご清聴有り難うございました!

(アンケート等にいただいたご質問には、後日改めて「回答ブログ」を用意させていただきます♪誠実をモットーに🌟)

そして次なる「コヅチ」は、皆さま待望の、現地・解説付き鑑賞会!です。

【第7回】地域連携企画展「滋賀限定!近江ゆかりの書画」を楽しむ

〔日時〕令和6年11月13日(水)14:00~ 〔会場〕観峰館(東近江市五個荘)

〔申込み〕 琵琶湖文化館☎077-522-8179(平日8:30~17:15)

こちらも是非ご参加ください♪

滋賀の文化財講座『花湖さんの打出のコヅチ』第5回 文化財建物修理、3人の技師が熱く語りました!

あっという間に9月も半ばになりましたね。9/18(水)、滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」第5回目を開催しました。今回は「建造物文化財修理の最前線―国宝延暦寺根本中堂・重文不動寺本堂を中心に―」と題して、滋賀県文化財保護課・建造物係のフレッシュな3人の技師にご登壇いただきました。

1番手の長谷川聡子技師は、国宝延暦寺根本中堂と、重要文化財延暦寺根本中堂の回廊の修理事業についてのお話です。柱の傷んだ部材だけを取り除き、新たな部材を継ぐ「柱の根継(ねつぎ)」の紹介では、「可能な限り残せる部分は再使用する」という考え方に、大規模文化財建造物修理の大変さ、厳密さを伺い知れました。

次に福吉直樹技師から、重要文化財不動寺本堂の修理事業について。大津市太神山(標高600m)の山頂付近にあるお堂、車で入れない山道を、ひたすら通われたのだとか。そのような難所で、修理の適切な時期を経過してしまった檜皮葺(ひわだぶき)屋根について、「なんとか持ちこたえてくれた」との言葉があり、長い時を経てきた建造物に寄り添う技師の思いが垣間見えました。

締めくくりは、坪田叡伴技師。文化財建造物の耐震診断についてのお話でした。「古い建物、弱っていて当たり前では?」そんな素朴な疑問を入口に、耐震診断の流れや耐震補強の実例が紹介されました。外観・内装・構造・使われ方など、文化財としてどの価値を優先するか、とても悩ましいテーマに関わるお話でした。

まとめでは「 修理に注目されがちですが、実は日常管理が文化財建造物の保存を支えている。そのためには、まず多くの方に文化財建造物を知っていただきたい。 」との熱い思いが語られました。滋賀県は重要文化財190件277棟、国宝22件23棟と、国指定の文化財建造物の件数が、全国で3番目に多いそうです。こうした文化財建造物を守るため、「まずは知る」、私達にもできることがありそう・・・です!

今回の講座、それぞれに内容の濃いお話で、ちょっと時間が足りませんでしたか・ね?

講師の皆さん有り難うございました!次回は1人1コマ、ご用意させていただきます??!(笑)。 アンケートには「若い技師さんの今後のさらなる活躍を期待!」とのお声が寄せられていますよ~。

そして今回の打出のコヅチ、第5回限定での新たな試みも実施しました。彦根のビバシティ平和堂でのサテライト配信です。商業施設での初の試みに、アタフタした場面もありましたが、できる限り多くの方に聞いていただきたいという思いで、これからも試行錯誤を重ね頑張っていきたいと思います!

ご参加いただきました皆さま、有り難うございました!

滋賀の文化財講座『花湖さんの打出のコヅチ』第4回 楽しみ広がる!

明け方のはげしい雨も上がり、猛暑からようやく秋の空気を感じさせた8/20(火)、今年度第4回目の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」を開催しました。今回は「隈研吾建築と滋賀県」と題し、当館の田澤梓学芸員がお話しさせていただきました。

田澤学芸員、普段は「仏教工芸」を専門としていますが「昔の工芸品など、製作者の意図がわかるような資料が残っていない作品に接するのとは違って、現代建築は著作などでその背景や意図を受けながら作品を読みとくのも楽しみ方の一つではないか?!」というワクワク感を皆さんと共有したく、あえて異なる分野で講座に挑みました。さまざまな現代建築の楽しみ方から、さらに今回のテーマ、隈研吾建築を紹介していきました。

2027年に竣工する“新しい琵琶湖文化館”の設計は、安井建築設計事務所とともに隈研吾建築都市設計事務所が担当します。隈研吾氏は2020年の東京オリンピックのメイン会場となった国立競技場の設計者でもあります。時代背景とともに様変わりしてきた日本の現代建築ですが、隈氏の建築も変化しながら多くの作品が生みだされてきました。

講座では、隈氏の建築について①ミュージアム②水と建築③社寺との関わり④滋賀との関わりと県内所在の建築、の4種類に分けて解説しながら、新しい琵琶湖文化館にかかわる要素も様々に語られました。

滋賀県では、2018年に開館した守山市立図書館があります。旧図書館の設計図をスクリーンで紹介しつつ、新しい隈氏設計の図書館は開放的なものに大きく様変わり。住宅街と調和する家が集まったような外観で、県産の杉材で覆われ、森の中を散策するように本や人と出会い、木もれ日の中で学ぶことができます。皆さんも行ってみたくなりました?!

最近では、中山道の宿場町を活かした『つなぐ、守の舎』守山市新庁舎ができましたし、来春には甲賀市さんの道の駅「あいの土山」が、隈氏の設計でOPENする予定とのことです。

さて、2027年、新しい琵琶湖文化館はどんな建物になるのでしょう。講座の中では様々に語られていましたが、注目したいのは“穴太衆積み”!隈氏はアメリカの建築にも取り入れたといいます。各地のお城の石垣を造ってきました。積むだけでどうして堅牢なのか…見るほどに引き込まれ美しいです。日吉大社参道、滋賀院門跡などで“先駆け”でご覧になれます。

建築家のテーマをもとに、その場で建築を楽しむ。みなさまもぜひ体験されてみてください。そして新しい琵琶湖文化館の建築も、どうぞお楽しみに!

受講後のアンケートには、

〇隈研吾建築が好きでこの講座に参加させていただいたのですが、より知ることができたので実際行く際、今回の講座のお話を思い出しながら楽しみたいと思いました。

〇隈研吾氏建築について多くのことを知った。とても興味深かった。今後建築を見る目が変わりそうです。新しい琵琶湖文化館が楽しみです!

とのお声が寄せられ・・・♡

ご参加いただきましたみなさま、有り難うございました!!

滋賀の文化財講座『花湖さんの打出のコヅチ』第3回 守ります!繋ぎます!

おとなり京都市では祇園祭前祭のハイライト、あでやかな山鉾巡行が行われた7/17(水)、琵琶湖畔では今年度第3回目の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」を開催しました。

突然ですが皆さんは、美術館や博物館に行って作品を鑑賞した時、何をお感じになりますか?率直に、その美しさ?はたまた秘められたエネルギッシュな何か?作品にかかわる経緯や歴史?等々、さまざまな角度から想像を膨らませておられることでしょう。祇園祭の山鉾も「動く美術館」といわれるくらい見事で大切な文化財ですね。

でも、ちょっと待ってください、よく考えると・・・何年、何十年、何百年も前の形あるものをこうして直に見る事ができるのは…そうです!現在まで受け継がれてきた“保存の力”=“人の力”を見過ごすわけにはマイリマセン!

ということで、今回の講座は一味違った角度から「文化財保存のしごと-「地域文化財のサポートセンター」実現に向けて」と題し、当館で保存科学分野を担当する武内里水学芸員がお話しをさせていただきました。

まずは、わたしたちが生活する身の周りにある『物質』が文化財にどう影響を与えているのか。温度・湿度・光・化学物質・虫や菌・動物・人間、災害等々・・・。それに「文化財」と一言で言っても、種類もさまざま、素材もさまざま、取り巻く環境もさまざま・・・!それぞれに想定できる影響はたくさんありました。例えば、展示会場などで、照明が暗いのは、作品の劣化を招く光をなるべく当てないため、湿度は60%を超えるとカビが発生しやすくなるのでそれを管理するため、といったことは皆さんもご存じの保存活動の一部です。

ここで皆さんにクイズです。こちらの写真➡

答えはヒメマルカツオブシムシ。美味しそう(?)な名前をしていますが、この幼虫が絹製品・毛織物などを食べてしまう犯人(!)デス。その他にイガやゴキ〇リなども文化財害虫です。でも皆さん、これらの虫はご家庭にもいらっしゃったっりします・のでご注意を!

こうした文化財を脅かすモノたちから、どのようにして守るのか? これには、文化財が置かれている環境を「よく知る」=「普段からよく観察し(環境や物の)変化に早く気付くこと」が大切なのだと、講師は力を込めて言い切ります。早期発見→早期対策につなげる“地道な努力”=“人の力”が重要となるのです。

講座では、文化館での先輩学芸員たちの取り組み、環境モニタリングの記録、日々の観察活動から予防の実践まで、開館以来60年以上経つ琵琶湖文化館が、湖上にありながら文化財を適切に保管するために行ってきた様々な事例が紹介されました。

(約50年前に使われていたガスマスク➡

学芸員がこれを装着して燻蒸を行っていた時代もあったそうです。)

そして後半は、地域の文化財のサポートを担う琵琶湖文化館について。3年後の2027年12月には新しい琵琶湖文化館が誕生します!現在も着々と準備を進めているところで、建物は「令和9年(2027)3月竣工」、開館は「令和9年(2027)12月」を目指しています![滋賀県HP]

ん?3月竣工で、12月開館!?このブランクは・・・“躯体枯らし期間”の残りの期間です。水をたくさん使って打設したコンクリートからは水分が蒸発していきますが、一緒に文化財に有害な“アンモニア”も発生します。打設してから文化財を守るためには“養生期間がふた夏必要”なのです。

滋賀県は、国宝・重要文化財の指定件数が全国で4番目に多い、誇るべき文化の県と言えます。もしもの災害があった時に被災した文化財も臨時的に保管ができるよう、収蔵品とは分けた受け入れスペースも新しい文化館では計画されています。

文化財というみなさんとの共有財産を、今までどのようにお守りし、そしてこれからどのように引き継いでいこうとしているのか、琵琶湖文化館の秘められた「決意」が語られた今回の講座。受講後のアンケートには、

・博物館の学芸員さんの専門分野にいろいろ種類があること、“保存科学”を初めて知りました。内容も興味深かったです。

・積極的に文化財保存に向かっていらっしゃる姿勢が良くわかった。滋賀県民として応援し、うれしく思っています。

・自分に何ができるのか?という気持ちになりました。

・地域資料はその地域のたどってきた歴史、現在ある姿を形づくってきた来し方を示す大切なものです。それに対する考え方を伺い、大変ありがたく心強く思いました。

等々のお声が寄せられました。「私たちが滋賀の文化財を守る!」という学芸員の熱い思い・・・。これまでもこれからも、琵琶湖文化館の活動に対する皆さまのあたたかいご支援・ご協力を、心よりお願い申し上げます!

滋賀の文化財講座『花湖さんの打出のコヅチ』第2回 基本を学ぶ!

前日の激しい雨が嘘のように初夏の日差しが照りつけた6/19(水)。今年度第2回目の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」を開催しました。

今回は「目からウロコの仏像の基本」と題し、当館学芸員:和澄浩介がお話しさせていただきました。

メイン会場のコラボしが21には、150人を超える受講者の方がお越しくださり、初夏のはずが猛暑日のような熱気に包まれました。近年、コロナ禍で受講を控えておられた方たちも完全復活!?!打出のコヅチがコロナに打ち勝ったことを確信した瞬間でした♪

さて、講座の始まりは、講師の意味深な発言から↓

「今回は『仏(ブツ)』の話ではなく、

仏『像(ゾウ)』の話をします」。

・・・おやおやこれは?・・・→「本来身体や形のない『仏』を『像』という形にあらわしたものが『仏像』なので、その形や形作られる方法について見ていきましょう」ということでした!なるほど☆聞くための心の準備・OKデス!(笑)

前半では世の中にたくさんある仏像のそれぞれの形の特徴をおさえて、種類や名前を見分ける方法が紹介されました。皆さん知ってました?ほとんど同じ形の仏像でも、指の曲げ方の違いひとつで見分けることができるのです!覚えておけば「誰かに教えたくなる」こと間違い無し♪しっかり復習しておいてくださいね。

続いては、仏像を形作る方法「造像技法」について。どんな素材でどのように造られているか、見た目ではほとんどわかりませんが、いろいろな技法があることが紹介されました。木の仏像がひび割れを起こさないように仏師があんなに苦労をしていたなんて…受講の皆さんも納得のご様子でした!

最後に、今回講師が一番お伝えしたかったことをまとめておきましょう。それがコチラ↓↓↓

「仏像を造るとはどういうことか」、そもそも形のない「仏」は、

①「いつか」(時代)

②「誰かが」(願主)

③「何かのために」(願意)

④「誰かに」(仏師)

造らせなければ、「仏像」としてこの世にあらわれることがありません。

・・・当たり前すぎて考えもしませんでしたが、確かにそうです。実はこの点が仏「像」の一番の基本!だということです。講座ではこの4点がはっきりわかる像を例に挙げて解説されました。

形の基本、造り方の基本、基本のキ…。仏像の基本といってもいろんな基本があって、盛りだくさんの内容でしたね~。今回の講座で皆さんがお聞きになった内容は、いわゆる入門書に載っているような仏像の基本とは少し違ったかもしれません。「基本・キホンと言っておきながらちょっとマニアックだったかな・・・」と少し反省をしていた講師(笑)。皆さんに書いていただいた受講後のアンケートに、

「仏像の基本中の基本、面白かったです」

「本を読んでもわからないことが、よくわかった」

「今後、今日習ったことを思い出しながら(仏像を)見たい」

「初めて知ることばかりでした。もっと知りたいです。第2弾を・・・」

とのお声が寄せられたことに、ホッと胸をなでおろしておりました(笑)。

ご参加いただきました皆さま、有り難うございました!!

カテゴリー: 文化財講座

滋賀の文化財講座『花湖さんの打出のコヅチ』第2回 基本を学ぶ! はコメントを受け付けていません

『花湖さんの打出のコヅチ』第1回 質問にお答え・もす?!

さて皆さん、本日は昨日のブログ「・・・つづく」の続きです。

何を隠そう・・・第1回講座「再発見した西郷隆盛書簡とその伝来~アメリカから滋賀へ~」では、西郷隆盛書簡があまりに長文であるため、解説もあわや時間切れ・・・となりかけた講師先生(?!)。それを見習って、ブログも収めたいところではございましたが・・・無理でした(笑笑)。「つづく」の延長戦に突入いたします!お付き合いください♪

講座の最後に受け付けた【ご質問】です。

「書簡の紙は何に書かれていたのですか?巻子になっているとのことですが、元は何枚のお手紙だったのですか?」

とてもいい質問をいただきました。皆さん気になりますよね?!

会場で講師も答えさせていただきましたが、紙の種類は「楮(こうぞ)紙」です。

実物をご覧になると分かるのですが、繊維が長く、強靭であるため、日本では古くからよく使われている代表的な和紙です。ここでは特別に拡大した画像をご覧いただきましょう。→

(「西郷」署名部分・・・特別ですよ!)

「何枚の手紙か」というご質問につきましては、正解は10枚です。紙の大きさはそれぞれに異なりますが、縦15.8cm×横25.8~53.1cmの和紙が10枚使われています。

西郷どん・・・一蔵(大久保)どんに、よかひこ報告しよごたっことあったんじゃなぁ(いっぱい報告したいことがあったのですね)。

・・・鹿児島の皆さん!あ・あ・あ・合ってます??!

西郷隆盛書簡について、より詳しく知りたい方は、当館発行の研究紀要第40号に詳しく書いておりますので、是非こちらも参考になさってください。

さて、西郷隆盛の書簡について、「ぜひ実物を見たい!」という方、お待たせいたしました!!

5月27日(月)より、滋賀県立公文書館で始まる琵琶湖文化館地域連携企画展「幕末を生きた人々の残像~公文書に残る直筆書簡~」 にて展示公開で御座候☆

ぜひ、あたん目でそん書簡から西郷隆盛像を感じ取ってみてはどげんやろうか☆☆☆。

※注※

現在、当館の事務所では、 とても”怪しげ”な薩摩弁が飛び交っておりますが、わっぜ楽しか雰囲気で、お仕事がとても捗っております♡

滋賀の文化財講座『花湖さんの打出のコヅチ』第1回 開催しました!

キラキラと初夏の陽射しまぶしい琵琶湖にのんびり浮かぶ水鳥たち見送られ開催しました、滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」。今年度のオープニングを飾りましたお題は『再発見した西郷隆盛書簡とその伝来-アメリカから滋賀へ-』です。 当館きっての情熱能弁家; 井上優副館長(県文化財保護課)が講師を務めさせていただきました。

昨年、個人の方より当琵琶湖文化館に寄託された西郷隆盛書簡。約100年振りの”再発見”から、調査を進めた”大発見”まで、HOTな話題を”びみょ~” な薩摩弁(?)も交えながら(笑) 、 楽しくお話しいただきましたで・もす??。

西郷とは幼なじみの大久保利通、当時アメリカに居た彼に宛てたこの手紙が、どのように滋賀へわたってきたのか?大久保が暗殺された「紀尾井町事件 」ではもしや懐中にあったのやも???…謎とロマン溢れる書簡のエピソードに、皆さんワクワクされたのではないでしょうか。

ここで一つ、井上副館長の苦労話も披露しておきましょう。この書簡・・・とにかく長い!いろいろと長い!のです。書簡に書かれた膨大な文字量、翻訳に費やした時間・・・全長4.75メートルの凄さを、皆さんにどうお伝えしようかと副館長が考えた結果がコチラ!↓

これには会場の皆さんもドヨメキが(笑)。作った甲斐がありましたね、副館長(笑笑) 。

その書体や行間は実に筋がとおり整然、かつ流麗な筆致…それが時を経てあらわれたのは、まだまだ読み解ける何かがあるかもしれません。引き続き今後の調査にも期待大です!

【アンケートより】

「魅力あふれるすばらしいお話。いっぺんに井上先生のファンになりました。」

「井上先生の『歴史はミステリーの爆発だ!』というお気持ちが一杯あふれたお話でした。」

「書簡の内容もさることながら、その伝来に関する説明が興味深いものだった。新たな謎は興味深い。」

「夢がつながっていく!」

「タイムリーな話題で興味があり、伝来に触れられた!!大変おもしろく!!歴史の醍醐味ですね!!」

「これから研究が進んでいくことが期待でき、非常に興味深かった。数奇な物語がより明らかになるのが実に楽しみです。」

お気持ちあふれるたくさんのご感想をありがとうございました!

そうです、講師の気持ちがあふれてあふれて…スタッフ「残り30分です!」のお声掛け(ナイスパスでした!)がなかったら、結びにはたどりつけなかったに違いありません(笑)。

本講座は、大津市のコラボしが21をメイン会場に、サテライト会場として彦根市稲枝地区公民館にご参加いただきました。また、今回は特別に、西郷隆盛の出身地・鹿児島県鹿児島市加治屋町にある「維新ふるさと館」にもオンラインをつなぎ、地元の皆さまにもご視聴いただきました。良きご縁に感謝です♡

(※サテライト会場におきましては、冒頭に講師の音声が途切れましたこと、深くお詫び申し上げます。)

ご参加いただきました皆々さま、ご清聴誠に有り難うございました! ・・・つづく

打出のコヅチ 【受付】はじめました。

みなさ~ん!お待たせしました!今年も開催いたします!!滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」、本日より、受付開始です~♪♪♪

当館が平成20年度に休館となってから、会場を大津市打出浜の「コラボしが21」に移して始まった本講座。

「文化財のことを知りたい」

「今年も参加したい」

「いつも楽しみにしている」

という、皆さんの熱意に支えられ、なんと驚くなかれ17年目(!)に突入いたしました!!こんなにもご長寿講座(?!)になろうとは(笑)・・・うれしい限りです♡

今年も皆さんのご期待にお応えすべく、昨年より1回多い全7回とし、充実のラインナップをご用意しております。【詳しくはコチラ】

早速お問い合わせをいただきました。

「参加申込みについて、昨年までは、講座毎に約一月前からの申込みでしたが、今年度は、第1~6講を4/23から一括申込みするのでしょうか?」

➡よくぞ気付いて下さいました!昨年度までコロナ禍での感染症対策とはいえ、毎回お申込みいただくお手間があり、運営側としましても大変心苦しく思っておりました 。

しか~し!今年は、第7回を除く第1~6回までを、一括でお申込みいただくことが出来ます!モチロン、ご自身の予定を確認しながら、各回毎の申込みも可能です。定員も140名から200名に拡大しておりますので、今まで以上に気軽にご参加ください♪

た・だ・し、受付は先着順、満席となる場合もございます(満席にする気マンマンです♥)ので、その際にはご了承くださいませ~。

申込みは、電話(077-522-8179)、FAX(077-522-9634)、ウェブサイトの受付フォームから、お申込みください。 皆さまのご参加を心よりお待ちいたしております♪

「花湖さんの打出のコヅチ」第6回 ・・・鑑賞☆堪能

秋晴れの滋賀県立美術館にて、「花湖さんの打出のコヅチ」第6回目の解説付鑑賞会を開催させていただきました。ご参加いただきましたみなさま、ありがとうございました!

今回は美術館のロビーにて受付。目印は探訪ではお馴染みの、のぼり旗です♪受付テーブルを出すとすぐにたくさんの方に集まっていただけ、みなさまの熱気が伝わってきました。

さて、「「千年の秘仏と近江の情景」展を楽しむ」と題した今回の解説付鑑賞会は、地域連携企画展を開催する展示室1での開催です。

前半は、美術館の山口主任学芸員から、当館収蔵品も含めた絵画作品を中心にご紹介いただきました。近江の風景が描かれた「近江名所図」「近江八景図」には、時代の変遷を経て変わってしまった風景・今も変わらない風景を見つけることができます。

後半は当館の和澄主任学芸員による仏像の解説です。 重要文化財の正福寺さまの大日如来坐像を、じっくり!詳しく!お話しいただく濃密な時間となりました。前回のコヅチでも登場した内容が中心でしたが、本物を前に説明を聞くと、とても分かりやすかったのではないでしょうか。そして正福寺さまの大日如来と、善水寺さまの不動明王坐像も見比べやすい!また、大日如来の美しさを堪能するかのように、解説後もじっくりとご鑑賞される方もいらっしゃいました。横顔や背中も・・・、うーん美しい~。

「仏像が、美術品というだけでなく、また信仰の対象というだけでなく、歴史の証人なのである」、という和澄主任学芸員の指摘。山口主任学芸員からの「絵画作品にみる江戸時代から現代までのつながり」という指摘もあわせて、雄大な近江の歴史を思わせる講座と展覧会でした。

最後に正福寺のご住職様から、本講座へのご参加の感謝の言葉とともに、展覧会の経緯もお話しいただきました。今回お出ましいただいているご本尊・大日如来坐像は、通常は33年ごとに開扉される秘仏なので、再来年の本堂改修後に開扉され、その次の開扉は30年後!とのこと。今回は本当に貴重な機会ですね。

本年度の「花湖さんの打出のコヅチ」はこれで最終回です。毎回、熱心に聴講されるみなさまの姿勢に身が引き締まる思いです。さて、来年度はどんな講座が待っているのか・・・!?楽しんでいただけるよう、スタッフ一同頑張っていきます!

「花湖さんの打出のコヅチ」第5回 1つの仏像から・・・

爽やかな秋晴れに恵まれた10月26日木曜日、開催しました滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」第5回!今回は「秘仏 正福寺大日如来坐像と湖南・甲賀地域の仏像」と題し、当館の和澄主任学芸員が講師を務めさせていただきました。

「文献資料が残っていない中で、ほとけさまから分かることがあるのですね」。こちらはアンケートにご記入いただいた参加者の感想です。

・・・まさしく!!講師も申しておりました。「今回、秘仏である大日如来さまにお出ましいただき、つぶさに拝見させていただく機会を得たことで、いろいろと見えてきたことがあります」と・・・。

本像は、筒形の宝冠にふっくらとした下膨れのお顔、細い三日月形の目に突き出した唇、厚みのある躯体や煌びやかな臂釧(腕輪)などの特徴から、十世紀後半に造られたと考えられています。 では何故、

浄土宗寺院である正福寺さまに天台宗で重視される大日如来が伝わったのか

・・・謎でしたよね~。

近隣の善水寺(天台宗)さまに伝わる薬師如来坐像・不動明王坐像と比較してみると

・・・良くわかりましたよね~。

天台宗の勢力拡大と、講師曰く「延暦寺工房」(?!)的な仏師集団の作例からの比較

・・・興味深かった~。

正福寺・善水寺がある湖南市岩根山周辺は、比叡山と麓の坂本の関係に似ていたのではないかという指摘

・・・当時の都市計画まで?!想像が膨らみました~。

講座に参加された方も、講師の考察に「まさしくそうだったのでは?!」と、思われたのではないでしょうか。一体だけでは確証が持てなかったことが、様々な作例と比較することで紐解かれる千年の歴史、調査の醍醐味がここにあると講師は言います。それもこれも、古い時代のほとけさまが今に伝わっているからこその奇跡です。長い歴史の中には戦乱や自然災害もあったでしょうに、これだけ多くのほとけさまが滋賀に残されていることを、私たちは誇りに思っていい!そんなことを考えた、充実の、あっという間の90分でした。 参加の皆さんのご感想です↓。

「現場をよく考えて説明して頂いたので臨場感がありました。」

「これからお寺でほとけさまを拝むときにはよく見せていただこうと思う。仏像を作っていた地域やその影響力の及ぶ所についても知ることができて興味深いと思った。」

「正福寺さまの大日如来像、拝見に行きたい」

そう!これで終わりではない!!第6回の打出のコヅチでは、座学会場を抜け出し、展示会場での『特別鑑賞会』を実施します!本日朝8:30より電話受付を開始しました。が、募集40名のところを、アッという間に定員に達してしまいました!皆さんの熱意に感謝♡。

残念ながら電話が間に合わなかったという方、大丈夫です。この座学に参加した方もそうでない方も、充分にほとけさまの魅力を堪能していただける展示となっております!ぜひお出掛けください♪

ところでワタクシ、気になっているのでございますヨ。大日如来さまのお顔の特徴=ふっくら丸みのある下膨れのお顔に、(チュッと)突き出したような唇・・・ここここれは、当館のマスコットキャラクター:あきつ君もこの系統を引き継いで・・・いるのでは?・・・う~ん、ダイタンな考察・・・♥

「花湖さんの打出のコヅチ」第4回 質問回答②

9月28日、文化財講座:第4回「新県指定 弘誓寺本堂と近江の浄土宗建築」に参加された皆さん、お待たせいたしました~!アンケートにご記入いただきました、皆さんからのご質問について、その回答第2弾! 滋賀県文化財保護課建造物係さんが、めいっぱい(!!)ご協力くださいましたので、ご紹介します~♪

建築と石造美術、建築と庭園とのかかわりがあると思いますので教えてほしいです。本尊の向きや庫裏との位置関係のかかわりなど教えてほしいです。

庭園については、来客をもてなす庫裏の座敷に面して回遊式庭園が設けられています。石造物は、境内の主なものは、墓所に中世の宝篋印塔(供養塔)が一基ありますが、本堂や庫裏、その他の建造物とは明確な関わりは無いようです。

本堂および本尊は、共に西方浄土を向いており、ほぼ西面しています。庫裏と本堂は、境内の敷地形状から、ほぼ南北に横並びしています。

本堂内の間取りがなぜそうなのか。経文上或いは儀式上の必然があるのか。

内陣の後門形式および凸型の平面構成については、先に回答した、本堂内で本尊の後ろを通り本尊の前を大きく回る礼拝方法があること、外陣の凹型の平面については、礼拝の際に、内陣正面部分と内陣両脇の脇陣とは、僧侶や縁者・参拝者等に着座する場所に決まりがあり、そうした浄土宗の礼拝(儀式)に適した平面構成(間取り)が、次第に出来上がったものと考えられます。

近江七弘誓寺で一番古いのはどのお寺?

近江七弘誓寺の各建立年代について、郡誌、市町村誌等を確認しましたが、建立年が不明のお寺もあり、明確に建立年代を並べてここが一番古いと断言するのは難しいようです。講義資料では那須与一の7人の子供が近江七弘誓寺を建立したとありますが、実際は那須与一が活躍した平安時代末よりも、後の江戸時代に建立された所も散見され、あくまで伝承の域を超えないのかもしれません。ただ「弘誓寺由緒書」によれば現在の東近江市瓜生津に那須与一の末孫の愚咄が弘誓寺を開いた後に移転、分立等で他の弘誓寺が建立されたようで、そこから考えると瓜生津の弘誓寺が最も古いと推察されます。

いかがでしたか?皆さんの疑問や謎は解けましたか?実は、産休に入られた講師の代わりに、講師が所属する県文化財保護課建築係の方々が、「係として真剣にお答えしたい」と、追加の現地取材や資料調査を行うなどしてご対応下さいました。講師を務められた伊藤静香氏のお人柄(♪)と、建築係の皆さんのチームワークがあったからこそ成り立った、今回の【質疑応答全8問】でございました。ご協力いただいた皆さまに心より感謝申し上げます。本当に有り難うございました!

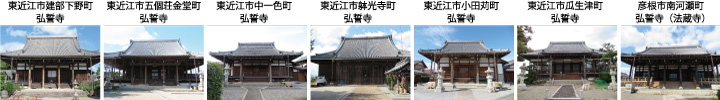

皆さんの「学びたい」&「応えたい」の気持ちに影響されたコヅチ事務局・・・うずうず・・・結果、湖東を駆け巡り↓↓近江七弘誓寺を制覇してまいりました!ご利益ありそうな予感♡

※但し(!!)建造物の写真は“曇り”の日に撮る方が写りがいい!のだそうです・・・しくじった。。〔もう少し大きな画像で見たい人は➡ コチラ 〕

「花湖さんの打出のコヅチ」第4回 質問回答①

9月28日、文化財講座:第4回「新県指定 弘誓寺本堂と近江の浄土宗建築」に参加された皆さま、お待たせいたしました!当日アンケートに記入された質問内容について、滋賀県文化財保護課建造物係さんが、回答にご協力くださいました(!感謝!)。

さてさて、皆さんの気になるご質問は?その回答とは?コチラっ↓↓↓

浄土宗、浄土真宗の中世の遺構が全国的にほとんどないのはなぜでしょうか。

確かにそのような傾向はあるかと思いますが、県として明確に確認してはいません。もしあるとすれば、理由として次のようなことが考えられます。

浄土宗、浄土真宗ともに鎌倉時代以降に興った新しい宗派で、主に一般庶民を対象とする宗派でもあったことから、滋賀県内であれば、中世にはまだ正式な寺院を構えるのではなく、地域の有力者の住居等を活動の場とすることが多かったと考えられ、たとえば天台宗のように、中世には既に大規模な構えの寺院を多く建立していた宗派と比較すると、建立された建造物の数や規模が異なることが理由の一つとして考えられます。

五箇荘金堂町の国指定重文弘誓寺と今回講座の弘誓寺とは建物の特徴や古い資料が多数残っている点は似ている。今回講座の弘誓寺も国指定重文になるよう働きかけをされるのでしょうか。

県内には他にも優れた建造物が多数所在しており、今回県指定となった弘誓寺本堂についても、それらと共に、機会を見て文化庁へ情報の提供を行っていきたいと考えています。

三つ並び仏壇形式から後門形式へと変化していった理由がもう少し詳しく知りたいです。

現在の浄土宗においては、本堂内で、本尊の後ろを通りながら内陣を回る礼拝があります。また僧侶の内陣への出仕は、外陣もしくは脇間からではなく、本尊の後ろからの出仕であり、こうした礼拝や儀式の方法の変化が、仏壇形式の変化に影響したことが考えられます。

後陣は何のためにできたのですか(使用目的は?)。

中世の本堂に見られる後陣は、元々は、内陣での宗教儀式の際に使用する仏具や什宝物等を保管したり、住職等が準備を行うために使われていたと考えられますが、後には、後陣にも仏像を安置し、宗教的空間として、内陣を補完する用途に用いられるようになったのではないかと考えられます。

宮殿を「くうでん」と読むのは宗教建築だから?

「宮殿」は神社本殿に多く用いられる名称ですが、その場合でも読み方は「くうでん」です。寺院では「厨子」を用いることが多いのですが、弘誓寺では「宮殿」とし「くうでん」と呼んでいるため、今回の指定に当たっては弘誓寺での呼称に従っています。

素晴らしい!皆さんの勉強意欲がすばらしい!答えも分かりやすくてスバラシイ!皆さんの質問から更に理解が深まり、知識が増えて得した気分♡です♪有り難うございました!!

おや?まだ質問が紹介されていない方が?いらっしゃる??

ご安心ください!残りの質問はもう少しお時間をいただいて、 改めて紹介させていただきま~す!お楽しみに♪♪♪

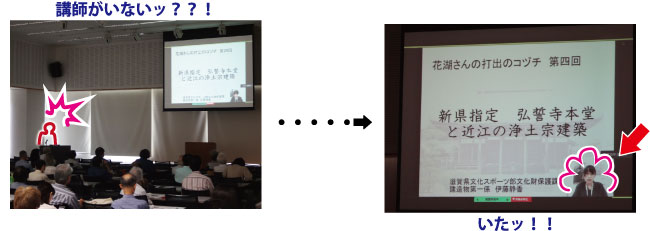

花湖さんの「打出のコヅチ」第3回を開催 聞けて良かったです!

いつまで「残暑」と言わねばならぬやら・・。気温が30℃を超える厳しい暑さだった9/28(木)、滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」第4回を開催しました。そうです皆さん!多くのリクエストをいただきながらも、なかなか取り上げる機会が少なかった「文化財建造物」についてのお話です!会場には、期待に胸をふくらませた♡多数の受講生の皆さんが、お越しくださいました。

今回の講座は「新県指定 弘誓寺本堂と近江の浄土宗建築」と題し、滋賀県文化財保護課建造物係で活躍する伊藤静香技師が初登壇で熱弁を・・・アレ?講師の姿は??!

そう、実はこのたび講師の都合により、こちらのメイン会場でも予め録画した内容でお届けいたしました。対面での講座を期待されていた方々には大変申し訳なく(事前アナウンスも不十分でした!!スミマセン!)、講師も大変残念がっていたのですが、何卒お許しいただきたく・・・。その分、内容は“すこぶる”充実!画像も多めに皆さんにお配りした資料は実に17頁!『文化財建造物の面白さを少しでも知ってもらいたい』という講師の熱意の表れデス!「あぁこれ、きっと“生”でお話ししたかっただろうなぁ 」ということが、資料からも感じ取れました。

昨年度新たに県指定となった東近江市・弘誓寺本堂。受講された皆さんは、「こんなにもいろいろな角度から調べて指定するのか」と驚かれたのではないでしょうか。残された資料や棟札、擬宝珠に刻まれた銘などを読み解き、お寺の沿革を調べることも調査の一環。(建造物だからと言って、図面だけの話ではない!!)外観はもとより、宗派によって異なる建物内部の形式なども、他のお寺の類例と比較することで、その特徴を更に精査し、弘誓寺の本堂は特に「棟札と豊富な資料により、建築年代が明確で造営の経過もわかり、浄土宗本堂の基本となる姿を伝えた代表的事例として学術的に価値が高い」ことが認められ、この度の指定に至ったとのこと。建立に携わった大工集団のお話も興味深かったです。

参加された方のご感想を紹介すると、「建築様式のみならず、他寺院との比較、細かな彫刻などの紹介等、非常に興味深くお聞きしました」「丁寧に説明していただき大変わかりやすかったです」とのこと。(講師先生!良かったですね!) 中には「お話聞いて、滋賀にいいお寺がたくさんあるなぁと思い訪れたくありました。かわいい赤ちゃんに出会えてからまた復帰して下さいね」とのあたたかいお言葉も・・・。

そう!実はこれが今回の録画講演となった理由デス!元気な赤ちゃんの誕生を楽しみに、元気なお母さんの復帰を心待ちに、しております♡

そして皆さまには、今回特別に本講座への「質問」をアンケートにご記入いただいております。その回答は後日こちらのブログに掲載いたします~♪ ドキドキ。。。

花湖さんの「打出のコヅチ」第3回を開催 タイトルの意図は?

放送予定(9/1~9/3)

8月30日、まだまだ残暑厳しい中、たくさんの方にご参加いただきました滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」第3回!今回は、「世界に広がる「近江の文化財」」というテーマで、当館の田澤梓学芸員がお話させていただきました。

皆さんは「日本の文化財が海外で収蔵されている」と聞いて、どのようなイメージを持っておられますか?よく耳にするのは「文化財の流出」という、あまりよろしくない印象の言葉・・。ですが、講師の田澤学芸員の考え方はとてもポジティブです。

講座では主に工芸品について、過去の歴史から海外に渡った近江に縁ある文化財をスライドで紹介し、国内に現存する類例作品との比較が解説されました。

スライドは、海外の名だたる美術館・博物館施設に収蔵されている画像を使用していましたが、「何なら自分が海を渡り、実物をこの目で調査したい!」との思いが、言葉の端々に・・・(笑)。行動力がウリの工芸担当学芸員です(笑笑)。

興味深い内容に、受講の皆さんもメモを取る手に力が入ります。

そして今回の講座でちょっと意外だったのが、海外の美術館・博物館が公開しているウェブサイトの収蔵品データベースの中に、日本の美術作品も多数掲示されているということ。私たちも簡単に見ることができます。受講された方の中には、おうちに帰ってからインターネットで検索された人もいらっしゃるかもしれませんね。アンケートでは「湖国の文化財が海外でも高く評価され収集されているのを知ることができた」「滋賀のものが帰ってきて展示されたらとてもうれしい」などの声が寄せられました。

田澤学芸員は、海外に渡った文化財を「流出」というマイナスイメージではなく、「世界に広がる(世界にまで広がる!)近江の文化財」とポジティブに捉え、その魅力をさらに引き出したい、と言います。令和9年度に開館を予定している新しい文化館では、滋賀県内・日本国内・海外にある「近江の文化財」をつなぐデータベースの構築、更には学芸員や研究者をつなぐネットワークも新しい文化館の役割として貢献していきたい、との思いも語られました。

さぁ、大変なことを宣言してしまいましたヨ?!(笑)。アンケートには「新しい文化館の開設をとても楽しみにしている」とのお声も!講師を含めた関係者一同、皆さまの期待に応えるべく、より一層邁進していく覚悟です。何卒皆さま、ご支援たまわりますよう、よろしくお願いいたします~。

【追記:受講の皆さまへ】

講座内でお話ししていた当館のブログ「文化館の江口君 海を渡る」。少し前の記事になりますが、気になる方は是非お読みください♪

「花湖さんの打出のコヅチ」特別講座開催しました

智証大師円珍関係文書が、ユネスコの「世界の記憶」に登録決定されたことを受けて、特別講座「智証大師円珍関係文書の世界」を7月27日(木)に開催しました。 連日の酷暑にもかかわらず、多くの方が聴講に来られました。

今回の講師は、智証大師円珍の関係文書を歴代伝えて来た 三井寺の長吏・福家俊彦氏です。円珍の人となりや伝世されて来た関係文書のことを熱く語ってくださいました。

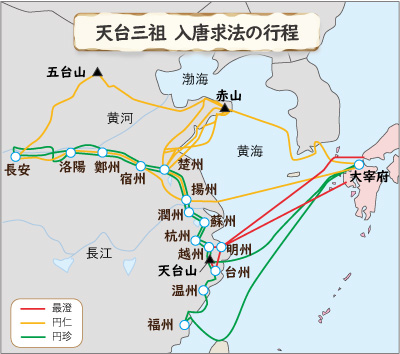

智証大師円珍は814年に生まれ、その14年後に比叡山にあがり出家。その後、有徳の師に師事したり大峰山や葛城山で修行を積むなどしてめきめき頭角を現し、ついには延暦寺の座主、三井寺の初代長吏ともなった傑僧です。そのような円珍が天台教学と密教の神髄を求めて唐(当時の中国王朝)に旅立ったのが853年。その往路をみると、大宰府から出発して福州~杭州~蘇州~揚州~洛陽~長安となっています。現在とは異なり交通事情や治安が各段に悪い中よくこれほどの距離を踏破したものと思います。講師が言われるように、円珍は「感応力」「先見の明」「峻厳な学究」「聖俗との交り」を兼ね備えていたとのことですが、そのような自由闊達な精神の在り方が唐の国への大旅行を可能にし、多くの仏典をはじめ先進的な文物の招来を可能にしたようです。

それでは、今回、ユネスコの「世界の記憶」に登録された智証大師円珍に関わりのある文書群とはとのようなものなのでしょうか。それらは、智証大師関係文書典籍46件・五部心観(曼荼羅絵)1件・円珍関係文書8件・円珍贈法印大和尚位並智証大師諡号勅書1件など56件で構成され、いずれも国宝に指定されています。

中でも、中国国内(福州・温州)を通過するときに、使われた「通行手形」というべき「過所(かしょ)」が当時のまま残されていることが注目されます。幾多の王朝が興亡を繰り返した中国では、当時を知る一次資料がほとんどが失われていますが、円珍が持ち帰った 過所は唐の交通政策や社会状況を知ることができる貴重なものとなっています。

講演の最後に、講師は一人の僧に関係する一連の文書が千年以上の時を超えて保存・伝えられて来たことは極めて稀で、偉大な師に関係する文書を残そうとする先人たちの 使命感やたゆまぬ努力にはただただ頭がさがると言われていました。さらに、現在のデジタル時代にあっては、記録や文書を保存・伝えていく過程には人が介在しないことが多く、将来の課題となることを指摘されたことが心に残りました。

カテゴリー: 文化財講座

「花湖さんの打出のコヅチ」特別講座開催しました はコメントを受け付けていません

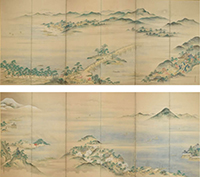

講座「花湖さんの打出のコヅチ」第2回 開催しました

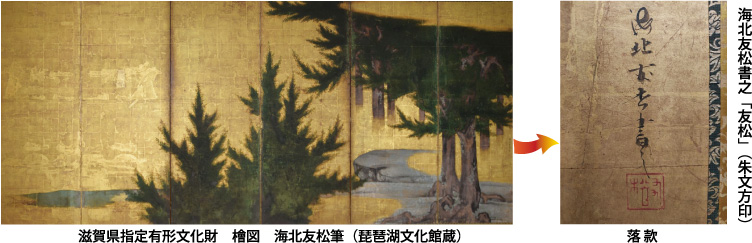

今年度第2回目となる滋賀の文化講座「海北友松の事績と檜図について」を6月22日に開催しました。当日は午前中まで強い風と雨が降りしきるあいにくの天候でしたが、多くの方に参加いただきました。会場は、知的好奇心に溢れる方々の熱気で一杯でした。

本題に入る前に、講師から令和4年度の滋賀県指定有形文化財(美術工芸品)と指定制度の説明がありました。県指定有形文化財(美術工芸品)には、絵画、彫刻、工芸、書跡・典籍、古文書、考古資料、歴史資料の部があり、来聴の方々は県指定制度のあらましや、滋賀県に多くの文化財があることを知って認識を新たにされたようです。

さて、今回のテーマは近江出身で安土桃山時代の巨匠として知られている絵師の海北友松(1533-1615)です。その生涯は実に波乱に富んでいます。戦国大名の浅井氏の家臣であった父や兄が相次いで戦死しますが、幸いにも友松は東福寺に入寺していたため難を逃れました。武家に生まれた友松らしい逸話として、本能寺の変の後に、明智光秀の重臣で友松と親しかった斎藤利三が処刑されますが、これを不憫に思った友松は刑場から利三の遺骸を奪い、親交のあった真如堂に葬ったという言い伝えがあります。やはりこの時代は歴史小説さながらの熱い時代とつくづく思います。

講師の古川史隆氏(県文化財保護課兼琵琶湖文化館)は、海北友松の生涯を紹介した後、友松の画業に迫っていきます。友松は幼いころ、東福寺に入寺し、その後絵の才能を見いだされて狩野派に弟子入りしました。そこから才能が開花し、多くの名作を生みだします。今回は令和4年度滋賀県指定文化財となった「檜図屏風」に焦点を当て、絵画様式や制作年代を解説されました。土坡(どは)の描き方、樹幹の表現や金雲の緑の暈し(ぼかし)などの友松特有の描写について興味深い話をされていました。

なかでも、絵に施された署名の字体と印章の変遷から、檜図の制作年代を慶長7年(1602)前後と推測する近年の研究史を紹介され、来聴者の方々も興味深そうに聴かれていました。古川講師、お疲れさまでした。

さて、次回の講座は、7月27日(木)特別講座『「世界の記憶」智証大師円珍関係文書の世界』を開催します。定員140名での募集でしたが、受付4日目にして、既に定員に達してしまいました!現在はキャンセル待ちでの受付となっています。開催が楽しみですね。

カテゴリー: 文化財講座

講座「花湖さんの打出のコヅチ」第2回 開催しました はコメントを受け付けていません

ユネスコ「世界の記憶」登録記念・特別講座開催します!

去る5月24日、嬉しい速報が飛び込んでまいりました。滋賀県で新たに2件、大津市の三井寺(園城寺)さまが所有される国宝2件が、「智証大師円珍関係文書典籍―日本・中国の文化交流史―」として、ユネスコ「世界の記憶」の一つに登録されました(国内で8例目)!これを受けて、滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」では特別講座を開催いたします!

7月27日(木)14:00~ 「世界の記憶」智証大師円珍関係文書の世界

講師には、三井寺の福家俊彦長吏をお迎えし、智証大師円珍(814~891年)が中国・唐に渡り密教の教えを日本にもたらしたその足跡と、今に伝わる貴重な古文書や典籍類について、特別にご講演いただきます。

突然ですが問題です。国内でユネスコ「世界の記憶」に登録されたのは、今回が8例目。では前回(2017年(平成29 ))に国内で登録されたモノは何だったでしょう・か?・・・皆さん覚えておられます?!(ハイ!はい!!は~い!!!)

*2019年ユネスコ「世界の記憶」登録

答え:それは「朝鮮通信使に関する資料」です(※1)。17~19世紀の日韓の平和構築と文化交流の歴史を物語る資料として、日韓合わせて計333点(うち、日本所在資料は209点)が登録され、その中の一つとして、当館の「琵琶湖図」も登録されています。

そのご縁もあって、ユネスコ「世界の記憶」にはとても敏感な当館♡。登録に関わるその苦労、その喜び、決して他人事ではゴザイマセン!県内の文化財が新たに登録されたことは、我らが滋賀県民にとっても大変嬉しいニュース♪何より、1100年以上も昔の資料(しかもその現物!)が、今に受け継がれているその奇跡!長きにわたって文化財の保護と継承に取り組んでこられた三井寺の皆様の御努力に、心から敬服いたします!

この貴重な文化遺産が末永く受け継がれていくよう、私たちも勉強させていただく機会となりそうです。特別講座ではどのようなお話が聞けるのか、とても楽しみですね。講座へのお申し込みは6月23日からの受付です〔詳しくはコチラ〕。

現在受付中の講座は、

「花湖さんの打出のコヅチ」第2回

6月22日(木)14:00~

海北友松の事績と檜図について

です。こちらは近江出身の絵師:海北友松(かいほうゆうしょう)の生涯と、後に安土・桃山時代の巨匠と言われた友松の作品について、令和4年度新たに県指定文化財となった檜図(当館所蔵)の魅力とともに、詳しく紹介します。どうぞお楽しみに〔申し込みはコチラ〕!

※1:同時に「 上野三碑 (こうずけさんぴ)」も登録されています。

講座「花湖さんの打出のコヅチ」第1回 開催しました

「毎回参加してきた最大の最高のお話しでした。有り難う。」

「杉本哲郎氏と山元春挙のつながりを楽しく興味深く知ることができました。 」

「タイトル通りに人間的なあまりにも人間的な経緯が如実に語られてました。 」

「お話がわかりやすく感動しました。ありがとうございました。 」

「「春江」印から哲郎の心を読み解く研究、すばらしいと思いました。」

「なぞ解きの面白さ、杉本氏の心の動きがドラマの様に見ることができた。」

「 涙がでました。ありがとうございました。 」

いかがです皆さん?!これ、文化財講座に参加した方々の「ご感想」ですよ?!!この満足度の“高さ”が、当講座のウリでございます♪

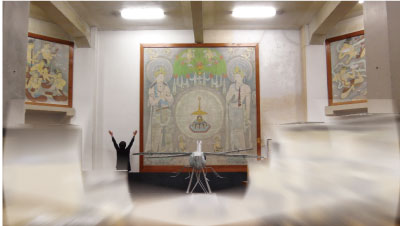

ということで、5/24に開催した滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」、 今年もテンション“高め♪”に始まりました !第1回の講師を務めたのは県文化財保護課・井上優(琵琶湖文化館副館長兼務)、今回は「杉本哲郎壁画「舎利供養」に秘められた師・春挙への想い」というテーマでお話しさせていただきました。

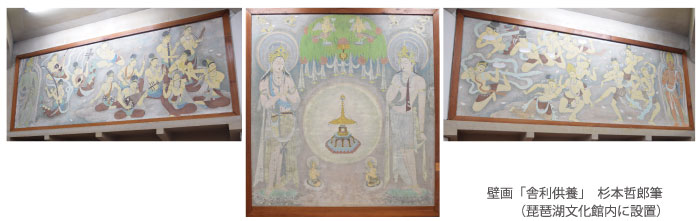

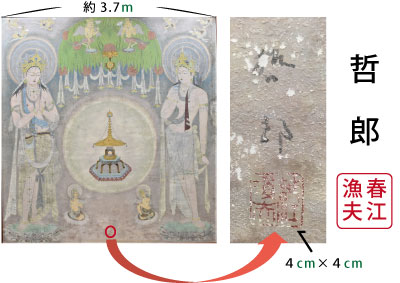

こちらが、杉本哲郎 (1899~1985)氏が描いた「舎利供養」です。杉本は滋賀(大津)出身で、若くして山元春挙に弟子入りをし、15歳の時に「春江」の名を師から与えられました。しかしその後、春挙の門人団体・早苗会の幹部(兄弟子たち)と画法をめぐって対立、24歳の時に師の元を去り、「春江」の名を捨てて「哲郎」の名で活動します。一方で、「先生(春挙画伯)の真の後継者は僕」であるとインタビューに答えるなど、師に対する尊敬の念は晩年まで変わらずに持ち続けます。兄弟子たちとの確執は深まり、春挙の逝去に際して葬儀参列も阻まれる杉本。師に別れを告げられなかった深い悔恨、尊敬する師への敬意。その想いが50歳にして描き上げたこの巨大壁画に込められている・・・「杉本哲郎魂の傑作」と、講師は言います。

壁画は当初「来迎図」として、県庁の隣にあった産業文化館(旧武徳殿)の壁に描かれました。来迎とは、阿弥陀仏が諸菩薩とともに死者を迎えに来て、極楽浄土へと導くことを意味します。ですので本来、観音・勢至菩薩が立ち並ぶその間(中央)には阿弥陀如来が描かれるべきところ、本図は舎利塔が描かれています。更にはその真下に長らく使わなかった「春江」号の印。これは杉本が、「春挙の真の後継者として、師を鎮魂供養する画墓」とすることを意図したのではないか、と講師は推察します。それこそがこの壁画が描かれた真の意味だと・・・。

うぅ、皆さまドラマです(涙)。壮絶なドラマです!1時間半の講座があっという間で、講師が熱く語る言葉をとおして、画家・杉本哲郎の揺れ動く心を旅をしてきたかのような気分です。

参加された皆さんも同じ思いだった?それが冒頭にご紹介した「感想」に表れているのではないでしょうか?

このたびの講座、この大きな壁画の中のたった4cm四方に注目し、作者の深い想いを読み解いた講師の洞察力に、感想:「大満足」をあげてもいいですか?(笑)。熱弁お疲れさまでした!講師も語り尽くしてこの笑顔です(笑笑)。

さて、次回の講座は、

6/22(木)第2回「海北友松の事績と檜図について」

を開催します。更に!会場では『7/27(木)に特別講座』が予定されているとのアナウンスが・・!・・その内容とは?・・・➡【コチラをチェック!】!!

皆さんお待ちかね♡「打出のコヅチ」受付開始

今日は朝から電話がひっきりなしです! 皆さまお待たせいたしましたね~♡

令和5年度滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」、第1回の参加申し込み、本日より受付開始です!! 【詳しくはコチラ】

本講座は、平成20年(2008)から会場:コラボしが21にて開催している人気講座です。今年でなんと16年目!「継続は力なり」と申しますか、自ら”人気講座(気持ち的には大人気講座) ” を名乗ってしまうほどのご支持を皆さんから頂いております。毎年この時期になると「今年もある?」「チラシはできた?」と、開催を待ち焦がれる人々からの問い合わせがあり、事務局としては嬉しい悲鳴(笑)。そんな皆さんの「学びたい熱意」に背中をグイグイ押され(!)、今年も5月から全6回の講座がスタートします!

本講座は何と言っても多彩なテーマが魅力♡滋賀の文化財にまつわる最新情報や講師ご推薦のとっておき情報を、詳しく&わかりやすくご紹介。気軽にご参加いただくことができます。♪

申し込みは、電話・Fax・メールにて受付!申し込みが簡単なインターネットの【受付フォーム】もご利用くださいね。 ※申込開始日の8:30からご利用いただけます。

第1回 5月24日(水)14:00~15:30

演題 杉本哲郎壁画「舎利供養」に秘められた師・春挙への想い

(画像の一部を加工しています)

当館にある巨大壁画「舎利供養」。長らく皆さんにご覧いただく機会がございませんでしたので、本作が当館内にあることをご存じない方もいらっしゃるかもしれません。

昭和期の宗教画家・杉本哲郎が描いた代表作の一つですが、このたび講師を務める井上優副館長は「話したい、話さないといけないことがあり過ぎて時間が足りない!」と、今から少々焦っておられます・・・どうなることやら(笑)。乞うご期待!ですね♪

(((おやっ?屋根から取り外した大トンボのモニュメントが写り込んでいますね???!!!! ))))

[[[そして怪しげな人影も?! →※大きさを分かっていただくための演出デス。]]]

本講座は、一度参加すると次回も参加したくなる、リピーター率高めの文化財講座です。初めての方も何度か参加するうちに顔見知りが増え、きっと「常連さん」となること間違いなし♪気軽にご参加くださいませ~♪♪

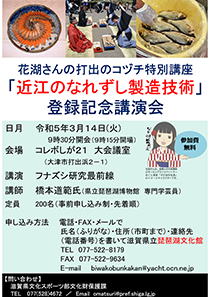

花湖さんの打出のコヅチ特別講座「近江のなれずし製造技術」登録記念講演会 開催しました

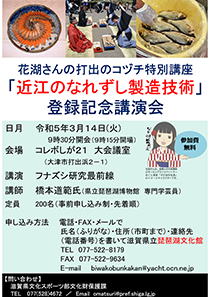

3月も2週間が経ち、桜の開花予報がニュースで流れ始めました。文化館にある鉢植えの桜が、街中の桜よりも一足先にたくさん花開いた3月14日、滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」特別講座を開催しました。

例年この時期に「打出のコヅチ」を開催することが無く、毎年参加される熱心なファンの方なら「なぜ?この時期に??」と思われたのではないでしょうか。今回のコヅチは、2023年1月20日に、「近江のなれずし製造技術」が国の文化審議会から登録無形民俗文化財に登録するよう答申を受けたことで、登録記念の特別講座を開催することとなりました。急遽決まった記念講演…皆さんにお知らせする時間が短かったにも関わらず、会場には85名もの方にお越しいただきました。

専門学芸員 橋本道範先生

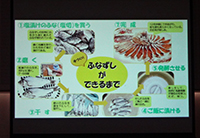

第1部の記念講演では、滋賀県立琵琶湖博物館の専門学芸員である橋本道範先生に「フナズシ研究最前線」というテーマで、お話していただきました。

寿司の原型「なれずし」は、古くからの食文化として知られています。現在最も有名なのが「ふなずし」ではないでしょうか。県内では、琵琶湖の固有種のニゴロブナが最もポピュラーです。4月~6月くらいの産卵期に漁獲されたものを仕込んだ後、夏に漬け込み、乳酸発酵させて冬に食べはじめます。これが昔からの伝統的な作り方だと誰もが思いますよね。ですが、元禄2年(1689年)の料理本「合類日用料理抄」に「江州鮒の鮨」という箇所に「寒(かん)の内ニ漬申候」との記述があるのだとか。これには、冬に獲れるフナは脂がのっていて美味しいとの話もあり、寒漬けの方がおいしいとされていたようです。子持ちのフナを夏に漬ける現在のふなずしとは違います。

お話からは、歴史的に見た「ふなずし」の多様性が見られ、古くから変わらないと思っていた「ふなずし」が時代によって変わるということに驚きました。

ふなずし1つでも多様性がある「なれずし」、、、他の種類を含めるとその多様性はもっと広がります。なんとも奥が深い!

講師の橋本先生は、江戸時代の書物のように寒い時期に漬け込んだり、玄米や更には糯米(もちごめ)を使用して漬け込むなど、様々な「なれずし」を試作されています。今後も新しい発見がありそうで、期待が膨らみます!

第2部は特別PR企画として設けられ、滋賀の食文化に関心を持った有志が集まる「滋賀の食事文化研究会」の方が、湖魚を使用した滋賀のなれずしについて、その活動内容ともにお話してくださいました。

県の水産課からは、手作りふなずしについて紹介されました。ふなずしを自分で作ろうと思うと、かなり難しそうですよね…ですが、県内には「ふなずし漬け方講習会」なるものがあり、各地で開催が拡大しています。(詳しくは滋賀県漁業協同組合連合会のサイトをご確認ください)この講演をきっかけに「近江のなれずし製造技術」に興味を持たれた方は、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。

カテゴリー: 文化財講座

花湖さんの打出のコヅチ特別講座「近江のなれずし製造技術」登録記念講演会 開催しました はコメントを受け付けていません

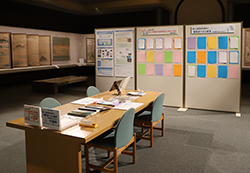

3月の文化館はイベント満載!

「一月往ぬる二月逃げる三月去る」とはよく言ったもので、早くも3月の始まりです。まだまだ寒い日もありますが、暖かい日もあり、少しずつ春の訪れが近づいているのを実感します。

さて、3月と言えば、3月3日の「桃の節句」ですよね。ですが、今日は少し趣向を変えてコチラの絵をご紹介しようと思います。桃の木の下で3人の男性が、何かをしています。これは、平安時代の宮中行事「曲水(きょくすい)の宴(えん)」と言って、流水に酒杯を浮かべ、自分の前に流れ着くまでに詩を詠み楽しんでいる様子が描かれています。3月3日に行われたらしく、まさに今の時期にピッタリの絵です。

この絵は、月岡雪鼎筆の「十二カ月図屏風(文化館蔵)」の中の一扇(せん:屏風を構成する縦長の画面1枚。6枚の扇がつながって6曲の屏風)に描かれています。

「十二カ月図屏風」 は、滋賀県立安土城考古博物館で開催中の地域連携企画展「琵琶湖文化館収蔵品にみる四季」に出品しています。普段はなかなか見ることができない文化館の収蔵品を、多くの皆様に見ていただける貴重なチャンスです。雅な宮中文化に触れて、いつもと違う桃の節句を感じてみてください。

さらに、会場には「新しい文化館にメッセージを届けよう!」という特設ブースを設けて、皆さんから以下のような2つのメッセージを受け付けています。

【投票】「あなたが思う“新しい文化館でも見たい作

品”はどれですか?」

【募集】「新しい文化館での“展覧会へのご意見”を

お知らせください!」

しかも!3月12日までは、2つともメッセージを書いてくださった方に、特別にプレゼントも用意してあります!ぜひ、多くのメッセージをお寄せくださいね。また、ここでお寄せいただいたメッセージをもとに、3月19日に座談会「新しい文化館と収蔵品を語る」も開催します。気になった方は、コチラ(滋賀県立安土城考古博物館サイト)をチェックしてくださいね。

そして、もうひとつ忘れてはならないイベント『滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」特別講座』も、3月14日に開催となります。滋賀を代表する食文化である“なれずしの製造技法”が、国の登録無形民俗文化財に登録されるのを記念した講演会です。こちらも、ただいま絶賛参加者を募集中ですので、まだ予約をされていない方は、お早めにお申し込みくださいね。

3月もイベント満載の文化館ですが、皆様に楽しんでいただけるように、頑張っていきたいと思います。

緊急告知!花湖さんの打出のコヅチ特別講座開催決定!!

今年度予定されていた全6回の講座を10月に終えた「滋賀の文化財講座 花湖さんの打出のコヅチ」。参加者は、メイン・サテライト会場を含み延べ600人を超える人気講座となっています。たくさんの方にご支援いただき、本当に嬉しいかぎりです。

さて、当初予定の講座が終了して、早4カ月。コヅチファンの皆さんは、淋しい思いをされている方も多いのではないでしょうか。そんな方に耳よりな『緊急告知』です!

3月14日(火)に、滋賀の文化財講座 花湖さんの打出のコヅチ特別講座『「近江のなれずし製造技術」登録記念講演』の開催が決定いたしました!

今回実施する会場は、いつものメイン会場:コラボしが21(3階大会議室)のみとなります。時間は、午前9時30分(9時15分開場)からですので、くれぐれもお間違えの無いように!

「近江のなれずし製造技術」は、今年1月20日に、国の文化審議会から登録無形民俗文化財に登録するよう答申を受けました。今回の特別講座は、この登録を記念して実施するもので、「近江のなれずし製造技術」の解説をはじめ、草津市にある滋賀県立琵琶湖博物館の専門学芸員・橋本道範氏をお招きして、「フナズシ研究最前線」と題してお話していただきます。

滋賀の食文化を語るうえで欠かせない、“フナズシ” 等の「なれずし」ですが、詳しく知っているという方は、意外にも少ないのではないでしょうか? 講座を受けると「なれずし」を、より詳しく知ることができますよ。県水産課さんのPRタイムも特別に用意されていますので、こちらもお楽しみに。お申し込みは現在受付中です。 ぜひとも皆さん、なれずしの魅力に触れてみてくださいね。(詳しくはコチラ)

「花湖さんの打出のコヅチ」第6回 現地探訪 開催しました

10月27日、ついにこの日を迎えました。滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」現地探訪です。少し曇り空が広がるものの雨が降ることはなく、ウォーキングをするにもちょうど良い気候となりました。今回は、野洲市歴史民俗博物館(銅鐸博物館)で開催されている地域連携企画展「近江湖南に華開く宗教文化 -野洲・守山の神と仏-」に関連した探訪となっており、「野洲市御上神社とその周辺」 をテーマとして、定員いっぱいの40名の方たちと共に、御上神社と2つのお寺を訪ねました。

集合場所の御上神社の大鳥居前には、すでに受付開始時間5分前ですが、数名の参加者が、集まってこられました。皆さん、本当にこの講座を楽しみにしておられるのが伝わってまいります。今回講師を務めたのは、第4回でも講師を務めた琵琶湖文化館の和澄浩介主任学芸員です。野洲の地域連携企画展の担当も務めていますので、展覧会についてもお話いただきます。

旅の始まりとなる御上神社の歴史は古く、「古事記」や「日本霊異記」「延喜式」にも載っています。境内にある本殿は国宝に、拝殿・楼門・若宮社・三宮社は、それぞれ重要文化財になっています。本殿の屋根は、一般的な神社の造りの切妻造ではなく、仏教建築に使われる入母屋造になっており、礎石には蓮の形が刻まれています。蓮と言えば仏様が乗っているお花…まるで寺院のようです。「古文書ではなく現物そのものを通して神仏習合を知ることができる」貴重な神社です。

御上神社を後にした打出のコヅチ隊は、三上山を眺みながら北へ歩き出します。のどかな住宅街を1km程歩くと、次の目的地西林寺さんに到着します。ご住職に案内され本堂の中へ…。

こちらの本尊「阿弥陀三尊像」は、鎌倉時代の仏師快慶一派の作風が強いお像となっています。中尊の阿弥陀如来像は、野洲市歴史民俗博物館(銅鐸博物館)で開催されている地域連携企画展に展示されており、お寺では脇侍である観音菩薩像と勢至菩薩像を拝見させていただきました。両菩薩が、強い前傾姿勢をとっている形は、快慶の高弟・行快風の作品では滋賀県には他に例がなく貴重です。普段は見ることができない像を特別に間近で見られる機会…皆さん、じっくりと鑑賞していました。中には、もう一度列に並びなおし2回見ている方も…。そうですよね、、、コチラに向かってくるかのような前傾姿勢が圧倒的で思わず見入ってしいました。

西林寺を出発し、次は三上山の方に1.5kmほど歩いて宝泉寺に向かいます。本尊「阿弥陀如来立像」は、平安時代後期の特徴があり、仏師の祖と呼ばれる定朝(じょうちょう)の作風を踏襲しています。1メートル弱くらいの阿弥陀如来立像で、温和な作風が平安時代後期の特徴をよくあらわしています。当初の光背は飛天光だった可能性があるそうですが、光背の附属と思われる宝泉寺の「飛天像」が展覧会に出展されています。ですが、実際見るとこの飛天は15cm程の像…この阿弥陀様には、大きいような…?講師のお話では「本尊と飛天像のサイズが合わないため、別の平安時代の阿弥陀像についていたのではないか」とのこと。なんと、、、別の阿弥陀様があったとは!その仏様、いったいどのようなお像だったのでしょう??…う~ん。気になってしまいます。

西林寺と宝泉寺のお像は、展覧会を開催するにあたり調査をした結果分かったものなのだとか。和澄学芸員からは「県内には古い良い仏像があり、まだまだ評価されていないままの文化財がいっぱいある。皆さんにその良さを知ってもらいたい」との話をされました。聞いている方、感嘆の声を上げ大きく頷いておられたのが印象的でした。ココにいる皆さんに、まだ知られていない“ 仏像の良さ ”が伝わっているの事を感じました。探訪に参加された方のお言葉にも「貴重な仏像を見せていただいて嬉しかった」や「湖南にこの様な場所があることを知ることができた」などあり、初めて知る仏像やお寺に興味を持たれた様子です。

多くの方にご参加いただいた、滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」も、この現地探訪をもって、本年度は無事にすべて終了致しました。皆さんから「来年も参加したい」との嬉しい声もいただいております。来年も、皆さんに楽しんでいただけるよう、スタッフ一同頑張っていきたいと思います。

カテゴリー: 文化財講座

「花湖さんの打出のコヅチ」第6回 現地探訪 開催しました はコメントを受け付けていません

「花湖さんの打出のコヅチ」第5回 開催しました

9月も半ばを過ぎて朝夕は過ごしやすくなりましたが、日中はまだまだ暑い日が続きます。この日(9/15)も残暑が厳しい日となりましたが、そんな中86名の方が会場に足を運んでくださいました。滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」第5回、今年度の座学の最終回です。

今回は、「琵琶湖文化館収蔵品にみる四季と年中行事」をテーマに、琵琶湖文化館の田澤梓学芸員が登壇しました。文化館の収蔵品には、四季や年中行事が描かれている作品が多くあります。作品に見られる季節の情景や描かれ方についてお話しました。

ホームページでも紹介されている「十二ヵ月図」 (月岡雪鼎筆)は、六曲一双の屏風の中に、ひと月ごとの歳時や風俗が描かれています。このような絵は「月次絵(つきなみえ)」とよばれ、平安時代ごろからやまと絵の主題として描かれてきました。当館の「十二ヵ月図屏風」は江戸時代の作ですが、古典に取材し平安時代の月次絵の要素を取り入れていることを、わかりやすく解説されました。

次に紹介された「近江八景図」(吉田元陳筆)には、六曲一双の屏風に、粟津晴嵐、瀬田夕照、三井晩鐘、唐崎夜雨、矢橋帰帆、石山秋月、堅田落雁、比良暮雪の八景が描かれています。近江八景は、中国・湖南省にある洞庭湖の瀟湘八景の情景を近江にとり入れ、四季を追加したもの。皆さんご存知です?滋賀県と湖南省は、琵琶湖と洞庭湖のご縁がつながり、1983年から友好提携が結ばれているのですよ。講師からは「新しい文化館ができたら、近江八景と瀟湘八景、滋賀県と湖南省のつながりが分かる展示をしたい!」との野望が語られました。

紹介された作品は、どちらも繊細に描かれていて「実物を見たい!」と思った方も、おられるハズ。そんな方に朗報です。今年度冬季に滋賀県立安土城考古博物館で開催される地域連携企画展「琵琶湖文化館収蔵品にみる四季」に、この二つの屏風が出展されます。来年の2月頃の開催のため、まだすこし先ですが、皆さんぜひ楽しみにしててくださいね。

次回(10/27)は、いよいよ滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」の大トリ現地探訪となります。第4回で講師を務めた和澄学芸員を講師に、野洲市御上神社周辺を歩きます。こちらは、10月8日から始まる地域連携企画展「近江湖南に華開く宗教文化―野洲・守山の神と仏―」(会場:野洲市歴史民俗博物館)に関連した講座となっており、展覧会も合せてご覧になるとより楽しめます。ぜひ、コチラもよろしくお願いします。講座の申込みは、9月27日(火)午前8時30分より電話にて受付開始します。皆さんからのお申込みお待ちしております。

カテゴリー: 文化財講座

「花湖さんの打出のコヅチ」第5回 開催しました はコメントを受け付けていません