カテゴリー別アーカイブ: 学芸業務

滋賀の文化財講座『花湖さんの打出のコヅチ』第3回 守ります!繋ぎます!

おとなり京都市では祇園祭前祭のハイライト、あでやかな山鉾巡行が行われた7/17(水)、琵琶湖畔では今年度第3回目の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」を開催しました。

突然ですが皆さんは、美術館や博物館に行って作品を鑑賞した時、何をお感じになりますか?率直に、その美しさ?はたまた秘められたエネルギッシュな何か?作品にかかわる経緯や歴史?等々、さまざまな角度から想像を膨らませておられることでしょう。祇園祭の山鉾も「動く美術館」といわれるくらい見事で大切な文化財ですね。

でも、ちょっと待ってください、よく考えると・・・何年、何十年、何百年も前の形あるものをこうして直に見る事ができるのは…そうです!現在まで受け継がれてきた“保存の力”=“人の力”を見過ごすわけにはマイリマセン!

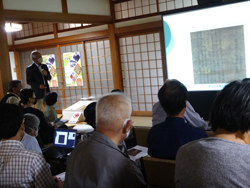

ということで、今回の講座は一味違った角度から「文化財保存のしごと-「地域文化財のサポートセンター」実現に向けて」と題し、当館で保存科学分野を担当する武内里水学芸員がお話しをさせていただきました。

まずは、わたしたちが生活する身の周りにある『物質』が文化財にどう影響を与えているのか。温度・湿度・光・化学物質・虫や菌・動物・人間、災害等々・・・。それに「文化財」と一言で言っても、種類もさまざま、素材もさまざま、取り巻く環境もさまざま・・・!それぞれに想定できる影響はたくさんありました。例えば、展示会場などで、照明が暗いのは、作品の劣化を招く光をなるべく当てないため、湿度は60%を超えるとカビが発生しやすくなるのでそれを管理するため、といったことは皆さんもご存じの保存活動の一部です。

ここで皆さんにクイズです。こちらの写真➡

答えはヒメマルカツオブシムシ。美味しそう(?)な名前をしていますが、この幼虫が絹製品・毛織物などを食べてしまう犯人(!)デス。その他にイガやゴキ〇リなども文化財害虫です。でも皆さん、これらの虫はご家庭にもいらっしゃったっりします・のでご注意を!

こうした文化財を脅かすモノたちから、どのようにして守るのか? これには、文化財が置かれている環境を「よく知る」=「普段からよく観察し(環境や物の)変化に早く気付くこと」が大切なのだと、講師は力を込めて言い切ります。早期発見→早期対策につなげる“地道な努力”=“人の力”が重要となるのです。

講座では、文化館での先輩学芸員たちの取り組み、環境モニタリングの記録、日々の観察活動から予防の実践まで、開館以来60年以上経つ琵琶湖文化館が、湖上にありながら文化財を適切に保管するために行ってきた様々な事例が紹介されました。

(約50年前に使われていたガスマスク➡

学芸員がこれを装着して燻蒸を行っていた時代もあったそうです。)

そして後半は、地域の文化財のサポートを担う琵琶湖文化館について。3年後の2027年12月には新しい琵琶湖文化館が誕生します!現在も着々と準備を進めているところで、建物は「令和9年(2027)3月竣工」、開館は「令和9年(2027)12月」を目指しています![滋賀県HP]

ん?3月竣工で、12月開館!?このブランクは・・・“躯体枯らし期間”の残りの期間です。水をたくさん使って打設したコンクリートからは水分が蒸発していきますが、一緒に文化財に有害な“アンモニア”も発生します。打設してから文化財を守るためには“養生期間がふた夏必要”なのです。

滋賀県は、国宝・重要文化財の指定件数が全国で4番目に多い、誇るべき文化の県と言えます。もしもの災害があった時に被災した文化財も臨時的に保管ができるよう、収蔵品とは分けた受け入れスペースも新しい文化館では計画されています。

文化財というみなさんとの共有財産を、今までどのようにお守りし、そしてこれからどのように引き継いでいこうとしているのか、琵琶湖文化館の秘められた「決意」が語られた今回の講座。受講後のアンケートには、

・博物館の学芸員さんの専門分野にいろいろ種類があること、“保存科学”を初めて知りました。内容も興味深かったです。

・積極的に文化財保存に向かっていらっしゃる姿勢が良くわかった。滋賀県民として応援し、うれしく思っています。

・自分に何ができるのか?という気持ちになりました。

・地域資料はその地域のたどってきた歴史、現在ある姿を形づくってきた来し方を示す大切なものです。それに対する考え方を伺い、大変ありがたく心強く思いました。

等々のお声が寄せられました。「私たちが滋賀の文化財を守る!」という学芸員の熱い思い・・・。これまでもこれからも、琵琶湖文化館の活動に対する皆さまのあたたかいご支援・ご協力を、心よりお願い申し上げます!

水面下・気になる・カモ♡

みなさん気付いておられます?当サイトのトップページにおきまして、とても気になる画像が追加されました。そう、それは新しい琵琶湖文化館のイメージ画像です♪

こちらを[ポチッ]としていただくと、滋賀県のウェブサイトにリンクし、令和9年12月に誕生する新しい琵琶湖文化館についての情報やイメージ画像など、最新情報をご覧いただくことが出来ます。

現在の琵琶湖文化館はド~ンとお城の形をしていますが、新しい琵琶湖文化館は「湖国の夢と滋賀の宝を未来に伝える希望の船」をコンセプトにイメージした外観になります。そして新旧の琵琶湖文化館をつなぐ我らが学芸員はと申しますと・・・現在、鴨の水かき状態(?!)で頑張っております(笑)!。建設に向けて、学芸員と滋賀県の担当者、建設・設計の業者とが協議を重ね、具体的な内容を詰める作業を進めているところです。

「このような設備が必要・可能?」「壁の素材はコレ?色は?」「来館者の動線イメージは?」などなど、宿題をもらいつつ課題を提出する・・・みたいな(?)攻防の日々です(笑)。悩みつつも前進あるのみ!令和7年3月頃には浜大津で建設が始まる予定です。それまで、なかなか皆さんには具体的な動きが伝わりにくい・・・期間ではございますが、水面下で鴨(学芸員)たちはフルスロットルで水を掻きかき、前進を続けておりますので、今しばらく新文化館の建設を楽しみに、お待ちいただければと思います。

そして、そんな学芸員を癒してくれるのが・・・本物のカモです(笑)。

時折、姿を見せるこのコたち。中には体の小さな子ガモの姿も♡。あまりに愛くるしさにこちらのテンションは↗↗↗。コチコチに固まった頭の緊張が一気にほぐれ、すごくリフレッシュ☆できるのです。・・・きっとこんな時間も必要(笑)。そしてまた、改めて頑張ろう・・・と思うのです。ご期待ください!

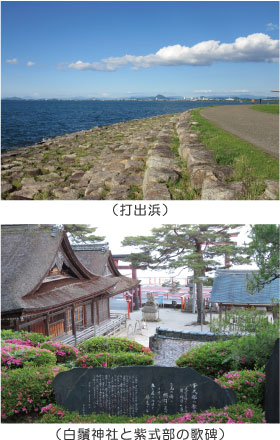

紫式部の和歌、越前から上京編

〈NHK大河ドラマ「光る君へ」と近江〉をテーマに、あきつブログをお届けしている学芸員、実は先日福井県へ行ってまいりました。越前市にある紫式部公園は、当館から直線距離で101キロ!平安時代には輿や船に乗って4、5日かかった京~越前の道のりは、大津からは名神高速道路を通るルートで片道2時間ほど。日帰り旅行できちゃいます。うーん、この1000年でかなり時間短縮されましたね~。

さて、6月23日放送の「光る君へ」はご覧になりましたか?吉高由里子さん演じるまひろ(紫式部)が、佐々木蔵之介さん演じる藤原宣孝との結婚を決めるため、越前から京に戻ってきました。その道中、琵琶湖を渡るシーンが短いながらもありましたね!

紫式部は、越前へ下向する際は琵琶湖の西岸を渡ったことをご紹介しましたが(6月3日付ブログ)、上京するときは琵琶湖の東側のルートを通ったようで、湖東の風景を詠んだ歌が自選歌集の『紫式部集』に収録されています。

名に高き 越の白山 ゆきなれて 伊吹の嶽を なにとこそ見ね

名高い越前の白山に行き、その雪を見慣れたので、伊吹山の雪などたいしたものとは思わない、という意味。

磯がくれ おなじ心に たづぞ鳴く なに思ひ出づる 人やたれぞも

磯の浜のものかげで、私と同じ気持ちで鶴が鳴いているが、何を思い出しているのだろう、誰を思い出しているのだろう、と現在の米原市磯で詠んだ歌。

おいつ島 しまもる神や いさむらん 浪もさわがぬ わらわべの浦

おいつ島を守っている神様が、静かにするよういさめたからだろうか、わらわべの浦は波も立たずきれいだ、という意味。「おいつ島」は沖島、奥津島(現在の奥津山)など、諸説あり。

もう6月も終わりということで、「光る君へ」も折り返しでしょうか。これからも、ドラマの中で紫式部が歩んでいく後半生を、近江というキーワードで辿っていきます!

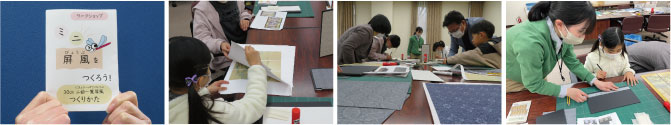

公民館に出張!屏風に親しんでいただきました♪

先日、彦根市の稲枝地区公民館の「いなえ講座」にて、学芸員が出張してお話してきました。稲枝地区公民館さんは、「花湖さんの打出のコヅチ」でオンライン配信によるサテライト会場となっていただいており、初年度からずっと参加されている公民館です。今回の講座はオンライン配信だとちょっと無理そうな、対面ならではのワークショップもあわせたものでした。

テーマは「ミニ屏風をつくろう」。講師は武内学芸員です。屏風の役割や、その数え方について学んだ後、実際にミニ屏風を作る作業に進みました。

ミニ屏風作りでは、元気に活動する参加者の皆さんを見て、私たちも活力をもらいました。ただ、屏風の扇と扇をつなぐ「紙蝶番」を作る部分はなかなか難しく、手間取る方もいましたが、皆さん一生懸命に取り組んでくださいました。ミニ屏風の絵は、当館の館蔵品の中から選んでもらいました。お気に入りのミニ屏風が作れたでしょうか? この講座については、稲枝地区公民館のHPでもご紹介いただいています。より楽しい様子が分かるかと思いますので、ぜひチェックしてみてください。

また、このミニ屏風の作り方は、滋賀県文化財保護課のYouTubeでもご紹介しています。材料は100円ショップ等でも用意できるものなので、ぜひトライしてみてくださいね!

初公開の「動くあきつくん」も必見です♪

紫式部の和歌、越前下向の旅路編

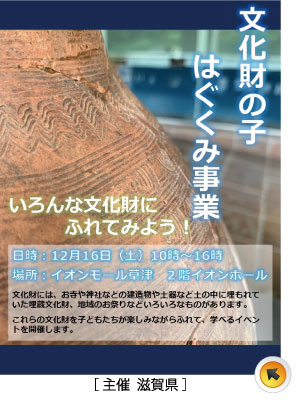

NHK大河ドラマ「光る君へ」6月2日放送回の「光る君へ紀行」では、紫式部の越前への旅路が紹介されました!

「光る君へ紀行」の冒頭は、当館からほんの数メートル東から撮影した、琵琶湖の風景。そして高島市の白鬚神社や長浜市塩津の深坂古道が紹介されました!前回のブログでは、琵琶湖のシーンが短いんじゃないか!?なんて言って、本当にすみませんでした。。。今回は充実の琵琶湖の旅を放映してくださいました!ありがたき幸せ・・・!

紫式部は、京から旅立ち、逢坂の関を越えて打出浜から舟に乗り、琵琶湖の西岸を北上します。今回の「光る君へ紀行」では、現在の高島市の三尾が崎あたりで、都を恋しがるように詠んだ歌と、琵琶湖の北・塩津に上陸し険しい山道を行く中で、世の中を生きていくつらさと重ね合わせて詠んだ歌が紹介されました。

三尾の海に 網引く民の てまもなく 立ち居につけて 都恋しも

知りぬらむ ゆききにならす 塩津山 よにふる道は からきものぞと

またドラマの中では、越前の国府に到着したまひろが、素敵なデザインの和紙を手に取り、和歌を書き連ねるシーンが登場しました。この和歌は、琵琶湖を渡る不安を詠んだ内容と言われることが多いもの。ドラマではその前が日本海のシーンだったので、日本海に臨み詠んだともとれる描写です。

かきくもり 夕たつ浪の あらければ 浮きたる船ぞ しづ心なき

これらはいずれも、紫式部の晩年の自選歌集である『紫式部集』に収録されているものです。『紫式部集』は概ね年代順に配列されているようなので、少し読み進めれば越前から帰京する際の歌も・・・。帰りはどうやら別ルートのようです。

「光る君へ」では越前編が続くようですが、そのうちまた紫式部が詠んだ近江をご紹介できる予感がします♪お楽しみに~!

当館周辺に、清少納言も(たぶん)来ていた!

青い空、青い琵琶湖と準構造船(※準構造船とは、丸木舟を船底にして、側板などの船材を加えた船)。NHK大河ドラマ「光る君へ」の5月26日放送回では、素敵な琵琶湖のシーンが登場しました。

しかし残念なことにこのシーンは30秒ほどと短く、琵琶湖ファンとしては、もう少し尺を取っても良かったのではないかと思ったりもしました(笑)。NHKさん、次回からはもう少し琵琶湖を長く映して・・・!?

さて、この回で印象的だったのが、ファーストサマーウイカさん演じるききょう(清少納言)が、『枕草子』を書き始める場面です。傷ついた中宮定子の癒しになるようにと、たった一人のためだけに文字を紡ぎ始める、エモーショナルな場面でした。 そういえば『枕草子』には琵琶湖関連の記述はどんなものがあったかな?と読んでみると、「海は」の段に琵琶湖が、「浜は」の段には当館が所在する「打出浜」が出てきます(下記は『日本古典文学全集』18を参照)。

16 海は

海は 水うみ(※琵琶湖 )。

与謝の海(※京都府の宮津湾の古名 )。

かはふちの海(※所在不明 )。

192 浜は

浜は 有度浜(※静岡県清水市)。

長浜(※三重県か )。

吹上の浜(※和歌山市 )。

打出の浜。

もろよせの浜(※兵庫県美方郡浜坂町諸寄 )。

千里の浜(※和歌山県日高郡南部町千里 )、ひろう思ひやらる。

清少納言も石山寺に訪れたようなので、当館周辺の打出浜にも訪れたのではないか、そして『枕草子』のこの記述につながったのではないかと想像します。

紫式部の越前への旅路で、打出浜から琵琶湖に渡ったことは紹介しましたが(前回のブログはコチラ)、清少納言もきっと打出浜に来て、琵琶湖を眺めたのだろうと思うと、千年の時を超えて人々を魅了する琵琶湖の偉大さを感じますね。

皆さまもぜひ、打出浜からの琵琶湖を、古典文学を通じて新たな視点で見つめなおしてみてはいかがでしょうか。

琵琶湖を渡った舟、実は当館にも

NHK大河ドラマ「光る君へ」、5月19日放送の第20回は、岸谷五朗さん演じる藤原為時が越前国の国司に任じられました。続く第21回「旅立ち」では、吉高由里子さん演じるまひろ(紫式部)とともに、越前へ向かうシーンがあるようです!次回予告の冒頭に琵琶湖を渡る場面が出てきたのを、あきつブログをご覧の皆さまは見逃さなかったのではないでしょうか。

この際に登場すると予想されるのが、打出浜から出航する舟。当館が所在する「打出浜」は、昔から京から琵琶湖に渡る際の発着地でした。『蜻蛉日記』の作者、藤原道綱母も石山詣に際して打出浜から舟に乗ったことはご紹介しましたが(過去のブログはこちら)、紫式部もここから越前へ旅立ったと考えられます。

では、紫式部が乗ったであろう舟とはどんなものだったのでしょう。確かなことは分かりませんが、琵琶湖を渡る舟といえば琵琶湖博物館の常設展示があり、また安土城考古博物館で縄文時代の舟に関する企画展(平成18年)があるなど、滋賀県内ではさまざまな時代の舟が展示されてきています。しかしご存知の方は少ないと思いますが、実は当館にも舟が収蔵されております!! それがコチラ↓! !

当館の舟は、長さ2.3メートル、幅は50センチほど。丸木舟か準構造船の底部の部材とみられ、野洲市須原の干拓地から出土したものです。琵琶湖の水運を伝える舟が打出浜に位置する当館にあると思うと、滋賀県の歴史がぐっと身近に感じられますね♪

ところで・・・番組の次回予告で、まひろたちが乗っていた舟が、めっちゃ立派に見えた・・・ のが、とても気になるノデスガ??(笑)。お天気のとっても良い日に撮影されたそうです。美しい琵琶湖の風景も楽しみですね。来週も必見です!

「光る君へ紀行」に当館も所蔵する〇〇が登場!

NHK大河ドラマ「光る君へ」では、登場人物たちが筆を使って文字を書くシーンがたくさん出てきます。

5月12日放送の第19回でも、吉高由里子さん演じるまひろ(紫式部)が『新楽府』を書き写すシーン、まひろの父の藤原為時が除目の申文を書くシーンがありました。そして、藤原道長が日記を書き始めたエピソードにも、筆の存在を感じさせます(その日記を広げたままにして妻の源倫子が覗き見るのもドキドキ♪)。

さて今回の「光る君へ紀行」では、道長直筆の日記である陽明文庫所蔵の国宝「御堂関白記」とともに、滋賀県高島市の筆づくりが紹介されました。番組では、安曇川の流れとともに、筆の制作・販売をする高島市の攀桂堂(はんけいどう)で、巻筆が作られる様子を放映。まさに毛を巻いて作っている様子が分かりましたが、一般的な作り方の筆との違いはご存知ですか?

現代の一般的な筆(水筆(すいひつ)と言います)は、筆先は毛(獣毛)のみで作られますが、巻筆は中心に芯となる毛を立て、その周りを和紙で巻き、さらに数回にわたって毛と紙を交互に巻き付けて作られます。こうした作り方の筆は中国から伝わり、正倉院には奈良時代の巻筆がのこります。江戸時代の末に水筆の製法が伝わってからは、巻筆の生産はごく少なくなっていったようです。

当館では、巻筆を作り続ける攀桂堂の14代目藤野雲平(1999年没、県指定無形文化財)の作を所蔵しています。2021年に高島市で開催した地域連携企画展でご覧になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。まひろや道長も、こんな巻筆を使っていたのかなと想像すると楽しいですね。

ドラマでは、まひろが参内して一条天皇と中宮定子に拝謁し、「私には夢があります」と語る場面が印象的でした。一方でドラマ終盤は、藤原隆家が花山院に放った矢により長徳の変が引き起こされるという、かなり不穏な雰囲気・・・。次回以降の展開&滋賀の文化財の登場にも期待です!

藤原道綱母も文化館の近くに来ていた!

あきつブログ読者でNHK大河ドラマ「光る君へ」をご覧の皆さまは、きっと待ちに待った回だったのではないでしょうか。4月14日放送の第15回です。

4/8付のブログでご紹介したとおり、吉高由里子さん演じるまひろ(紫式部)たちが、石山寺に出かけます。まひろは石山寺参籠中に財前直見さん演じる藤原寧子(藤原道綱母)に出会い、『蜻蛉日記』の感想を実感たっぷりに伝えて親交を深めます。うーん、紫式部が石山寺で道綱母に出会い『蜻蛉日記』執筆のモチベーションを聞いたことが、『源氏物語』創作のきっかけになるという描写、素敵ですね♪

さてこの『蜻蛉日記』には、道綱母が京から石山寺へ参詣する旅程も記されています。ここに文化館が所在する「打出浜」の地名が出てきますので、往復の道のりをそれぞれご紹介します。

行きは、夜明けごろに家を出て、逢坂の関を越えて近江に入り、打出浜には死ぬほど疲れ果ててたどり着きます(「打出の浜に死にかへりていたりたれば」)。打出浜から舟に乗って瀬田川を渡り、夕方には石山寺に到着したようです。

道綱母は夫の兼家の不実に悩んで石山詣を思い立ったので、かなりのメンタル不調での旅路です。。。京から近江に歩いて来るのはそれなりに大変だったでしょうし、行きは琵琶湖を楽しんでいる様子はありません。

石山寺では泣いて過ごしましたが、滞在が癒しとなっていたようで、帰りは琵琶湖を眺めながらの航行。暗いなか石山寺を出て舟に乗り、瀬田の唐橋のあたりで夜明けを迎えます。ほのぼのとした夜明けの風景を見ながらも、何もかもしみじみと心にしみて悲しい・・・、帰りもやっぱりメンタル不調ですが、打出浜からは車に乗り、京には昼前に着いたとのことです。

当館周辺の打出浜に道綱母が来て、琵琶湖を眺めていたと思うと感慨深いですね。「光る君へ紀行」(番組HPにリンク)では当館近くの常夜灯も映りましたし(ただし弘化2年(1845)建立、この場所には平成17年(2005)移設)、平安時代の人々の石山詣に思いを馳せつつ、近江を巡ってみてはいかがでしょうか。

来週の大河ドラマに石山寺が登場!&横笛奏楽姿にも期待★

NHK大河ドラマ「光る君へ」。先日放送された次回予告を見てワクワクしている方も多いのではないでしょうか。

4月14日放送予定の第15回「おごれる者たち」の次回予告は、「もうすぐ石山寺ですよ」というセリフからスタート。吉高由里子さん演じるまひろ(紫式部)の一行が、石山詣をするようです!石山寺でのロケ実施はなかったとのことですが、今も昔も風光明媚な石山寺が、ドラマの世界観にどう映し出されるのか、楽しみでなりません。

さて、石山寺の登場も楽しみですが、次週では楽器演奏シーンにも目が離せない予感がします。次回予告を見ていると、これまで子役だった一条天皇が成長した姿でお出まし。そして横笛を吹くシーンがあるようです。平安時代の貴族たちは、男性は主に横笛などの管楽器、女性は琵琶(まひろが弾く琵琶に注目したブログはコチラ)や琴といった弦楽器をたしなんでいたといいます。とりわけ一条天皇は実際に横笛の名手であったことが知られ、様々な日記や記録に記されています。

そんな楽器演奏の場面が描かれた品を当館の所蔵品から探してみますと・・・、「源氏物語図」の1ページにありました!「帚木(ははきぎ)」の「雨世の品定め 浮気な女」です。男性が横笛を吹くと、御簾の中から女性が琴を弾いて応える図は、まさに大河ドラマの世界みたい♪

「光る君へ」で描かれるシーンが、当館所蔵品ともさまざまにつながりがあると考えると、ますますドラマへの期待が高まりますね。来週は必見です!

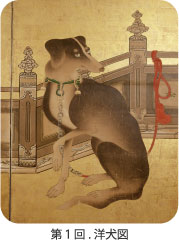

ありがとう文化館のいきものたち!~洋犬から迦陵頻伽まで~

本県の地域紙である『京都新聞』滋賀版で、4カ年にわたって「いきもので知る近江の文化財」と題する連載が行われていたことをご存じですか?。

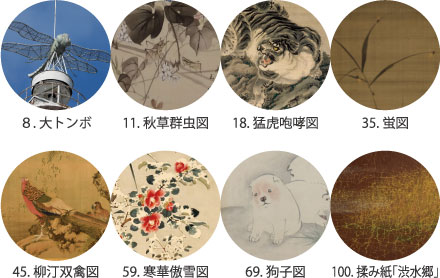

滋賀県文化財保護課が執筆を担当した本シリーズでは、文化財と関わるさまざまな「いきもの」について取り上げられました 。 動物、植物から想像上の生物に至るまで、バリエーション豊かな生きものと人間との関係について、近江の文化財を通して学んでいただけたことと思います。

全104回の初回は令和3年7月25日、琵琶湖文化館所蔵の「洋犬図」でした。その後、本館屋上にあった「大トンボ」、岸岱筆の「猛虎咆哮図」、円山応挙筆の「狗子図」などなど、文化館ゆかりの「いきもの」たちが多数登場。

令和6年3月31日、連載の最終回を飾ったのも、西明寺蔵で文化館寄託の仏涅槃図と、文化館大壁画の舎利供養図に描かれた極楽の鳥「迦陵頻伽(かりょうびんが)」だったのです! 。

迦陵頻伽は仏教における想像上の生物です。上半身が人で、下半身が鳥の体をしているということですから、今そこにいると思うとなかなかに怪しげな姿ですね。ちょっとしたホラーです。でも、安心してください(?)。現世で会うことはありません。浄土にしか生息していないからです。

『仏説阿弥陀経』というお経をご存じですか。天台宗や浄土宗、浄土真宗などで日常的に用いられている大事な経典ですから、ご承知の方も多いでしょう。

その中で、阿弥陀如来の極楽浄土に、きれいな声でさえずる色鮮やかな鳥たちがいると説かれます。孔雀(くじゃく)、鸚鵡(おうむ)、舎利(しゃり=九官鳥)らとともに、迦陵頻伽が出てきます。その名はサンスクリット語「カラヴィンカ」の音写であり、「妙なる声」を意味します。美しい声で鳴いて仏法を讃え、極楽の住人たちの信仰心を高めてくれるというわけです。

したがって、極楽の鳥・迦陵頻伽が描かれるのは浄土を表現した絵画や工芸品が中心となります。昭和24年(1949)琵琶湖文化館の大壁画「舎利供養」も仏舎利を中心に描かれ、阿弥陀浄土をモチーフにしています。そこに描かれた迦陵頻伽はインド・中国の壁画の伝統にのっとりつつも、杉本哲郎(すぎもとてつろう・1872~1933)の闊達な運筆で生き生きとした姿に表現されています。令和9年に新・文化館がリオープンするときには、ぜひとも大壁画に描かれた「極楽の鳥」にも注目してください。

*********************

「いきもので知る近江の文化財」の連載は一区切りとなりましたが、近いうちに別の連載も企画されて・・・いるとか、いないとか?!琵琶湖文化館の作品や学芸員たちが引き続き連載に登場・・・するとか、しないとか??!・・・うふふっ・・・~お楽しみに♪♪♪

歴史探偵あらわる・大津事件

2月某日、とある来訪がありました。その方たちは、事件で凶器となった重要物品であるとか、血に染まったハンカチであるとか、その他関係資料もろもろ、時間をかけて丹念に調査をされておりました。対応した学芸員は「ドキドキした・・・」と申しております。平穏な文化館でいったい何が・・・?!

カンのいい方はもうお分かりですね?実はコレ、当館が所蔵する「大津事件関係資料」を取材に来られていたのです。

大津事件は、1891年(明治24年)、訪日中のロシア皇太子ニコライが、遊覧先の大津で、警備にあたっていた巡査・津田三蔵にサーベルで切りつけられ負傷を負った事件です。

世界を揺るがす大事件は、司法権の独立や三権分立、領事裁判権の撤廃など、日本の近代を語る上で、“激動”のきっかけとなった事件・・・としても有名です。

今回撮影に来られたのは、NHKの放送番組「歴史探偵」クルーの皆さん。熱心に話を聞き、時に鋭い質問を投げかける、その話術の巧みさ・・・さすがは皆さん名探偵?!(笑)♪

番組では、探偵社の所長(?)を務める俳優・佐藤二郎さん方々の名推理により、歴史のナゾが新たに解き明かされます??!気になる放送日は・・・↓

令和6年4月3日(水)22:00~ NHK総合

「歴史探偵 日露戦争 知られざる開戦のメカニズム-」

です!

なぜ、日本とロシアは戦うことになったのか?すれ違う両国、開戦への世論の高まり・・・大津事件は歴史にどのような影響を及ぼしたのか・・・番組をお見逃しなく!!

「大津事件関係資料」は、事件で凶器となったサーベルやニコライの血をぬぐったハンカチ、津田の取り調べ調書などが、滋賀県指定の文化財となっています。

歴史の生き証人である文化財、歴史の謎解く文化財・・・皆さんが事件の目撃者です。番組をお楽しみください。

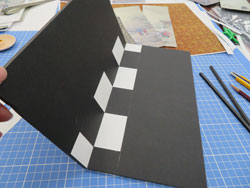

親子で体験「ミニ屏風をつくろう!」守り人!

現在、安土城考古博物館で開催中の地域連携企画展「近江の文化財を継ぐ-修理・複製・復元-」。3月24日には関連イベントとして親子で参加するワークショップ「ミニ屏風をつくろう!」が開催されました。

初めに展示室で実際の屏風をご覧いただき、屏風の構造などをご説明。イマドキのご家庭では「もしかして屏風を知らないってことも・・・?」という一抹の不安がありましたが、参加の皆さんは「知っている」「家にある」とのご回答♡スタッフ一同ほっと胸を撫でおろしました(笑)。 先ずは第一関門クリア(!)です!

別室に移動し、いよいよここからが本番! 作りたい屏風の絵柄を選んでいただきました。当館の収蔵品の中から、おススメのワンコ(犬)やお祭り、光源氏なみの男性とお姫さまが登場するやまと絵、などを用意していたのですが・・・意外にも(?!)子どもたちが選んだのは、近江八景を描いたシックなもの!・・・皆さん「通」ですね・・・母なる湖/琵琶湖に関係する絵柄を選ぶとは、さすがです♪

組み合わせる下地の模様を決めていざ実践!

講師を務めた岩﨑学芸員の手ほどきを受け、ハサミやノリを使って工作をすすめる子どもたち。ちょっぴり緊張ぎみです(笑)。

作る過程で一番『肝心』なトコロは、屏風と屏風をつなぐ「蝶番(ちょうつがい)」!・・・と言っても金具ではないですよ?!本物の屏風と同じように「和紙」でつなぎます。和紙を貼って、ひっくり返して、上下を交互に貼り付けて・・・(ここでは説明を端折りマスが)、こうすることで、屏風は前にも後ろにも開くことが出来ます。うまく合わせられるかキンチョ~の瞬間・・・この難関を乗り越えれば、あとはサクサク♡選んだ下地と絵柄を貼って、ミニ屏風の完成です♪

今回のワークショップで「屏風づくり」を企画したのは、「文化財を守り伝える、そのためには、モノの素材や構造・仕組みを理解しておくことがとても大切」ということを、知っていただきたかった・・・ためです。

使った材料はホームセンターなどで手に入る発泡スチレンボードですが、和紙でつなぐことで本物と同じように開いたり閉じたりすることができました。

参加した子どもたち、次に屏風を見る時には、描かれた絵より何より、先ず合わせ部分(紙蝶番)に目がいってしまうコトでしょう!(笑)。「あれ、紙でくっついていて、どっちにも開くんやで」と、お友達にも教えてあげてくださいね!

最後に、楮(こうぞ)やミツマタなど、原料が異なる手漉き和紙の“触り比べ”をしていただきました。「実はお札にも和紙が使われている」との説明に、とてもびっくりした様子の子どもたち。改めて質感を確かめていましたね~(笑)。伝統を受け継ぐ日本の技を、最も身近に感じて貰えた瞬間かもしれません(笑笑)。

ご参加いただきました皆さま、ありがとうございました♪。今までとは違った視点で、文化財を見ていただくことができたなら・・・皆さんはきっと「文化財の守り人」です!

~約100年ぶりの再発見~西郷隆盛の自筆書簡が滋賀にあった!

こうも連日、喜ばしい記事を掲載してもいいのでしょうか・・・いいのです!皆さんしばしお付き合いください!!

今日のニュースは特別・驚きますよ~。なんとあの西郷隆盛が書いた直筆の書簡が滋賀で(再)発見されました!

コトの発端は昨年秋、とある個人の方から当館に、文化財を寄託されたことから始まります。お品を見せていただいたところ、不思議なことを言い出す人がおりました。

「アレ?おかしい??自分、どこかで見た記憶がある・・・」

「 いつですか?」

「 小学生の頃・・・」

「 ?」

なんとも奇妙な会話を交した数日後・・・

「 やばい、モノホン(本物)の可能性がある。

ちょっと詳しく調べる!見た気がしたはずやわ」

「 いったい何を?」

「 西郷隆盛が書いた手紙」

「 ・・・!!!・・・」

少し説明させていただくと、この「!(ビックリマーク)」3連発には様々な意味が含まれます・・・↓

①えッ?西郷隆盛!

②小学生でも知っている明治維新の立役者の「書」がなぜ滋賀に?!!

③・・・小学生の頃見た記憶が、ってアナタそんな頃から墨で書かれた達筆文字・読めたのですかーッ?!・・・それが記憶に残っている、とはどんな小学生ですかーッ!!!

突っ込みドコロ満載の会話のあと、副館長の動きは素早かった・・・そう、このたび発見の書簡を確認したのは当館の井上優副館長。感受性豊かな少年期を過ごし、大人になられた副館長の専門は「書跡・典籍/古文書」などの文化財です。いろいろ納得できました(笑)

前置きが長くなりましたね。 書簡について、その真贋や内容を調査鑑定したところ、アメリカ滞在中の大久保利通にあてた西郷自筆の書簡原本であることが、判明しました。昭和2年(1927)に紹介されながら所在不明となっていた重要史料の再発見です!

【収蔵品紹介】西郷隆盛書簡

➡リンク

【琵琶湖文化館研究紀要第40号】

再発見した西郷隆盛書簡とその伝来について➡リンク

この書簡は、琵琶湖文化館地域連携企画展として、令和6年5月27日より滋賀県公文書館において特別公開する予定です。

皆さんおまちかね、毎年恒例の “あの講座” でも、 詳しいお話を聞くことができるかもしれません?!(→聞けます!!)

約100年ぶりに滋賀で見つかった逸品に・・・みなさんソワソワしてくださ~い♪♪

滋賀県に新たな指定文化財・誕生!

今日も・うれしいニュースが飛び込んできました!本日、令和6年3月19日、有形文化財5件(絵画1件、彫刻1件、工芸品1件、歴史資料1件、考古資料1件)、史跡1件が、新たに滋賀県指定の文化財等になりました!

〇絹本著色六道絵 中谷求馬筆

天道幅に白雲洞貞幹行年七十六歳写の款記がある

15幅 [大津市・聖衆来迎寺所有/琵琶湖文化館寄託]

〇木造神像 (男神坐像1 女神像1 女神坐像1 女神坐像1)

4躯 [甲賀市甲南町・矢川神社所有]

〇金銅七宝装神輿 1基 [長浜市・常喜町所有]

〇成菩提院制札 4枚 [米原市・成菩提院所有]

一、永禄十一年八月日織田信長 禁制1枚

一、天正十年十二月日丹羽長秀・ 羽柴秀吉連署禁制1枚

一、慶長五年九月日小早川秀秋禁制 1枚

一、慶長五年九月日小早川秀秋禁 制案 1枚

附、禁札箱(元禄十三庚辰秊三月吉祥日の銘がある)一合

〇春日北窯跡出土品 1,627点 [滋賀県所有]

〇春日北窯跡(甲賀市水口町) 1件 [滋賀県所有]

以上の6件です!!いやぁおめでたい!! 何をこんなにコーフンしているのかと言いますと・・・当館にも少なからずご縁のある品が2件・・・新たに指定されております~。お気付きですか?

先ず一つ目は、六道絵。聖衆来迎寺さまから当館にご寄託いただいております。こちらは同寺に伝来する国宝・六道絵15 幅の模本(もほん:模写して作ったもの)ですが、江戸時代後期の文政6 年(1823)に近江国坂田郡今村(現長浜市今町)出身の絵師、中谷求馬(なかたに もとめ:1748~1832)によって描かれました。当館では国宝・六道絵と区別して「文政本」と呼んでいます。

【⤴クリックすると琵琶湖文化館の収蔵品紹介にリンクします】

ここで皆さんに思い出していただきたいのが、先日のギャラリートークでの一コマです。会場で、当館の岩﨑学芸員は言いました。複製された作品には、時として「オリジナル(原本)と同じくらいに伝わる情報がある」と〔3/11付けブログ〕 。

経年とともに劣化するオリジナルの情報を今にとどめるという意味では、代替品はむしろ後世にとってはかけがえのない文化財となり得る・・・あの時、“何か”を必死に伝えようとした学芸員の表情・・・まさしく!この度の新指定のことではないでしょうか??!我らが学芸員、見事な伏線回収(!)でゴザイマス(笑)。

皆さま、模本をモホンと侮るなかれ・です!!本図は、原本のきわめて正確な模本であり、原本で確認し難い図様を把握することができる絶好の資料として評価されました。

そして、もう一つは成菩提院制札です。そう、昨年11月に実施した地域連携企画展「成菩提院 寺宝展」の会場でも展示されていた制札です。講演会では、柏原宿歴史館の谷口徹氏に詳しくお話をうかがいましたね〔11/6付けブログ〕。織田信長や丹羽長秀、羽柴秀吉、小早川秀秋らの花押が鮮明に残っていたあの制札。県内では、紙に書かれた古文書の「禁制」は相当数存在するものの、木札の形で保管され、かつ保存状態の良い中世の「制札」はめずらしく、戦乱に巻き込まれた戦国期近江の歴史を力強く語る歴史資料として、このたび指定されました。

ご縁のあった作品の価値が改めて再認識される喜び♡滋賀県の、滋賀県らしさが際立つ新指定文化財でございます♪

博物館実習が実を結んだ『重文』指定!

このたび嬉しいニュースが飛び込んできました。本日開催された文化審議会文化財分科会の審議・議決によりますと、美術工芸品で新たに国宝6件、重要文化財36件を指定することについて、文部科学大臣に答申。これにより我が滋賀県からは、新たに1件(書跡・典籍の部)が、重要文化財新指定となる見込みとなりました!それは何かと言いますと・・・

元版一切経(げんぱんいっさいきょう) 2,892 帖 園城寺(三井寺)所蔵

でございます。実はこちらのお経、当館の長い歴史の中で、浅からぬご縁がございまして。

・・・と言いますのも・・・・・

「博物館実習に来られていた(当時の)お兄さ~ん・お姉さ~ん!皆さんの実習の成果が実を結びましたよぉ~!!」

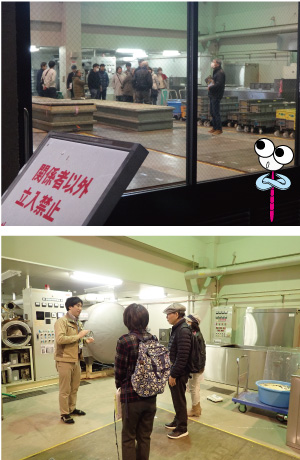

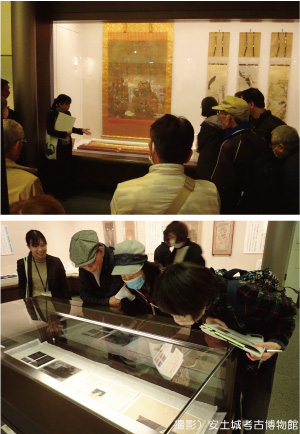

・・・思わず叫んでしまいました。こちらの写真は平成5年(1993)に撮影された、

文化館「名物」の?・・・(何か違う)・・・

文化館「伝説」の?・・・(ニュアンスが)・・・

文化館「伝統」の!・・・(正解!!)

“現地”博物館実習の様子です♪まさにこの時、学生さん達が園城寺さまにて調査していたのが、このたび重要文化財に指定される一切経だったのです!

文化館の博物館実習は(良い意味で)スパルタです。

学芸員資格を得るという志を持った学生さんを、大学を通じて受け入れるのが毎年だいたい7月。5日間の日程で、初日と2日目は博物館とは何ぞやという基礎を学び、3・4日目に“合宿”で、現地実習が行われました。

この合宿でよくお世話になったのが園城寺さまです。暑いさ中、お経のある一切経堂でひたすら汗を拭きふき資料を調査、夜は観音堂に泊まらせていただくという、ありがた~い学びの場でありました!

ここで申し上げておきますが、当時のことを悪く言う人はいません。大人になった今聞いても「楽しかった」「思い出深い」と言っていただける現地実習です。(それはお泊りの夜、“密かに”おこなわれた夜通し勉強会〔という名の一発芸&ものまね大会〕があったからかもしれません・・・これぞ伝統!)5日目の最終日には、打ち解けた様子で爽やかに巣立って行った『文化館チルドレン』(?)たち(笑)。今はどうしていらっしゃいますかね~様々な分野でご活躍のことと思います♪♪♪

で、話を戻しますと、この学生さんたちの基礎調査が約20年後に実を結び、今回の重文指定に繋がった・・・と言って間違いゴザイマセン!!皆さん、思い出を懐かしみつつ、お祝いしようではありませんか!!よく頑張りました◎◎◎!

ちなみにこちらの写真は、昨年、梅雨入り前に、文化庁の専門技官さんや文化財調査のスペシャリストさんが行った、“専門家さん”たちによる調査風景です。さすがに漂う雰囲気が違う

・・・貫禄!・・・さすが、でございます(笑)。

多くの人々の並々ならぬ協力と調査・研究を経て、新たに指定文化財となる一切経。

文化館チルドレンを代表して、心よりお祝い申し上げます☆☆☆

新視点満載のギャラリートーク②

本日のブログは、前回に引き続き 3月9日に行われた関連講座とギャラリートーク の様子をご紹介します。今回は考古担当の 大道和人学芸員 (安土城考古博物館)の登場です。

この日、講座で講師を務めた大道学芸員は「復元!紫香楽大仏の鋳造技術」という演題でお話しされました。

聖武天皇が大仏(銅造)造立を開始した甲賀寺に隣接する鍛冶屋敷遺跡(史跡紫香楽宮跡 ※新名神信楽IC辺りです)。大道学芸員はこの発掘調査にも関わっておられ、出土した遺物から「奈良時代に大仏がつくられた当時の炉、そして送られた風はどのようなものだったのかということが『復元』できる」と、イメージ図を示されました。(会場の展示パネルや来場者にお配りするパンフレットに詳しく掲載しています。)

お話を聞きながら、銅を溶かすための作業はどんなに熱いものだったのか、それだけの風を送るためにどれだけたくさんの人がふいごを踏んだのだろうかと、当時の人々への想像が膨らみました。

いざギャラリートークで、会場の展示室に移動したあとも、大道学芸員の熱弁は止まりません(笑)。発掘調査の醍醐味、苦労話、その成果など、皆さんに伝えたいことがたくさんあったようです(笑笑)。参加者からの質問にも嬉しそうに答えておられましたよ。

その後ギャラリートークの一行は、博物館内にある出土木製品の保存処理施設へ。こちらは普段は立ち入ることができないお部屋で、今回は特別のご案内です♪

作業を担当されている福井技師((公財)滋賀県文化財保護協会)から、「地中には伏流水が多く、木製品が空気に触れないため、腐らずに残っている」と聞き、皆さん納得のご様子。樹脂に漬け込む、あるいはフリーズドライにするという保存技術の大きな設備に興味深々でした。

文化財がどのように伝えられてきたのか、そしてこれからにどのように伝えられていくのか。また作られた当時はどのような状態だったのか。講座とギャラリートーク、展示を通して、新視点をたくさんいただくことができました。案内してくださった職員の皆さん、そして熱心に参加された皆さん、本当に有り難うございました。

皆さんもぜひ「近江の文化財を継ぐ-修理・修復・復元-」の展示を通して、文化財のあゆみとそれを取り巻く人々へ思いをはせてみてください。そして展示にとどまらず、皆さんの身近な文化財にも思いを寄せるきっかけになれば幸いです。

新視点満載のギャラリートーク①

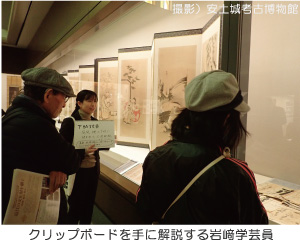

現在開催中の地域連携企画展「近江の文化財を継ぐ-修理・修復・復元-」。展示は一人で見るのもいいですが、詳しい解説を聞いて改めて作品を見ると、何倍もの発見と驚きがあります。3月9日(土)に行われた関連講座とギャラリートークは、まさにそのような機会となりました。今日は少しだけその様子をご紹介しましょう。会場である 安土城考古博物館での案内人は、本展の担当:安土城考古博物館の大道和人学芸員(考古)と、当館の岩﨑里水学芸員(保存科学)です。

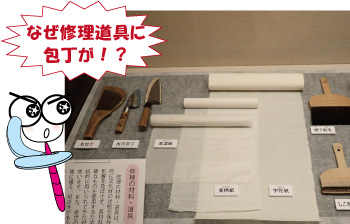

先ず展示室に入って右側のゾーンを解説するのは、岩﨑学芸員です。目を引く屏風や掛軸、精緻に描かれた作品に思わず見入ってしまいますが、実は本展の見どころは作品だけではありません。その“前”に置かれた「修理」に関するある“モノ”にも注目していただきたく・・・。

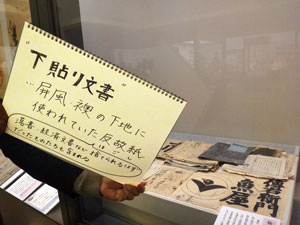

例えばこちら、仙人図屏風の解体修理で出てきたモノですが・・・岩﨑学芸員が手にするクリップボードに何か書かれていますね?分かります??

なんと!屏風の下から、屏風に直接関係のない(!)看板の下絵や、滋賀県内の地名が書かれた紙、落書きの鳥(よく見ると可愛い?!)などなど、様々な「下貼り文書」 が出てきました!

屏風を仕立てるときや修理をするときには、たくさんの紙が必要です。紙が貴重であった時代には、一度使われ文字などが書かれた紙も、屏風の内側に使われました。博物館では、このような文書類も貴重な資料として、作品とともに後世に引き継ぎます。

この他にも修理銘が書かれた古い部材や表具裂、作品の裏に貼られた肌裏紙に至るまで、大切にとっておきます。「文化財を継ぐ」時、いつどのような方法で修理されてきたのかという情報が、重要になるためで、「これらも普段は皆さんにご覧いただくことのない重要な博物館活動の一つ」であると岩﨑学芸員は説明されました。

また、文化財の「複製」「復元」も本展の大切なキーワードです。作品を食い入るように見比べる参加の皆さん、違いを見つけようと必死です(笑)。時としてこれらの作品には「オリジナルと同じくらいに伝わる情報がある」という岩﨑学芸員の言葉が印象的でした。経年とともに劣化するオリジナルの情報を今にとどめるという意味では、代替品はむしろ後世にとってはかけがえのない文化財となり得る代物です。博物館では保存と活用のバランスをとりつつ、いかに皆さんに情報を伝えていくか、学芸員の腕の見せ所でもありますね。

おっと残念!本日のブログ、ここで字数制限に達してしまいました。アレ?大道学芸員の登場は??続きはまた後日ということで!

普段はただ「きれい、すごい」とだけ思ってみている文化財にも、その背景には多くの人の努力と思いが詰まっています。一つ一つの文化財がこれまで歩んできた道のり、そしてこれから歩んでいく道のりが伝わる、とても興味深い展示となっています。ぜひ会場で実物をご覧ください。

地域連携企画展 イベント開催♪

現在、安土城考古博物館で開催中の琵琶湖文化館地域連携企画展「近江の文化財を継ぐ-修理・複製・復元-」。皆さんはもうご覧になりましたか?3月には関連イベントがありますので、ぜひご参加ください♪

[1] ギャラリートーク 3月9日(土)10:30~・15:00~

[2]関連講座 ※往復はがきによる事前申込制(先着順)

① 3月9日(土)13:30~

「復元!紫香楽大仏の鋳造技術」 講師:大道和人氏 (安土城考古博物館)

参加費:300円 定員:100名

② 3月17日(日)13:30~

「文化財修理で引き継ぐ心 -近江の文化財修理を例に―」

講師:坂田さとこ氏(株式会社坂田墨珠堂)

参加費:500円 定員:100名

【申込先】

〒521-1311

滋賀県近江八幡市安土町下豊浦6678

滋賀県立安土城考古博物館 宛

【往信裏面】

1)企画展関連講座申込

2)参加希望回

※①と②を合わせて申し込みも可

3)ご住所 4)お名前 5)電話番号

【返信表面】

返信用の郵便番号、ご住所、お名前

[3]親子たいけん博物館 ※事前電話申込制(先着順)

3月24日(日)10:30~・14:00~

「ミニ屏風をつくろう!」

参加費:700円 定員:各10名

各イベントの申し込み方法など、詳しくは滋賀県立安土城考古博物館(Tel:0748-46-242)までお問い合わせください。

琵琶湖の国で作る琵琶の弦

たび重なる大河ドラマネタで申し訳ありません・・・が、昨日2月25日放送のNHK「光る君へ」をご覧になりましたでしょうか。前回のような恋愛のときめきの描写はそこそこに、今回はヒューマンサスペンスとしてのドキドキを感じさせる回でした。

(室町時代)

特にドラマ後半では、吉高由里子さん演じるまひろ(紫式部)が琵琶を弾く姿が描かれましたが、まひろの眼光するどく緊張感のあるシーンにドキドキしました・・・!

さて、ドラマ本編終了後に放映される「光る君へ紀行」コーナーでは、初めて滋賀県が紹介(番組HPにリンク)されました!まず琵琶の歴史が紹介されたのち、琵琶など邦楽器の弦を昔ながらの製法で作る長浜市木之本町の糸づくりのカットに。職人さんが繭から糸を引き出して原糸を作る様子や、糸を撚る様子が紹介されましたよ〜!

この糸づくり「邦楽器原糸製造」は、国が選定する文化財保存技術です。詳しくは滋賀県文化財保護課のYouTubeがとっても分かりやすくオススメです☆

「光る君へ紀行」では、今後さらに滋賀県の文化財を紹介してくれるハズ

・・・?!楽しみに待ちましょう♪

打毬に胸キュン♡ 学芸員はココを見た(笑)

今年のNHK大河ドラマ「光る君へ」。吉高由里子さんが演じるまひろ(紫式部)と、柄本佑さんが演じる藤原道長の関係を中心に、当時の宮中の人間模様が描かれます。近年まれに見るラブコメ要素♡に目が離せないという方も、いらっしゃるのではないでしょうか??

先日の2月18日放送回では、道長が「打毬(だきゅう)」をする姿に見とれてしまうまひろ、そしてまた道長もまひろが気になって仕方がないという、少女漫画のような描かれ方にときめいた☆☆☆・・・と語る学芸員もおります(笑)。

さらにこの学芸員、長めに割かれたこの打毬のシーンにも感動したそうです。打毬とは、馬に乗って木製の杖(毬杖、ぎっちょう)で毬を打って競うスポーツ。奈良・平安時代に宮中の年中行事となり、鎌倉時代には衰退しましたが、江戸時代に八代将軍吉宗が推奨したため盛んにおこなわれるようになったということです。絵画作品にも様々に描かれてきた打毬、しかし残念ながら当館にはそうした品がない・・・とのことでした。。。

「いや、まてよ!?道長の精悍な打毬装束姿に通じる絵画があるのでは!?」 探しました↓

こちら、十二カ月図屏風の右隻。1月から6月が描かれています。そのうち左側の第6扇に注目すると・・・

男性が鹿の毛皮の行縢(むかばき)を履いていますね。ドラマをご覧になった方、気付かれましたか?打毬のシーンでイケメン達が履いていましたよぉ♡

十二カ月図の方は弓矢を携えた狩装束なので、ドラマに登場した装束とは違いますが、保温や泥除けのための行縢は共通しています。 清流の流れる山中で、狩人二人が篝火を焚いている6月の情景・・・。江戸時代の絵師・月岡雪鼎による繊細で上品な顔の表現もあいまって、なんだかドラマに出てくる俳優さんみたい♡

ちなみに、全国各地にみられる火祭り行事の左義長(さぎちょう)祭。左義長は「三毬杖」「三毬打」「三鞠打」などと書かれ(※読み方はすべて“さぎちょう”です!)、もとは破損した毬杖を陰陽師などが集めて焼いたのが起源とされます。滋賀県内では近江八幡市・日牟礼八幡宮の左義長祭が知られ、今年は3月16日、17日に行われます。

「光る君へ」のラッピング電車に乗って、今に残る「打毬」の痕跡を探しに、滋賀を旅してみてはいかがでしょうか♪

2/10から開催!地域連携企画展「近江の文化財を継ぐ-修理・複製・復元-」

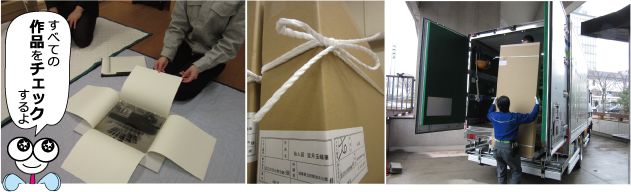

休館中である当館の収蔵品を他館で展示公開する「琵琶湖文化館地域連携企画展」。2月10日からは、滋賀県立安土城考古博物館さんと連携した「近江の文化財を継ぐ-修理・複製・復元-」展が始まります!

ということで、今週は展覧会の準備モードで忙しくしています。当館から出展する作品は、しっかりと点検と梱包をおこない、会場となる滋賀県立安土城考古博物館へ搬送いたしました。

そして今日は、当館の学芸員たちも朝から会場へ直行し、展示ケースに作品を並べる陳列作業です。

「うーん・・・もう少しだけ低い方が見やすいかな?」

「こんな風に並ぶなんて、この展示ならではですね~」

「このケースの中に並べる順番・・・お客さん目線はこぅかな?あぁかな?。。。」

「もう少し左を上げてくださ~い」

などなど、いろんな“声”も和気あいあい(笑)、チームワーク高めに準備を進めています♪ 順調デス♪

今回の展示は、安土城考古博物館と琵琶湖文化館の収蔵品から、修理・複製・復元の3つの手法を中心に、文化財を後世に伝える現場のお仕事も紹介します。人と文化財をつなぐ、たて糸とよこ糸のような(!?)博物館の役割についても、皆さんに知っていただく機会となれば・・・とっても嬉しいです♪

展覧会は2月10日(土)から、会場は近江八幡市にある滋賀県立安土城考古博物館さんです!皆さまぜひご来場ください!!

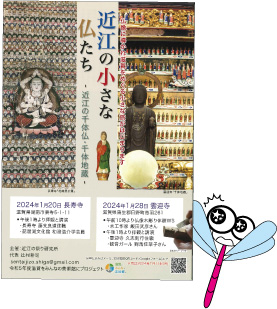

講演会 お話ししてきます

皆さんチェックされてますか?1月20日(土)に、湖南市にある長寿寺さまで、“とある講演会”が開催されます。何の関連かと申しますと・・・・

その存在・・・全国的にはめずらしく、滋賀県内では彦根市や日野町、多賀町、守山市などに、祀っておられるお寺さまがあります。 小さいながらに抜群の団結力(チームワーク?)で、見る人の度肝を抜く、圧倒的な存在感。それはそれはとても不思議な存在・・・・・。

何のこと? ピンときた??

今回の講演会は、「近江の小さな仏たち―近江の千体仏・千体地蔵-」の関連講演会として実施されます[主催:近江の祭り研究所]。長寿寺さまは、六臂(六本の腕)のお地蔵さまの周囲に約1万2千体(!)の小さいなお地蔵さまが描かれた地蔵曼荼羅を所蔵されており、クラウドファンディングを活用して修復されたことでも話題となりましたね。当日は、拝観と藤支良道住職のご講演、そして当館の和澄浩介学芸員の講演が予定されています。(※申込は締め切られています。)

・・・このご依頼をいただいた時、和澄学芸員の顔が満面の笑みであったことを、僕は(こっそり)見ていましたよ(笑)。楽しみですね。講演は「近江の地蔵信仰と古像」というタイトルで、たっぷりお話しさせていただく予定です。

参加の皆さま、近江に伝わる地蔵信仰について、 いっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっぱいお勉強してきてくださいね♪

残念ながら申し込んでいない!という方・・・本ブログ冒頭の画像にご注目~。この「千体あきつ」(全然足りない・・・!)には、他とは違うあきつ君が実は3体、紛れ込んでいます。どどどこに??!

見付けて和んで下さいませ~♥

[大きな画像で見たい方はコチラをクリック♪]

令和6年 文化館の辰(龍)

新年 明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

昨年末のブログでは、「初詣、いろいろな場所でいろいろな龍に出会えますよ」と、ちょこっと豆知識の小ネタ(?)を披露したところですが、年明けブログは・・・やはりここはお目出たく、当館の「龍」を紹介せねばなりませぬ。

この龍、皆さんは何だと思いますか?・・・問い方を間違えました→何に(どこに)描かれていると思われます?

よく見ると、下地には金箔が使われていますね。猛々しい龍が睨みをきかせています。何かに掴まっていますよ。後ろのシマシマの形にもヒントがありそうです。

実はこれ、ホームページの収蔵品紹介にも掲載している「源平合戦図」屏風の“とある部分”に描かれた龍です。見付けられます?

本図は、平家物語の源平合戦の名場面のうち、右隻には「敦盛最後」を、左隻には「那須与一」が屋島合戦で扇の的を見事に射貫くシーンが描かれています。

ここで思い出したいのが、滋賀の文化財講座花湖さんの打出のコヅチ第4回で登場した「弘誓寺」。実は近江七弘誓寺の一つを、那須与一の子孫である愚咄坊(ぐとつぼう)が開いた・・・という聞き捨てならぬ伝承が伝わっています。東国武士である那須与一が滋賀につながるこのご縁、歴史研究の醍醐味です(笑)。

えぇっと・・・少々無理ムリ(?!)、那須与一に注目したところで!作品をもう少しアップにして見てみましょう。

いた・・・龍がいた!

那須与一の兜に!!

いましたよ!!!

波間に揺れる扇の的を射抜くという神業、まさに神仏の加護を願いたい、その一場面に描かれていた龍・・・。

・・・もう、ね、コレに気付いてしまったら、どんなに小さな『ひとコマ』でも、皆さんに紹介したい(!)あきつブログなのでございますヨ(笑)。

龍が如く上り調子の一年に!本年もどうぞよろしく♪お願いいたしま~す!!

(※ 実は、左隻に描かれた武者6人のうち、3人の兜に龍は居ります・・・エヘッ。)

いまさら、家康 ?!

N〇K大河ドラマ「どうする家康」も最終盤に差し掛かり、クライマックスの大坂冬の陣が描かれました。俳優・北川景子さんの演じる「ラスボス」茶々が率いて士気あがる豊臣軍に対して、大坂城へ大筒で直接攻撃を加え一気に戦局を打開しようと図る徳川家康(演:松本潤さん)。

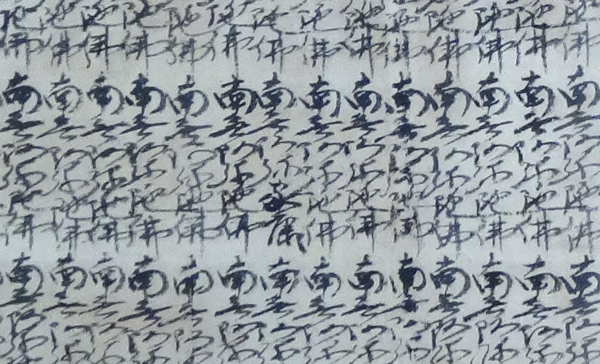

自らのかわいい孫である千姫も籠城している本丸への砲撃に先立ち、家康が本陣の床几に坐ってひたすら書き続けていたのが「南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏……」の文字。阿弥陀如来におすがりする、という気持ちをこめた「名号」でした。

徳川家康が熱心な浄土宗の信徒で、阿弥陀如来への信仰を抱いていたことは有名です。ドラマの序盤から家康の軍旗に書かれた「厭離穢土欣求浄土」の文字も、汚れたこの世をきらい清らかな阿弥陀仏の国土を願い求める彼の思想を明らかにしたものです。

徳川家康が書いたとされる「日課念仏」の実物は今も各所に伝えられ、何を隠そう、琵琶湖文化館にも収蔵されています。縦26センチほどのやや小さめの和紙に、小さな文字で「南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏……」と一行6段、それを延々70行に亘って書き連ねたものです。ただし、 数か所に「南無阿弥家康」「南無阿弥陀家」という誤字(?)も含まれています。 前後の切れた断簡(だんかん)なので、もとはまだまだたくさんの「名号」が書かれていたはずです。実に圧巻です。

ところが、実は!この「徳川家康日課念仏」、贋作説があるのです。そのことは徳川義宣氏が昭和55年(1980年)・56年に論文「一連の徳川家康の偽筆と日課念仏」(徳川黎明会『金鯱叢書』第8・9輯)で論じられました。そもそも日課念仏は旧幕臣の池田松之助が明治時代に書いた偽筆であるが勝海舟らの添え書きを付けて収集家に斡旋したため、広く世に流布したというのです。徳川義宣氏は論文の中で、家康の名言として知られる「人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとし」についても、池田松之助が徳川光圀の遺訓をもとに偽作したものだと指摘しています。

伝・徳川家康自筆の日課念仏は各地で大切にされ、一部は文化財としての認定を受けている場合もあります。琵琶湖文化館に所蔵する本品についても贋作であるとすれば残念ではありますが、真実は明らかにしていかねばなりません。当館としても努力はしているのですが現在のところ決定的な知見が得られず、結論が出せていません。大河ドラマは間もなく最終回を迎えますが、作品の研究は続けます。

最後の最後に大きな課題を投げかけてくれた大河ドラマ「どうする家康」のワンシーンに感謝しつつ、新しい年にはさらなる研鑽を誓いたいと思います。

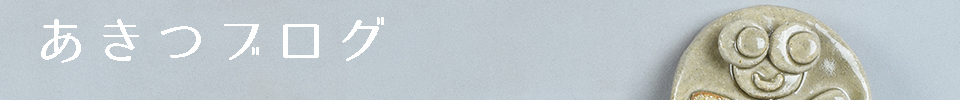

「「文化財の子」 はぐくみ事業 いろんな文化財にふれてみよう!」12/16イベント開催(主催:滋賀県)

みなさ~ん、楽しそうなイベントの情報が入ってきましたよ~。

滋賀県文化財保護課さんが実施する「「文化財の子」はぐくみ事業 いろんな文化財にふれてみよう!」が、12月16日(土)にイオンモール草津で催されます。文化財を通して、子どもたちが地域の歴史を知り、郷土への愛着や豊かな人間性・社会性、支え合いなど生きる力を育むこと、また、文化財を次世代に継承していくことを目指して実施されます。

子どもさんはモチロン、大人の皆さんも、文化財に触れて学べる楽しいイベントですので、どなたさまも是非 “はぐくまれ” ちゃってください♪

「文化財」と一言で括っていますが、会場の体験コーナーでは、発掘された土器に触れたり、お寺や神社の建物で使われている木の組み方を体験したりと、いろんなお楽しみ企画が用意されています。

何を隠そう・・・実は当館からも、皆さんにとっておきの「!」を提供します!!

それは何かと申しますと・・・

当館の収蔵品の中から、「とっても可愛い」or「シックでお洒落」な絵画作品を使って、自分だけの「しおり」を作ってみませんか?という、体験企画! 作ったしおりは、お持ち帰りもできる嬉しい企画です♪

会場でご用意するパタパタパズルにも、ぜひチャレンジして下さいね。

そのほか、展示のコーナーには、仏像や屏風の構造模型なども当館から特別出陳!普段見る事のない文化財の“内側” を、さわって確かめて、文化財に親しみましょ~♪

「「文化財の子」 はぐくみ事業 いろんな文化財にふれてみよう!」

開催日時:12月16日(土) 10時~16時

会 場:イオンモール草津 2階イオンホール

各種体験:無料

詳しくは、滋賀県文化財保護課(☏077-528-4670 )までお問合せください♪

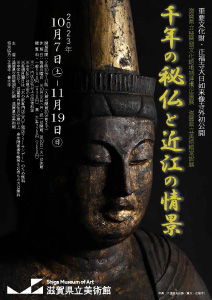

「千年の秘仏と近江の情景」閉幕

10/7から約1か月半にわたり滋賀県立美術館にて開催しておりました地域連携企画展「千年の秘仏と近江の情景」が、11/19に閉幕しました。最終日にはナント・・・1,000人近くのお客さまが!お越しくださったそうです!!

ご来場いただいたすべての皆さまに、心から感謝申し上げます!!!

本展は、湖南市・正福寺さまの秘仏本尊が33年ぶりの公開となる、大変貴重な機会に恵まれました。開催にあたり、お寺さまにご許可をいただいて作成したポスター・チラシは、大切な秘仏を中央に配置した構図で、これがまた「なんて尊い!」と大変好評で・・・実は展覧会が始まる頃には既に配布するチラシが無くなるという嬉しいハプニングが(笑)。会場のスタッフさんによると、海外からお越しのお客様に「このポスターを下さい!」と声を掛けられたそうですヨ♡

会場では、お像を360度くまなくご覧いただけるよう展示し、あわせて善水寺さまの不動明王坐像を特別展示したことで、より奥深い仏像の世界をご堪能いただけたのではないでしょうか。学びも多かったですよね~(自画自賛(笑))。 ふたつのお像の間を行ったり来たり、しゃがんで見上げて、のぞき込んで見比べて・・・皆さんそれぞれの鑑賞の仕方で、存分にお楽しみいただいたことと思います。また、ケース内に並べられた絵画、工芸品は、文化館と美術館、両館のコレクションから展示しました。千年の秘仏を守り伝えてきた近江の歴史風土、文化、人々の営みを、作品から感じていただけたなら幸いです♪

ご鑑賞いただいた皆さま、並びに本展開催にご協力いただいた滋賀県立美術館の皆さま、本当に有り難うございました!

さぁて、11月も後半、あっという間に二つの地域連携展が終わってしまいました。次回は、令和6年2月10日より滋賀県立安土城考古博物館において「近江の文化財を継ぐ-修理・複製・復元―」展を開催します!詳細はもう少しお待ちいただくということで・・・乞うご期待♪

現在、当館の掲示板には、休館後に他館で開催してきた展覧会が一目でわかる、チラシ(の縮小版)を掲示しています。「いろんな地域とご縁を結んできたなぁ」と振り返ってしみじみ・・・これからも素敵なご縁がつながりますように♪

「花湖さんの打出のコヅチ」第6回 ・・・鑑賞☆堪能

秋晴れの滋賀県立美術館にて、「花湖さんの打出のコヅチ」第6回目の解説付鑑賞会を開催させていただきました。ご参加いただきましたみなさま、ありがとうございました!

今回は美術館のロビーにて受付。目印は探訪ではお馴染みの、のぼり旗です♪受付テーブルを出すとすぐにたくさんの方に集まっていただけ、みなさまの熱気が伝わってきました。

さて、「「千年の秘仏と近江の情景」展を楽しむ」と題した今回の解説付鑑賞会は、地域連携企画展を開催する展示室1での開催です。

前半は、美術館の山口主任学芸員から、当館収蔵品も含めた絵画作品を中心にご紹介いただきました。近江の風景が描かれた「近江名所図」「近江八景図」には、時代の変遷を経て変わってしまった風景・今も変わらない風景を見つけることができます。

後半は当館の和澄主任学芸員による仏像の解説です。 重要文化財の正福寺さまの大日如来坐像を、じっくり!詳しく!お話しいただく濃密な時間となりました。前回のコヅチでも登場した内容が中心でしたが、本物を前に説明を聞くと、とても分かりやすかったのではないでしょうか。そして正福寺さまの大日如来と、善水寺さまの不動明王坐像も見比べやすい!また、大日如来の美しさを堪能するかのように、解説後もじっくりとご鑑賞される方もいらっしゃいました。横顔や背中も・・・、うーん美しい~。

「仏像が、美術品というだけでなく、また信仰の対象というだけでなく、歴史の証人なのである」、という和澄主任学芸員の指摘。山口主任学芸員からの「絵画作品にみる江戸時代から現代までのつながり」という指摘もあわせて、雄大な近江の歴史を思わせる講座と展覧会でした。

最後に正福寺のご住職様から、本講座へのご参加の感謝の言葉とともに、展覧会の経緯もお話しいただきました。今回お出ましいただいているご本尊・大日如来坐像は、通常は33年ごとに開扉される秘仏なので、再来年の本堂改修後に開扉され、その次の開扉は30年後!とのこと。今回は本当に貴重な機会ですね。

本年度の「花湖さんの打出のコヅチ」はこれで最終回です。毎回、熱心に聴講されるみなさまの姿勢に身が引き締まる思いです。さて、来年度はどんな講座が待っているのか・・・!?楽しんでいただけるよう、スタッフ一同頑張っていきます!

あっという間の10日間 「成菩提院 寺宝展」閉幕

11月3日から米原市で開催しておりました地域連携企画展「成菩提院 寺宝展」が、昨日閉幕し、本日、会場を撤収してまいりました。

本展におきましては、ご住職さまならびに副住職さまに多大なるご協力をいただき、また、檀家の皆さまにも会場でお手伝いいただくなどご協力を賜りましたこと、厚く御礼申し上げます。

今回の展示は、今話題の徳川家康や戦国武将に焦点を当てた展示内容であったこともあり、歴史好きの人が遠方からもたくさんお越しくださったと、関係方々から喜びのお声が届いています。ご来場いただいた皆さま、有り難うございました。本展をきっかけに、滋賀の歴史の奥深さに触れていただけたなら幸いです。

そして今朝、米原市と岐阜県にまたがる伊吹山では、「初冠雪」を観測したそうです。本展の閉幕を待っていてくれた?

いよいよ寒さも本番、本格的な冬の到来となりそうです。

「成菩提院 寺宝展」講演会

湖国滋賀、快晴の三連休でした。初日11/3文化の日から始まった我らが地域連携企画展「成菩提院 寺宝展」。

今回の会場は、お寺さまということもあり、午後から行われた講演会は、お座敷に椅子を並べた特別バージョンで聴講いたしました。ご挨拶された山口副住職からは、地元の方をはじめ、遠方からも多くの方々にお集まりいただいたこと、感謝の言葉が述べられました。

講演会は、先ずは「成菩提院の歴史と文化」という演題で、成菩提院の檀家総代であり柏原宿歴史館の館長でもある谷口徹氏にお話しいただきました。 成菩提院の中興の祖・貞舜法印(じょうしゅんほういん)のお話や、寺宝展で展示されている戦国武将の禁制札(きんぜいふだ)についてのお話は、地域の歴史に深い係わりがある大変興味深い内容で、歴史を体感しているような気持になりました。

続いて県文化財保護課(兼琵琶湖文化館)の古川史隆より「成菩提院の仏教美術」について、お話させていただきました。

寺宝展では、重要文化財の不動明王二童子像を展示しておりますが、当館に寄託中で会場にお持ち出来なかった作品について、特に古川氏が滋賀県指定文化財の指定にかかわった3件の絵画が、詳しく紹介されました。成菩提院さまは天台寺院ですが、談義所(学問所)として長い歴史の中で、様々な宗派の作品が伝わっていることも、大変素晴らしいと思います。

さて、N〇Kで放送中の大河ドラマも、いよいよ関ヶ原の合戦が舞台・・・。このタイミングで歴史上の登場人物たちが残したナマの歴史資料に触れられる、このたびの寺宝展。遠路はるばる関東からもお越しいただいているそうです。

歴史に思いを馳せて、心躍る旅を北の近江で!!