皆さんは大型連休をどのように過ごされましたか?写真はご近所ウォークで見つけた可愛い梅の実。立夏の候、季節の移ろいに、ついつい「今年の梅酒はいつ頃?」と、問いかけてしまった自分がいます。

皆さんは大型連休をどのように過ごされましたか?写真はご近所ウォークで見つけた可愛い梅の実。立夏の候、季節の移ろいに、ついつい「今年の梅酒はいつ頃?」と、問いかけてしまった自分がいます。

さて、本日は早速、月初め恒例のホームページアクセス数のご報告です。年度初めの4月のアクセス数は、2,769件となりました。前年の同月より5割増と⤴⤴コレはテンション上がります⤴⤴⤴感謝!

今回最もアクセスがあったページは、「滋賀の文化財講座 花湖さんの打出のコヅチ」でした。本年度開催発表前からアクセスが徐々に増え始め、第1回の講座申込受付には、多くのアクセスをいただきました。みなさんが、この講座を本当に楽しみにされていらっしゃるのを実感いたします。コロナ禍2年目の開催。みなさんに安全に楽しんで頂けるように、私たちも開催に向けて、頑張って準備します。

今回最もアクセスがあったページは、「滋賀の文化財講座 花湖さんの打出のコヅチ」でした。本年度開催発表前からアクセスが徐々に増え始め、第1回の講座申込受付には、多くのアクセスをいただきました。みなさんが、この講座を本当に楽しみにされていらっしゃるのを実感いたします。コロナ禍2年目の開催。みなさんに安全に楽しんで頂けるように、私たちも開催に向けて、頑張って準備します。

ホームページといえば、みなさんお気づきですか?トップにある「打出のコヅチ」の下、収蔵品紹介が「大津事件関係資料」になっていることに。。。明治になって誕生した近代国家日本が直面した大事件は、1891年(明治24年)5月11日に、この大津で起こりました。後に行政と司法の対立があり、結果として司法の独立が守られたことでも有名ですね。今年は事件から、ちょうど130年。節目の年であり、各種報道にも取り上げられるなど、注目を集めています。

ホームページといえば、みなさんお気づきですか?トップにある「打出のコヅチ」の下、収蔵品紹介が「大津事件関係資料」になっていることに。。。明治になって誕生した近代国家日本が直面した大事件は、1891年(明治24年)5月11日に、この大津で起こりました。後に行政と司法の対立があり、結果として司法の独立が守られたことでも有名ですね。今年は事件から、ちょうど130年。節目の年であり、各種報道にも取り上げられるなど、注目を集めています。

事件の現場となった場所は、文化館から1キロほど西に行ったところにあり、今では通りの角に小さな碑が建つだけとなっています。自分たちが住む滋賀で、こんな大事件が起こっていたなんて、なんだか不思議な感じがしますね。

事件の現場となった場所は、文化館から1キロほど西に行ったところにあり、今では通りの角に小さな碑が建つだけとなっています。自分たちが住む滋賀で、こんな大事件が起こっていたなんて、なんだか不思議な感じがしますね。

当館が所蔵する「大津事件関係資料」は、現在、大津市歴史博物館さんで開催中のミニ企画展でご覧いただくことが出来ます。みなさん、この機会にぜひ、130年前に、この大津で起きた大事件に思いを巡らせてみてはいかがでしょうか。

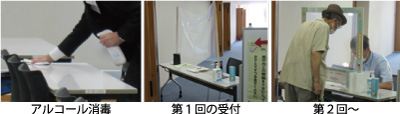

コロナ禍での開催は心配することも多く、実施について何度も話し合いを重ねた結果、「こちら側の体制をしっかり整えた上で、会場の定員を昨年と同様に」してであれば実施は可能!との判断に至りました。何より、昨年参加された皆さんがとても協力的 (感謝!!)で、「また楽しみにしてるわ」と声かけられたその言葉に支えられてきた私たちです。今、ここに、コヅチ14年目の開催に向けての一歩を踏み出します!あとは前進あるのみ!

コロナ禍での開催は心配することも多く、実施について何度も話し合いを重ねた結果、「こちら側の体制をしっかり整えた上で、会場の定員を昨年と同様に」してであれば実施は可能!との判断に至りました。何より、昨年参加された皆さんがとても協力的 (感謝!!)で、「また楽しみにしてるわ」と声かけられたその言葉に支えられてきた私たちです。今、ここに、コヅチ14年目の開催に向けての一歩を踏み出します!あとは前進あるのみ!

※各会場で実施する回が異なりますのでご注意を!

※各会場で実施する回が異なりますのでご注意を!

野山の新緑が目に眩しい季節となってきましたね。この時期、年度末にまとめられた研究紀要や事業報告などが、各機関や施設から続々と届きます。これらの報告書には、各専門分野の詳しい調査成果や、さまざまな論文、最新の調査技術などについて、参考となる情報がいっぱい詰まっています。かく云う当館の「研究紀要 第37号」にも・・・!

野山の新緑が目に眩しい季節となってきましたね。この時期、年度末にまとめられた研究紀要や事業報告などが、各機関や施設から続々と届きます。これらの報告書には、各専門分野の詳しい調査成果や、さまざまな論文、最新の調査技術などについて、参考となる情報がいっぱい詰まっています。かく云う当館の「研究紀要 第37号」にも・・・! ①は、昨年度新たに滋賀県指定有形文化財に指定された独鈷杵と五鈷杵について、蛍光X線、X線CT装置による調査を実施したその最新報告です。金剛杵について、今までにこのような調査はほとんどされていなかったため、内部の構造や成分について、大きな成果が得られました。

①は、昨年度新たに滋賀県指定有形文化財に指定された独鈷杵と五鈷杵について、蛍光X線、X線CT装置による調査を実施したその最新報告です。金剛杵について、今までにこのような調査はほとんどされていなかったため、内部の構造や成分について、大きな成果が得られました。 ②先ずはその難しい読み方から(笑)!「四分律刪繁補闕行事抄(しぶんりつさんぱんほけつぎょうじしょう)」。これまでおそらくは奈良時代の古写経の一部(断簡)・・・とされていたものが、全国的に珍しい奈良時代の「四分律刪繁補闕行事抄」の書写本であったことが判明。とても貴重な発見でその伝来も気になるところです。

②先ずはその難しい読み方から(笑)!「四分律刪繁補闕行事抄(しぶんりつさんぱんほけつぎょうじしょう)」。これまでおそらくは奈良時代の古写経の一部(断簡)・・・とされていたものが、全国的に珍しい奈良時代の「四分律刪繁補闕行事抄」の書写本であったことが判明。とても貴重な発見でその伝来も気になるところです。 ③昨年、甲賀市歴史文化財課との共同調査で、龍福寺の四天王立像が平安時代にまで遡る古像であることが判明。

③昨年、甲賀市歴史文化財課との共同調査で、龍福寺の四天王立像が平安時代にまで遡る古像であることが判明。

近くの桜も満開になって、還暦を迎えた文化館の新しい門出に、文字通りに花を添えてくれています。

近くの桜も満開になって、還暦を迎えた文化館の新しい門出に、文字通りに花を添えてくれています。 ああ…でも、多くの方にホームページを見ていただいているということは、更新を頑張らないとッ!新年度も、情報盛りだくさんに、皆さんに更新を楽しみにしていただけるようなホームページにしていきたいと思います!

ああ…でも、多くの方にホームページを見ていただいているということは、更新を頑張らないとッ!新年度も、情報盛りだくさんに、皆さんに更新を楽しみにしていただけるようなホームページにしていきたいと思います!

これはまさかのコウノトリ?!シラサギよりも大きくくちばしが黒い。アオサギよりもズングリで尾羽が黒い。ツルよりは・・・小さい?(すみません。野生の鶴を見たことがないので分かりません。)おやっ?!足にはちゃんと、タグが付いていますよ!

これはまさかのコウノトリ?!シラサギよりも大きくくちばしが黒い。アオサギよりもズングリで尾羽が黒い。ツルよりは・・・小さい?(すみません。野生の鶴を見たことがないので分かりません。)おやっ?!足にはちゃんと、タグが付いていますよ! ただ、このコウノトリは田園に1羽だけで、お食事に夢中なご様子。。。お友達はいないのかしら?

ただ、このコウノトリは田園に1羽だけで、お食事に夢中なご様子。。。お友達はいないのかしら? 今回の偶然の出会い(発見)は、どんなご縁を結んでくれるのでしょうか?「きっといいご縁がありますよ」と、

今回の偶然の出会い(発見)は、どんなご縁を結んでくれるのでしょうか?「きっといいご縁がありますよ」と、

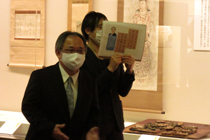

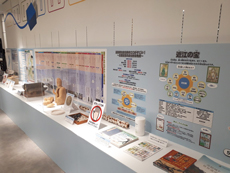

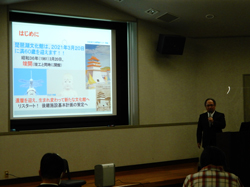

3/20は琵琶湖文化館60歳のお誕生日。還暦を迎えたその日、会場でギャラリートーク行いました。多くは語りません。こちらの写真で十分に伝わるのではないでしょうか?

3/20は琵琶湖文化館60歳のお誕生日。還暦を迎えたその日、会場でギャラリートーク行いました。多くは語りません。こちらの写真で十分に伝わるのではないでしょうか?

琵琶湖文化館が博物館として幅広く収集してきたコレクション、それぞれの作品に対する愛溢れる万華鏡トーク(笑)。

琵琶湖文化館が博物館として幅広く収集してきたコレクション、それぞれの作品に対する愛溢れる万華鏡トーク(笑)。 何故この作品が文化館にあるのか、その作品の来歴、文化館が歩んできた歴史と共に、詳しく解説させていただきました。話を聞きながら、興味深そうに展示ケースをのぞき込む皆さんの姿に、私たちは純粋に喜びました。

何故この作品が文化館にあるのか、その作品の来歴、文化館が歩んできた歴史と共に、詳しく解説させていただきました。話を聞きながら、興味深そうに展示ケースをのぞき込む皆さんの姿に、私たちは純粋に喜びました。

とても楽しいお誕生日となりました!

とても楽しいお誕生日となりました!

中には「琵琶湖文化館」と会場の「安土城考古博物館」さんを勘違いして記入されている方もいらっしゃいましたが(笑)、そこはご愛敬!

中には「琵琶湖文化館」と会場の「安土城考古博物館」さんを勘違いして記入されている方もいらっしゃいましたが(笑)、そこはご愛敬!

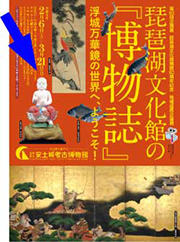

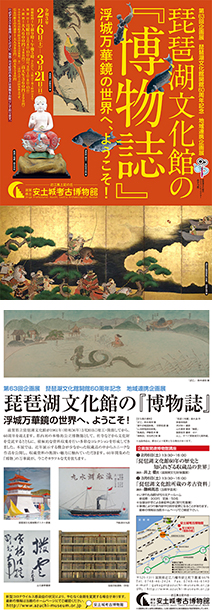

現在、県立安土城考古博物館で開催されている「

現在、県立安土城考古博物館で開催されている「

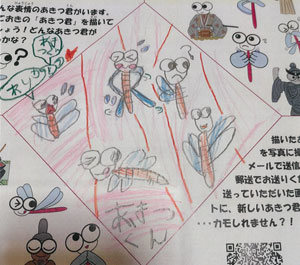

実物はケースの中に展示されているので、他のページを見ることが出来ませんが、これなら大丈夫!ページを捲ると、とってもユーモラスに描かれた生き物たちのイラストが!どうにもこのヘタウマな生き物たちが心に残る(笑)。中からお気に入りの絵を見つけてみるのも面白いですよ。トンボもいるので、要チェックです!!

実物はケースの中に展示されているので、他のページを見ることが出来ませんが、これなら大丈夫!ページを捲ると、とってもユーモラスに描かれた生き物たちのイラストが!どうにもこのヘタウマな生き物たちが心に残る(笑)。中からお気に入りの絵を見つけてみるのも面白いですよ。トンボもいるので、要チェックです!!

お話を聞いて納得しました。講座のタイトルには「近江の考古学」という言葉が含まれていますね?!そこがミソです!

お話を聞いて納得しました。講座のタイトルには「近江の考古学」という言葉が含まれていますね?!そこがミソです!

[講座こぼれ話]

[講座こぼれ話] 織田信長・濃姫の等身大パネルとの写真撮影や、スマホでARキャラクターが出現(?!)、デジタルスタンプラリーなどが楽しめます。

織田信長・濃姫の等身大パネルとの写真撮影や、スマホでARキャラクターが出現(?!)、デジタルスタンプラリーなどが楽しめます。

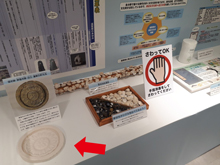

更には、当館所蔵の「崇福寺跡 出土 蓮華文軒丸瓦」を3Dプリンターでほぼ実寸大に再現!会場で”触って楽し”むことができます!壊れやすい文化財、なかなか皆さんに触れていただく機会が少ないのですが、これなら触り放題!(但し手指消毒必須)!また、仏像や屏風の構造見本も当館から出張中です。6日(土)・7日(日)の体験イベントでは、こちらも触れますので要チェック!詳しくは「近江のたから わくわく体験」

更には、当館所蔵の「崇福寺跡 出土 蓮華文軒丸瓦」を3Dプリンターでほぼ実寸大に再現!会場で”触って楽し”むことができます!壊れやすい文化財、なかなか皆さんに触れていただく機会が少ないのですが、これなら触り放題!(但し手指消毒必須)!また、仏像や屏風の構造見本も当館から出張中です。6日(土)・7日(日)の体験イベントでは、こちらも触れますので要チェック!詳しくは「近江のたから わくわく体験」

2月6日に開催した地域連携企画展「

2月6日に開催した地域連携企画展「 特に「

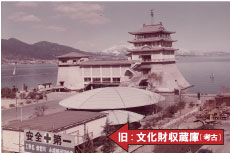

特に「 先ずはコチラ、先日行われました関連講座の資料を編集し、パネルにして展示室入り口付近に設置していただきました。琵琶湖文化館開館当時の写真も盛りだくさん。往年の方々には、当時の記憶を懐かしく思い出してもらえるのではないか、と。「プールで泳いだ」「オオサンショウウオを見に行った」「公園で絵を描いた」など、記憶の片隅に眠っていた文化館の思い出を、

先ずはコチラ、先日行われました関連講座の資料を編集し、パネルにして展示室入り口付近に設置していただきました。琵琶湖文化館開館当時の写真も盛りだくさん。往年の方々には、当時の記憶を懐かしく思い出してもらえるのではないか、と。「プールで泳いだ」「オオサンショウウオを見に行った」「公園で絵を描いた」など、記憶の片隅に眠っていた文化館の思い出を、 是非会場内にある「←メッセージボード」にも書いていただけると、尚、嬉しいです。

是非会場内にある「←メッセージボード」にも書いていただけると、尚、嬉しいです。

これに挟めば、資料も曲がることなく、落とすことなく、安心してお持ち帰りできます!!

これに挟めば、資料も曲がることなく、落とすことなく、安心してお持ち帰りできます!! (文化館某職員も愛用中)。売っているショップはレアなので、ぜひご注目ください。その他にも、滋賀県らしいデザインのかわいい文具シリーズがいっぱい。どれにしようか悩むところです(笑)。ちょっとしたお土産にも喜ばれますね~。

(文化館某職員も愛用中)。売っているショップはレアなので、ぜひご注目ください。その他にも、滋賀県らしいデザインのかわいい文具シリーズがいっぱい。どれにしようか悩むところです(笑)。ちょっとしたお土産にも喜ばれますね~。

自分で言っちゃいますが、皆さんからたいへん「ご好評」をいただいております本展覧会。皆さんはもう「ようこそ!」していただけましたか??(笑)!

自分で言っちゃいますが、皆さんからたいへん「ご好評」をいただいております本展覧会。皆さんはもう「ようこそ!」していただけましたか??(笑)! 「なんで(何故)、万華鏡なんですか?」と。その回答は次のとおりでした。

「なんで(何故)、万華鏡なんですか?」と。その回答は次のとおりでした。 開館60周年を迎える当館に「皆さんの楽しいメッセージ」をお寄せください。会場で、「文化館の思い出」「展覧会の感想」「60年後の明るい未来」「叶えたい夢」などなど、いろんな思いのメッセージを付箋に記入する→ボードに貼る→すると、60周年記念「あきつ君缶バッチマグネット」がもらえます(数量限定)!皆さんの明るいメッセージで「浮城万華鏡」を華やかに彩っていただきたく、皆さまのご来場を心よりお待ちいたしております。

開館60周年を迎える当館に「皆さんの楽しいメッセージ」をお寄せください。会場で、「文化館の思い出」「展覧会の感想」「60年後の明るい未来」「叶えたい夢」などなど、いろんな思いのメッセージを付箋に記入する→ボードに貼る→すると、60周年記念「あきつ君缶バッチマグネット」がもらえます(数量限定)!皆さんの明るいメッセージで「浮城万華鏡」を華やかに彩っていただきたく、皆さまのご来場を心よりお待ちいたしております。 2月6日(土)、安土城考古博物館で開幕いたしました「琵琶湖文化館の『博物誌』-浮城万華鏡の世界へ、ようこそ!-」。関係方々の多大なるご協力により、無事開幕いたしましたこと、心より感謝申し上げます。

2月6日(土)、安土城考古博物館で開幕いたしました「琵琶湖文化館の『博物誌』-浮城万華鏡の世界へ、ようこそ!-」。関係方々の多大なるご協力により、無事開幕いたしましたこと、心より感謝申し上げます。 メインとした展覧会ではなく、60年の歴史の中で幅広い分野を扱う博物館として、資料を収集し活動してきた、その一端を知ることができるユニークな作品を紹介しようと、本展の企画・準備を進めてまいりました。皆さまには「何故これが文化館に?!」というところも含めて、出品作品の「妙」を、楽しんでいただければと、考えています。

メインとした展覧会ではなく、60年の歴史の中で幅広い分野を扱う博物館として、資料を収集し活動してきた、その一端を知ることができるユニークな作品を紹介しようと、本展の企画・準備を進めてまいりました。皆さまには「何故これが文化館に?!」というところも含めて、出品作品の「妙」を、楽しんでいただければと、考えています。 正直に言いましょう。今、現役でこれだけ文化館のことをアツく語ることが出来るのは井上氏をおいて他にはいらっしゃいません!というのも、60年前に「文化館開館」を成し遂げた初代学芸員さんらから、当時のエピソードや苦労話を直に聞いておられるから、なのです。それこそ「文化館とトンボ」にまつわる都市伝説?!や、「お城のカタチ」に秘められた真実?!・・・まで!参加の皆さんも思わずクスっと笑っておられましたねぇ(笑笑)。

正直に言いましょう。今、現役でこれだけ文化館のことをアツく語ることが出来るのは井上氏をおいて他にはいらっしゃいません!というのも、60年前に「文化館開館」を成し遂げた初代学芸員さんらから、当時のエピソードや苦労話を直に聞いておられるから、なのです。それこそ「文化館とトンボ」にまつわる都市伝説?!や、「お城のカタチ」に秘められた真実?!・・・まで!参加の皆さんも思わずクスっと笑っておられましたねぇ(笑笑)。 井上氏は文化館のことを「夢の浮城」と表現されました。文化館には何でもあったと。それはプールや水族館を楽しみにしていた子どもたちにとってのもの、というだけではなく、先例のないところから文化財を調査し、掘り起こして展示した、その多彩な展覧会にも魅力があったからだと。そうなのです。先人から受け継がれた近江の文化財、先輩方から受け継いだ学芸員魂をもって、文化館が次のステップへはばたく展覧会なのです!

井上氏は文化館のことを「夢の浮城」と表現されました。文化館には何でもあったと。それはプールや水族館を楽しみにしていた子どもたちにとってのもの、というだけではなく、先例のないところから文化財を調査し、掘り起こして展示した、その多彩な展覧会にも魅力があったからだと。そうなのです。先人から受け継がれた近江の文化財、先輩方から受け継いだ学芸員魂をもって、文化館が次のステップへはばたく展覧会なのです!

見事にモヤってます。

見事にモヤってます。 ‘80年代のバラエティ番組「風雲たけし城」ですね。

‘80年代のバラエティ番組「風雲たけし城」ですね。

ということで!北海道博物館さんの呼びかけで全国各地のミュージアムが参加して始まった、おうちでインターネットで楽しめる「

ということで!北海道博物館さんの呼びかけで全国各地のミュージアムが参加して始まった、おうちでインターネットで楽しめる「 「おうちミュージアム」では、この年末年始「

「おうちミュージアム」では、この年末年始「

停電ですテイデン。そう、電気を止めるのです。

停電ですテイデン。そう、電気を止めるのです。

非常照明、思いのほか明るく照らしてくれていました。これなら大丈夫!

非常照明、思いのほか明るく照らしてくれていました。これなら大丈夫!

波や風がない日には、湖岸に建つ建物の明かりが水面に映り込んで光が倍!本当に綺麗なんですよ。もうすぐクリスマス、この夜景は3密を避けてご覧いただくことができますので、今年の冬は是非、琵琶湖岸でハートをあたためて下さい♡

波や風がない日には、湖岸に建つ建物の明かりが水面に映り込んで光が倍!本当に綺麗なんですよ。もうすぐクリスマス、この夜景は3密を避けてご覧いただくことができますので、今年の冬は是非、琵琶湖岸でハートをあたためて下さい♡ 今季一番の寒波が襲来中の琵琶湖の景色です。いつも以上にクリアな青が美しい!今朝は大津市内でも雪が積もっていたので、大気も一層クリアな気がします。そそそその代わり、湖上を吹き渡る風の直撃を受け、我がお城は凍てつくような寒さです。。。

今季一番の寒波が襲来中の琵琶湖の景色です。いつも以上にクリアな青が美しい!今朝は大津市内でも雪が積もっていたので、大気も一層クリアな気がします。そそそその代わり、湖上を吹き渡る風の直撃を受け、我がお城は凍てつくような寒さです。。。

寒さに揺らぐ?!蜃気楼の琵琶湖大橋です!!

寒さに揺らぐ?!蜃気楼の琵琶湖大橋です!!

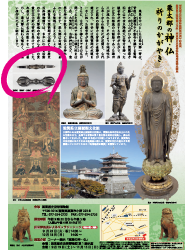

「真理の世界の仏が姿を変えて、現世に現れた姿が神」という、神と仏が一体となった、本地垂迹の考え方が出てくるそうです。法華経の教えから来たものだそうで、法華経を根本経典とする天台宗が本地垂迹を推進したと考えられるのだとか。天台宗の延暦寺と、仏教聖地の比叡山を守護する日吉大社がある滋賀県は、本地垂迹を進めやすかったのだそうです。後半には、具体的に県内の仏像・神像が数多く紹介され、近江では神仏習合が盛んだったことが改めてわかりました。

「真理の世界の仏が姿を変えて、現世に現れた姿が神」という、神と仏が一体となった、本地垂迹の考え方が出てくるそうです。法華経の教えから来たものだそうで、法華経を根本経典とする天台宗が本地垂迹を推進したと考えられるのだとか。天台宗の延暦寺と、仏教聖地の比叡山を守護する日吉大社がある滋賀県は、本地垂迹を進めやすかったのだそうです。後半には、具体的に県内の仏像・神像が数多く紹介され、近江では神仏習合が盛んだったことが改めてわかりました。

机は講座が始まる前と後にアルコール消毒、受付用の飛沫ガードを手作りするなど、スタッフも試行錯誤、手探りでの開催となりました。苦労も多かった分「開催してくれてありがとう」と皆さまからいただいた言葉が心に響きました。

机は講座が始まる前と後にアルコール消毒、受付用の飛沫ガードを手作りするなど、スタッフも試行錯誤、手探りでの開催となりました。苦労も多かった分「開催してくれてありがとう」と皆さまからいただいた言葉が心に響きました。

早々に満員御礼となってしまい、泣く泣く受講をあきらめた方もいらっしゃったかと思います。申し訳ない。。。そのコヅチも残すところあと1回、12/10(木)が最後となります・・・・・が。

早々に満員御礼となってしまい、泣く泣く受講をあきらめた方もいらっしゃったかと思います。申し訳ない。。。そのコヅチも残すところあと1回、12/10(木)が最後となります・・・・・が。

実施日:12/10(木)13:30~15:00

実施日:12/10(木)13:30~15:00

当たり前に出来ていたことが当たり前にできなくなり、色々な事を考えさせられる年となりました。ですが、それも残り一か月。例年のように渡ってきてくれたカモたちを見習って、寒さにも新型コロナにも負けずに、この冬を乗り切っていきましょう。

当たり前に出来ていたことが当たり前にできなくなり、色々な事を考えさせられる年となりました。ですが、それも残り一か月。例年のように渡ってきてくれたカモたちを見習って、寒さにも新型コロナにも負けずに、この冬を乗り切っていきましょう。

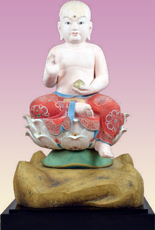

その作品がコチラ!「

その作品がコチラ!「

本当に多くの方々にご覧いただけましたこと、心から感謝いたします。

本当に多くの方々にご覧いただけましたこと、心から感謝いたします。

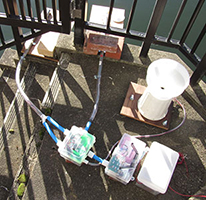

これ位の季節になると、根っこから生えている水草というより、切れて流れ着いた水草が多いので、表層の水草を浮きの付いた「一網打尽」君でガッツリ引き寄せる作戦です。建物側から「一網打尽」君を投入、岸側からロープで引っ張ると・・・あ~ら不思議、水草が岸によって来る~♡(心の中でガッツポーズ!)

これ位の季節になると、根っこから生えている水草というより、切れて流れ着いた水草が多いので、表層の水草を浮きの付いた「一網打尽」君でガッツリ引き寄せる作戦です。建物側から「一網打尽」君を投入、岸側からロープで引っ張ると・・・あ~ら不思議、水草が岸によって来る~♡(心の中でガッツポーズ!)

[1] 草津市・観音寺が所蔵する

[1] 草津市・観音寺が所蔵する え~要するに、仏さまが「超絶すごい存在」であるということ。

え~要するに、仏さまが「超絶すごい存在」であるということ。 入滅(死亡)される姿が描かれています。このお釈迦さまの目をよ~く見てみると・・・どっち?

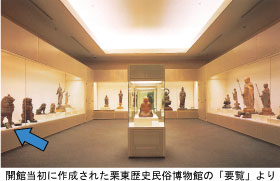

入滅(死亡)される姿が描かれています。このお釈迦さまの目をよ~く見てみると・・・どっち? 正解は「狛犬の頭部内を写した写真パネル」。平成元年(1989)に修理を行った際に狛犬の頭部内に修理の銘が墨書で書かれていることがわかり、それをパネルにしたものです。開館当初に作成された要覧にもこのパネルが展示されている写真が載っていました(右)。

正解は「狛犬の頭部内を写した写真パネル」。平成元年(1989)に修理を行った際に狛犬の頭部内に修理の銘が墨書で書かれていることがわかり、それをパネルにしたものです。開館当初に作成された要覧にもこのパネルが展示されている写真が載っていました(右)。