去る日曜日、懐かしい方々と久々の再会を果たして参りました。それは、文化館の心強い応援団「琵琶湖文化館友の会」の皆さんです。「琵琶湖文化館友の会の思い出を語る会」と題した今回の催しは、「お世話になった事務局の人にお礼をしたい」という有志の方々からお声かけをいただき(いえいえ楽しませていただいたのは私たちの方です)、解散から約7ヶ月の寂しい期間もなんのその、変わらぬ笑顔で29名の方々と楽しい時間を過ごさせていただきました。

先ず会場に入って目に付いたのが、各席に置いてあったコロンと可愛い物体デス。それはナント渋柿。自身の葉っぱをお皿代わりにちょこんと座したその姿が超らぶり~。渋柿にこんな愛くるしい一面があるなんて・・・食べられなくても、それだけで会話が弾みます。その存在感が素晴らしい!

先ず会場に入って目に付いたのが、各席に置いてあったコロンと可愛い物体デス。それはナント渋柿。自身の葉っぱをお皿代わりにちょこんと座したその姿が超らぶり~。渋柿にこんな愛くるしい一面があるなんて・・・食べられなくても、それだけで会話が弾みます。その存在感が素晴らしい!

こんなさり気ないおもてなしを用意して下さったのは、受付を買って出て下さったお母さん方です。自然の恵みを日常にさらりと取り込んで楽しめる、ステキでしょ?!何よりこの日を楽しみに準備して下さっていた感が、とても有り難かったです。

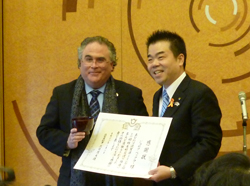

さて、会の方はと申しますと、冒頭に「マイヤーガーデン滋賀特別展」の報告と琵琶湖文化館の近況について、当館の学芸員からお話しさせていただきました。期間中の入館者数が38万人を超えたことを報告すると、皆さんの口からどよめきが・・・「立派なもんや」「すごいことやな」と感心しきりでした。こちらとしては、38万人の凄さを瞬時に理解された皆さんの「感度」の方が驚きで(笑)、さすが琵琶湖文化館友の会の皆さんでございます。また、現地入館者の感想や国際交流が深まったことなどをお話しすると、我がことの様に喜んで下さって、この展覧会が無事成功して良かったなと、改めて実感した次第です。ほんと皆さん聞き上手、喜ばせ上手なんですからッ!

その後、記念撮影をしてお食事をしながらしばしのご歓談タイムです。あちらこちらから聞こえる笑い声は、会わなかったブランクを微塵も感じさせない和やかな雰囲気で、ココはまさかの一泊二日「友の会バス見学会の宴会場?」と錯覚したほどです。ほんとに皆さんお変わりなく、恒例の「自慢ののど」を披露していただいたり、とても元気な会員さんの「アタマとカラダの老化防止体操」(?)を伝授していただいたり(笑)と、和気あいあいとした雰囲気で会場は盛り上がりました。ほんとにいつでもパワーを貰える人たちです。

また、元事務局にはお花までいただきました・・・お礼をしないといけないのは僕たちの方なのに。。。「忙しくて世話するのは大変だろうから手間のかからない花を選んでおいた」と、とっても有り難いご配慮も・・・この夏、外に置いていた鉢植えを枯らしてしまった事バレてます?このお花は、室内で栽培できるそうなので、あきつ君と一緒にお客様のお出迎えをしていただくことになりました。色気ない職場に×××否!彩りの少ない職場に冬までキレイな花を咲かせてくれそうです。心あたたまるお心遣い、有り難うございます。大切に育てさせていただきます。

そんな楽しい時間もあっという間、最後には「ガンバロー!」と右手コブシを突き上げて、皆で更なる発展を誓い合ったのでした。本当に楽しい時間を有難うございました。心より感謝申し上げます。

さぁそこで!楽しい時間とあたたかい気持ちを下さいました皆さまに、何ができるかと悩みまくりの帰り道々。ふと見やると、近江の厳島(いつくしま)とも呼ばれる白髭神社の大鳥居がライトアップされていました。

さぁそこで!楽しい時間とあたたかい気持ちを下さいました皆さまに、何ができるかと悩みまくりの帰り道々。ふと見やると、近江の厳島(いつくしま)とも呼ばれる白髭神社の大鳥居がライトアップされていました。

そこでちょっと寄り道、皆みな様の延命長寿・縁結び・子授け・開運招福・学業成就・交通女全・航海安全など、一切合切を 「導きの神」にお願いして参りました。

「導きの神」にお願いして参りました。

・・・勝手を申しますが、何卒皆さまにご利益が届きますように、切にお頼み申しマス。。。

折しも時は中秋の名月。これまた秋の名物うろこ雲、その隙間からのぞくまん丸い月が、何だかとても満ち足りた気持ちにさせてくれました。(9月27日)

筆:あきつ

本日の学芸員さんは、会場に展示するパネルの準備で大忙しの追い込み状態・・・原稿作成に余念なく没頭する学芸員さん。プリントアウトした用紙をパネルに貼って仕上げる学芸員さん。

本日の学芸員さんは、会場に展示するパネルの準備で大忙しの追い込み状態・・・原稿作成に余念なく没頭する学芸員さん。プリントアウトした用紙をパネルに貼って仕上げる学芸員さん。 声を掛けるのもハバカラレル感じ・・・いつもよりピリピリとした空気感です。

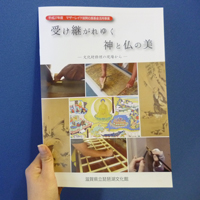

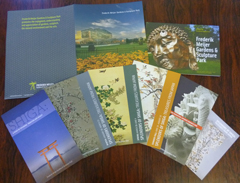

声を掛けるのもハバカラレル感じ・・・いつもよりピリピリとした空気感です。 テンションが上がる出来事もありました。それがコレ!展覧会でもご紹介する「マザーレイク滋賀応援基金」で文化財の修理を行った、そのパンフレットが、本日無事納品されました~!ままま間に合って良かった(ホッ)。是非会場で手に取ってご覧いただければと思います。

テンションが上がる出来事もありました。それがコレ!展覧会でもご紹介する「マザーレイク滋賀応援基金」で文化財の修理を行った、そのパンフレットが、本日無事納品されました~!ままま間に合って良かった(ホッ)。是非会場で手に取ってご覧いただければと思います。

とくに、紙蝶番(ちょうばん、ちょうつがい)は和紙を用いて、本物の構造をよく理解できるようにご指導いただけるとか!嬉しいお持ち帰り有り!作り方が分かればオリジナルのミニ屏風も作れるようになるのでは?・・・是非参加せねば!参加したい!!

とくに、紙蝶番(ちょうばん、ちょうつがい)は和紙を用いて、本物の構造をよく理解できるようにご指導いただけるとか!嬉しいお持ち帰り有り!作り方が分かればオリジナルのミニ屏風も作れるようになるのでは?・・・是非参加せねば!参加したい!!

大変好評で3回も増刷しなければならなかったこと、注目度が高く多くのマスコミにも取り上げられ1兆2千億人を超える人たちに宣伝効果があったことなどが、ジョークも交えた和やかな雰囲気の中で報告されました。

大変好評で3回も増刷しなければならなかったこと、注目度が高く多くのマスコミにも取り上げられ1兆2千億人を超える人たちに宣伝効果があったことなどが、ジョークも交えた和やかな雰囲気の中で報告されました。

もう慣れました(笑)。

もう慣れました(笑)。 ここ3日ほど、西日本では猛烈な寒波に襲われました。日の出前の通勤途中、気温がマイナス6℃となっているのを目にした時には、そのまま引き返してもいいんじゃないかと・・・いやいや文化館がどうなっているのか心配。。。寒さを「痛い」と表現していいくらいの?冷え込みでした。

ここ3日ほど、西日本では猛烈な寒波に襲われました。日の出前の通勤途中、気温がマイナス6℃となっているのを目にした時には、そのまま引き返してもいいんじゃないかと・・・いやいや文化館がどうなっているのか心配。。。寒さを「痛い」と表現していいくらいの?冷え込みでした。 世の受験生と同じく?追い込まれて力を発揮する人達みたいです(笑)。みんな頑張れ~(笑笑)。

世の受験生と同じく?追い込まれて力を発揮する人達みたいです(笑)。みんな頑張れ~(笑笑)。 例えば博物館では、障害がある方たちにも理解しやすいような配慮や工夫をした展示、講座では要望があれば手話通訳を手配するなど、何か出来ることがあるかもしれません。また、そういった心構えを持つことで、より多くの方に楽しみや学びの場を提供することが出来るのだと思います。

例えば博物館では、障害がある方たちにも理解しやすいような配慮や工夫をした展示、講座では要望があれば手話通訳を手配するなど、何か出来ることがあるかもしれません。また、そういった心構えを持つことで、より多くの方に楽しみや学びの場を提供することが出来るのだと思います。 年明けに何か縁起のいいネタを・・・と悩みに悩んで選び出したのがこちら。なんと!文化館の前に獅子舞がッ!

年明けに何か縁起のいいネタを・・・と悩みに悩んで選び出したのがこちら。なんと!文化館の前に獅子舞がッ! 白黒ですが・・開館当初の写真の中から見つけました。とても大きなお顔・・・でも愛嬌たっぷりな獅子が2匹、ほかに御囃子や曲芸をする人なども呼ばれていて、とても賑やかだったようですよ。

白黒ですが・・開館当初の写真の中から見つけました。とても大きなお顔・・・でも愛嬌たっぷりな獅子が2匹、ほかに御囃子や曲芸をする人なども呼ばれていて、とても賑やかだったようですよ。 どうかよろしくお付き合い下さいませ。

どうかよろしくお付き合い下さいませ。

「マザーレイク滋賀応援基金」によって修理中である当館所蔵の屏風を、そのビフォー・アフターの写真を、頑張って撮っているところです。

「マザーレイク滋賀応援基金」によって修理中である当館所蔵の屏風を、そのビフォー・アフターの写真を、頑張って撮っているところです。 本日、滋賀の山々にも雪が積もりました。文化館からの眺めでは、西は比良山から比叡山にかけて、北はひと際白い伊吹山まで見えております。いよいよ冬本番ですね~。(写真:比良山系)

本日、滋賀の山々にも雪が積もりました。文化館からの眺めでは、西は比良山から比叡山にかけて、北はひと際白い伊吹山まで見えております。いよいよ冬本番ですね~。(写真:比良山系)

こちらは2階正面入口。開館していた頃には、入館者をお迎えしていた大切な場所です。「ここは文化館の顔やから」と、この日助っ人に来ていただいた作業の方々の手にも力が入ります。僕が何も言わずとも、気持ちが通じる有り難さ・・・泣いてもいいですか。。。

こちらは2階正面入口。開館していた頃には、入館者をお迎えしていた大切な場所です。「ここは文化館の顔やから」と、この日助っ人に来ていただいた作業の方々の手にも力が入ります。僕が何も言わずとも、気持ちが通じる有り難さ・・・泣いてもいいですか。。。 寒くて活動が鈍るこの時季に、クモの隠れ家を一掃!おかげで窓もピカピカです。ホラッ!お向かいの県警さんにも負けてないこの美しさと透明感!?!あぁ自画自賛・・・

寒くて活動が鈍るこの時季に、クモの隠れ家を一掃!おかげで窓もピカピカです。ホラッ!お向かいの県警さんにも負けてないこの美しさと透明感!?!あぁ自画自賛・・・

そうそうコレコレ、このお姿。文化館でよく見る荷姿です。しかし現地で梱包して下さった方は、

そうそうコレコレ、このお姿。文化館でよく見る荷姿です。しかし現地で梱包して下さった方は、 慣れない作業を頑張っていただいたのでしょう。いつもより頭部の保護がキツめで、螺髪の跡が薄紙に見事に残っていました。頑丈にしていただいて有り難うございます。

慣れない作業を頑張っていただいたのでしょう。いつもより頭部の保護がキツめで、螺髪の跡が薄紙に見事に残っていました。頑丈にしていただいて有り難うございます。

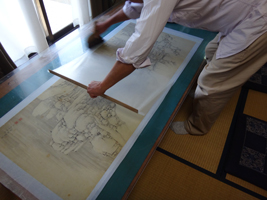

コチラの作業は、本紙(絵を描いている紙)の裏から裏打紙を貼っておられるところです。本紙に密着する肌裏(はだうら)を美濃【みの】紙で、増裏(ましうら)を美栖【みす】紙で、総裏(そううら)を宇陀【うだ】紙で、三度ないし四度重ねて裏打ちするのだそうです。裏打紙は本紙を守ったり補強する意味があり、それぞれ特徴の異なる紙を重ねることで、表装としてのバランスや巻いた時のしなやかさなどを調節されるそうです。

コチラの作業は、本紙(絵を描いている紙)の裏から裏打紙を貼っておられるところです。本紙に密着する肌裏(はだうら)を美濃【みの】紙で、増裏(ましうら)を美栖【みす】紙で、総裏(そううら)を宇陀【うだ】紙で、三度ないし四度重ねて裏打ちするのだそうです。裏打紙は本紙を守ったり補強する意味があり、それぞれ特徴の異なる紙を重ねることで、表装としてのバランスや巻いた時のしなやかさなどを調節されるそうです。 使われている糊は、接着力が弱い糊でしたね?そんなに優しく撫でただけでちゃんとくっつくものですか?剥がれてきませんか?ポイントはこの何種類もある刷毛たちです。これらを駆使し使い分けることが重要となります。また手漉きの和紙は、裏から専用の刷毛で叩くと、紙同士が毛羽立って、うまい具合に絡み合い、それで「くっつく」のだそうです。裏打ちの最終段階:総裏ともなりますと、宇陀紙の上からこの見た目にも逞しい極太の刷毛で、

使われている糊は、接着力が弱い糊でしたね?そんなに優しく撫でただけでちゃんとくっつくものですか?剥がれてきませんか?ポイントはこの何種類もある刷毛たちです。これらを駆使し使い分けることが重要となります。また手漉きの和紙は、裏から専用の刷毛で叩くと、紙同士が毛羽立って、うまい具合に絡み合い、それで「くっつく」のだそうです。裏打ちの最終段階:総裏ともなりますと、宇陀紙の上からこの見た目にも逞しい極太の刷毛で、 シャッシャッどころか、バンバン、ダンダン、ドンドン、と強く叩いて、紙と紙を絡ませるそうです。どうですか、このでっぷりとした専用の刷毛。風格充分!いいお仕事してくれそうです。ということで、糊は、仲介・仲立ち・助っ人的なお役目だけ!なのでまた何年か後に修理が必要となった場合には、裏から水を吹くだけで、うま~く剥がすことが出来るのですね。これに気付いた昔の人はエライ!尊敬します。

シャッシャッどころか、バンバン、ダンダン、ドンドン、と強く叩いて、紙と紙を絡ませるそうです。どうですか、このでっぷりとした専用の刷毛。風格充分!いいお仕事してくれそうです。ということで、糊は、仲介・仲立ち・助っ人的なお役目だけ!なのでまた何年か後に修理が必要となった場合には、裏から水を吹くだけで、うま~く剥がすことが出来るのですね。これに気付いた昔の人はエライ!尊敬します。

千手観音さまや馬頭観音さまに「五郎丸ポーズ」に近い印相をお持ちの仏さまがいらっしゃる・・・とのことでした!残念ながら公開はされていないそうなので、我々が見させていただくことは出来ませんが、意外と身近に五郎丸・・・いらっしゃるかもしれませんね。

千手観音さまや馬頭観音さまに「五郎丸ポーズ」に近い印相をお持ちの仏さまがいらっしゃる・・・とのことでした!残念ながら公開はされていないそうなので、我々が見させていただくことは出来ませんが、意外と身近に五郎丸・・・いらっしゃるかもしれませんね。 壷に保管されていた古糊は、まるでバターの様でしたが、匂いでみると酸っぱくなってしまった甘酒?の様な発酵が進んだ独特の匂いがしました。でもこれが重要な役割をはたします。

壷に保管されていた古糊は、まるでバターの様でしたが、匂いでみると酸っぱくなってしまった甘酒?の様な発酵が進んだ独特の匂いがしました。でもこれが重要な役割をはたします。 作業の中で実はこの糊、私たちが日常使うノリとしての使い方とはまるで使い方が違うとうかがいました。概念が違うとでも申しましょうか。合成糊は、あくまでくっつける「接着剤」としての機能を求めますが、こちらの糊はそれ自体の接着力は弱いのだそうです。だから裏から水を吹いただけできれいに剥がせるのですね~。

作業の中で実はこの糊、私たちが日常使うノリとしての使い方とはまるで使い方が違うとうかがいました。概念が違うとでも申しましょうか。合成糊は、あくまでくっつける「接着剤」としての機能を求めますが、こちらの糊はそれ自体の接着力は弱いのだそうです。だから裏から水を吹いただけできれいに剥がせるのですね~。 12月13日までは「玄武刀八(げんぶとうばつ)毘沙門天三尊像」も特別公開されていますので、そちらもお見逃しなく。

12月13日までは「玄武刀八(げんぶとうばつ)毘沙門天三尊像」も特別公開されていますので、そちらもお見逃しなく。 変わった人がいたものだと、ビックリだったことを覚えています。お山へザルを持ってトパーズを探しに行った僕にとっては師匠と呼べる人かも・・・学芸員さんの話では、石亭が集めた貴重な石たちは残念ながら散逸していまい、コレクションの全容を知ることは出来ないということですが、見たかったなぁ~という思いとともに、僕の記憶に石亭の名が刻まれたのでした。

変わった人がいたものだと、ビックリだったことを覚えています。お山へザルを持ってトパーズを探しに行った僕にとっては師匠と呼べる人かも・・・学芸員さんの話では、石亭が集めた貴重な石たちは残念ながら散逸していまい、コレクションの全容を知ることは出来ないということですが、見たかったなぁ~という思いとともに、僕の記憶に石亭の名が刻まれたのでした。 今回の展示では、「伝木内石亭収集奇石類」(栗東歴史民俗博物館蔵)が、彼が集めたであろうその一部が、展示されるそうです。・・・やっぱりちょっと気になります。。。

今回の展示では、「伝木内石亭収集奇石類」(栗東歴史民俗博物館蔵)が、彼が集めたであろうその一部が、展示されるそうです。・・・やっぱりちょっと気になります。。。 お仕事中、さぞ煩わしかった事と思います。今思えば大変申し訳なく・・・でもここは気を取り直して!工房で仕入れてきた「あきつ豆知識」を皆さんにしっかりご紹介!させていただきます。。。

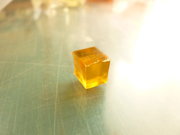

お仕事中、さぞ煩わしかった事と思います。今思えば大変申し訳なく・・・でもここは気を取り直して!工房で仕入れてきた「あきつ豆知識」を皆さんにしっかりご紹介!させていただきます。。。 こちらの工房で使われていたのは「鹿膠」で、状態を見ながら今回の場合は水に約2%の濃度で溶かして絵の具の剥落止めなどに使うとのことでした。重要な役目を担う膠も実はこんな魅惑の物体。琥珀のような色合いですが、動物の骨や皮、腱などを煮詰めて作られるとのこと。コラーゲンデスカ?会話の途中、頭の中では『ニカワ=煮皮』の漢字を思い浮かべてしまい・・・気持ち的に手を合わせてな~む~。。。ちなみに牛から作った「三千本膠」や「兎膠」というのもあるそうで、「シカ」より「ウサギ」の方が軟らかく、水に溶かす濃度も違うそうです・・・な~む~。。。

こちらの工房で使われていたのは「鹿膠」で、状態を見ながら今回の場合は水に約2%の濃度で溶かして絵の具の剥落止めなどに使うとのことでした。重要な役目を担う膠も実はこんな魅惑の物体。琥珀のような色合いですが、動物の骨や皮、腱などを煮詰めて作られるとのこと。コラーゲンデスカ?会話の途中、頭の中では『ニカワ=煮皮』の漢字を思い浮かべてしまい・・・気持ち的に手を合わせてな~む~。。。ちなみに牛から作った「三千本膠」や「兎膠」というのもあるそうで、「シカ」より「ウサギ」の方が軟らかく、水に溶かす濃度も違うそうです・・・な~む~。。。 修理工程では、裏からたっぷり水を吹きかけた後、裏打紙(肌裏紙)をピンセットと指先で器用に剥がしておられました(解装)。きれいに剥がれるものなのですね~イチイチ驚きです。実はこれには秘密があります。。。

修理工程では、裏からたっぷり水を吹きかけた後、裏打紙(肌裏紙)をピンセットと指先で器用に剥がしておられました(解装)。きれいに剥がれるものなのですね~イチイチ驚きです。実はこれには秘密があります。。。 今回はお預かりしていた仏さまも付随する持物も多く、2日間に分けて搬出するので、先ずはその選別から始まります。どの仏さまから運ぶのか、トラックに乗せる順、お堂に納める順、各仏さまの持物の確認、段取りが命の「指令」が飛び交います。

今回はお預かりしていた仏さまも付随する持物も多く、2日間に分けて搬出するので、先ずはその選別から始まります。どの仏さまから運ぶのか、トラックに乗せる順、お堂に納める順、各仏さまの持物の確認、段取りが命の「指令」が飛び交います。

お預かりして約7ケ月、咲いた桜が見事な紅葉に変わるころまで・・・と申し上げていましたが、お寺さまにとってはご本尊がいらっしゃらないお盆やお彼岸を過ごされ、待ちに待ったご帰還であったことでしょう。トラックが到着すると、ご住職さまが鈴を鳴らし般若心経を唱えて仏さまをお迎えされた、とのことでした。地元の方たちも入れ代わり立ち代わり見に来られていたそうです。

お預かりして約7ケ月、咲いた桜が見事な紅葉に変わるころまで・・・と申し上げていましたが、お寺さまにとってはご本尊がいらっしゃらないお盆やお彼岸を過ごされ、待ちに待ったご帰還であったことでしょう。トラックが到着すると、ご住職さまが鈴を鳴らし般若心経を唱えて仏さまをお迎えされた、とのことでした。地元の方たちも入れ代わり立ち代わり見に来られていたそうです。 文化財の移動、それは失敗が許されないシビアな状況の中で、無事に届けて当たり前のお仕事・・・とは言え、こうして事故無く無事終えることができ、地元の皆さんに喜んでいただけた、それが何よりの励みにもなり、やり甲斐にも繋がっています(お留守番の僕もそう思っています)。

文化財の移動、それは失敗が許されないシビアな状況の中で、無事に届けて当たり前のお仕事・・・とは言え、こうして事故無く無事終えることができ、地元の皆さんに喜んでいただけた、それが何よりの励みにもなり、やり甲斐にも繋がっています(お留守番の僕もそう思っています)。

彰徳表

彰徳表

写真を撮って参りました。この方は明治時代の政治家:井上敬之助氏でいらっしゃいます。元治2年(1865)甲賀郡石部村(現:湖南市石部)に生まれ、若くして政治家への道を志して自由党の傘下に入り、明治23年(1890)には、板垣退助が再興した愛国公党に参加しました。明治25年(1892)、27歳の時には県会議員に当選、以降5回当選という経歴を持ち、地方自治の健全強化に大きく貢献ました。

写真を撮って参りました。この方は明治時代の政治家:井上敬之助氏でいらっしゃいます。元治2年(1865)甲賀郡石部村(現:湖南市石部)に生まれ、若くして政治家への道を志して自由党の傘下に入り、明治23年(1890)には、板垣退助が再興した愛国公党に参加しました。明治25年(1892)、27歳の時には県会議員に当選、以降5回当選という経歴を持ち、地方自治の健全強化に大きく貢献ました。 、当時各界の名士の感想文等を拝読して翁の偉大な広く重い人格を伺い知る事が出来た」と書籍「井上敬之助」の中で語っておられます(昭和37年4月発行)。森氏は、井上氏が生活しておられた石部町のお宅を訪ねて参考資料を見せて貰ったり、当時でもあまり見かけなくなったこのマントのような「フロックコート」をわざわざ借りてきて制作にあたるなど、井上氏の持っておられた個性の描写に力を注がれました。

、当時各界の名士の感想文等を拝読して翁の偉大な広く重い人格を伺い知る事が出来た」と書籍「井上敬之助」の中で語っておられます(昭和37年4月発行)。森氏は、井上氏が生活しておられた石部町のお宅を訪ねて参考資料を見せて貰ったり、当時でもあまり見かけなくなったこのマントのような「フロックコート」をわざわざ借りてきて制作にあたるなど、井上氏の持っておられた個性の描写に力を注がれました。

秋晴れの良い天気が続いています。絶好のお出かけ日和だった先週の土曜日、当館の学芸員さんは湖北にある米原市柏原宿歴史館へ出張されていました。お仕事の内容は、その名も「歴史を極める」というお題の講演会。依頼をいただいた米原市教育委員会さんでは、「少しでも多くの方々に歴史に親しみ、かつ極めていただきたい」とシリーズ講座「歴史を極める」を毎年開催されており、今年度のテーマ「和紙を極める」の中で、当館の学芸員さんにもお声が掛かったのでした。

秋晴れの良い天気が続いています。絶好のお出かけ日和だった先週の土曜日、当館の学芸員さんは湖北にある米原市柏原宿歴史館へ出張されていました。お仕事の内容は、その名も「歴史を極める」というお題の講演会。依頼をいただいた米原市教育委員会さんでは、「少しでも多くの方々に歴史に親しみ、かつ極めていただきたい」とシリーズ講座「歴史を極める」を毎年開催されており、今年度のテーマ「和紙を極める」の中で、当館の学芸員さんにもお声が掛かったのでした。

紹介していますので、是非こちらも参考になさって下さいね。

紹介していますので、是非こちらも参考になさって下さいね。 先ず会場に入って目に付いたのが、各席に置いてあったコロンと可愛い物体デス。それはナント渋柿。自身の葉っぱをお皿代わりにちょこんと座したその姿が超らぶり~。渋柿にこんな愛くるしい一面があるなんて・・・食べられなくても、それだけで会話が弾みます。その存在感が素晴らしい!

先ず会場に入って目に付いたのが、各席に置いてあったコロンと可愛い物体デス。それはナント渋柿。自身の葉っぱをお皿代わりにちょこんと座したその姿が超らぶり~。渋柿にこんな愛くるしい一面があるなんて・・・食べられなくても、それだけで会話が弾みます。その存在感が素晴らしい!

さぁそこで!楽しい時間とあたたかい気持ちを下さいました皆さまに、何ができるかと悩みまくりの帰り道々。ふと見やると、近江の厳島(いつくしま)とも呼ばれる白髭神社の大鳥居がライトアップされていました。

さぁそこで!楽しい時間とあたたかい気持ちを下さいました皆さまに、何ができるかと悩みまくりの帰り道々。ふと見やると、近江の厳島(いつくしま)とも呼ばれる白髭神社の大鳥居がライトアップされていました。 「導きの神」にお願いして参りました。

「導きの神」にお願いして参りました。 これには身内からも「???ワカラナイ???何の事?」と質問されましたが・・・。

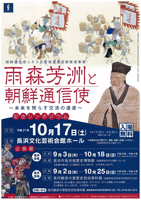

これには身内からも「???ワカラナイ???何の事?」と質問されましたが・・・。 今回もそのご縁で、とある展覧会に出張中です。その展覧会は「朝鮮通信使ユネスコ記憶遺産登録推進事業 雨森芳洲と朝鮮通信使~未来を照らす交流の遺産~」。滋賀県の北部にある長浜市で、高月観音の里歴史民俗資料館と長浜城歴史博物館の2会場で同時開催されています。10月17日には記念シンポジウムも予定されているそうですから、滋賀の歴史を探究したい皆さんの欲求も満たされるのでないでしょうか。湖北の秋は散策にもぴったりです。是非お出かけ下さい。

今回もそのご縁で、とある展覧会に出張中です。その展覧会は「朝鮮通信使ユネスコ記憶遺産登録推進事業 雨森芳洲と朝鮮通信使~未来を照らす交流の遺産~」。滋賀県の北部にある長浜市で、高月観音の里歴史民俗資料館と長浜城歴史博物館の2会場で同時開催されています。10月17日には記念シンポジウムも予定されているそうですから、滋賀の歴史を探究したい皆さんの欲求も満たされるのでないでしょうか。湖北の秋は散策にもぴったりです。是非お出かけ下さい。 偶然もう1枚のチラシが目に付きました。こちらは名古屋市の蓬左文庫(徳川美術館)で開催中の「日韓国交正常化50周年記念 豊かなる朝鮮王朝の文化-交流の遺産-」展です。

偶然もう1枚のチラシが目に付きました。こちらは名古屋市の蓬左文庫(徳川美術館)で開催中の「日韓国交正常化50周年記念 豊かなる朝鮮王朝の文化-交流の遺産-」展です。