このところ、まとまった雨が降っていません。夏(お盆)に降った長雨が遠い過去に感じられます[2021.9/1付ブログ]。するとどうなるか・・・皆さんもうお分かりですね?

⇒琵琶湖の水位が下がります。12月1日には△65cm!

当館から見える景色で比べてみると・・・ご覧のとおり!8月お盆明けがだいたい+30cmでしたので、95cmもの大幅ダウン↓↓。こうなると滅多に見ることができないモノが見えてきます。

当館から見える景色で比べてみると・・・ご覧のとおり!8月お盆明けがだいたい+30cmでしたので、95cmもの大幅ダウン↓↓。こうなると滅多に見ることができないモノが見えてきます。

写真中央の歌碑、どっしりと湖中に埋まっているように見えますが、実は下部の方は今見えているコンクリートより細い支柱で支えられているため、水位があと15cmも下がれば、まるで浮いているかのような、不思議な光景となります。

そしてお城の形をした本館。普段は湖面ギリギリ・スカートと呼んでいるバルコニー(?)部分、今はその更に下の躯体が見えてきました。壁面は水の中でも、ちゃんとなだらかな曲線を描いているのですよ。お城の形に対する建設当時のコダワリが垣間見れてオモシロイ。。。

更に更に、今、巷でちょっとウワサになっていることがあります。「何だかこの頃、琵琶湖沿いの旧国道161沿いをゾロゾロ歩いている人がいる」「皆、畑を通り抜けて琵琶湖の方に向かっていく」・・・。この渇水の機会に見に行く人が急増しています。場所は大津市下阪本 ⇒ 琵琶湖岸 ⇒ なかなか見ることが出来なかったもの!!

それは何かといいますと・・・覚えていますか?令和元年度の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ⑥」現地探訪で訪れたことがありますヨ[2019.10/23付ブログ]。

左が2年前の写真、そして右のワイド画像が現在。

左が2年前の写真、そして右のワイド画像が現在。

そうです!戦国武将・明智光秀が大津の湖畔に築いた坂本城跡の石垣(!)の一部が見えているのデス!!

2年前には、手前の石がチョコっと波間に見えるだけでしたが、今はご覧のとおり、「コの字型」に石が配置されているのがしっかりと分かります!

この歴史ロマンを一目見ようと、休日は若干人で混み合っています。隣接する公園駐車場は一時閉鎖されていますので、皆さんマナーを守ってお出かけくださいね。

以上、琵琶湖の水位が下がって見えてきた「お城のヒ・ミ・ツ♡」でした。

そのタイトルはズバリ「なぜ滋賀は文化財が多いのかーー!!」

そのタイトルはズバリ「なぜ滋賀は文化財が多いのかーー!!」 叫んでる叫んでる(笑)。

叫んでる叫んでる(笑)。 「

「 皆さんのブログ滞在時間がいつもより長かった(笑)。熟読いただき、ありがとうございました♪

皆さんのブログ滞在時間がいつもより長かった(笑)。熟読いただき、ありがとうございました♪ 日暮れが早くなりましたね~。日の短さで季節を感じる今日この頃です。

日暮れが早くなりましたね~。日の短さで季節を感じる今日この頃です。

ライトアップされた文化館・・・ステキですね~威風堂々の佇まい♡(自画自賛♪)。

ライトアップされた文化館・・・ステキですね~威風堂々の佇まい♡(自画自賛♪)。 そしてもう一つ!時を同じくして実施されている大津を歩こう企画

そしてもう一つ!時を同じくして実施されている大津を歩こう企画

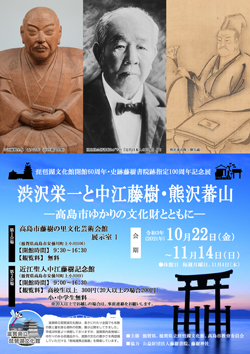

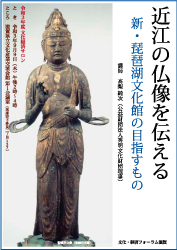

皆さまご来場ありがとうございました。高島市で開催しておりました

皆さまご来場ありがとうございました。高島市で開催しておりました ならびに関係方々にも、多数ご来場いただいたと聞いております。里帰り展示となりましたこの機会に足をお運び下さいましたこと、深く感謝いたします。改めて地域の宝として、誇りに思っていただければ幸いです。

ならびに関係方々にも、多数ご来場いただいたと聞いております。里帰り展示となりましたこの機会に足をお運び下さいましたこと、深く感謝いたします。改めて地域の宝として、誇りに思っていただければ幸いです。 なお、本展は終了いたしましたが、第2会場であった近江聖人中江藤樹記念館では、

なお、本展は終了いたしましたが、第2会場であった近江聖人中江藤樹記念館では、

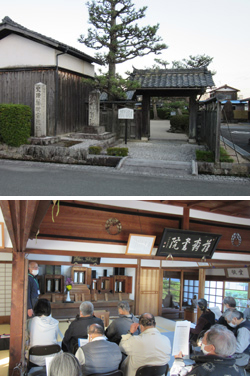

にも足をお運び下さいね(徒歩で10分かかりません)。地域の人々に大切に守られて100年、深い歴史を感じさせてくれる貴重な史跡を、こちらも地元の方が、楽しく説明して下さいます。

にも足をお運び下さいね(徒歩で10分かかりません)。地域の人々に大切に守られて100年、深い歴史を感じさせてくれる貴重な史跡を、こちらも地元の方が、楽しく説明して下さいます。 ところで皆さん、

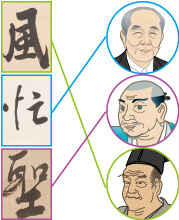

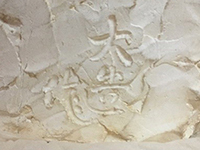

ところで皆さん、 問題②誰がどの字を書いたのか、その“人となり”なども

問題②誰がどの字を書いたのか、その“人となり”なども

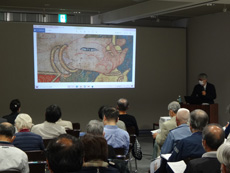

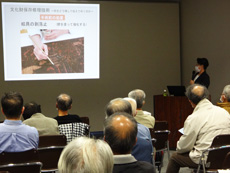

今回は「建造物のさまざまな屋根技法」をテーマとして、県文化財保護課の菅原和之氏にお話しいただきました。 ひとことで“屋根”と言っても、その形や素材は様々。講座では、歴史的建造物の屋根の形状・葺き材とその技法について、スライドの豊富な写真とともに、ひとつひとつ丁寧に説明していただきました。屋根の形状は、切妻造、寄棟造、宝形造、入母屋造など多様にあり、素材も檜皮(ひわだ)や

今回は「建造物のさまざまな屋根技法」をテーマとして、県文化財保護課の菅原和之氏にお話しいただきました。 ひとことで“屋根”と言っても、その形や素材は様々。講座では、歴史的建造物の屋根の形状・葺き材とその技法について、スライドの豊富な写真とともに、ひとつひとつ丁寧に説明していただきました。屋根の形状は、切妻造、寄棟造、宝形造、入母屋造など多様にあり、素材も檜皮(ひわだ)や 杮(こけら)、とち、茅、瓦、銅板と様々です。茅葺きでお馴染みの茅材は草の総称であるため、地域によって使用するものが異なるそうです。琵琶湖岸ではヨシですが、山間部ではススキを使用するという、同じ滋賀県でも違いがあるのが印象的でした。形と素材の組み合わせは自由なため、建造物に求める用途や使用年数、地域ごとの気候や資材入手等の条件によって組み合わせが検討されるとのお話には、その奥深さに感嘆するばかり。皆さんからも「屋根について詳しく知る機会がなかったので知ることができてよかった」とのお声を頂きました。

杮(こけら)、とち、茅、瓦、銅板と様々です。茅葺きでお馴染みの茅材は草の総称であるため、地域によって使用するものが異なるそうです。琵琶湖岸ではヨシですが、山間部ではススキを使用するという、同じ滋賀県でも違いがあるのが印象的でした。形と素材の組み合わせは自由なため、建造物に求める用途や使用年数、地域ごとの気候や資材入手等の条件によって組み合わせが検討されるとのお話には、その奥深さに感嘆するばかり。皆さんからも「屋根について詳しく知る機会がなかったので知ることができてよかった」とのお声を頂きました。

今年度の打出のコヅチは、本講座を持ちまして全てが終了いたしました。新型コロナに悩まされながらも、全6回を無事に開催できたこと、深く感謝いたします。サテライト会場でご参加いただいた皆さんも有り難うございました。アンケートに「このコロナ禍で開催してくれてありがとう」と書いてくださった、そのあたたかいお言葉にも感謝です!

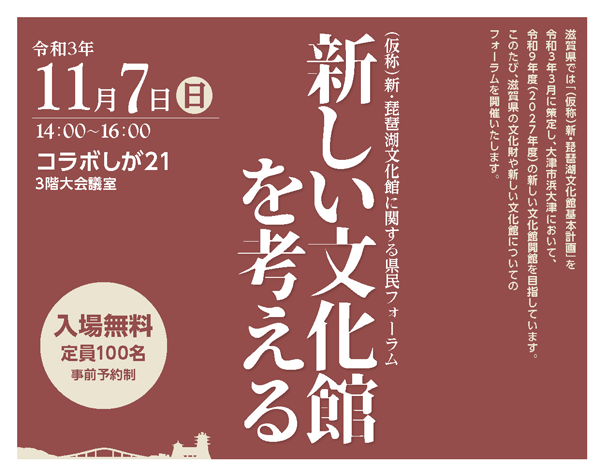

今年度の打出のコヅチは、本講座を持ちまして全てが終了いたしました。新型コロナに悩まされながらも、全6回を無事に開催できたこと、深く感謝いたします。サテライト会場でご参加いただいた皆さんも有り難うございました。アンケートに「このコロナ禍で開催してくれてありがとう」と書いてくださった、そのあたたかいお言葉にも感謝です! ワクワク・ドキドキ、我らが関係者にとって大変“緊張する”1日を迎えました。この日、会場にお越し下さったのは、

ワクワク・ドキドキ、我らが関係者にとって大変“緊張する”1日を迎えました。この日、会場にお越し下さったのは、 気を引き締めてフォーラムを開催させていただきました。

気を引き締めてフォーラムを開催させていただきました。 それを誇りに思ってもらえるような取り組みが必要であると、文化財所有者の立場からお話しくださいました。それは滋賀県が目指す新しい文化館の未来像と重なることでもあります。

それを誇りに思ってもらえるような取り組みが必要であると、文化財所有者の立場からお話しくださいました。それは滋賀県が目指す新しい文化館の未来像と重なることでもあります。 パネルディスカッションでは、先のお二人に(公財)秀明文化財団理事の高梨純次氏と、合同会社nagori代表・観音ガールとしても活躍される對馬佳菜子氏が加わり、様々な角度からご意見をいただきました。 特に活動方針の⑤に掲げられる「地域の文化財の保護・活用支援」について、孫の代までつながっていくようなつながりを、地域の皆さんといっしょに勉強しながら育てていくような施設であるようにと、新しい文化館に託されたように感じられました。

パネルディスカッションでは、先のお二人に(公財)秀明文化財団理事の高梨純次氏と、合同会社nagori代表・観音ガールとしても活躍される對馬佳菜子氏が加わり、様々な角度からご意見をいただきました。 特に活動方針の⑤に掲げられる「地域の文化財の保護・活用支援」について、孫の代までつながっていくようなつながりを、地域の皆さんといっしょに勉強しながら育てていくような施設であるようにと、新しい文化館に託されたように感じられました。 新しい文化館について考える、貴重な時間を皆さんと共有できたことに感謝しつつ、今後更に検討を重ね具体化できるよう、皆さまと共に進めていければと願っています。今後ともご支援・ご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

新しい文化館について考える、貴重な時間を皆さんと共有できたことに感謝しつつ、今後更に検討を重ね具体化できるよう、皆さまと共に進めていければと願っています。今後ともご支援・ご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。 。会場にお集まりいただいた54名の皆さん、ご参加有り難うございました。

。会場にお集まりいただいた54名の皆さん、ご参加有り難うございました。 皆さんは不思議に思われませんでしたか?展覧会タイトルに名を重ねる3偉人の関係性について。「中江藤樹と熊沢蕃山は分かるわな。近江聖人・中江藤樹先生の門人として教えを受けたのが熊沢蕃山やろ?でも渋沢栄一がわからん。生きた時代も違うのにどう関係があるのか。」疑問の声をよく耳にしました。・・・その答え・・・「講演を聞いてスッキリわかったわ!」と言っていただけたものと確信しております!

皆さんは不思議に思われませんでしたか?展覧会タイトルに名を重ねる3偉人の関係性について。「中江藤樹と熊沢蕃山は分かるわな。近江聖人・中江藤樹先生の門人として教えを受けたのが熊沢蕃山やろ?でも渋沢栄一がわからん。生きた時代も違うのにどう関係があるのか。」疑問の声をよく耳にしました。・・・その答え・・・「講演を聞いてスッキリわかったわ!」と言っていただけたものと確信しております!藤樹学が勤王の志士へ及ぼした影響の系譜-002.jpg) 渋沢栄一が儒教に傾倒していたことは知られていますが、なかでも特に陽明学、とりわけ「陽明学の祖」と言われる中江藤樹を深く尊崇していたことは、あまり知られていません。しかし、講師の口から語られたのは「渋沢栄一の内面は“滋賀県人”そのものである」というビックリ発言(笑)!

渋沢栄一が儒教に傾倒していたことは知られていますが、なかでも特に陽明学、とりわけ「陽明学の祖」と言われる中江藤樹を深く尊崇していたことは、あまり知られていません。しかし、講師の口から語られたのは「渋沢栄一の内面は“滋賀県人”そのものである」というビックリ発言(笑)!

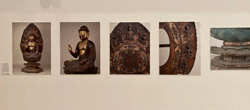

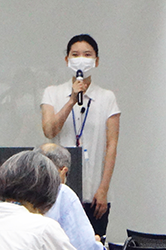

そして第3部では、「未来に守り伝える地域の宝~高島市指定文化財の修理報告~」として坂田さと子氏が講演。自らの工房で手掛ける文化財修理の現場の様子をご紹介くださり、百年先の修理のために「今」出来ることを行う・・・そのご苦労や継承していくことの難しさが語られました。知る機会のなかった業界の興味深いお話に、皆さん”前のめり“です!過去と未来をつなぐ修復の「今」を、大切なことを教えていただきました。

そして第3部では、「未来に守り伝える地域の宝~高島市指定文化財の修理報告~」として坂田さと子氏が講演。自らの工房で手掛ける文化財修理の現場の様子をご紹介くださり、百年先の修理のために「今」出来ることを行う・・・そのご苦労や継承していくことの難しさが語られました。知る機会のなかった業界の興味深いお話に、皆さん”前のめり“です!過去と未来をつなぐ修復の「今」を、大切なことを教えていただきました。

にも、多くのアクセスがありました。皆さんに興味を持っていただいて、本当に感謝!感謝!のランキングとなっています。

にも、多くのアクセスがありました。皆さんに興味を持っていただいて、本当に感謝!感謝!のランキングとなっています。

そしてこちらの左の写真(←)。皆さんなんだか熱心に展示ケースを覗き込んでいます。実は、ここには中江藤樹の真筆で、彼の教えである「致良知」を大きく書かれた掛軸が展示されています。普段は学芸員の方でも滅多に見ることができない(!)ものだそうで、現在、展覧会に合わせて特別に公開されています。この貴重な機会に皆さんの目はくぎ付けです。

そしてこちらの左の写真(←)。皆さんなんだか熱心に展示ケースを覗き込んでいます。実は、ここには中江藤樹の真筆で、彼の教えである「致良知」を大きく書かれた掛軸が展示されています。普段は学芸員の方でも滅多に見ることができない(!)ものだそうで、現在、展覧会に合わせて特別に公開されています。この貴重な機会に皆さんの目はくぎ付けです。

休館中の当館と地域の博物館・資料館が連携し、琵琶湖文化館の収蔵品に親しんでいただく地域連携企画展。今回は湖西地域初!高島市さんと連携して、高島市藤樹の里文化芸術会館と中江藤樹記念館の2会場での開催です。会場周辺には、本展を盛り上げるのぼり旗。これを目印に歩を進め、今日は第一会場である高島市藤樹の里文化芸術会館の様子をご紹介します。

休館中の当館と地域の博物館・資料館が連携し、琵琶湖文化館の収蔵品に親しんでいただく地域連携企画展。今回は湖西地域初!高島市さんと連携して、高島市藤樹の里文化芸術会館と中江藤樹記念館の2会場での開催です。会場周辺には、本展を盛り上げるのぼり旗。これを目印に歩を進め、今日は第一会場である高島市藤樹の里文化芸術会館の様子をご紹介します。

こちらの部屋では、パネル作成に大忙し!展示造作の一環として専門業者さんに委託することもありますが、今回は自分たちで印刷、ノリ付きの発泡スチロールボードに貼っていきます(その方が写真のコダワリ、見せ方など、いろんな面で応用が効くので◎>労力)。おや?文化財講座でもお馴染みの講師先生たちがッ!?! そうです、このお二人が今回の展覧会の”仕掛け人”です。作業は阿吽の呼吸、これが文化館ファミリー的 “全集中の呼吸” なのですヨ♪。

こちらの部屋では、パネル作成に大忙し!展示造作の一環として専門業者さんに委託することもありますが、今回は自分たちで印刷、ノリ付きの発泡スチロールボードに貼っていきます(その方が写真のコダワリ、見せ方など、いろんな面で応用が効くので◎>労力)。おや?文化財講座でもお馴染みの講師先生たちがッ!?! そうです、このお二人が今回の展覧会の”仕掛け人”です。作業は阿吽の呼吸、これが文化館ファミリー的 “全集中の呼吸” なのですヨ♪。 そして別の部屋では、渋沢くんと藤樹さん、蕃山くんが、何やらイラスト風になって大型プリンターから出力されています。おやおやこれは?

そして別の部屋では、渋沢くんと藤樹さん、蕃山くんが、何やらイラスト風になって大型プリンターから出力されています。おやおやこれは? 今日は、当館から出品する作品の梱包作業がおこなわれています。1点1点作品を確認しつつ、輸送用の箱に収めます。作品は明日、会場へと旅立ち、高島市の皆さんらと協力しながら、展示作業をおこなう予定です。これぞ“地域連携”企画展!開幕を楽しみに、皆さんと共に本展覧会を盛り上げていければ幸いです。

今日は、当館から出品する作品の梱包作業がおこなわれています。1点1点作品を確認しつつ、輸送用の箱に収めます。作品は明日、会場へと旅立ち、高島市の皆さんらと協力しながら、展示作業をおこなう予定です。これぞ“地域連携”企画展!開幕を楽しみに、皆さんと共に本展覧会を盛り上げていければ幸いです。

本来は8月に開催の予定が、新型コロナウイルスの感染拡大によりやむなく延期となり、講座の再開は約3ヶ月振りとなります。ようやく再開できました。

本来は8月に開催の予定が、新型コロナウイルスの感染拡大によりやむなく延期となり、講座の再開は約3ヶ月振りとなります。ようやく再開できました。

会場内からは思わず「おお!」との声が多く上がっていました。県内にも東近江市・善勝寺に、三回忌を迎えた故人の遺骨を納めた貴重な仏像があるということです。

会場内からは思わず「おお!」との声が多く上がっていました。県内にも東近江市・善勝寺に、三回忌を迎えた故人の遺骨を納めた貴重な仏像があるということです。

受講を申込されていた方に連絡をした時は、皆さん残念がっておられました。それでも「この時期だから仕方ない。よく決断したよ。」というお言葉もいただき、我々としましても大いに救われました。10月からは宣言も解除され、滋賀県独自の指標「コロナとのつきあい方滋賀プラン」もステージⅢに。。。今月は講座を開催出来そうです♪とはいえ、油断は禁物!感染防止対策はしっかりとしていきたいと思います。

受講を申込されていた方に連絡をした時は、皆さん残念がっておられました。それでも「この時期だから仕方ない。よく決断したよ。」というお言葉もいただき、我々としましても大いに救われました。10月からは宣言も解除され、滋賀県独自の指標「コロナとのつきあい方滋賀プラン」もステージⅢに。。。今月は講座を開催出来そうです♪とはいえ、油断は禁物!感染防止対策はしっかりとしていきたいと思います。

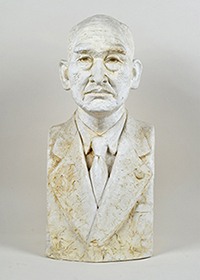

当館のHP「収蔵品紹介/彫刻」で紹介している

当館のHP「収蔵品紹介/彫刻」で紹介している モデルとなっているのは服部岩吉(はっとりいわきち:1885~1965)氏。大正から昭和にかけて活躍した政治家で、滋賀県知事を務めるなどし、当館の開館に際しても大変ご尽力いただいた人物でもあります。

モデルとなっているのは服部岩吉(はっとりいわきち:1885~1965)氏。大正から昭和にかけて活躍した政治家で、滋賀県知事を務めるなどし、当館の開館に際しても大変ご尽力いただいた人物でもあります。

これには持ってこられた川澄場長も思わずニタリ・・・窯業技術試験場の焼き物と、その原型となった文化館の石膏像が、半世紀の時を経て、感動の対面を果たしたのです~♪

これには持ってこられた川澄場長も思わずニタリ・・・窯業技術試験場の焼き物と、その原型となった文化館の石膏像が、半世紀の時を経て、感動の対面を果たしたのです~♪ 唯一の違いは、焼き物の側面に残る細いライン。これは、当館の石膏を元に前後で型を取り、貼り合わせた跡が残っているのです。だからですね、石膏がうっすら茶色く汚れているように見えるのは!この石膏が使われていた証拠なんです~♪

唯一の違いは、焼き物の側面に残る細いライン。これは、当館の石膏を元に前後で型を取り、貼り合わせた跡が残っているのです。だからですね、石膏がうっすら茶色く汚れているように見えるのは!この石膏が使われていた証拠なんです~♪

おかげさまで、現在の文化館前はこんな感じ。(⇒) 水が引いて歌碑が建つ土台のコンクリートも見えて、これでだいたい△30cmくらい。安定したいつもの景色となりました。

おかげさまで、現在の文化館前はこんな感じ。(⇒) 水が引いて歌碑が建つ土台のコンクリートも見えて、これでだいたい△30cmくらい。安定したいつもの景色となりました。 左の写真は、キレイでしょ?

左の写真は、キレイでしょ?

受講の皆さまにはご理解ご協力賜りますよう、お願い申し上げます。

受講の皆さまにはご理解ご協力賜りますよう、お願い申し上げます。

当館の収蔵品に関する問題に加え、今年は「まにあ」なクイズも出題中!これに関しては「超・マニアすぎる」「一般の人にわかるワケがない」など、さまざまなご意見も頂戴しております・・・が、いいのです。大事なのは問題ではなく、答えの中に含まれるちょっとした豆知識、「へぇ~そうなんや、知らんかったわ。」が大切なのデス!!ちょこっと気に留めていただくその積み重ねが、いつか皆さんの心に花を咲かせると信じて!ドンドン出題していきますので、懲りずにチャレンジしてくださいね~!!

当館の収蔵品に関する問題に加え、今年は「まにあ」なクイズも出題中!これに関しては「超・マニアすぎる」「一般の人にわかるワケがない」など、さまざまなご意見も頂戴しております・・・が、いいのです。大事なのは問題ではなく、答えの中に含まれるちょっとした豆知識、「へぇ~そうなんや、知らんかったわ。」が大切なのデス!!ちょこっと気に留めていただくその積み重ねが、いつか皆さんの心に花を咲かせると信じて!ドンドン出題していきますので、懲りずにチャレンジしてくださいね~!! 文化館が登場する映画・加山雄三さん主演の若大将シリーズ第11弾「ゴー!ゴー!若大将」を紹介しました。文化館の開館が昭和36年(1961)、その6年後公開(1967年)の映画ですから、まだ文化館が出来立てホヤホヤの頃と言っても過言ではない頃の映画です。

文化館が登場する映画・加山雄三さん主演の若大将シリーズ第11弾「ゴー!ゴー!若大将」を紹介しました。文化館の開館が昭和36年(1961)、その6年後公開(1967年)の映画ですから、まだ文化館が出来立てホヤホヤの頃と言っても過言ではない頃の映画です。 開館当時のカラー写真に飢えている文化館マニア(?)としては、テンション上がりまくりの映画でした(笑)。

開館当時のカラー写真に飢えている文化館マニア(?)としては、テンション上がりまくりの映画でした(笑)。

前例が無くとても有意義なことだそう。調査では、これまで知られていなかった制作方法や、実は鍍金が施されていたことなどが分かってきたのだとか。う~ん。。。謎の多い密教法具について、このような切り口で語られるなんて。。。まだまだ、わからないことも多く今後の研究が進むことが期待されます。「

前例が無くとても有意義なことだそう。調査では、これまで知られていなかった制作方法や、実は鍍金が施されていたことなどが分かってきたのだとか。う~ん。。。謎の多い密教法具について、このような切り口で語られるなんて。。。まだまだ、わからないことも多く今後の研究が進むことが期待されます。「 たしかに今年は例年より、30分遅く始めています。…といのも、皆さんが会場に入られる前に会場の机を1台ずつアルコールで拭いたり、サテライト会場と調整を行うなど、どうしても準備に時間が掛かってしまいます。そのため、今年は開始時間を午後2時からとさせていただきました。コロナ禍での文化財講座の開催。皆さんに安心して、受講いただけるように、感染症対策に取り組んでおりますので、どうかご理解のほどお願いいたします。

たしかに今年は例年より、30分遅く始めています。…といのも、皆さんが会場に入られる前に会場の机を1台ずつアルコールで拭いたり、サテライト会場と調整を行うなど、どうしても準備に時間が掛かってしまいます。そのため、今年は開始時間を午後2時からとさせていただきました。コロナ禍での文化財講座の開催。皆さんに安心して、受講いただけるように、感染症対策に取り組んでおりますので、どうかご理解のほどお願いいたします。 本日夜の9時頃、天の川が見えるであろう方角の、空はこんな感じ。。。1年に一度の夜に託されたロマンチックな願いは、今宵叶えられるでしょうか・・・?心配です。せめて雲の上で、織姫と彦星が会えますよ~に!

本日夜の9時頃、天の川が見えるであろう方角の、空はこんな感じ。。。1年に一度の夜に託されたロマンチックな願いは、今宵叶えられるでしょうか・・・?心配です。せめて雲の上で、織姫と彦星が会えますよ~に! 収蔵品紹介のコーナーでも作品を紹介していますが、こちらの絵は

収蔵品紹介のコーナーでも作品を紹介していますが、こちらの絵は

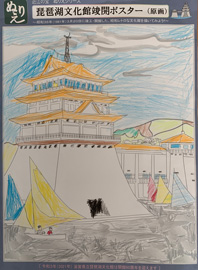

1980年7月1日、滋賀県では全国に先駆け、窒素やりんの排出規制等を定めた「滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例(通称:琵琶湖条例)」を施行しました。そして翌1981年、施行一周年を記念して7月1日を「びわ湖の日」と決定したのです。なんと今年は制定から40周年。←文化館でもポスターを貼らせていただきました。

1980年7月1日、滋賀県では全国に先駆け、窒素やりんの排出規制等を定めた「滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例(通称:琵琶湖条例)」を施行しました。そして翌1981年、施行一周年を記念して7月1日を「びわ湖の日」と決定したのです。なんと今年は制定から40周年。←文化館でもポスターを貼らせていただきました。 う~ん、、、思っていたよりもかなり多い。あらためてゴミ拾いをすると、琵琶湖の環境保全は、まだまだのようです。だからこそ「びわ湖の日」の必要性を実感します。キレイな琵琶湖を守っていくには、県民だけでなく、全国のみなさんの意識があってこそ。これからも、日本一の湖・琵琶湖と、湖上に建つ文化館を、どうぞよろしくお願いします。

う~ん、、、思っていたよりもかなり多い。あらためてゴミ拾いをすると、琵琶湖の環境保全は、まだまだのようです。だからこそ「びわ湖の日」の必要性を実感します。キレイな琵琶湖を守っていくには、県民だけでなく、全国のみなさんの意識があってこそ。これからも、日本一の湖・琵琶湖と、湖上に建つ文化館を、どうぞよろしくお願いします。 みなさ~ん!大津市瀬田にある美術館さんが、いよいよリニューアルオープンされますよぉ!!

みなさ~ん!大津市瀬田にある美術館さんが、いよいよリニューアルオープンされますよぉ!!

しっかりと最澄について知って帰ろうと、耳を傾けながら、盛りだくさんの内容が映し出されたスクリーンを真剣に見ておられました。講師の独特の語り口が楽しく、時間がすぐに過ぎてしまったのが、本当に残念でなりません。アンケートを拝見していても、「あと30分くらい欲しい」「今回の続きをしてほしい」と、最澄についてもっと知りたくなったご様子。その姿は、最澄の「生まれ変わってもみんなで学ぼう」という考えそのもの。

しっかりと最澄について知って帰ろうと、耳を傾けながら、盛りだくさんの内容が映し出されたスクリーンを真剣に見ておられました。講師の独特の語り口が楽しく、時間がすぐに過ぎてしまったのが、本当に残念でなりません。アンケートを拝見していても、「あと30分くらい欲しい」「今回の続きをしてほしい」と、最澄についてもっと知りたくなったご様子。その姿は、最澄の「生まれ変わってもみんなで学ぼう」という考えそのもの。

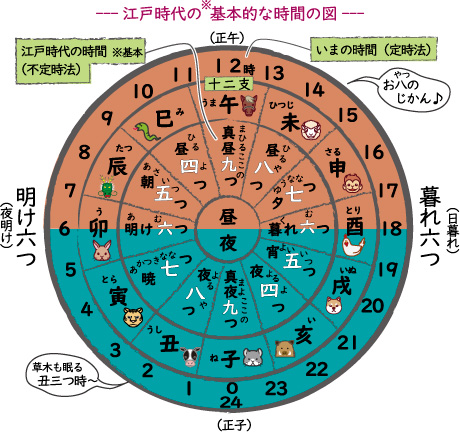

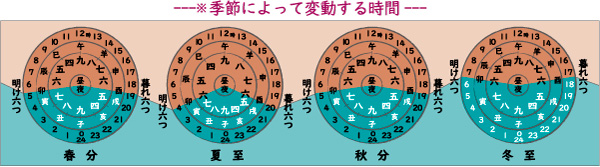

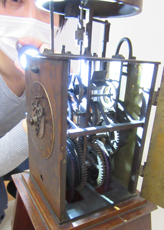

6月10日は「時の記念日」です。当館のホームページではこの機会に、古くて、でも、どこか懐かしい「櫓時計」を、改めて皆さんにご紹介しようと、

6月10日は「時の記念日」です。当館のホームページではこの機会に、古くて、でも、どこか懐かしい「櫓時計」を、改めて皆さんにご紹介しようと、

そこで登場するのが、当館の櫓時計にも付いている「天符棒(てんぷぼう)」です。よく見ると、ギザギザの目盛がついた竿に分銅のようなおもりがあります。このおもりの位置を中心に近づけたり遠ざけたりすることで、時を刻む長さを調節したのです。と、ここで?クエスチョン?「あれ?そこは手動なの?」

そこで登場するのが、当館の櫓時計にも付いている「天符棒(てんぷぼう)」です。よく見ると、ギザギザの目盛がついた竿に分銅のようなおもりがあります。このおもりの位置を中心に近づけたり遠ざけたりすることで、時を刻む長さを調節したのです。と、ここで?クエスチョン?「あれ?そこは手動なの?」 当時の苦労を知るために(?!)、当館の櫓時計を動かしてみました。

当時の苦労を知るために(?!)、当館の櫓時計を動かしてみました。 内部には大小幾重の歯車が連動し合い、ゆる~く時を刻みます。そして思いのほか厳かに響き渡る鐘の音。(・・・必死に録音しようと頑張る学芸員→(笑)→→)

内部には大小幾重の歯車が連動し合い、ゆる~く時を刻みます。そして思いのほか厳かに響き渡る鐘の音。(・・・必死に録音しようと頑張る学芸員→(笑)→→) ・・・おや?・・・

・・・おや?・・・ 6月です。皆さんこの写真に見覚えはありませんか?そうです、5/27に東京五輪・聖火ランナーが文化館の前でトーチキス♡をしていた、

6月です。皆さんこの写真に見覚えはありませんか?そうです、5/27に東京五輪・聖火ランナーが文化館の前でトーチキス♡をしていた、

日没後の文化館はこんな感じです。

日没後の文化館はこんな感じです。 ・・・ふっふっふっ[心の声])

・・・ふっふっふっ[心の声])

文化館のこの心ばかりのささやかな演出を、楽しんでいただけたなら幸いです。

文化館のこの心ばかりのささやかな演出を、楽しんでいただけたなら幸いです。 まったく厄介な雨降りです。来週には久々のお天道サマを拝みたいもの

まったく厄介な雨降りです。来週には久々のお天道サマを拝みたいもの この季節、元気なのは道端の雑草くらいで、あっという間に伸びて困りますよね~。文化館のすぐ側に建つ「明智左馬之助湖水渡りの碑」は、“見どころ”の一つとしても“紹介”されていますので、せめて長い草を刈りとってキレイにしておきました。ちなみに文化館前の石垣も、いつも以上にキレイにしております。皆さんゴミのポイ捨ては禁止ですよ。

この季節、元気なのは道端の雑草くらいで、あっという間に伸びて困りますよね~。文化館のすぐ側に建つ「明智左馬之助湖水渡りの碑」は、“見どころ”の一つとしても“紹介”されていますので、せめて長い草を刈りとってキレイにしておきました。ちなみに文化館前の石垣も、いつも以上にキレイにしております。皆さんゴミのポイ捨ては禁止ですよ。 そして我がお城:琵琶湖文化館。当館のてっぺんにはトンボのモニュメントがあり、巷では「トンボのお城」と呼ばれたりもしています。おや?なんだかカラフルな色が目に入りません?お気付きですか皆さん?!窓に何かが・・・。

そして我がお城:琵琶湖文化館。当館のてっぺんにはトンボのモニュメントがあり、巷では「トンボのお城」と呼ばれたりもしています。おや?なんだかカラフルな色が目に入りません?お気付きですか皆さん?!窓に何かが・・・。 雨降りの気鬱を吹き飛ばすが如く、毎度元気なあきつ君を窓ガラスに貼ってみました。いつも以上にカラフルな色合いで(笑)。おやおや5色のあきつ君です。なんだか「あきつ保育園」にでもなったような?(笑)?そうですね~お外で元気に走りまわる子どもたちに会いたいな~。

雨降りの気鬱を吹き飛ばすが如く、毎度元気なあきつ君を窓ガラスに貼ってみました。いつも以上にカラフルな色合いで(笑)。おやおや5色のあきつ君です。なんだか「あきつ保育園」にでもなったような?(笑)?そうですね~お外で元気に走りまわる子どもたちに会いたいな~。 なんのことだかよくわからない方もいらっしゃると思いますが、27日の夕方遅くには、この付近で交通規制がかかり、文化館前の交差点も車で通ることができなくなります。ご注意くださいね。

なんのことだかよくわからない方もいらっしゃると思いますが、27日の夕方遅くには、この付近で交通規制がかかり、文化館前の交差点も車で通ることができなくなります。ご注意くださいね。