文化館には、揉み紙の作品や表具がいくつかあります。この大半は、故松田喜代次氏が制作されたものです。松田喜代次氏は大正2年(1913)、京都の唐紙屋喜兵衛(唐喜)七代目常次郎の長男として生まれました。昭和6年(1931)に家業を継ぐかたわら、機械印刷の揉み紙(揉み紙模様を印刷した紙)生産に従事していく中で、手作業での揉み紙の良さを再認識しました。第二次世界大戦後に当時の滋賀県草津町(現 草津市)に移り住んだ後は、制作の中心を揉み紙に据えることを決め、唐紙制作用の版木などの道具一式を東京にある「紙の博物館」に寄贈しました。その一方で、県内の伝統工芸を受け継ぐ人々、近江雁皮紙の成子佐一郎氏、本藍染の森卯一氏、筆師藤野雲平氏らとともに、伝統技術の発展継承に力を注ぎ、昭和39年(1964)に県無形文化財「揉み紙」の技術保持者として指定されました。

文化館には、揉み紙の作品や表具がいくつかあります。この大半は、故松田喜代次氏が制作されたものです。松田喜代次氏は大正2年(1913)、京都の唐紙屋喜兵衛(唐喜)七代目常次郎の長男として生まれました。昭和6年(1931)に家業を継ぐかたわら、機械印刷の揉み紙(揉み紙模様を印刷した紙)生産に従事していく中で、手作業での揉み紙の良さを再認識しました。第二次世界大戦後に当時の滋賀県草津町(現 草津市)に移り住んだ後は、制作の中心を揉み紙に据えることを決め、唐紙制作用の版木などの道具一式を東京にある「紙の博物館」に寄贈しました。その一方で、県内の伝統工芸を受け継ぐ人々、近江雁皮紙の成子佐一郎氏、本藍染の森卯一氏、筆師藤野雲平氏らとともに、伝統技術の発展継承に力を注ぎ、昭和39年(1964)に県無形文化財「揉み紙」の技術保持者として指定されました。

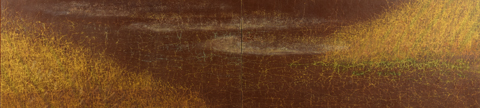

「渋水郷」は茶室で使用する風炉先屏風。その名が示すように、水郷の風景が表現されています。画面の左右には長く伸びたヨシが表わされており、画面の中心には障害物に当たって流れを変える水の流れが白色で表現されています。この作品は、昭和61年(1986)の日本工芸会七部会に入選したものです。

和紙に黄色味の強い黄土色の絵の具を塗り、その上から柿渋を塗り重ねているため、全体の色彩は柿渋の茶色となっています。群生するヨシの姿は、柿渋の茶色から顔をのぞかせた黄色味の強い黄土色で表現されています。

画面中央には、柿渋の上から白い絵の具を塗り重ねて、白い水の流れがあらわされています。白い絵の具は雲母と呼ばれる鉱物で、「きら」「きらら」とも呼ばれてきた。そして、雲母の上部には水しぶきを表現するように、金や銀の砂子が散りばめられています。

職人の手だけで作りあげる「揉み紙」の技術を駆使すれば、このような絵画的表現も可能であるということを、この作品は雄弁に語っています。そして細かな部分により注目して鑑賞すればするほど、シワ・オレという一見偶然のように見える現象を、作者が計算しつくして必然としてそこに表現していることに、驚きを隠すことができません。