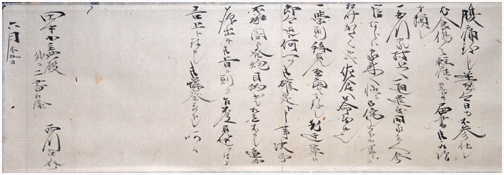

文化財を扱う者は、普段古い手紙を調査する際、資料(史料)の名称に「書状」とついていれば江戸時代までに書かれたもの、「書簡」と名付けられていれば明治時代以降に書かれたもの、というように名称を使い分けています。本書は明治時代のものであるため、「書簡」という名称となっており、差出人は本文後方下段にある「西川吉介」、宛先は同上段にある「田中小主典殿」です。

文化財を扱う者は、普段古い手紙を調査する際、資料(史料)の名称に「書状」とついていれば江戸時代までに書かれたもの、「書簡」と名付けられていれば明治時代以降に書かれたもの、というように名称を使い分けています。本書は明治時代のものであるため、「書簡」という名称となっており、差出人は本文後方下段にある「西川吉介」、宛先は同上段にある「田中小主典殿」です。

西川吉介は幕末維新期の平田派国学者としても知られる西川吉輔のことで、文化13年(1816)に近江八幡の西川傳右衛門家の分家出身に生まれ、のち西川屋善六の七代となりました。幕末維新期の国学者・神道家として知られる大国隆正(おおくに たかまさ)に国学を学び、平田篤胤の死後である弘化4年(1847)には篤胤門下に名を連ねてます。嘉永元年(1848)には私塾「帰正館」を開いて多くの門弟の教育にあたり、尊皇派として国事に奔走しましたが、安政5年(1858)に江戸幕府が安政の大獄を行った際、連座して拘禁状態に置かれています。

明治時代になると吉輔は日吉神社(大津市)の大宮司を務めるなど、神官として活躍するかたわら、大教宣布運動(国民思想の統一・国家意識の高揚を神道によりはかるための国民教化政策)にも従事しましたが、明治13年(1880)に没しています。

この書簡は、栗太郡辻村(現 栗東市辻)出身の神官であった田中知邦(1847~1919)が「小主典」時代のもので、書かれた年代は明治3~5年の間に特定できます。吉輔は食傷(食あたり)が原因で腹痛が続いていたらしく、行けないことを詫びています。また、書簡を遣わしたい相手がいること、学則を拝見してその内容が至当であると思われるような感想なども記し、「学則」に関しては、これまで年長の者たちが何一つ決めてこなかったとをはっきりと非難しています。残されている吉輔の書簡のいくつかを見てみると、激しい文言を並び立てていることも多く、情熱家であった人物像をうかがうことができます。幕末維新期を生きた近江出身の人物たちの息吹に触れることができる文化財です。