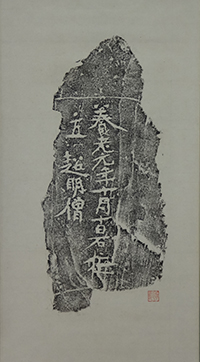

大津市月輪の超明寺(ちょうめいじ)に所蔵される古代の石碑「超明寺碑」から採られた、美しい拓本です。

大津市月輪の超明寺(ちょうめいじ)に所蔵される古代の石碑「超明寺碑」から採られた、美しい拓本です。2017年、ユネスコ世界の記憶に群馬県の「上野(こうずけ)三碑」が登録されました。681年建立の山上碑、711年建立の多胡碑、726年建立の金井沢碑がそれですが、大津市月輪の超明寺に所蔵される石碑には717年(養老元年)の銘が刻まれ、それらとほぼ同じ時代のものです。

碑文は高さ 40.6センチの堆積岩の一面を平らに成形し、「養老元年十月十日石柱立(たつ)、超明僧(ちょうめいほうし)」と刻みこんでいます。江戸時代の延宝4年(1676)、この地域の新田開発中に月輪大池から出土したもので、何かの記念碑だったと考えられます。発見者の子孫からこれを寄贈されたのが浄土真宗本願寺派の「超明寺」で、碑文に刻まれた「超明僧」の名にちなんで寺号が名付けられたものです。ただし養老元年に10月は存在しないことから、歴史学会では長く偽銘(ぎめい)を刻んだ贋物とされてきました。

ところが近年、国立歴史民俗博物館の企画展示図録などで、「超明寺碑」を再評価して正しく古代に制作された石碑である可能性を認める説が示されています。実際には養老元年11月17日の改元後に作られながら、過ぎた10月10日の事業を記念するにあたって、あえて新元号を称した可能性もあるというわけです。

ところが近年、国立歴史民俗博物館の企画展示図録などで、「超明寺碑」を再評価して正しく古代に制作された石碑である可能性を認める説が示されています。実際には養老元年11月17日の改元後に作られながら、過ぎた10月10日の事業を記念するにあたって、あえて新元号を称した可能性もあるというわけです。拓本にすると書を鮮明に鑑賞することができますから、じっくりと味わってみましょう。なるほど、刻まれた文字の書風は奈良時代前期の金石文に共通する雰囲気をもっていて、風格豊かなものです。銘文の周囲に界線を刻むのも、古代石碑の特徴といえます。果たして本当に古代の石碑か、否か。発見から340年以上を経て今、謎を秘めた石に再び熱い視線が注がれつつあります。

なお、拓本の右下部には篆書体で「拓正明」の朱文方印が捺され、正明という人物が採拓したことを意味しています。ですが今のところ、それがどのような人物か、またどのような経緯でこの拓本が琵琶湖文化館に所蔵されるに至ったのかなどについて、明らかにはなっていません。

( 井上 優 )

※「超明寺碑拓本」は、令和3年(2021)2月6日から3月21日まで、県立安土城考古博物館で開催された、地域連携企画展「琵琶湖文化館の『博物誌』―浮城万華鏡の世界へ、ようこそ!―」に出展されました。