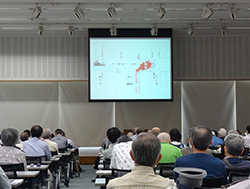

ここ最近はまるで梅雨に戻ったかのような雨続きでしたが 、この日は晴れてくれました!7月21日(木)、滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」第3回の開催日です。講座メイン会場には、開催を心待ちにした 92名の方がお越しくださいました。

今回講師にお迎えしたのは、県文化財保護課の矢田直樹氏です。 おやおやこれは・・・なんてステキ な青のハッピ姿でのご登壇です♡ オトコマエ度が一層上がっております↑ (笑)!何を隠そうこの方、「県下随一のお祭りオトコ」と言っても過言ではない?!どんなお話が聞けることやら・・・とても楽しみです♪

講座のテーマは「民俗文化財の保存修理」です。文化財保護法によると「民俗文化財」とは、衣食住、生業、信仰、年中行事に関する風俗習慣、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないものとされています。身近なものであればこそ、民俗文化財を継承していくための保存修理が大変重要となります。今回の講座はそんなお話です。

保存修理の一例として、日野町にある馬見岡綿向神社の「祭礼渡御図絵馬(県指定)」について紹介されました。(※皆さん覚えていらっしゃいますか?平成30年度の打出のコヅチで紹介した“あの” 絵馬です。)

約200年前に描かれた絵馬は、にかわの接着力が弱まったことで絵の具の剥落が見られ、修理にはにかわを挿して接着力を戻すという作業が行われました。縦206cm横422cmもある大きな絵馬を修理するのはとても大変で、剥落止めの作業だけでも一年かかったのだとか・・・調査も含めると2年の歳月をかけた大事業であったとのことです。

修理完了後は、神社の建物などで保管することも考えられましたが、地域の繁栄を願って奉納された絵馬であるため、「地元の人達に見てもらうのが一番!」と、以前と同じように境内の絵馬殿に掲げられたそうです。とてもいいお話・・・心にグッときます。ヨッ!これぞ民俗文化財!!皆さんも文化財の在り方を考える、良いきっかけになったのではないでしょうか。

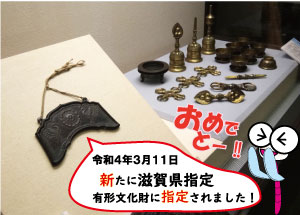

また、近江の無形民俗文化財には曳山祭があります。祭りに使用される山車には、本体を造る建築・木工、塗装の漆工、飾り金具などの金工、幕の染織など様々な技法が用いられています。山車によっては、からくり人形の仕掛けがあったりもしますよね。講師のお話の中で「山車は“山 ”ひとつで、多様な工芸技術がある総合文化財」と言っておられたのがとても印象的でした。何だかとても日本人の魂に“響く”言葉だと思いませんか?

後半では曳山の修理について、とてもよく分かる映像が紹介されました。 各分野の職人さん達が持てる技術を駆使して作業される姿や、文化財修理に対する熱い思いが伝わる映像です。こちらは滋賀県文化財保護課You Tubeチャンネルの「近江の曳山祭と曳山修理 祭りを支える技」で、ご覧いただく事ができますので、皆さんも是非チェックしてくださいね♪ 【ここまで曳山祭に特化した番組は全国でもとても珍しい、貴重映像が満載です!!】

受講者の中には、曳山祭に直接関わっておられる方も参加されていたようで、「修理の様子は見ることができないので映像で見れて良かった」とのお声も寄せられました。

民俗文化財には、少子高齢化や人口流出や、資金・原材料確保や修理技術の継承など、様々な課題があるそうです。使い続ける文化財として、また多様な素材や技術が使われている文化財を修理をすることで、民俗文化財としての価値を守りつつ、次世代に引き継ぐことになります。身近にある地域の文化を長く守り続けていく大変さと大切さを知る講義となりました。 ワッショイ!!

こちらには薬師如来立像、地蔵菩薩立像、大黒天の彫刻が並んでいます。ギャラリートークに参加された皆さんは気付いておられますかね~?担当学芸員がイチバン滑らかにお話ししたところ(?!なんせ彫刻が専門なもので(笑))。

こちらには薬師如来立像、地蔵菩薩立像、大黒天の彫刻が並んでいます。ギャラリートークに参加された皆さんは気付いておられますかね~?担当学芸員がイチバン滑らかにお話ししたところ(?!なんせ彫刻が専門なもので(笑))。 さて、ここからようやく第2章です(笑)。最澄が将来(請来)した天台宗の根本経典である法華経、先ずはその美しさをご堪能ください。藍で染めた紺色の紙に金や銀を使って筆で書かれた文字は、それはもう大変美しいものです。思わずため息が出てしまいますよ~。そして長浜市・大吉寺に伝わる両界曼荼羅図。密教の教えがこの2つの曼荼羅にギュッと詰まっています。雪深い古刹に伝わる大変貴重なお品です。

さて、ここからようやく第2章です(笑)。最澄が将来(請来)した天台宗の根本経典である法華経、先ずはその美しさをご堪能ください。藍で染めた紺色の紙に金や銀を使って筆で書かれた文字は、それはもう大変美しいものです。思わずため息が出てしまいますよ~。そして長浜市・大吉寺に伝わる両界曼荼羅図。密教の教えがこの2つの曼荼羅にギュッと詰まっています。雪深い古刹に伝わる大変貴重なお品です。 こちらは展覧会後期からお目見えした3幅です。法華経の中で、特に女性からあつい信仰を受ける普賢菩薩さま(右図)。全国的にも珍しい、左足を踏み下げて蓮華座に座る阿弥陀如来さま(中央)。どちらも天台宗の教えから生まれた幅広い仏教美術の奥深い魅力をそなえています。そして「阿字図」(左図)。密教では梵字の初めの文字である「阿(あ)」。行者はこの阿字図の前で瞑想をおこない、罪や穢れを滅して悟りを開くとされています。

こちらは展覧会後期からお目見えした3幅です。法華経の中で、特に女性からあつい信仰を受ける普賢菩薩さま(右図)。全国的にも珍しい、左足を踏み下げて蓮華座に座る阿弥陀如来さま(中央)。どちらも天台宗の教えから生まれた幅広い仏教美術の奥深い魅力をそなえています。そして「阿字図」(左図)。密教では梵字の初めの文字である「阿(あ)」。行者はこの阿字図の前で瞑想をおこない、罪や穢れを滅して悟りを開くとされています。 最後に忘れてならないのが、天台を守る神々の存在です。最澄は、中国天台山の神に倣い、比叡山の神を山王(さんのう)と位置づけて天台の守護神としました。神さまと仏さまの最強タッグです。

最後に忘れてならないのが、天台を守る神々の存在です。最澄は、中国天台山の神に倣い、比叡山の神を山王(さんのう)と位置づけて天台の守護神としました。神さまと仏さまの最強タッグです。 さぁて、駆け足で展覧会会場の様子を、ギャラリートーク形式に紹介してきましたが、いかがだったでしょうか?興味を持っていただけました?この度の地域連携企画展、展示されている文化財は、考古資料を除いては、当館が県内の社寺さまからお預かりしている文化財、および館蔵品で構成されています。

さぁて、駆け足で展覧会会場の様子を、ギャラリートーク形式に紹介してきましたが、いかがだったでしょうか?興味を持っていただけました?この度の地域連携企画展、展示されている文化財は、考古資料を除いては、当館が県内の社寺さまからお預かりしている文化財、および館蔵品で構成されています。

この日を待ちわびた方々が、多数会場にお越しくださいました。

この日を待ちわびた方々が、多数会場にお越しくださいました。

最澄さんの肖像画とは、ちょっと異なりますかね?

最澄さんの肖像画とは、ちょっと異なりますかね?

皆さんは覚えておられるでしょうか?

皆さんは覚えておられるでしょうか?

大津市浜大津において令和9(2027)年度に開館を予定している新しい文化館に移設する方針が決まり、2月28日に当館において記者発表が行われました。

大津市浜大津において令和9(2027)年度に開館を予定している新しい文化館に移設する方針が決まり、2月28日に当館において記者発表が行われました。 記者発表の場には、杉本氏の孫である太郎さんも同席され、「祖父もきっと喜んでいるだろう」と感想を述べられました。

記者発表の場には、杉本氏の孫である太郎さんも同席され、「祖父もきっと喜んでいるだろう」と感想を述べられました。

オネエさんの話(!?!)などなど。把握できる限りの情報は、文化館前にある掲示板に貼らせていただいております。近くを通られたら、ぜひ立ち止まってご覧くださいね。

オネエさんの話(!?!)などなど。把握できる限りの情報は、文化館前にある掲示板に貼らせていただいております。近くを通られたら、ぜひ立ち止まってご覧くださいね。 日中の寒さが少しゆるみ、春の気配を感じた27日(日)、守山市にある湖岸沿いの”コーエン(公園)”では、黄色のカンザキハナナ(菜の花)が早春の風に揺られ、人々の目を楽しませておりました。

日中の寒さが少しゆるみ、春の気配を感じた27日(日)、守山市にある湖岸沿いの”コーエン(公園)”では、黄色のカンザキハナナ(菜の花)が早春の風に揺られ、人々の目を楽しませておりました。

「おそらく最澄も見たであろう(?!)」時代の仏像の変遷について紹介されました。代表的な仏像を写真で比較すると、確かにそれぞれの時代によって特徴的な違いが・・・。ココは言葉で想像していただきましょう・・・「素材が違う」「8等身」「量感がある」「太ももパンパン」「圧倒的な迫力」「少しスリムになる」「スッキリとしたプロポーション」などなど。講師から紹介される魅惑の言葉に、参加の皆さんは、感心しきりのご様子でした。

「おそらく最澄も見たであろう(?!)」時代の仏像の変遷について紹介されました。代表的な仏像を写真で比較すると、確かにそれぞれの時代によって特徴的な違いが・・・。ココは言葉で想像していただきましょう・・・「素材が違う」「8等身」「量感がある」「太ももパンパン」「圧倒的な迫力」「少しスリムになる」「スッキリとしたプロポーション」などなど。講師から紹介される魅惑の言葉に、参加の皆さんは、感心しきりのご様子でした。 締めくくりました。

締めくくりました。

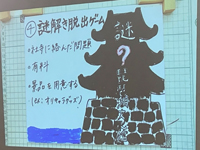

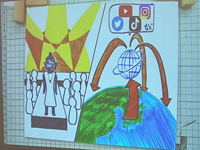

滋賀県立膳所高等学校の1年生で美術を選択している生徒さん達を対象に、全6回のカリキュラムで文化財に関する連続授業がおこなわれました。

滋賀県立膳所高等学校の1年生で美術を選択している生徒さん達を対象に、全6回のカリキュラムで文化財に関する連続授業がおこなわれました。 ・・・!・・・今、サラリと書きましたがとても気になるワードがありました・・・そう!我らが「琵琶湖文化館」のことを授業に取り入れていただいてます~!特に、令和9年度(2027)に新しく生まれ変わる(仮称)新・琵琶湖文化館での取り組みの具体案、これを生徒の皆さんが一生懸命考え、アイデアを発表してくださるとのこと。なんて画期的なこの授業!わくわく・ドキドキ♪若い皆さんからどんなアイデアが出てくるのか、大人たちはそれはもう興味深々です(笑)。

・・・!・・・今、サラリと書きましたがとても気になるワードがありました・・・そう!我らが「琵琶湖文化館」のことを授業に取り入れていただいてます~!特に、令和9年度(2027)に新しく生まれ変わる(仮称)新・琵琶湖文化館での取り組みの具体案、これを生徒の皆さんが一生懸命考え、アイデアを発表してくださるとのこと。なんて画期的なこの授業!わくわく・ドキドキ♪若い皆さんからどんなアイデアが出てくるのか、大人たちはそれはもう興味深々です(笑)。

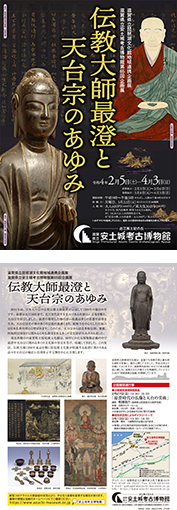

2月5日より安土城考古博物館にて始まりました

2月5日より安土城考古博物館にて始まりました 博物館に入ると、先ずお出迎えしてくれるのが、”信長バージョンの飛び出し坊や”です♡(もももしや・・・これは・・・とてもレアキャラなのか??!)ノブナガくんに導かれて会場に向かうと・・・・はい!ドンときたーっつ!!会場の入口です。↓↓↓

博物館に入ると、先ずお出迎えしてくれるのが、”信長バージョンの飛び出し坊や”です♡(もももしや・・・これは・・・とてもレアキャラなのか??!)ノブナガくんに導かれて会場に向かうと・・・・はい!ドンときたーっつ!!会場の入口です。↓↓↓

とはいえ、昨年9月には、「比叡山焼き打ち」から450年を機に、織田・明智の子孫の方々が延暦寺に招かれ、犠牲者の慰霊法要が営まれていますし、こうして平和な時代に最澄さんにかかわる展覧会を関係方々のご協力を得て、滋賀・安土の地で開催できることに、深く感謝申し上げたい次第です。

とはいえ、昨年9月には、「比叡山焼き打ち」から450年を機に、織田・明智の子孫の方々が延暦寺に招かれ、犠牲者の慰霊法要が営まれていますし、こうして平和な時代に最澄さんにかかわる展覧会を関係方々のご協力を得て、滋賀・安土の地で開催できることに、深く感謝申し上げたい次第です。 展覧会初日には、地元観光ボランティアガイドさんをお招きし、本展の魅力をたっぷりレクチャーさせていただきました。観光で滋賀を訪れる皆さんに、是非とも本展をPRしていただきたい!多くの方々にご来場いただけるよう、お力添えをよろしくお願いいたします!

展覧会初日には、地元観光ボランティアガイドさんをお招きし、本展の魅力をたっぷりレクチャーさせていただきました。観光で滋賀を訪れる皆さんに、是非とも本展をPRしていただきたい!多くの方々にご来場いただけるよう、お力添えをよろしくお願いいたします! おや?作品が展示されている会場の様子をまだ紹介していないのに、本日のブログ、もう字数をオーバーしてしまいました・か??おやおや。。。

おや?作品が展示されている会場の様子をまだ紹介していないのに、本日のブログ、もう字数をオーバーしてしまいました・か??おやおや。。。

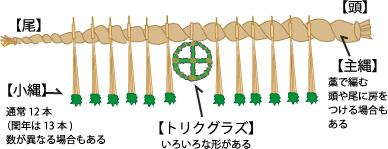

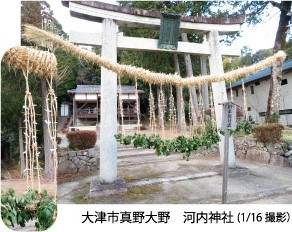

滋賀県では、古くからさまざまな地域で勧請縄が受け継がれており、県内一円の「近江の勧請吊り習俗」が、県選択無形民俗文化財(記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財)にも選ばれています。

滋賀県では、古くからさまざまな地域で勧請縄が受け継がれており、県内一円の「近江の勧請吊り習俗」が、県選択無形民俗文化財(記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財)にも選ばれています。 道を横切って両側の立木に渡して吊られます(いわば結界!これを「道きり」という)。

道を横切って両側の立木に渡して吊られます(いわば結界!これを「道きり」という)。 ・・・なんだかもう、この「トリクグラズ」っていう呼び方だけで、心の、どこかの、何かを、クスグラれ・・・ませんか?祈祷札が掛けられていたり、トリクグラズが無かったり、小縄がすごく凝ったものであったり・・・形状は地域ごとにバラエティ豊かで、「一つとして同じ形はない!」と言ってもいいくらい。代々地域に伝わるものだから・・・なのか、その曖昧さ加減(?!)、人間臭さ(?!!)、「地元オリジナル感」(!!!)が魅力で、とても“たまらん♡”のデス。

・・・なんだかもう、この「トリクグラズ」っていう呼び方だけで、心の、どこかの、何かを、クスグラれ・・・ませんか?祈祷札が掛けられていたり、トリクグラズが無かったり、小縄がすごく凝ったものであったり・・・形状は地域ごとにバラエティ豊かで、「一つとして同じ形はない!」と言ってもいいくらい。代々地域に伝わるものだから・・・なのか、その曖昧さ加減(?!)、人間臭さ(?!!)、「地元オリジナル感」(!!!)が魅力で、とても“たまらん♡”のデス。 ソトから見ることで、その魅力を知ってしまうのです。それが風習・・・!伝承されたその「当たり前」を愛でてあげたい~~滋賀っていいトコなんですよ!

ソトから見ることで、その魅力を知ってしまうのです。それが風習・・・!伝承されたその「当たり前」を愛でてあげたい~~滋賀っていいトコなんですよ!

12月、当館では寄託更新というとても重要なお仕事があります。文化財をお預かりしている県内各地の社寺さまをお訪ねし、今年一年お世話になったお礼と、来年も引き続いて大切な文化財をご寄託いただけるよう、お願いにうかがわせていただきます。

12月、当館では寄託更新というとても重要なお仕事があります。文化財をお預かりしている県内各地の社寺さまをお訪ねし、今年一年お世話になったお礼と、来年も引き続いて大切な文化財をご寄託いただけるよう、お願いにうかがわせていただきます。 これには全寄託者さま・・・というわけもいきませんが、数日かけて県内を西へ東へ、学芸員が車を走らせます。

これには全寄託者さま・・・というわけもいきませんが、数日かけて県内を西へ東へ、学芸員が車を走らせます。

「毎年ニュースになるひ○にゃんのお城とどちらが大きいかなぁ」などと考えながら、孤独と戦ってマス。

「毎年ニュースになるひ○にゃんのお城とどちらが大きいかなぁ」などと考えながら、孤独と戦ってマス。

「館内がまだ終わっていませんよ~」・・・ウッカリです・・・コツコツと進めマス。

「館内がまだ終わっていませんよ~」・・・ウッカリです・・・コツコツと進めマス。

当館から見える景色で比べてみると・・・ご覧のとおり!8月お盆明けがだいたい+30cmでしたので、95cmもの大幅ダウン↓↓。こうなると滅多に見ることができないモノが見えてきます。

当館から見える景色で比べてみると・・・ご覧のとおり!8月お盆明けがだいたい+30cmでしたので、95cmもの大幅ダウン↓↓。こうなると滅多に見ることができないモノが見えてきます。

左が2年前の写真、そして右のワイド画像が現在。

左が2年前の写真、そして右のワイド画像が現在。