木内石亭(きのうち せきてい:1724~1808)(本名:木内小繁重暁 きのうち こはんしげあき)は江戸時代中期の近江国に生まれ、全国的に活躍した博物学者です。とくに、鉱物・化石・石器類などの「石」(当時は奇石と呼ばれた)ついて収集と研究を進め、わが国初の石の博物誌である『雲根志』を著すとともに、琵琶湖畔北山田港にあった自宅を公開して日本初の常設博物館としました。日本考古学の祖、鉱物学の祖などとも呼ばれる先覚者として広く知られています。

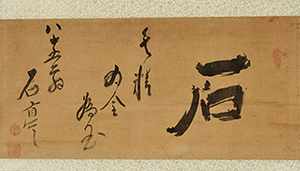

琵琶湖文化館に寄託されている自筆の書は、渾身の力で「石」と大書し、「其の精、金為(た)り、玉為り」と添え書きします。石は一般的に軽んじられる存在だが、その根源、本質をつきつめれば、金であり、玉であるという意味でしょう。石の研究に生涯を捧げた稀代の人物にとってこれ以上ないほどに相応しい文字が書かれたものです。

琵琶湖文化館に寄託されている自筆の書は、渾身の力で「石」と大書し、「其の精、金為(た)り、玉為り」と添え書きします。石は一般的に軽んじられる存在だが、その根源、本質をつきつめれば、金であり、玉であるという意味でしょう。石の研究に生涯を捧げた稀代の人物にとってこれ以上ないほどに相応しい文字が書かれたものです。

石亭の書について「必ずしも能筆家ともいわれなかった」と評価する人もありますが、太く逞しい縦画が特徴的で、室町時代の禅僧・一休宗純の書風を思わせるものがあります。本作品は特に、力を込めて割れた筆先が巌の肌触りを想起させ、彼の人生ともあいまって、個性的で魅力的な味わいがあります。

落款印にも注目してみましょう。画面の最も右上に「乾生黽」(乾いてなお生きる青蛙)と読めるのは遊印と呼ばれるもので、石亭晩年、数え年85歳の心境を表しています。左下にも二つの印が捺してあり、上が「日本人」、下は「姓木名重暁字小繁号石亭」という印文です。とくに面白いのは「日本人」で、晩年の石亭はこの印を愛用しました。当時多くの人が、庶民でも武士でも村や藩といった狭い視野の「世間」の中で生涯を終え、日本人としての自己規定をしませんでした。それに対して石亭は、全国を巡って洋学を含む海外の学問や情報にも触れ、あらゆる階級の人物らと交わったので、自らを日本人だと自覚できたのでしょう。

落款印にも注目してみましょう。画面の最も右上に「乾生黽」(乾いてなお生きる青蛙)と読めるのは遊印と呼ばれるもので、石亭晩年、数え年85歳の心境を表しています。左下にも二つの印が捺してあり、上が「日本人」、下は「姓木名重暁字小繁号石亭」という印文です。とくに面白いのは「日本人」で、晩年の石亭はこの印を愛用しました。当時多くの人が、庶民でも武士でも村や藩といった狭い視野の「世間」の中で生涯を終え、日本人としての自己規定をしませんでした。それに対して石亭は、全国を巡って洋学を含む海外の学問や情報にも触れ、あらゆる階級の人物らと交わったので、自らを日本人だと自覚できたのでしょう。

石亭のように、みずからを世界の中の「日本人」だと自覚するめざめた人々が次々にあらわれ、やがて幕末期の社会変革へとつながっていくのです。

( 井上 優 )

※書跡「石」は、令和3年(2021)2月6日から3月21日まで、県立安土城考古博物館で開催された、地域連携企画展「琵琶湖文化館の『博物誌』―浮城万華鏡の世界へ、ようこそ!―」に出展されました。