琵琶湖文化館を10数年以上前からご存知の方はきっと、文化館前に建てられていた「追分の道標」のことを覚えていらっしゃることでしょう。「逢坂の常夜灯」や「車石」、「近江国分寺の礎石」などの石造物もありましたね。これらは平成17年に移設され、今は安土城考古博物館さんの屋外展示物となっています。

琵琶湖文化館を10数年以上前からご存知の方はきっと、文化館前に建てられていた「追分の道標」のことを覚えていらっしゃることでしょう。「逢坂の常夜灯」や「車石」、「近江国分寺の礎石」などの石造物もありましたね。これらは平成17年に移設され、今は安土城考古博物館さんの屋外展示物となっています。

大津の追分の地は、東海道と伏見・奈良へ向かう街道の分岐点にあたり、角には道案内のための道標が建てられています。特に、石柱の表面に刻まれた「みぎハ京ミチ、ひだりハふしミミち、柳緑花紅」という風流な字句が、多くの人々の目に留まったようで、江戸時代の『伊勢参宮名所図会』などにも記された、古くから有名な道標です。

現在、追分に建っているものは、昭和29年に再建されたもので、「初代の道標は文化館前に移された」という話が、一般に流布しているようです。でも、琵琶湖文化館が開館したのは昭和36年のこと。それまでの間、初代の道標はどこにあったのか?疑問に思われた方もいらっしゃるでしょう。謎・・・ですよね~?!でも、そこは歴史と伝統の文化館!あるのです、謎を解くカギが!

先日、古い写真ガラス乾板を整理していたところ…出てまいりましたよ「みぎハ京ミチ」の文字の刻まれた道標の写った写真!!昭和30年代前半の滋賀会館(昭和29年建設)の写真です(右の写真)。

先日、古い写真ガラス乾板を整理していたところ…出てまいりましたよ「みぎハ京ミチ」の文字の刻まれた道標の写った写真!!昭和30年代前半の滋賀会館(昭和29年建設)の写真です(右の写真)。

昭和23年に出来た滋賀県立産業文化館(琵琶湖文化館の前身)は、昭和30年12月から昭和36年3月の文化館開館までの間、陳列場を滋賀会館の2階に移しておりました。おそらくその頃のものと思われる滋賀会館の、東側入り口脇に「追分の道標」が写っております。

追分の道標は、琵琶湖文化館前に移るまでの間、滋賀会館前にあったのです!!

さて、これで一件落着、円満解決!めでたし、めでたし・・・?いいえ、どうもそうではないようです。。。

実は、道標のことは当館の昔の記録に「昭和25年9月 大津市藤尾(追分)から」とあり、すでに産業文化館時代に館の収蔵品となっていたことが確認できます。左の写真は、昭和27年2月から3月頃に撮影された、産業文化館(武徳殿)の全景写真です。こちらの写真をよ~く見ると、正面に向かって右手の方の片隅に、しかと道標らしきものが建てられております。拡大して見ると、「みぎハ京ミチ」の文字もしっかりと。

実は、道標のことは当館の昔の記録に「昭和25年9月 大津市藤尾(追分)から」とあり、すでに産業文化館時代に館の収蔵品となっていたことが確認できます。左の写真は、昭和27年2月から3月頃に撮影された、産業文化館(武徳殿)の全景写真です。こちらの写真をよ~く見ると、正面に向かって右手の方の片隅に、しかと道標らしきものが建てられております。拡大して見ると、「みぎハ京ミチ」の文字もしっかりと。

昭和23年に開館した直後の写真には、道標は写っていないので。。。昭和25年に産業文化館に収蔵されたという記録は、写真によっても裏付けられるのです。結局、道標は、追分→産業文化館前→滋賀会館前→琵琶湖文化館前→安土城考古博物館、 と移動したということ、なんですね。どうですか?皆さま、謎が解けて、すっきりされましたか?

と移動したということ、なんですね。どうですか?皆さま、謎が解けて、すっきりされましたか?

さて、ここでもう一度思い起こしていただきたいのが、「初代の道標は文化館前に移された」と巷に流布する話です。この「文化館」というのは、もしかして「産業文化館」のことだったのではないでしょうか?そうすると、辻褄は合ってきますよね。「初代の道標は(昭和25年に)(産業)文化館前に移された」と。

時は移り、「産業文化館」は「琵琶湖文化館」となり、道標も産業文化館前から(滋賀会館前を経て)琵琶湖文化館前に移ったので、この話の中の「文化館」が「琵琶湖文化館」に取り違えられていっても、あながち間違いではないのでしょう。。。

でも、実際には、道標は追分からいきなり琵琶湖文化館前に移されたのではなく、また、どこか他所へ行っていた訳でもなく、55年の間ず~っと(名前も場所も変わりましたが)「文化館」の前に建ち続けていたのだということを、ここで皆さまにも知っておいていただければと思います。

(写真は上から、①滋賀会館全景 昭和30年代前半 ②滋賀会館入口 昭和30年代前半 ③滋賀県立産業文化館全景 昭和27年 ④③の部分拡大)

実は、当館の「琵琶湖図」については、ユネスコの決定を受けて「是非展示に貸してほしい」という他県の美術館さんからの依頼がございました。が、しかし!そこは何よりも先ず「地元の皆さんにご覧いただきたい、作品の文化的価値を知っていただいて、滋賀の誇りにしていただきたい!」という思いもあって、断腸の思いで他県からの依頼をお断り・・・しての登場となります。

実は、当館の「琵琶湖図」については、ユネスコの決定を受けて「是非展示に貸してほしい」という他県の美術館さんからの依頼がございました。が、しかし!そこは何よりも先ず「地元の皆さんにご覧いただきたい、作品の文化的価値を知っていただいて、滋賀の誇りにしていただきたい!」という思いもあって、断腸の思いで他県からの依頼をお断り・・・しての登場となります。

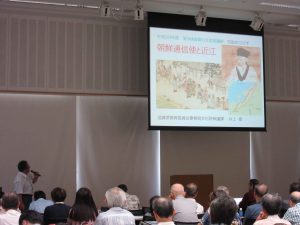

というのも、文化館には『朝鮮通信使』を描いた「

というのも、文化館には『朝鮮通信使』を描いた「 私たちにも馴染みの道を、異国の服を着た人たちがワイワイにぎやかに、盆と正月が一緒に来た!みたいな一行が通って行ったと思うと、ちょっと楽しい気分になりません?(笑)。これが文化館的「琵琶湖図」の楽しみ方、異文化交流の第一歩です。

私たちにも馴染みの道を、異国の服を着た人たちがワイワイにぎやかに、盆と正月が一緒に来た!みたいな一行が通って行ったと思うと、ちょっと楽しい気分になりません?(笑)。これが文化館的「琵琶湖図」の楽しみ方、異文化交流の第一歩です。

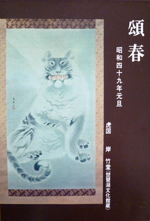

この豊富なデザインの中に、実は文化館所蔵の「狗子図」(円山応挙筆)が掲載されています。かわいい子犬の年賀状が簡単にできるのです!子犬のコロコロとした愛くるしい姿に心癒されるデザインですので、この表紙をお店で見かけたら、ぜひ手に取ってみてください。

この豊富なデザインの中に、実は文化館所蔵の「狗子図」(円山応挙筆)が掲載されています。かわいい子犬の年賀状が簡単にできるのです!子犬のコロコロとした愛くるしい姿に心癒されるデザインですので、この表紙をお店で見かけたら、ぜひ手に取ってみてください。

12月も10日を過ぎ、文化館の事務所では、季節を感じさせてくれる花が咲いています。花の名は「デンマーク カクタス」、馴染みの名前はシャコバサボテンです。寒さが厳しくなるこの時期に、彩りを添えてくれる可愛らしいこの花。

12月も10日を過ぎ、文化館の事務所では、季節を感じさせてくれる花が咲いています。花の名は「デンマーク カクタス」、馴染みの名前はシャコバサボテンです。寒さが厳しくなるこの時期に、彩りを添えてくれる可愛らしいこの花。 さて、先日の土曜日、文化館は休館日だったのですが、入口にはズラッと・・・皆さんも見覚えのある(?)色の車が並んでいます。

さて、先日の土曜日、文化館は休館日だったのですが、入口にはズラッと・・・皆さんも見覚えのある(?)色の車が並んでいます。 そして薄暗い館内に伸びるコードの束と発電機・・・そうです、この日は電気設備の停電点検を行いました。

そして薄暗い館内に伸びるコードの束と発電機・・・そうです、この日は電気設備の停電点検を行いました。 なので、職員さんがお休みの日に全館停電をさせて、専門技師さんにチェックをしていただくのです。

なので、職員さんがお休みの日に全館停電をさせて、専門技師さんにチェックをしていただくのです。

JR米原駅に集合、電車で柏原駅に移動し、てくてく歩くこと約20分。訪れたのは、清瀧寺 徳源院さまです。こちらは県指定名勝ともなっている池泉回遊式庭園があり、色付くお庭を部屋からうっとり眺めながらご住職のお話をうかがいました。京極家の菩提寺であるお寺さまなので、境内には歴代当主を供養する宝篋印塔(ほうきょういんとう)がズラリと並び・・・そうですコレが見たかった!写真整理で見ていた風景が目の前に!ちょっぴり涙が出ました。。。(肝心なその写真がなくてスミマセン!)

JR米原駅に集合、電車で柏原駅に移動し、てくてく歩くこと約20分。訪れたのは、清瀧寺 徳源院さまです。こちらは県指定名勝ともなっている池泉回遊式庭園があり、色付くお庭を部屋からうっとり眺めながらご住職のお話をうかがいました。京極家の菩提寺であるお寺さまなので、境内には歴代当主を供養する宝篋印塔(ほうきょういんとう)がズラリと並び・・・そうですコレが見たかった!写真整理で見ていた風景が目の前に!ちょっぴり涙が出ました。。。(肝心なその写真がなくてスミマセン!)

この特別公開のために学芸員さんがお返しに向かわれており、館でお留守番をしている身としては、「一度お寺で展示されているところを見てみたいな~」と思っていたのです。それがこの機会に叶うとは!先ずはとても広い本堂にビックリ!ご住職が普賢十羅刹女像を説明された時、「今回参加の皆さんの中に『羅刹女(鬼人)』の方はおられません・・・ね?」と問いかけられ、一同苦笑い(笑)。いえいえ!大丈夫です!!

この特別公開のために学芸員さんがお返しに向かわれており、館でお留守番をしている身としては、「一度お寺で展示されているところを見てみたいな~」と思っていたのです。それがこの機会に叶うとは!先ずはとても広い本堂にビックリ!ご住職が普賢十羅刹女像を説明された時、「今回参加の皆さんの中に『羅刹女(鬼人)』の方はおられません・・・ね?」と問いかけられ、一同苦笑い(笑)。いえいえ!大丈夫です!! その後、旅の一行は近江長岡駅に移動し、最終目的地の石雲山 西福寺さまへ。こちらでは、特別に小堀遠州流の茶室「燕窓窠(えんそうか)」を見学させていただきました。元は長岡の庄屋であった田中家の迎賓施設であった建物。井伊直弼も訪れたというこの茶室を、境内に移築・復元し、最近完成したばかりなのだそうです(米原市指定文化財)。そうですコレが見たかった!歴史ある貴重な文化財を、地域の誇りとして保存・保護をするという選択。地元の皆さんに大切に守られ、これからも茶室として活かされ愛される・・・。一つの理想形を目の当たりにした気がして、とても素敵なことだと思いました。

その後、旅の一行は近江長岡駅に移動し、最終目的地の石雲山 西福寺さまへ。こちらでは、特別に小堀遠州流の茶室「燕窓窠(えんそうか)」を見学させていただきました。元は長岡の庄屋であった田中家の迎賓施設であった建物。井伊直弼も訪れたというこの茶室を、境内に移築・復元し、最近完成したばかりなのだそうです(米原市指定文化財)。そうですコレが見たかった!歴史ある貴重な文化財を、地域の誇りとして保存・保護をするという選択。地元の皆さんに大切に守られ、これからも茶室として活かされ愛される・・・。一つの理想形を目の当たりにした気がして、とても素敵なことだと思いました。 伊吹山の麓でいろんな出会いがあった今回のツアー。行く先々でご住職の丁寧な説明とあたたかいおもてなし・・・小雨が降る寒さの中で、それは心に沁みるあたたかさでした。

伊吹山の麓でいろんな出会いがあった今回のツアー。行く先々でご住職の丁寧な説明とあたたかいおもてなし・・・小雨が降る寒さの中で、それは心に沁みるあたたかさでした。 週明けの月曜日、なんという寒さ!皆さん風邪など引いておられませんか? 11月に入ると、冷え込んだ朝には湖上で『蜃気楼』が発生し、文化館から眺める琵琶湖大橋付近はとても神秘的な風景・・・となっていましたが、今朝は更に比良山にうっすらと雪が積もっているのが見えます。なるほど寒いわけです。

週明けの月曜日、なんという寒さ!皆さん風邪など引いておられませんか? 11月に入ると、冷え込んだ朝には湖上で『蜃気楼』が発生し、文化館から眺める琵琶湖大橋付近はとても神秘的な風景・・・となっていましたが、今朝は更に比良山にうっすらと雪が積もっているのが見えます。なるほど寒いわけです。

ちなみにその後、まだ少し元気だったので、更に行動範囲を広げて、早尾神社にもお参りしてきました。こちらも三井寺さんと縁のある神社さんです。その境内にあった狛犬の一つが、なんとも可愛らしく胸キュン。。。近くの山上不動尊にも立ち寄り、自分はまだまだ知らないことがいっぱいある未熟者だな~と、新しい出会いに感謝しつつ、ちょっぴりご満悦・・・な時間を過ごしました。とさ(笑)。

ちなみにその後、まだ少し元気だったので、更に行動範囲を広げて、早尾神社にもお参りしてきました。こちらも三井寺さんと縁のある神社さんです。その境内にあった狛犬の一つが、なんとも可愛らしく胸キュン。。。近くの山上不動尊にも立ち寄り、自分はまだまだ知らないことがいっぱいある未熟者だな~と、新しい出会いに感謝しつつ、ちょっぴりご満悦・・・な時間を過ごしました。とさ(笑)。

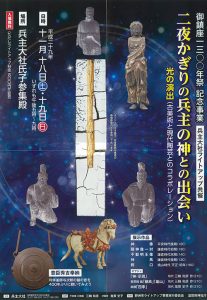

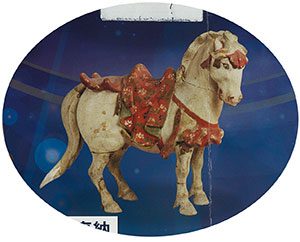

がっしりとした首の白馬の姿が確認できますね。そう!こちらがその『木造神馬』です。ちらりとのぞく歯が今にも嘶きそうで、写真ではなかなか分かりづらいかもしれませんが、実際に目の前にすると、その荘厳さにホレボレする、かなりの「イケ馬(メ)ン」です。実際に皆さまにもぜひとも、ご覧いただきたい!

がっしりとした首の白馬の姿が確認できますね。そう!こちらがその『木造神馬』です。ちらりとのぞく歯が今にも嘶きそうで、写真ではなかなか分かりづらいかもしれませんが、実際に目の前にすると、その荘厳さにホレボレする、かなりの「イケ馬(メ)ン」です。実際に皆さまにもぜひとも、ご覧いただきたい!

それはともかく、このようにいろいろと想像力を刺激される展示というのは良いですね~。あるテーマに沿って集められた資料を見て、ただただ見るだけでなく、そこから「あーではないか?」「こーではないか?」と、いろいろ考えてみる。これも博物館の展示の一つの楽しみかたではないかな?と思っています。

それはともかく、このようにいろいろと想像力を刺激される展示というのは良いですね~。あるテーマに沿って集められた資料を見て、ただただ見るだけでなく、そこから「あーではないか?」「こーではないか?」と、いろいろ考えてみる。これも博物館の展示の一つの楽しみかたではないかな?と思っています。 和服姿に凛々しいお顔のイケメン達の集合写真で、「京都画伯の肖像」となっています。これは繪畫叢誌五十四巻(発行兼印刷人 吾妻健三郎 明治24年9月25日発行)の附録に載っているものを、先輩学芸員さんがカメラでコピーしたもののようです。中には文化館の過去の展覧会でもお馴染みであった山元春挙や長谷川玉純、望月玉泉らの姿もあり、彼らが描いた作品は知っていたものの、描いたご本人まで知らなかった僕は、この画像にとてもコーフンしました。作品の印象と描いた本人が一致・・・想像がふくらみます。。。

和服姿に凛々しいお顔のイケメン達の集合写真で、「京都画伯の肖像」となっています。これは繪畫叢誌五十四巻(発行兼印刷人 吾妻健三郎 明治24年9月25日発行)の附録に載っているものを、先輩学芸員さんがカメラでコピーしたもののようです。中には文化館の過去の展覧会でもお馴染みであった山元春挙や長谷川玉純、望月玉泉らの姿もあり、彼らが描いた作品は知っていたものの、描いたご本人まで知らなかった僕は、この画像にとてもコーフンしました。作品の印象と描いた本人が一致・・・想像がふくらみます。。。 そうです、何を隠そう、この方が岸竹堂御大!僕の中では、『岸竹堂=「(昭和49年文化館の年賀状にも使用した)虎図」を描いた人!』のイメージだったので、

そうです、何を隠そう、この方が岸竹堂御大!僕の中では、『岸竹堂=「(昭和49年文化館の年賀状にも使用した)虎図」を描いた人!』のイメージだったので、 なるほど、ピッタリ納得のイメージです(笑)。今回浮城モノ語りで紹介した作品には狸がいましたね。もしかして動物好き?「かわいい」よりも「野生」の魅力に惹かれた方だったのかもしれません。勝手な妄想ですが(笑)。

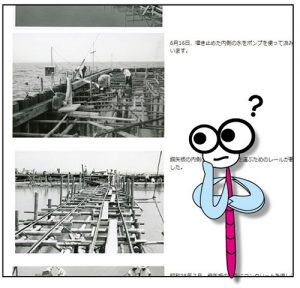

なるほど、ピッタリ納得のイメージです(笑)。今回浮城モノ語りで紹介した作品には狸がいましたね。もしかして動物好き?「かわいい」よりも「野生」の魅力に惹かれた方だったのかもしれません。勝手な妄想ですが(笑)。 藻刈船:スーパカイツブリの今年の操業は終了したと聞いています。では、どうするか?・・・そこは人力でなんとかするしかありません。

藻刈船:スーパカイツブリの今年の操業は終了したと聞いています。では、どうするか?・・・そこは人力でなんとかするしかありません。

先日、とある事情で今まで踏み込んだことのない我がお城:文化館の深部に足を踏み入れてまいりました。そこは暗闇・・・音の無い静かな隠し部屋・・・一体何がおこるのか・・・。

先日、とある事情で今まで踏み込んだことのない我がお城:文化館の深部に足を踏み入れてまいりました。そこは暗闇・・・音の無い静かな隠し部屋・・・一体何がおこるのか・・・。

懐中電灯が照らすその先に見たもの:琵琶湖文化館建設の際に据えられた大きな棟札と、建設費協力箱!なんと「

懐中電灯が照らすその先に見たもの:琵琶湖文化館建設の際に据えられた大きな棟札と、建設費協力箱!なんと「 今年は例年より少ないと言えども、少し離れた沖合には、ジワジワと湖岸に寄って来そうな藻のカタマリが・・・。作業をされている方に聞くと、「今年は藻が岸に寄る前に沖合で一網打尽作戦!」なのだそうです(笑)。なんとも頼もしい。湖岸に建つ浮城:文化館としても大変有り難く、とてもお世話になっています。

今年は例年より少ないと言えども、少し離れた沖合には、ジワジワと湖岸に寄って来そうな藻のカタマリが・・・。作業をされている方に聞くと、「今年は藻が岸に寄る前に沖合で一網打尽作戦!」なのだそうです(笑)。なんとも頼もしい。湖岸に建つ浮城:文化館としても大変有り難く、とてもお世話になっています。

みなさん、ご存知ですか?県内の様々な分野の数ある文化財を守り、次世代につなげようと尽力なさっている滋賀県の教育委員会事務局文化財保護課さんが、今、

みなさん、ご存知ですか?県内の様々な分野の数ある文化財を守り、次世代につなげようと尽力なさっている滋賀県の教育委員会事務局文化財保護課さんが、今、

ここで一句 『浮き城に とまったとんぼ あきつくん』

ここで一句 『浮き城に とまったとんぼ あきつくん』