※現在図録は販売しておりません

展覧会

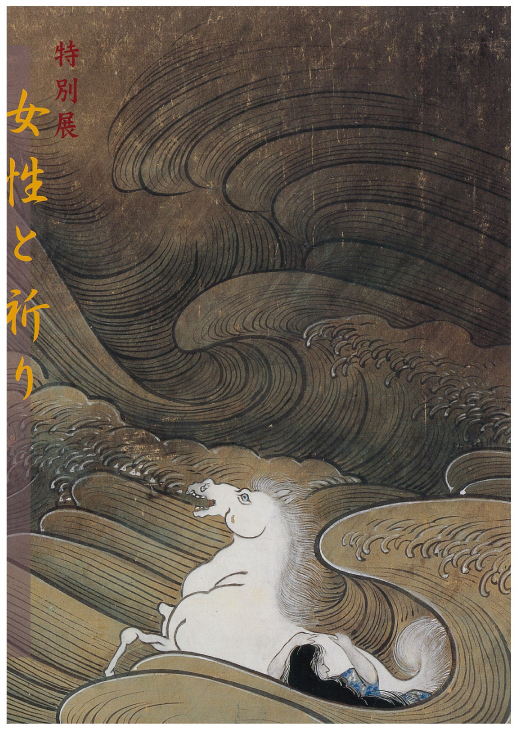

- 女性と祈り-- 信仰のすがた

- 平成19年 発行

神仏に対する信仰とは本来無垢な心の表れであり、老若男女、貴賤を問わないものです。

神仏に対する信仰とは本来無垢な心の表れであり、老若男女、貴賤を問わないものです。

日本で最初の出家者は女性であり、奈良時代から平安時代にかけて国家仏教としてその興隆を見たのは光明皇后や称徳天皇などの力によるところが大きかったといえます。

女性がその信仰の形として造り出してきた彫刻や絵画、書跡、工芸作品を紹介。

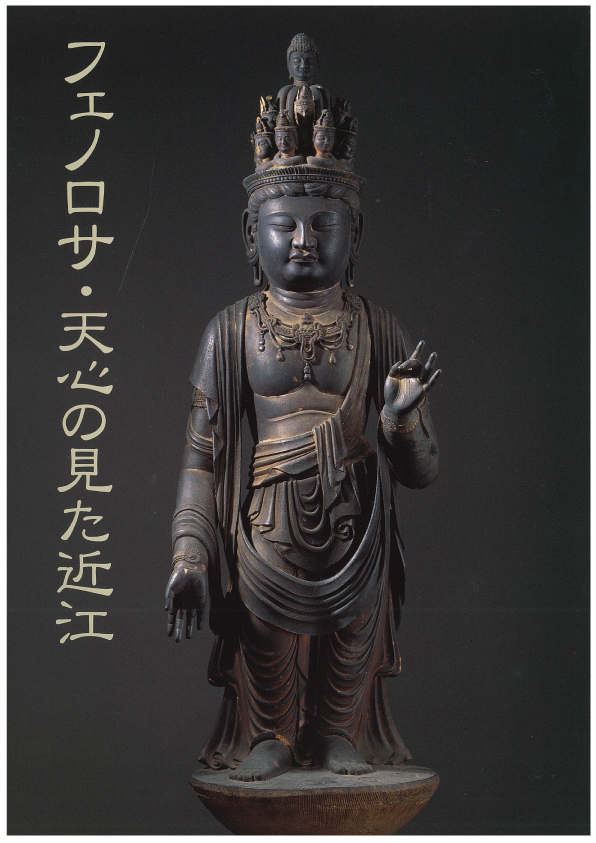

- フェノロサ・天心の見た近江

- 平成16年 発行

明治21年、政府は臨時全国宝物取調局を設置、文化財の調査に乗り出した。日本美術の優秀さやその保護の必要性を必要性を強く説いたフェノロサ・岡倉天心等彼らが見た近江の文化財の優品の数々を紹介する。

明治21年、政府は臨時全国宝物取調局を設置、文化財の調査に乗り出した。日本美術の優秀さやその保護の必要性を必要性を強く説いたフェノロサ・岡倉天心等彼らが見た近江の文化財の優品の数々を紹介する。

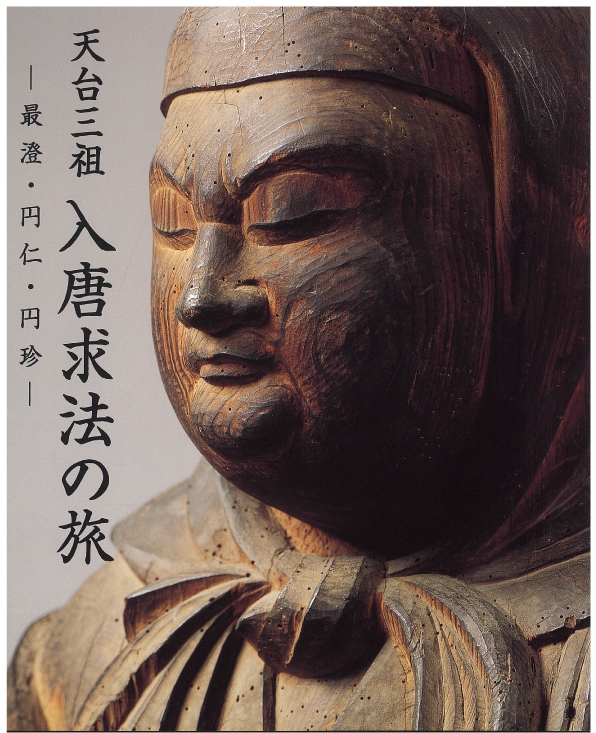

- 天台三祖入唐求法の旅

- 平成13年 発行

-

最澄によってひらかれた日本の天台宗、その後を継承した円仁、円珍の活躍。

最澄によってひらかれた日本の天台宗、その後を継承した円仁、円珍の活躍。

新仏教の基盤形成に大きな影響を与えた三人の入唐求法の道のりを振り返り、請来された美術の意義とその影響を探る。

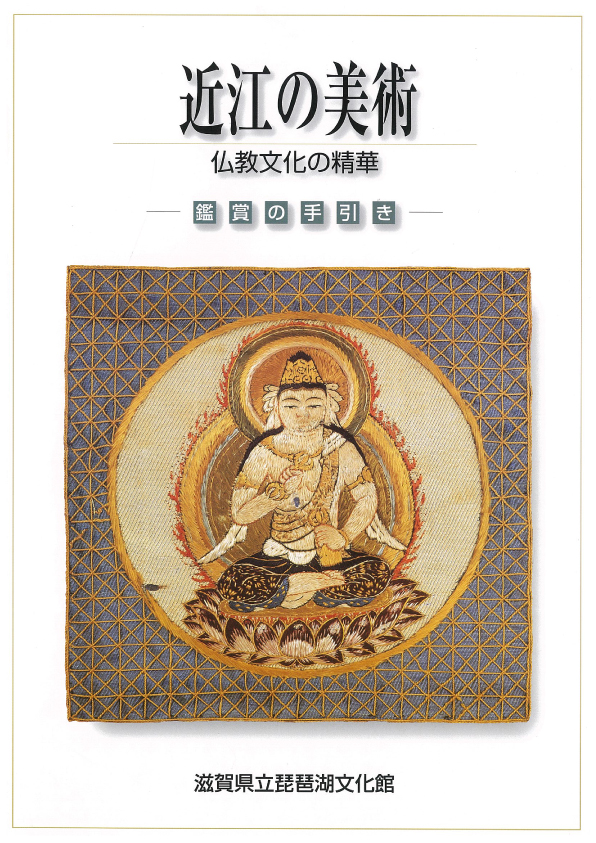

- 近江の美術 -- 鑑賞の手引き

- 平成10年 発行

仏教美術を理解するための導入として読んで頂きたい1冊

仏教美術を理解するための導入として読んで頂きたい1冊

1)釈迦の美術

2)浄土教の美術

3)密教の美術

4)神と仏の美術

5)近江の仏教遺宝

など

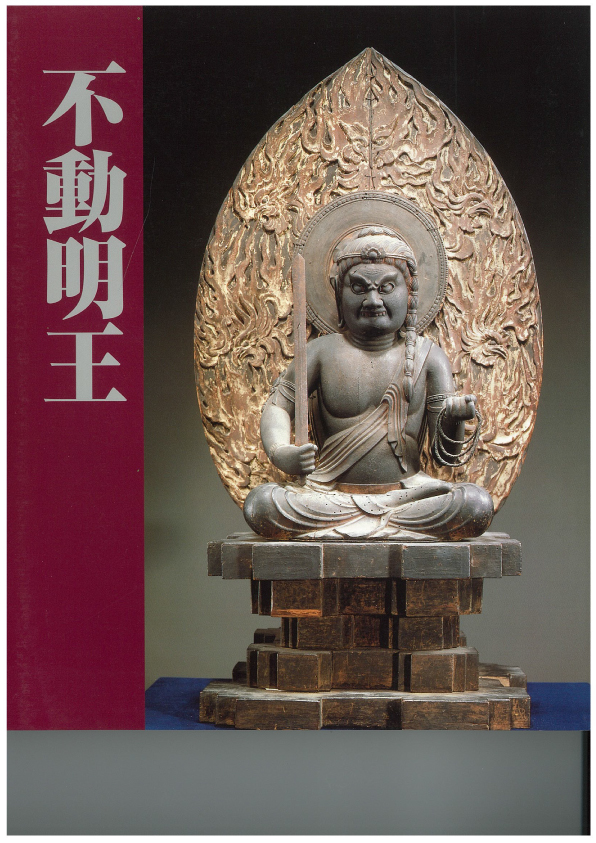

- 不 動 明 王

- 平成8年 発行

-

怒りに満ちた恐ろしい形相、 その内に秘められた大慈悲。災難から人々を守り様々な願いをも叶えるという不動明王に対する憧れは、様々な形で表現されている。不動信仰における優品の数々を紹介。

怒りに満ちた恐ろしい形相、 その内に秘められた大慈悲。災難から人々を守り様々な願いをも叶えるという不動明王に対する憧れは、様々な形で表現されている。不動信仰における優品の数々を紹介。

- 羅 漢

- 平成 6年 発行

-

仏教修行の最高段階に達し、神通力を駆使して民衆を救ったという羅漢。修験者にとって尊敬と憧れの対象である 羅漢信仰から生まれた美術作品の数々を紹介

仏教修行の最高段階に達し、神通力を駆使して民衆を救ったという羅漢。修験者にとって尊敬と憧れの対象である 羅漢信仰から生まれた美術作品の数々を紹介

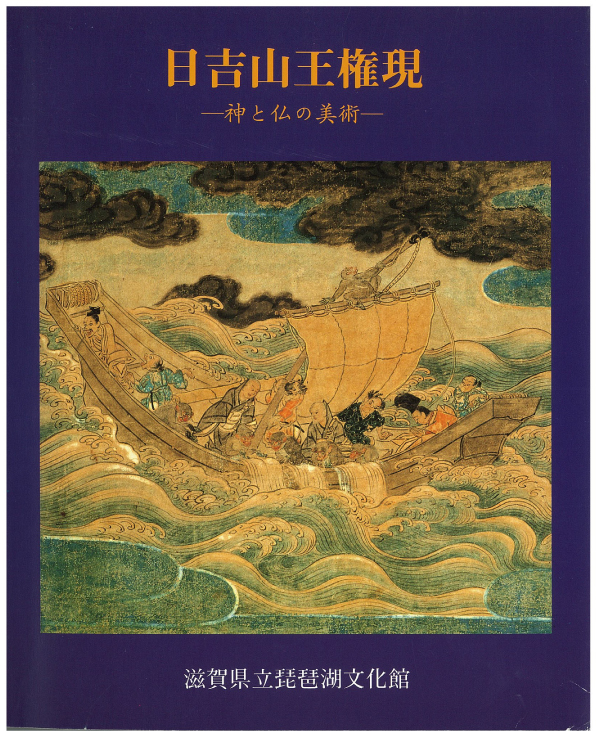

- 日吉山王権現--神と仏の美術

- 平成 3年 発行

開館30周年を記念し、日吉山王信仰から生まれた優れた美術品を集めて展覧し、山王信仰と、天台宗の広がりを紹介した。

開館30周年を記念し、日吉山王信仰から生まれた優れた美術品を集めて展覧し、山王信仰と、天台宗の広がりを紹介した。

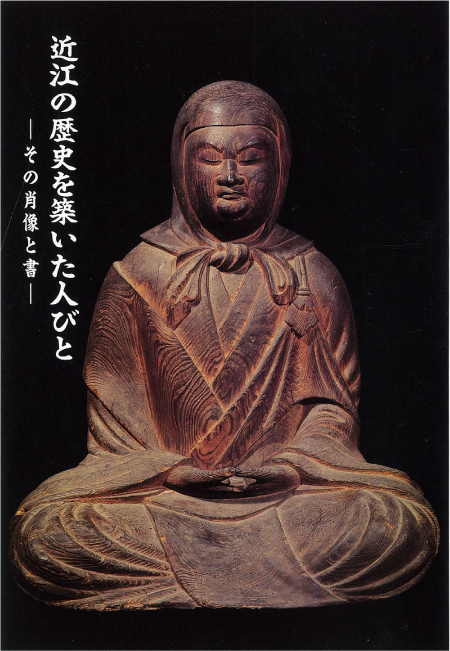

- 近江の歴史を築いた人々

- 平成元年 発行

奈良時代遣隋使となった小野妹子や大津に都をひらいた天智天皇、伝教大師最澄など、近江の古代豪族から僧侶、武士、学者、文人、画人など、近江歴史・文化を築き発展させた人々の肖像と書を紹介。

奈良時代遣隋使となった小野妹子や大津に都をひらいた天智天皇、伝教大師最澄など、近江の古代豪族から僧侶、武士、学者、文人、画人など、近江歴史・文化を築き発展させた人々の肖像と書を紹介。

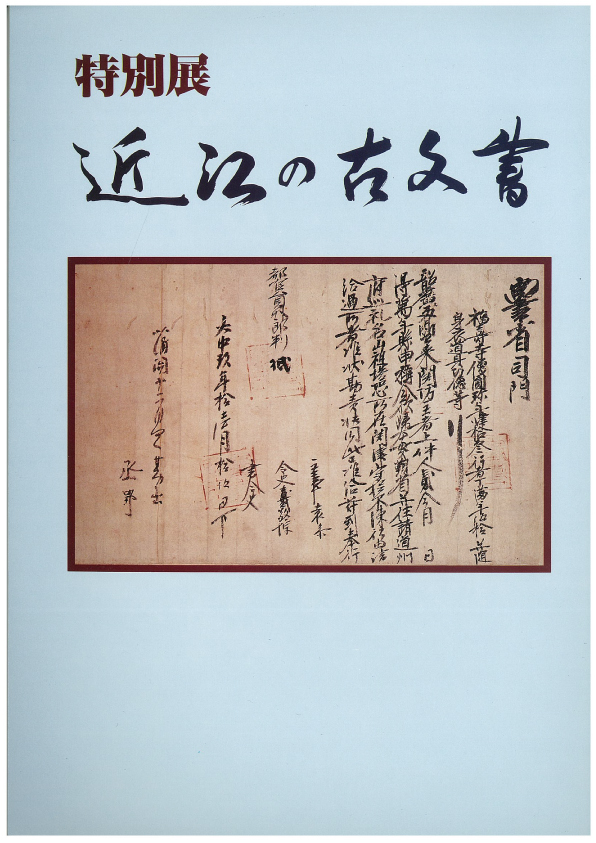

- 近江の古文書

- 昭和62年 発行

わが国には各時代を代表する古文書が多く残されていますが、その中でも”近江”に伝来する古文書は豊かな内容を持ち 、古文書の宝庫と呼ばれています。伝教大師最澄や智証大師円珍が入唐求法の際、唐の役所から発給されたパスポートなどは、厳しい 求法の旅を髣髴させ、中世からは相論(裁判)関係の古文書を紹介し、その時代に生きた人々の生活の闘いや村落の具体相を伝えます。

わが国には各時代を代表する古文書が多く残されていますが、その中でも”近江”に伝来する古文書は豊かな内容を持ち 、古文書の宝庫と呼ばれています。伝教大師最澄や智証大師円珍が入唐求法の際、唐の役所から発給されたパスポートなどは、厳しい 求法の旅を髣髴させ、中世からは相論(裁判)関係の古文書を紹介し、その時代に生きた人々の生活の闘いや村落の具体相を伝えます。

- 聖衆来迎寺 -- 近江社寺シリーズ

- 昭和59年 発行

聖衆来迎寺は、比叡山麓の比叡辻に位置する天台宗の古刹で、伝教大師最澄が建てた地蔵教院をその起源とし、長保3年 (1001)恵心僧都源信によって念仏道場として起こされて以来、様々な変遷を遂げながら今日に至っています。また比叡山の正倉院とも いわれ、その所蔵する文化財は県内はもとより、全国でも屈指のものです。特に「国宝六道絵」は、日本浄土教絵画の名品といわれて います。

聖衆来迎寺は、比叡山麓の比叡辻に位置する天台宗の古刹で、伝教大師最澄が建てた地蔵教院をその起源とし、長保3年 (1001)恵心僧都源信によって念仏道場として起こされて以来、様々な変遷を遂げながら今日に至っています。また比叡山の正倉院とも いわれ、その所蔵する文化財は県内はもとより、全国でも屈指のものです。特に「国宝六道絵」は、日本浄土教絵画の名品といわれて います。

- 近 江 の 古 経 典

- 昭和56年 発行

六世紀前半百済から仏教経典がもたらされて以来、わが国の漢字文化をはじめ、様々な分野に大きな影響を与えてきまし た。近江には京都に近いことから中央の貴紳から寄進されたものや戦乱を逃れた装飾経も伝来しており、さらに、一般民衆が書写施入 した地方経典が多く、本書では近江に縁りの代表遺作を紹介しております。

六世紀前半百済から仏教経典がもたらされて以来、わが国の漢字文化をはじめ、様々な分野に大きな影響を与えてきまし た。近江には京都に近いことから中央の貴紳から寄進されたものや戦乱を逃れた装飾経も伝来しており、さらに、一般民衆が書写施入 した地方経典が多く、本書では近江に縁りの代表遺作を紹介しております。

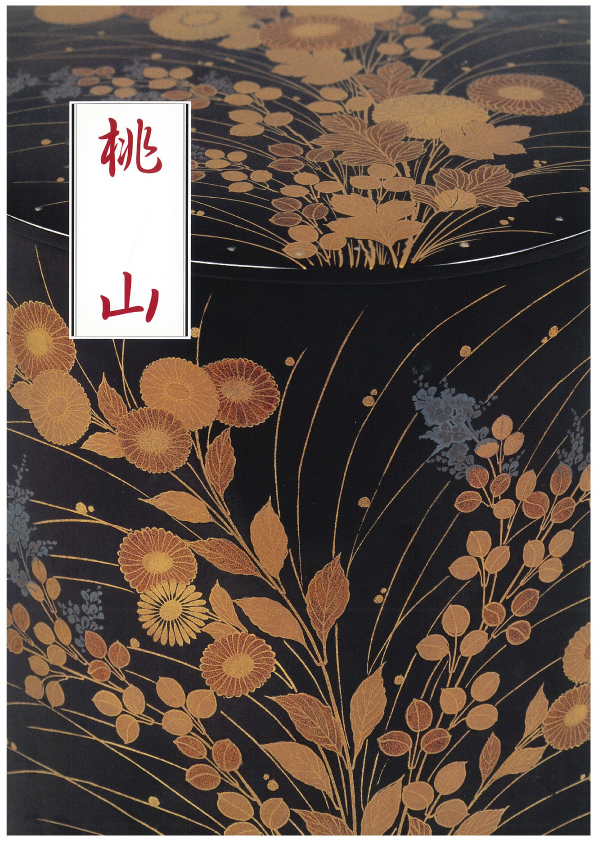

- 桃山-- 華麗なる黄金の世紀

- 平成18年 発行

織田信長・豊臣秀吉という日本史の中の英雄と密接にかかわった桃山時代の近江は, まさに日本の中心であった。

織田信長・豊臣秀吉という日本史の中の英雄と密接にかかわった桃山時代の近江は, まさに日本の中心であった。

この時代をリードした個性豊かな武将の肖像画や障壁画、蒔絵調度品などを展示し、開館45周年記念事業として開催する。

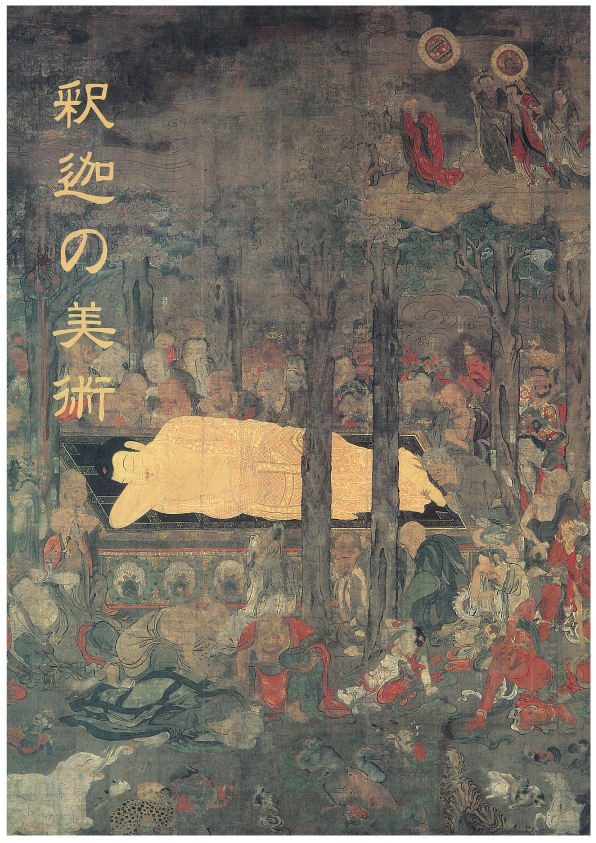

- 釈 迦 の 美 術

- 平成15年 発行

-

日本に伝わった豊かな仏教美術の中から、その基本となる釈迦の誕生から涅槃までの造形を、県下に伝来する作品を中心に紹介。

日本に伝わった豊かな仏教美術の中から、その基本となる釈迦の誕生から涅槃までの造形を、県下に伝来する作品を中心に紹介。

涅槃図や近江の舎利信仰を物語る作品を多数掲載しています。

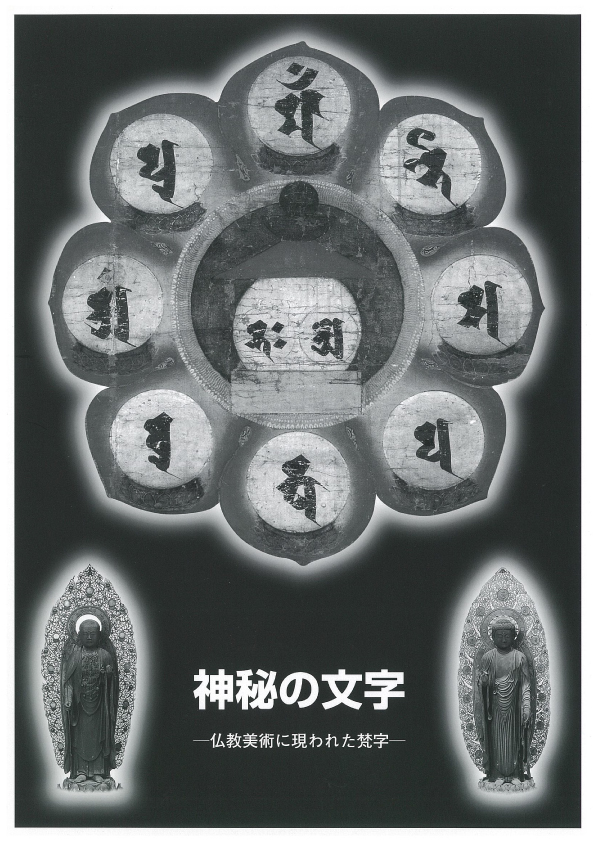

- 神 秘 の 文 字

- 平成12年 発行

-

古代インドより伝わった梵字。わが国では特に密教の世界において、梵字の意義を高め文字の神秘的意義を追求した結果、様々な仏教美術の中に優れた作品を残している。仏像・仏画・工芸品など紹介

古代インドより伝わった梵字。わが国では特に密教の世界において、梵字の意義を高め文字の神秘的意義を追求した結果、様々な仏教美術の中に優れた作品を残している。仏像・仏画・工芸品など紹介

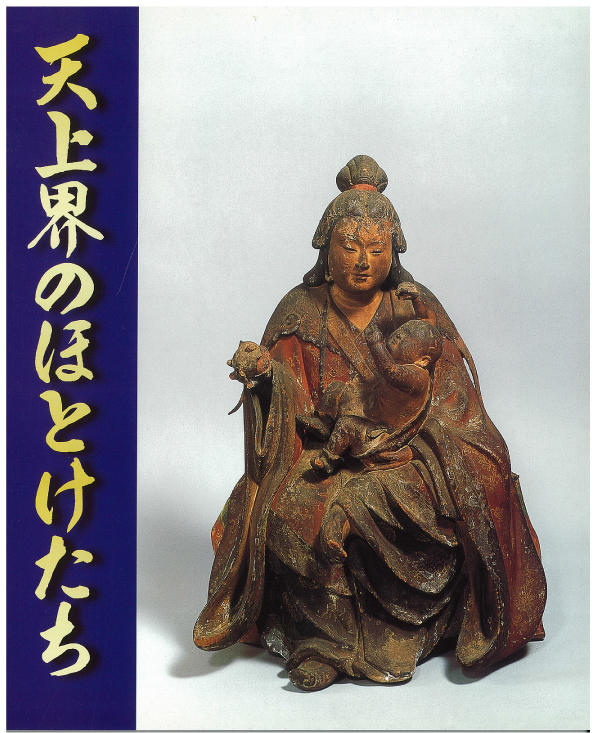

- 天上界のほとけたち

- 平成10年 発行

尊名の末尾に「天」という名のつく仏たちがいる。四天王・毘沙門天・弁財天・・・人々の諸願に応じてその姿形から 誕生の仕方、性格までも実に様々個性的である天部神を、近江に伝わる遺品を中心に紹介。

尊名の末尾に「天」という名のつく仏たちがいる。四天王・毘沙門天・弁財天・・・人々の諸願に応じてその姿形から 誕生の仕方、性格までも実に様々個性的である天部神を、近江に伝わる遺品を中心に紹介。

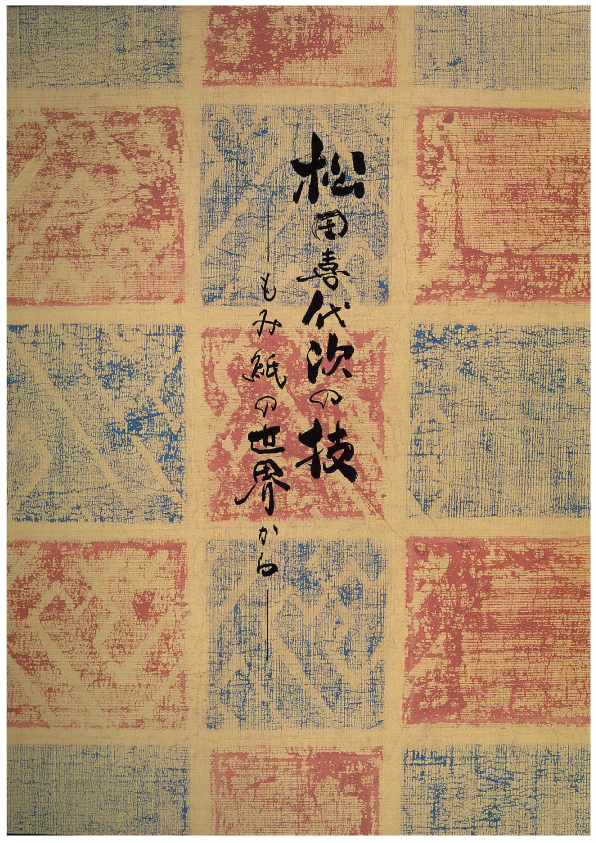

- 松田喜代次の技

- 平成8年 発行

-

紙と絵具、人間の手による“揉み”が生み出す素晴らしい

紙と絵具、人間の手による“揉み”が生み出す素晴らしい

模様「もみ紙」。

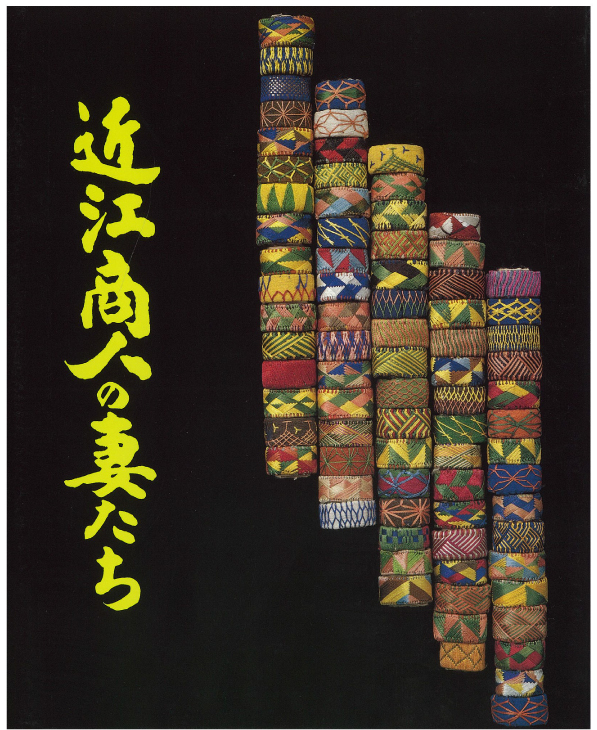

- 近江商人の妻たち

- 平成 5年 発行

-

江戸時代、質素・倹約・勤勉・信用を重んじ、全国に活躍した近江商人。その繁栄を裏で支えた商家の女性にスポットを当て、遺品の中から彼女たちの生活や生き方を垣間見る。

江戸時代、質素・倹約・勤勉・信用を重んじ、全国に活躍した近江商人。その繁栄を裏で支えた商家の女性にスポットを当て、遺品の中から彼女たちの生活や生き方を垣間見る。

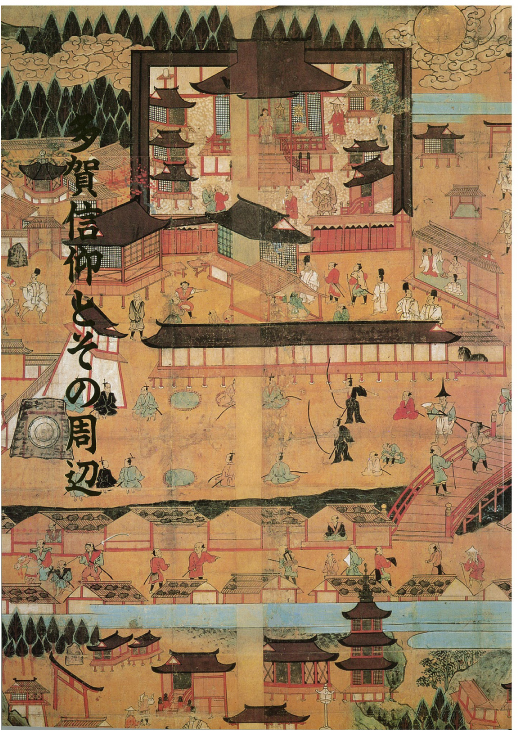

- 多賀信仰とその周辺

- 平成 2年 発行

-

幅広い信仰を集め、全国に広まった多賀信仰。「お多賀さん」の名で親しまれる多賀大社の歴史を紹介するとともに、多賀地方に育まれた社寺の歴史遺産を紹介する。

幅広い信仰を集め、全国に広まった多賀信仰。「お多賀さん」の名で親しまれる多賀大社の歴史を紹介するとともに、多賀地方に育まれた社寺の歴史遺産を紹介する。

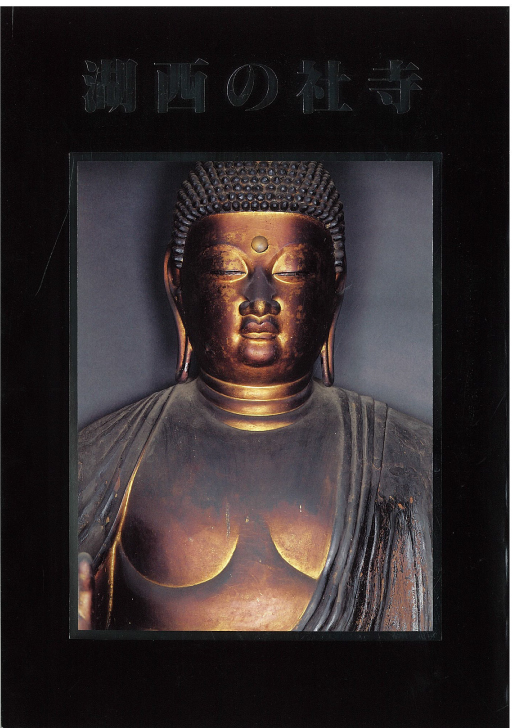

- 湖西の社寺 -- 近江社寺シリーズ

- 昭和62年 発行

旧高島郡と志賀町の湖西地域にスポットをあてて紹介。地勢上、険峻な山並みを背後にひかえ、山岳仏教の影響をうけた独特の宗教文化と、その遺品一般を対象として文化的特徴を展観する一冊。

旧高島郡と志賀町の湖西地域にスポットをあてて紹介。地勢上、険峻な山並みを背後にひかえ、山岳仏教の影響をうけた独特の宗教文化と、その遺品一般を対象として文化的特徴を展観する一冊。

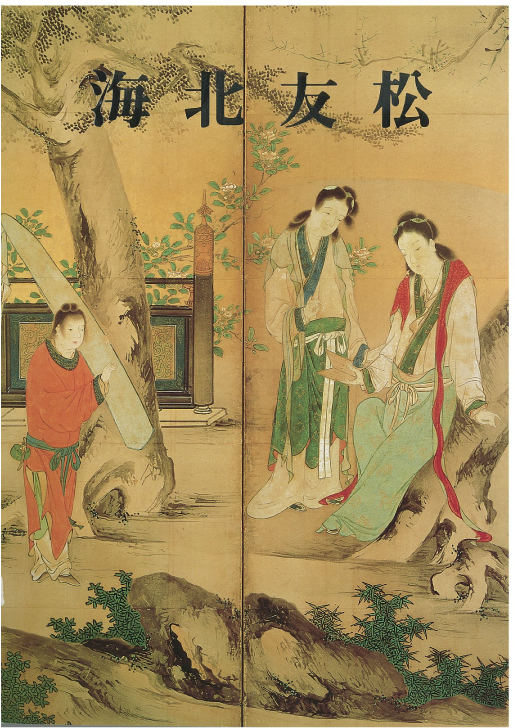

- 海 北 友 松

- 昭和61年 発行

水墨という簡素な手法でありながら、激しい筆力や変化に富んだ墨調で、十分な色彩を感じさせるような華やかさをも兼 ね備えた独特の画風。大胆に、かつ果敢に描きあげられた優品の数々を紹介。

水墨という簡素な手法でありながら、激しい筆力や変化に富んだ墨調で、十分な色彩を感じさせるような華やかさをも兼 ね備えた独特の画風。大胆に、かつ果敢に描きあげられた優品の数々を紹介。

- 布施コレクション

- 昭和58年 発行

布施コレクションの中から、鉄斎、玉堂、雅洲の作品をはじめ、古写経類、墨跡、そして今まであまり紹介されなかった鉄斎関係の陶磁器を加えて、布施コレクション全般にわたる作品を厳選して、その優秀さを本書にて紹介します。

布施コレクションの中から、鉄斎、玉堂、雅洲の作品をはじめ、古写経類、墨跡、そして今まであまり紹介されなかった鉄斎関係の陶磁器を加えて、布施コレクション全般にわたる作品を厳選して、その優秀さを本書にて紹介します。

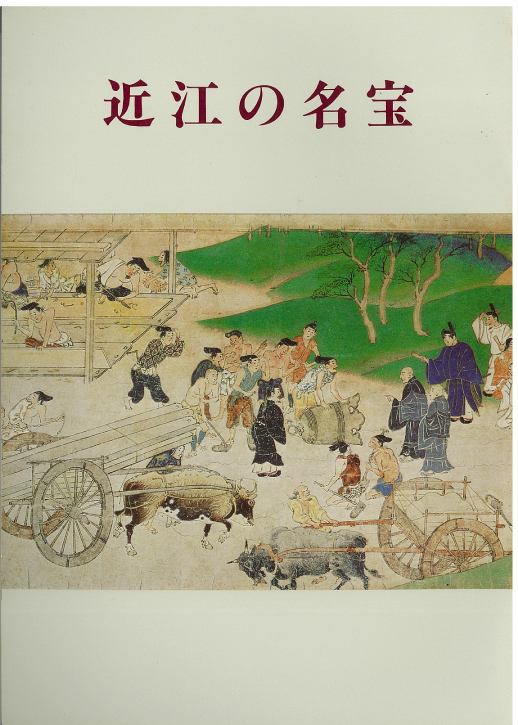

- 近 江 の 名 宝

- 昭和56年 発行

布施コレクションの中から、鉄斎、玉堂、雅洲の作品をはじめ、古写経類、墨跡、そして今まであまり紹介され なかった鉄斎関係の陶磁器を加えて、布施コレクション全般にわたる作品を厳選して、その優秀さを本書にて紹介します。

布施コレクションの中から、鉄斎、玉堂、雅洲の作品をはじめ、古写経類、墨跡、そして今まであまり紹介され なかった鉄斎関係の陶磁器を加えて、布施コレクション全般にわたる作品を厳選して、その優秀さを本書にて紹介します。

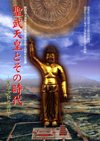

- 聖武天皇とその時代

- 平成17年 発行

-

聖武天皇時代の華麗な天平文化を示す仏教美術の名品を紹介。

聖武天皇時代の華麗な天平文化を示す仏教美術の名品を紹介。

また、滋賀県文化財保護協会の最新の発掘調査の成果から聖武天皇時代の近江の実像に迫る。

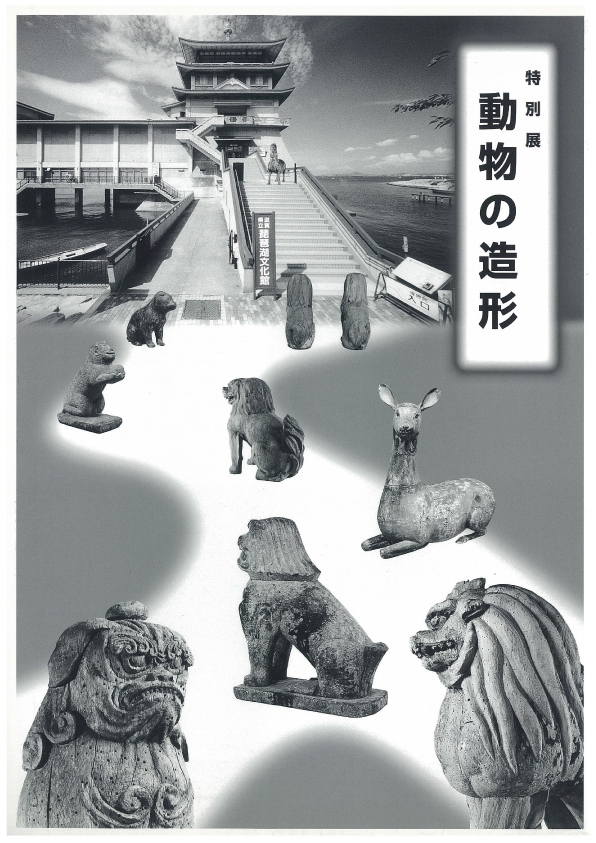

- 動 物 の 造 形

- 平成14年 発行

-

古くから人間の身近に存在し、時には礼拝の対象ともなってきた動物たち。本書では、獅子・狛犬・象・馬・鹿・猿など、古代~中世の宗教美術を中心に、近世に至る動物表現の素晴らしい美術作品を紹介。

古くから人間の身近に存在し、時には礼拝の対象ともなってきた動物たち。本書では、獅子・狛犬・象・馬・鹿・猿など、古代~中世の宗教美術を中心に、近世に至る動物表現の素晴らしい美術作品を紹介。

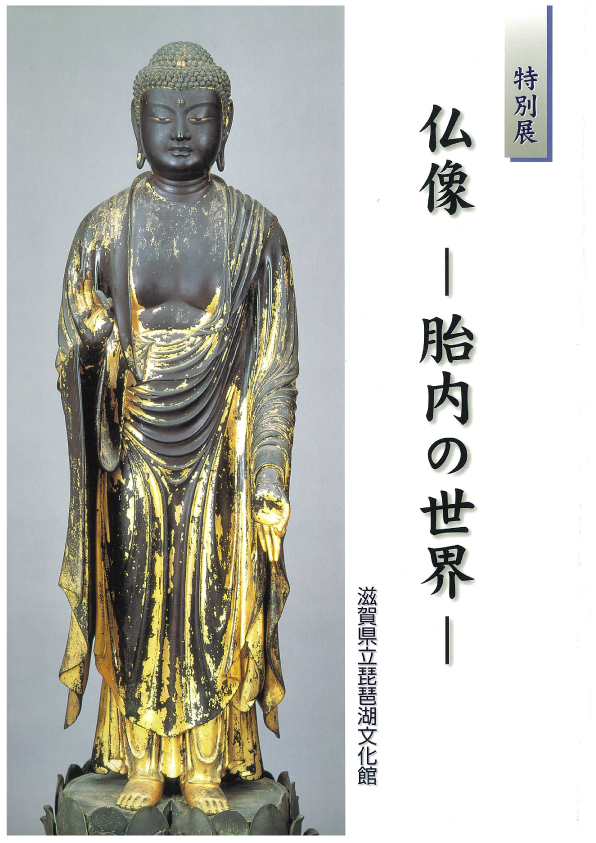

- 仏像 -- 胎内の世界

- 平成11年 発行

-

わが国では、6世紀中ごろの仏教伝来以降、各時代を通じて仏像が造形された。その中にあって、胎内に様々な納入品を有する仏像が存在している。本展では、胎内納入のあり方を通して、仏像についてのもう一つの時代相を見つめ直した。

わが国では、6世紀中ごろの仏教伝来以降、各時代を通じて仏像が造形された。その中にあって、胎内に様々な納入品を有する仏像が存在している。本展では、胎内納入のあり方を通して、仏像についてのもう一つの時代相を見つめ直した。

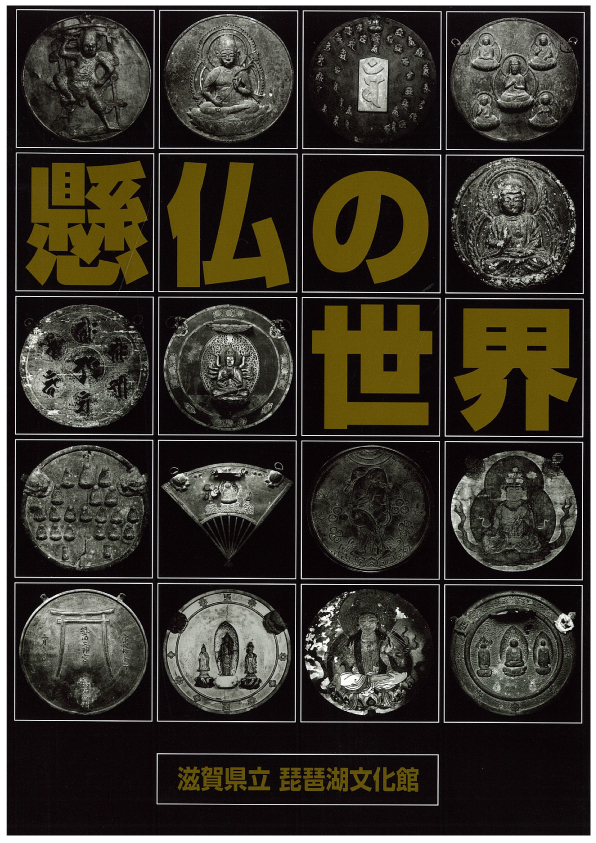

- 懸 仏 の 世 界

- 平成9年 発行

-

懸仏は、神仏習合思想が盛んになる平安時代後期に成立し、中世を通じて各地で盛んに造立された。本展覧会では、県内の代表作を集めるとともに、懸仏の歴史的変遷や信仰の意義を展覧した

懸仏は、神仏習合思想が盛んになる平安時代後期に成立し、中世を通じて各地で盛んに造立された。本展覧会では、県内の代表作を集めるとともに、懸仏の歴史的変遷や信仰の意義を展覧した

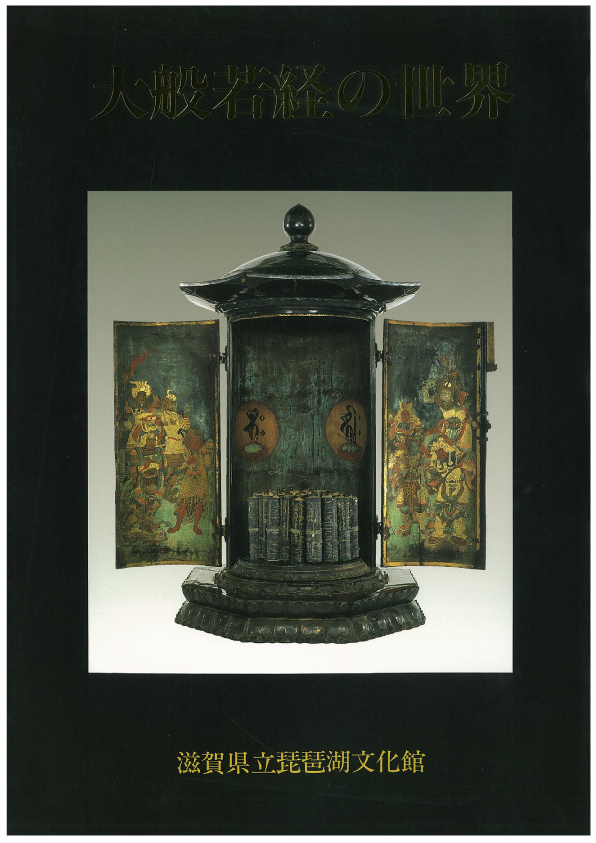

- 大般若経の世界

- 平成7年 発行

-

全六百巻に至る大般若経。仏教思想の根幹である「空」の思想や六波羅蜜(菩薩の実践徳目)を解いた般若経典の集大成。長屋王願経をはじめ優品の数々、近江にも多数残るその関連作品を紹介する。>

全六百巻に至る大般若経。仏教思想の根幹である「空」の思想や六波羅蜜(菩薩の実践徳目)を解いた般若経典の集大成。長屋王願経をはじめ優品の数々、近江にも多数残るその関連作品を紹介する。>

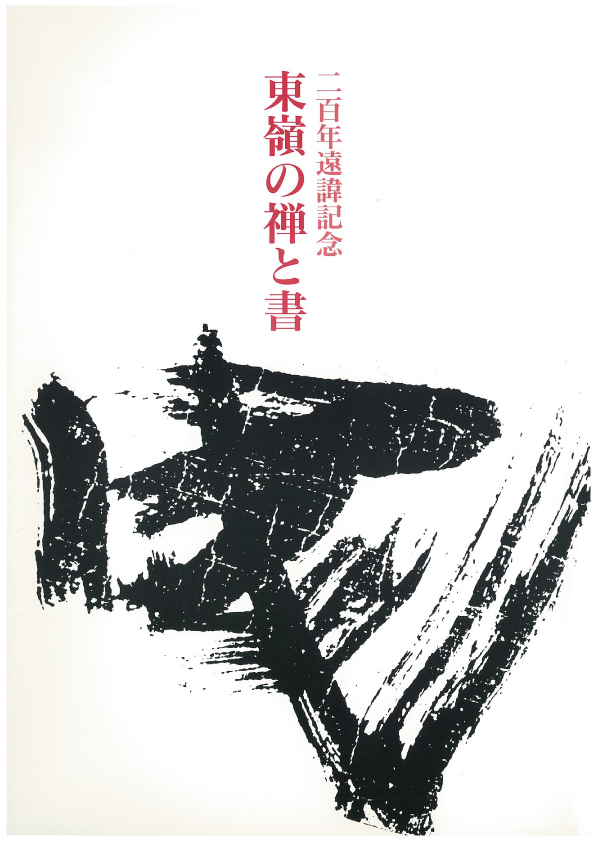

- 東嶺の禅と書

- 平成 5年 発行

近江に生まれ9歳で出家、その後駿河の白隠の元に赴き、印可を受けた東嶺禅師。形式を脱した破格の墨痕、神道の霊的境地が加味されて生まれた独自の禅書を紹介。

近江に生まれ9歳で出家、その後駿河の白隠の元に赴き、印可を受けた東嶺禅師。形式を脱した破格の墨痕、神道の霊的境地が加味されて生まれた独自の禅書を紹介。

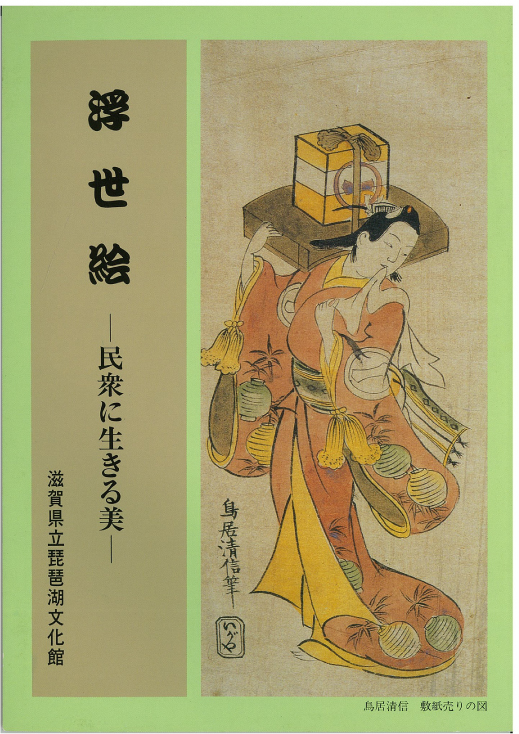

- 浮世絵-- 民衆に生きる美

- 平成 2年 発行

-

江戸時代から明治初年に至る約200年の間に流行した浮世絵。それら名品の歴史をたどりながら、浮世絵の美と、描かれた民衆の生活・風俗・風景などを概観する。

江戸時代から明治初年に至る約200年の間に流行した浮世絵。それら名品の歴史をたどりながら、浮世絵の美と、描かれた民衆の生活・風俗・風景などを概観する。

- 滋賀県指定文化財美術工芸品

- 昭和62年 発行

昭和32年に県指定文化財第一号が誕生してから30年の間に美術工芸品の指定は 135件にのぼる。各時代に高度な文化が発 展してきた近江の優れた文化財を全て紹介する。(昭和62年編集発行)

昭和32年に県指定文化財第一号が誕生してから30年の間に美術工芸品の指定は 135件にのぼる。各時代に高度な文化が発 展してきた近江の優れた文化財を全て紹介する。(昭和62年編集発行)

- 甲賀の社寺 -- 近江社寺シリーズ

- 昭和60年 発行

甲賀市には常楽寺や長寿寺、善水寺、櫟野寺、など著名な大寺や飯道神社、油日神社という大社をはじめとして多くの社 寺が存在し近江の中でも文化財が集中するところです。本書では、このような豊富な信仰資料を紹介し、甲賀の古代・中世の人々がど のような仏像、仏画に、そして経典に祈りをささげたのかを探ります。

甲賀市には常楽寺や長寿寺、善水寺、櫟野寺、など著名な大寺や飯道神社、油日神社という大社をはじめとして多くの社 寺が存在し近江の中でも文化財が集中するところです。本書では、このような豊富な信仰資料を紹介し、甲賀の古代・中世の人々がど のような仏像、仏画に、そして経典に祈りをささげたのかを探ります。

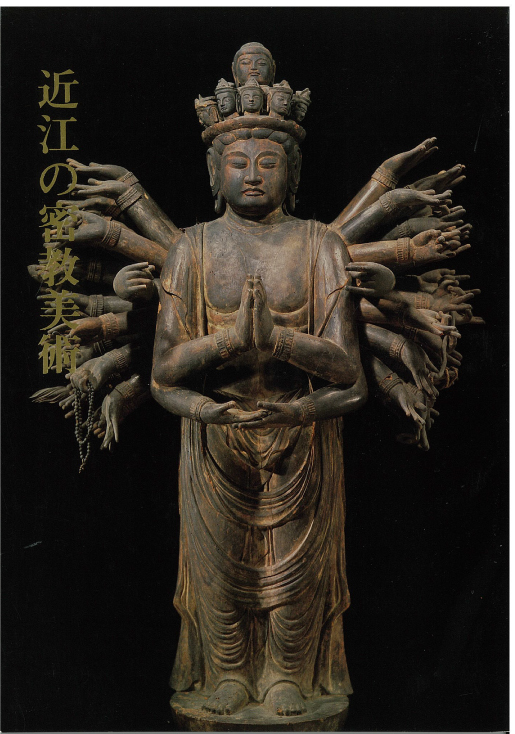

- 近江の密教美術

- 昭和58年 発行

近江の中心的寺院である延暦寺、園城寺、石山寺が天台密教、真言密教の寺院として輝かしい歴史を持っており、この密 教文化が全国に広まっております。

近江の中心的寺院である延暦寺、園城寺、石山寺が天台密教、真言密教の寺院として輝かしい歴史を持っており、この密 教文化が全国に広まっております。

本書に紹介する文化財は、各寺院において現在も信仰の対象とされているものであり、古代 からの密教の流れが様々な変容を遂げながら今もなお息づいているものです。