皆さんお楽しみいただけましたか?5月のあきつブログは、今年が「明治150年」にあたることから、「文化館的『明治』集中月間」として、館蔵品の中からいくつか作品紹介をしてきました。読みやすく親しみやすい文章で書くことを信条としたブログを中心に、「興味を持って貰えたら嬉しいな」と、そんな気持ちで始まった「明治モノ語り」。それなら統一タイトルは「チョコっと明治」にする?という提案がありましたが、職場内で異議申し立てがあり即却下・・・実際には、それこそ甘いチョコレートが必要なくらい知的労働に明け暮れる日々を送ることになりました。。。

少し僕の話になりますが、中学・高校と社会科の授業で近・現代は(3学期後半で時間がないため)先生もほぼスッ飛ばし・・・あまり記憶にゴザイマセン。ですので実は苦手です(泣)。

それでも、紹介する作品が決まり、職場の皆さんと「あーだ」「こーだ」話をしていると、いろんな発見がありました。(一番の発見は職員の中に「隠れ幕末・維新マニア」がいたこと!学生の頃に史実を追って様々な歴史の舞台を訪ね歩いたそうです!)

この1ヶ月、職場の皆さんに触発されながら、素人ながらにいろいろと調べ(学べた気になっている僕ですが)、身に沁みて感じたことがあります。それは「近代は史実がハッキリと残り過ぎているだけに、短い文章で紹介するのは存外に難しい!」ということでした。悩みながら作業を進める僕でしたが、そこは休館していても文化館!「この資料調べてみては」と助言をくれる、調べもの・調べ方についてのエキスパートが身近にいて下さったので、とても有り難かったデス。ご縁あって文化館のキャラクターとなった僕ですが、楽しくお仕事させていただいております。

この1ヶ月、職場の皆さんに触発されながら、素人ながらにいろいろと調べ(学べた気になっている僕ですが)、身に沁みて感じたことがあります。それは「近代は史実がハッキリと残り過ぎているだけに、短い文章で紹介するのは存外に難しい!」ということでした。悩みながら作業を進める僕でしたが、そこは休館していても文化館!「この資料調べてみては」と助言をくれる、調べもの・調べ方についてのエキスパートが身近にいて下さったので、とても有り難かったデス。ご縁あって文化館のキャラクターとなった僕ですが、楽しくお仕事させていただいております。

気付いたのですが、ひとえに「文化財」と言っても、楽しみ方がいろいろありますね。作品自体の美しさ、繊細さ、力強さなどを感じとる楽しみ方。作品の時代背景や作者の意図を読み解く楽しみ方。そして今回僕は、作品について「調べる」という楽しみ方を知りました。どれも、作品とじっくり向き合うことで得られる楽しみです。

文化財の楽しみ方は多種多様、広がる世界がいっぱいあります。一つの作品をきっかけに、皆さんもいろんな楽しみ方を見付けて下さいね。

ちなみに僕が書いた「大津事件関係資料」は内容的にほぼ番外編(ゴメンナサイ)。裏ネタ的要素が強いのですが、大津事件が起こった頃の滋賀県史関連の図書を調べると、必ずと言っていいほど、すぐ隣に「琵琶湖疎水」の記事が載っていました。なるほど琵琶湖疎水も明治期の滋賀県にとって一大事業。「調べる」楽しみの余波として、ここまで読んで下さった皆さんへ、今春のサービスカットをご紹介。是非訪ねてみたい明治の文化遺産です。

ちなみに僕が書いた「大津事件関係資料」は内容的にほぼ番外編(ゴメンナサイ)。裏ネタ的要素が強いのですが、大津事件が起こった頃の滋賀県史関連の図書を調べると、必ずと言っていいほど、すぐ隣に「琵琶湖疎水」の記事が載っていました。なるほど琵琶湖疎水も明治期の滋賀県にとって一大事業。「調べる」楽しみの余波として、ここまで読んで下さった皆さんへ、今春のサービスカットをご紹介。是非訪ねてみたい明治の文化遺産です。

※「明治モノ語り」は今後も継続予定~乞うご期待!

筆:あきつ

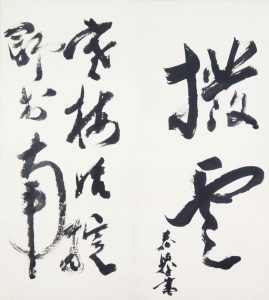

さて、こちらが春挙の書いた書です。全体に、線はやや細めですが、一字一字力強くしっかりと書かれています。右の大きな2文字は「撥雲(はつうん:暗雲を取り除くという意味)」ですね。そして、左の2行は「寒梅始綻/野村南(寒梅始メテ綻フ/野村ノ南)」と書かれています。こちらは、永源寺の開祖・寂室元光(1290-136)の偈頌(げじゅ:仏の教えを詩歌の形で分かり易く説いたもの)から採られたもののようです。句の意味は。。。え~っと、禅の言葉なのでやはり難解ですね~。ここはみなさま、自力で悟りを開いて頂くことにいたしましょう(笑)。

さて、こちらが春挙の書いた書です。全体に、線はやや細めですが、一字一字力強くしっかりと書かれています。右の大きな2文字は「撥雲(はつうん:暗雲を取り除くという意味)」ですね。そして、左の2行は「寒梅始綻/野村南(寒梅始メテ綻フ/野村ノ南)」と書かれています。こちらは、永源寺の開祖・寂室元光(1290-136)の偈頌(げじゅ:仏の教えを詩歌の形で分かり易く説いたもの)から採られたもののようです。句の意味は。。。え~っと、禅の言葉なのでやはり難解ですね~。ここはみなさま、自力で悟りを開いて頂くことにいたしましょう(笑)。

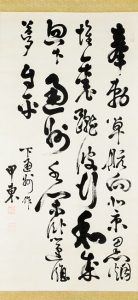

それがコチラ!う~ん、達筆すぎて難解ですよね。事務方で働く素人の私には全く読めません(笑)。聞くところによると、これには漢詩が書かれており、大久保利通が通州の運河を下った時に詠んだ詩だとか。通州とは、今の中国北京市通州区のことで、北京と天津を結ぶ運河の北に位置します。大久保利通は、明治7年(1874)5月に起きた台湾出兵の和平交渉のため、日本側の全権弁理大臣として、同年8月に清国の首都北京へ向かいました。難航した交渉はイギリスの調停もあり、10月末に和議が成立します。

それがコチラ!う~ん、達筆すぎて難解ですよね。事務方で働く素人の私には全く読めません(笑)。聞くところによると、これには漢詩が書かれており、大久保利通が通州の運河を下った時に詠んだ詩だとか。通州とは、今の中国北京市通州区のことで、北京と天津を結ぶ運河の北に位置します。大久保利通は、明治7年(1874)5月に起きた台湾出兵の和平交渉のため、日本側の全権弁理大臣として、同年8月に清国の首都北京へ向かいました。難航した交渉はイギリスの調停もあり、10月末に和議が成立します。

さて、私も久し振りに出勤して、はっと気が付きました!ほんの一ヶ月前には、桜舞い散る景色だったのに、あたりはすっかり初夏の装い。新緑の若葉に包まれています。そして、このみずみずしい新緑に取り囲まれた文化館の。。。あら?別館の、夢殿を思わせる八角形の屋根の頂きには、何かがありますね?何でしょう?ズームアップして見てみましょう(↓)。

さて、私も久し振りに出勤して、はっと気が付きました!ほんの一ヶ月前には、桜舞い散る景色だったのに、あたりはすっかり初夏の装い。新緑の若葉に包まれています。そして、このみずみずしい新緑に取り囲まれた文化館の。。。あら?別館の、夢殿を思わせる八角形の屋根の頂きには、何かがありますね?何でしょう?ズームアップして見てみましょう(↓)。 これはよく蓮の花に間違えられるのですが、シャクナゲのツボミなんです。滋賀県の花でもあるシャクナゲの花は、ちょうど今、4月下旬~5月上旬が見頃で、今年も県内各地の名所からの開花情報が聞こえてきていますよね。そんな便りを聞くと、別館の屋根の上のツボミも、気のせいか、いつもより大きく膨らんでいるように見えてきます。。。

これはよく蓮の花に間違えられるのですが、シャクナゲのツボミなんです。滋賀県の花でもあるシャクナゲの花は、ちょうど今、4月下旬~5月上旬が見頃で、今年も県内各地の名所からの開花情報が聞こえてきていますよね。そんな便りを聞くと、別館の屋根の上のツボミも、気のせいか、いつもより大きく膨らんでいるように見えてきます。。。 この改新作業、けっこう大変だったんですが。。。職員が皆、力を合わせて取り組んだ効果が、さっそくこの数字にも表れてきたと思うと、がんばった甲斐があった。。。かな?

この改新作業、けっこう大変だったんですが。。。職員が皆、力を合わせて取り組んだ効果が、さっそくこの数字にも表れてきたと思うと、がんばった甲斐があった。。。かな?

滋賀各地の神社に古くから伝わる貴重な面も出品されている、というわけなのです(詳しくは「

滋賀各地の神社に古くから伝わる貴重な面も出品されている、というわけなのです(詳しくは「

積み重ねとは大事なことですね。とは言え、第○話の回数が増えると、実は見えないところで更新に手を入れなければならない箇所が増え、本編の文章を書くより、更新作業の方が手間がかかる・・・という困った状態になり、更新の度に職員から(クレームにも似た)悲鳴が上がるようになりました。。。それならば!と50話突破を記念して、思い切ってこの「リニューアル」を決行したというわけなのです。どうですか?みなさん、見やすくなりました?画像を配置したことにより、「あ、これも見てみようかな」という気になっていただけた・・・ならば、このリニューアルは大成功?!ということに!・・・職場内では評判も上々なのですがね(笑)。

積み重ねとは大事なことですね。とは言え、第○話の回数が増えると、実は見えないところで更新に手を入れなければならない箇所が増え、本編の文章を書くより、更新作業の方が手間がかかる・・・という困った状態になり、更新の度に職員から(クレームにも似た)悲鳴が上がるようになりました。。。それならば!と50話突破を記念して、思い切ってこの「リニューアル」を決行したというわけなのです。どうですか?みなさん、見やすくなりました?画像を配置したことにより、「あ、これも見てみようかな」という気になっていただけた・・・ならば、このリニューアルは大成功?!ということに!・・・職場内では評判も上々なのですがね(笑)。

休館となった平成20年度以降、当館のホームページは、常に「休館中」であることを意識し、展示公開の機会が減った収蔵品紹介の充実、文化財情報の発信などを行ってきました。時には利便性やデザイン性を改め、閲覧して下さるみなさんを飽きさせない工夫を行い、より魅力的なホームページ作りへと、手を加えてきた結果です。また、その都度、更新の苦労をしてきた歴代職員さん達の顔を思い浮かべると、ここは「踏ん張りどころ」で「頑張りどころ」でした。まだまだ改変の余地はありますが、今後も「見やすく分かりやすい情報」を提供できるように、みんなで頑張っていきたいと思います。

休館となった平成20年度以降、当館のホームページは、常に「休館中」であることを意識し、展示公開の機会が減った収蔵品紹介の充実、文化財情報の発信などを行ってきました。時には利便性やデザイン性を改め、閲覧して下さるみなさんを飽きさせない工夫を行い、より魅力的なホームページ作りへと、手を加えてきた結果です。また、その都度、更新の苦労をしてきた歴代職員さん達の顔を思い浮かべると、ここは「踏ん張りどころ」で「頑張りどころ」でした。まだまだ改変の余地はありますが、今後も「見やすく分かりやすい情報」を提供できるように、みんなで頑張っていきたいと思います。 中国、東南アジア、南アジアを中心に生息していて、日本には中国から伝わったようです。異国からやってきた、羽を広げると美しくゴージャスな鳥に、当時の人もトリコになったのでしょうか?日本でも多くの画家が好んでクジャクの姿を描いています。当館の館蔵品の中にもクジャクを描いた作品があり

中国、東南アジア、南アジアを中心に生息していて、日本には中国から伝わったようです。異国からやってきた、羽を広げると美しくゴージャスな鳥に、当時の人もトリコになったのでしょうか?日本でも多くの画家が好んでクジャクの姿を描いています。当館の館蔵品の中にもクジャクを描いた作品があり

先日、当館における文化財の保存環境、特に温湿度についてのお話をこのブログで紹介させていただきました。

先日、当館における文化財の保存環境、特に温湿度についてのお話をこのブログで紹介させていただきました。

大きさは約8cmほど、画面はデジタル表示でアンテナのような物がついています。実はコレ、文化財の保存環境を維持する上で、非常に重要な役割を果たしています。

大きさは約8cmほど、画面はデジタル表示でアンテナのような物がついています。実はコレ、文化財の保存環境を維持する上で、非常に重要な役割を果たしています。 当館で今まで使っていたデータロガーは、旧式のパソコンでしかデータを取得することができず、現在使用しているパソコンとの互換性がとれなくなってきたため、新バージョンを導入することになりました。正常に作動するかどうか、新旧を並べて確認をしてみたところ、そこはさすがにおNew。感度は今までより更に向上しているようで、安心して見張りをお任せしていくことになりました。

当館で今まで使っていたデータロガーは、旧式のパソコンでしかデータを取得することができず、現在使用しているパソコンとの互換性がとれなくなってきたため、新バージョンを導入することになりました。正常に作動するかどうか、新旧を並べて確認をしてみたところ、そこはさすがにおNew。感度は今までより更に向上しているようで、安心して見張りをお任せしていくことになりました。

(会期:残りわずか!)。

(会期:残りわずか!)。 琵琶湖文化館は、本日(4/2)より新年度の開始です。今年は桜前線も、3月後半からの急激な気温の上昇で、足早に駆け抜けているようですね。予定を早めて、この土日にお花見に行かれた方も多いのではないでしょうか?文化館の建つ打出浜の今日の様子は?ほら、こんな感じ!満開の桜に囲まれて、心地よい新年度のスタートです。

琵琶湖文化館は、本日(4/2)より新年度の開始です。今年は桜前線も、3月後半からの急激な気温の上昇で、足早に駆け抜けているようですね。予定を早めて、この土日にお花見に行かれた方も多いのではないでしょうか?文化館の建つ打出浜の今日の様子は?ほら、こんな感じ!満開の桜に囲まれて、心地よい新年度のスタートです。 そうそう、3月末には文化財講座「打出のコヅチ」プレ講座(5月17日開催)のチラシも出来上がりました。さっそく県内の図書館・博物館等へも発送させていただきましたので、お見かけになったら、ぜひお手に取ってご覧くださいませ。もちろん、ただいま受講のお申込み受付中です!

そうそう、3月末には文化財講座「打出のコヅチ」プレ講座(5月17日開催)のチラシも出来上がりました。さっそく県内の図書館・博物館等へも発送させていただきましたので、お見かけになったら、ぜひお手に取ってご覧くださいませ。もちろん、ただいま受講のお申込み受付中です!

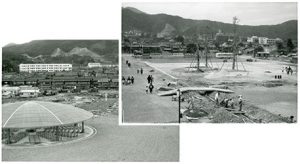

文化館は現在、本館と別館の3階部分が工事用の足場で覆われています。「何をしているの?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。実は屋根の軒先、外回廊の天井に開館当時からついている照明器具を撤去するための足場です。

文化館は現在、本館と別館の3階部分が工事用の足場で覆われています。「何をしているの?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。実は屋根の軒先、外回廊の天井に開館当時からついている照明器具を撤去するための足場です。 ご用意いたしました。昭和36年開館当初に撮影されたこの写真。ほら!ね。本館・別館ともに、3階に煌々と照明が灯っているでしょう?!この頃文化館では、夜になると屋上のトンボと共にこの外回廊にも灯りがついていました。ライトアップされ、夜の景色に浮かび上がる文化館はさながら不夜城のようだったと言われています。

ご用意いたしました。昭和36年開館当初に撮影されたこの写真。ほら!ね。本館・別館ともに、3階に煌々と照明が灯っているでしょう?!この頃文化館では、夜になると屋上のトンボと共にこの外回廊にも灯りがついていました。ライトアップされ、夜の景色に浮かび上がる文化館はさながら不夜城のようだったと言われています。

中世の庶民の暮らしを村人が書き残したこの菅浦文書は、まさしく私たちの「近江」を語る上で、欠くことのできない大変貴重な資料なのです。

中世の庶民の暮らしを村人が書き残したこの菅浦文書は、まさしく私たちの「近江」を語る上で、欠くことのできない大変貴重な資料なのです。

もう一つ、こちらは近江八景図ではありませんが、文政5年(1822)に日吉大社の祝部(神職)生源寺業蕃が描いた「日吉祭礼図」のなかにある「唐崎の松」です。唐崎の松には、大津宮遷都の翌年668年に、もと奈良にいた日吉大社の神がここに降り立ったという伝承があり、日吉大社とは深いゆかりのあるもの。この絵でも松がひときわ大きく立派に描かれているように見えるのは。。。気のせいですか?

もう一つ、こちらは近江八景図ではありませんが、文政5年(1822)に日吉大社の祝部(神職)生源寺業蕃が描いた「日吉祭礼図」のなかにある「唐崎の松」です。唐崎の松には、大津宮遷都の翌年668年に、もと奈良にいた日吉大社の神がここに降り立ったという伝承があり、日吉大社とは深いゆかりのあるもの。この絵でも松がひときわ大きく立派に描かれているように見えるのは。。。気のせいですか?

昨日(4日)、世界記憶遺産『 朝鮮通信使に関する記録 』登録記念展が開催されている安土城考古博物館さんでは、関連講座「朝鮮通信使と近江」が行われ、85名の皆さまにご参加いただきました。朝鮮人街道の名が残り、近江八幡市の資料が登録されたこともあって、地元近隣の方々も多くご参加いただき、このような展覧会や講座を共催という立場ながら協力することが出来て、本当に良かったなと思います。また、講座終了後には、ギャラリートークも行われ、展示作品を見ながら1点1点について、詳しい解説がありました。

昨日(4日)、世界記憶遺産『 朝鮮通信使に関する記録 』登録記念展が開催されている安土城考古博物館さんでは、関連講座「朝鮮通信使と近江」が行われ、85名の皆さまにご参加いただきました。朝鮮人街道の名が残り、近江八幡市の資料が登録されたこともあって、地元近隣の方々も多くご参加いただき、このような展覧会や講座を共催という立場ながら協力することが出来て、本当に良かったなと思います。また、講座終了後には、ギャラリートークも行われ、展示作品を見ながら1点1点について、詳しい解説がありました。

この書は、会場で登録認定作品の近江八幡市指定文化財「李邦彦(イ・バンオン)詩書」と並んで展示されていますが、両方ともよく似た字体で、全体の雰囲気が同じように感じられます。「きっとこの時代のアジア地域でお手本となる書がこのような感じで、国際的教養人が理想とした書風だったのでしょうね」というまとめを経て、ギャラリートークは無事終了いたしました。皆さんも会場で是非見比べてみてくださいね。(登録記念展は3月18日(日)までの開催です。)

この書は、会場で登録認定作品の近江八幡市指定文化財「李邦彦(イ・バンオン)詩書」と並んで展示されていますが、両方ともよく似た字体で、全体の雰囲気が同じように感じられます。「きっとこの時代のアジア地域でお手本となる書がこのような感じで、国際的教養人が理想とした書風だったのでしょうね」というまとめを経て、ギャラリートークは無事終了いたしました。皆さんも会場で是非見比べてみてくださいね。(登録記念展は3月18日(日)までの開催です。) 読み句を考えられた作者の中に、元:琵琶湖文化館友の会会員の方のお名前を!さすが文化財に心を寄せるウチの会員さんです(でした)!なんだかすごく嬉しいなぁ~!!

読み句を考えられた作者の中に、元:琵琶湖文化館友の会会員の方のお名前を!さすが文化財に心を寄せるウチの会員さんです(でした)!なんだかすごく嬉しいなぁ~!!

展覧会の開催に併せて、当館のホームページの特設

展覧会の開催に併せて、当館のホームページの特設

川風が心地よく、思わず立ち止まって解説をじっくり読みたくなること請け合いです。朝鮮人街道には、ゆかりの道標(石碑)も多く残っているようですから、江戸時代の通信使たちに思いを馳せて、歴史散策を楽しまれるのもオススメです。

川風が心地よく、思わず立ち止まって解説をじっくり読みたくなること請け合いです。朝鮮人街道には、ゆかりの道標(石碑)も多く残っているようですから、江戸時代の通信使たちに思いを馳せて、歴史散策を楽しまれるのもオススメです。

ほらこの通り、咲いているでしょう?!この黄色い花は、福寿草と言って、別名を「元日草」「朔日草」とも言うそうです。その名前には「新春を祝う」という意味もあるらしく、早春に縁のある植物なのです。福寿草が描かれることで、まもなく来る春の訪れを感じる事ができます。ちなみに、福寿草の見ごろを調べてみると、なんと2月~3月となっています。「今頃、新春を祝う花!?」と思ってしまいますが、ココは暦み上、旧暦と新暦とで感じ方がズレるのですね。本日、2月19日は旧暦では1月4日。この作品を愛でるのにピッタリの季節なのです。

ほらこの通り、咲いているでしょう?!この黄色い花は、福寿草と言って、別名を「元日草」「朔日草」とも言うそうです。その名前には「新春を祝う」という意味もあるらしく、早春に縁のある植物なのです。福寿草が描かれることで、まもなく来る春の訪れを感じる事ができます。ちなみに、福寿草の見ごろを調べてみると、なんと2月~3月となっています。「今頃、新春を祝う花!?」と思ってしまいますが、ココは暦み上、旧暦と新暦とで感じ方がズレるのですね。本日、2月19日は旧暦では1月4日。この作品を愛でるのにピッタリの季節なのです。 例年より仕上がりが遅れてしまい、どうなることかとハラハラした原稿作成でしたが、何とか年度内に発行出来る見込みとなりました。

例年より仕上がりが遅れてしまい、どうなることかとハラハラした原稿作成でしたが、何とか年度内に発行出来る見込みとなりました。 無事入稿を終えただけでは・・・まだまだこれから、納品されるまでは印刷業者さんと怒涛のやり取りが繰り広げられるわけですが、今は仕上がりを楽しみに、ホッと一息つかせていただきます。。。

無事入稿を終えただけでは・・・まだまだこれから、納品されるまでは印刷業者さんと怒涛のやり取りが繰り広げられるわけですが、今は仕上がりを楽しみに、ホッと一息つかせていただきます。。。 ご存知ない?古墳から多く発見される神獣鏡は、青銅製で鋳型に流し込んで作られていますが、福井市博さんのワークショップでは、なんとシリコーンプレートにチョコレートを流し込んで直径約20cm(原寸大)のチョコのレプリカを作る鋳造体験?が人気となっています。その完成度の高さからTwitterなどでも話題となりました。皆さん楽しい事って大好きですものね。しかも今どきで言う「インスタ映え」するレアな体験です。人に言いたくなりますよね~。

ご存知ない?古墳から多く発見される神獣鏡は、青銅製で鋳型に流し込んで作られていますが、福井市博さんのワークショップでは、なんとシリコーンプレートにチョコレートを流し込んで直径約20cm(原寸大)のチョコのレプリカを作る鋳造体験?が人気となっています。その完成度の高さからTwitterなどでも話題となりました。皆さん楽しい事って大好きですものね。しかも今どきで言う「インスタ映え」するレアな体験です。人に言いたくなりますよね~。

昨日の

昨日の