今年度の滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」も残すところあと2回。打出浜(コラボしが21)での座学は、10月11日(木)の第5回で最終となります。第5回の講座は、滋賀県教育委員会文化財保護課の松下浩氏を講師にお迎えして「天下布武の城 安土城」というテーマでお話しいただきます。

今年度の滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」も残すところあと2回。打出浜(コラボしが21)での座学は、10月11日(木)の第5回で最終となります。第5回の講座は、滋賀県教育委員会文化財保護課の松下浩氏を講師にお迎えして「天下布武の城 安土城」というテーマでお話しいただきます。

あの織田信長が築城した安土城。明智光秀の企てた本能寺の変ののち、天守や本丸は焼失、その後廃城となり。。。時の経過の中で、深い森の中に残る石垣も苔むし崩れかかっていたのですが。。。平成の時代に入って滋賀県教育委員会による調査整備事業が進められ、次々と発見された新たな事実をもとに、大手道や石垣など城の基盤となる部分が美しく蘇ったのは、皆さんご存知ですよね?この調査整備事業に長く携わり、信長や安土城についての研究にずっと取り組んで来られたのが、今回ご登場いただく松下氏です。

松下氏には、一昨年度の講座でも「信長文書の世界」というテーマでお話しして頂いておりますが、その時にご参加された方、覚えていらっしゃいますか?信長の書状を細かく見ていくと、革命児と言われた信長の、意外な側面が見えてきたのでしたね。このように最近の研究では、信長の人物像にも変化が見られてきたところ。そして、この新しい信長像を踏まえて見えてくる「安土城」の新たな姿とは、さていかなるものか?

松下氏には、一昨年度の講座でも「信長文書の世界」というテーマでお話しして頂いておりますが、その時にご参加された方、覚えていらっしゃいますか?信長の書状を細かく見ていくと、革命児と言われた信長の、意外な側面が見えてきたのでしたね。このように最近の研究では、信長の人物像にも変化が見られてきたところ。そして、この新しい信長像を踏まえて見えてくる「安土城」の新たな姿とは、さていかなるものか?

「まだ申し込んでいなかったわ!」という方、こちらに専用フォームもご用意しておりますので、どうぞご利用下さいませ(電話・FAXでも受け付けております)。

最後にちょこっと、今年度最終回となる第6回講座の予告です。11月8日(木)開催の第6回講座は、現地探訪「彦根城外堀の痕跡をめぐる」となっておりますが、詳細は10月11日(木)以降、文化館ホームページにも掲載いたしますのでご覧ください。参加申込は、10月12日(金)午前9:00から、電話での受付のみとなります(第6回については、メール・FAXの受付は有りませんのでご注意下さい)。

最後にちょこっと、今年度最終回となる第6回講座の予告です。11月8日(木)開催の第6回講座は、現地探訪「彦根城外堀の痕跡をめぐる」となっておりますが、詳細は10月11日(木)以降、文化館ホームページにも掲載いたしますのでご覧ください。参加申込は、10月12日(金)午前9:00から、電話での受付のみとなります(第6回については、メール・FAXの受付は有りませんのでご注意下さい)。

いよいよ今日から10月です。今年度も半年が過ぎ、折り返しの地点に来ましたよ。今日はまず、先月9月のホームページアクセス数のご報告です。こちらは、1,593件と、また多くの方にご訪問いただくことができました。ちなみに、今年の上半期の累積アクセス数は、10,768件にもなりました!ご訪問いただいた皆さま、どうもありがとうございました。

いよいよ今日から10月です。今年度も半年が過ぎ、折り返しの地点に来ましたよ。今日はまず、先月9月のホームページアクセス数のご報告です。こちらは、1,593件と、また多くの方にご訪問いただくことができました。ちなみに、今年の上半期の累積アクセス数は、10,768件にもなりました!ご訪問いただいた皆さま、どうもありがとうございました。 さて、10月ともなると昼間でも少しひんやりとして上着が必要な季節・・・皆さま、食欲の方、アップしてきませんか?体重の方も気になりますが。。。美味しいものをその旬の時期に味わう口福はしっかりと噛みしめておきたいものです!秋に美味しいものは、世の中に食べきれないほどありますが、特に滋賀ならではのものとして、今日は「アメノイオご飯」をご紹介いたしましょう!

さて、10月ともなると昼間でも少しひんやりとして上着が必要な季節・・・皆さま、食欲の方、アップしてきませんか?体重の方も気になりますが。。。美味しいものをその旬の時期に味わう口福はしっかりと噛みしめておきたいものです!秋に美味しいものは、世の中に食べきれないほどありますが、特に滋賀ならではのものとして、今日は「アメノイオご飯」をご紹介いたしましょう! これまた絶品なんです!この「アメノイオご飯」(レシピは

これまた絶品なんです!この「アメノイオご飯」(レシピは

毒性があり、死人花(しびとばな)、地獄花(じごくばな)、幽霊花(ゆうれいばな)、などと呼ばれたり、「家に持ち帰ると火事になる」という迷信が今も残っています。これらのイメージから、縁起を担ぐ日本人の好みには合わなかったのかもしれません。例えどんなパトロンでも「御家が火事になる絵を描いてくれ」というオーダーはしなかったでしょうし、有名な絵師の作品でも売れなかったことでしょうね。

毒性があり、死人花(しびとばな)、地獄花(じごくばな)、幽霊花(ゆうれいばな)、などと呼ばれたり、「家に持ち帰ると火事になる」という迷信が今も残っています。これらのイメージから、縁起を担ぐ日本人の好みには合わなかったのかもしれません。例えどんなパトロンでも「御家が火事になる絵を描いてくれ」というオーダーはしなかったでしょうし、有名な絵師の作品でも売れなかったことでしょうね。

中池にある歌碑、普段は水面下にあるコンクリート部分まで見えているではありませんかッ!(えっ?写真では分かり難い?スミマセン。これは一番雨風が強い時で、慌てて窓越しに撮影しているもので・・・。毎日見ているからこそ)これには僕もビックリ!思わず他の場所で作業をしていた職員さんを呼びに行き、「見て!滅多に見れんモンが見える!」と、その説明もいささかコーフン気味!!(笑)。ざっと見たところ普段より1m位は下がってます!いやぁ、不思議なことが起こるものデス。

中池にある歌碑、普段は水面下にあるコンクリート部分まで見えているではありませんかッ!(えっ?写真では分かり難い?スミマセン。これは一番雨風が強い時で、慌てて窓越しに撮影しているもので・・・。毎日見ているからこそ)これには僕もビックリ!思わず他の場所で作業をしていた職員さんを呼びに行き、「見て!滅多に見れんモンが見える!」と、その説明もいささかコーフン気味!!(笑)。ざっと見たところ普段より1m位は下がってます!いやぁ、不思議なことが起こるものデス。 ←午後4時頃

←午後4時頃 ・・・後から考えると支離滅裂(笑)。

・・・後から考えると支離滅裂(笑)。

翌朝、この綿で顔や肌を拭うと若やぐと言われたことから、若さを保ち長寿を願うとして、特に貴族の女性たちの間で、もてはやされたそうです。清少納言の『枕草子』や、紫式部の『紫式部日記』にもその様子が綴られています。そして、当館所蔵の月岡雪鼎(つきおか せってい)が描いた「十二月図」屏風にも九月にあたる部分に、この場面が描かれています。

翌朝、この綿で顔や肌を拭うと若やぐと言われたことから、若さを保ち長寿を願うとして、特に貴族の女性たちの間で、もてはやされたそうです。清少納言の『枕草子』や、紫式部の『紫式部日記』にもその様子が綴られています。そして、当館所蔵の月岡雪鼎(つきおか せってい)が描いた「十二月図」屏風にも九月にあたる部分に、この場面が描かれています。

ん~?とぐろを巻いた大蛇の弥三郎って、ひょっとして、台風(竜巻・つむじ風)の化身だったのではないでしょうか???

ん~?とぐろを巻いた大蛇の弥三郎って、ひょっとして、台風(竜巻・つむじ風)の化身だったのではないでしょうか???

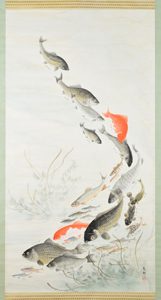

そんな秋の訪れを、当館でも感じる出来事があります。それは「赤とんぼ」が「あきつ君」のお友達だから?いえいえ、それだけではありません。当館は休館中ですが、他の博物館・美術館さんが、「秋の展覧会」に向けて収蔵品の借用に来られるため、その貸出業務の対応に「まもなく秋」を感じているのでございます。

そんな秋の訪れを、当館でも感じる出来事があります。それは「赤とんぼ」が「あきつ君」のお友達だから?いえいえ、それだけではありません。当館は休館中ですが、他の博物館・美術館さんが、「秋の展覧会」に向けて収蔵品の借用に来られるため、その貸出業務の対応に「まもなく秋」を感じているのでございます。

そして、それぞれの仏さまの大きさに合わせて作られた「特注品」とも言える木製の担架に、仏さまに横になっていただき、安定している丈夫な箇所でしっかりと固定をするのです。そうしてようやく箱に入れられる状態となります。

そして、それぞれの仏さまの大きさに合わせて作られた「特注品」とも言える木製の担架に、仏さまに横になっていただき、安定している丈夫な箇所でしっかりと固定をするのです。そうしてようやく箱に入れられる状態となります。

近頃、文化館近くの湖岸で、このようなかわいい親子の姿を見かけます。ほのぼの癒される和みの風景です。水草をいっぱい食べて、大きく育ってくれることを祈りつつ、道行く皆さんもあたたかく見守ってあげて下さいね~。

近頃、文化館近くの湖岸で、このようなかわいい親子の姿を見かけます。ほのぼの癒される和みの風景です。水草をいっぱい食べて、大きく育ってくれることを祈りつつ、道行く皆さんもあたたかく見守ってあげて下さいね~。

僕も絵が上手だったらな~、エントリーするんだけどな~。

僕も絵が上手だったらな~、エントリーするんだけどな~。

鉦(かね)や太鼓を打ち鳴らし念仏踊りを踊る六斎念仏は、地域に伝わる民俗芸能としても注目されています。京都や若狭を中心に近畿の各地で行われていますが、滋賀県でも湖西の『真野の六斎念仏』『栗原の太鼓念仏』『針畑の六斎念仏』などが有名です。いずれも県選択無形民俗文化財に選定されていますが、後継者不足が深刻で、守っていきたい地域の誇りのうちの一つです。

鉦(かね)や太鼓を打ち鳴らし念仏踊りを踊る六斎念仏は、地域に伝わる民俗芸能としても注目されています。京都や若狭を中心に近畿の各地で行われていますが、滋賀県でも湖西の『真野の六斎念仏』『栗原の太鼓念仏』『針畑の六斎念仏』などが有名です。いずれも県選択無形民俗文化財に選定されていますが、後継者不足が深刻で、守っていきたい地域の誇りのうちの一つです。

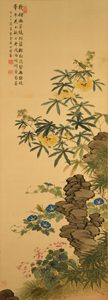

この作品は、明治から大正時代に活躍した内海吉堂という画家が描いた作品です。上の方で咲く淡く黄色い花は「黄蜀葵(おうしょくき)」と呼ばれるトロロアオイ、青いラッパの形をした花はご存じアサガオで「牽牛花(けんぎゅうか)」、下の方の可憐な淡紅色の花は「秋海棠(しゅうかいどう)」というベゴニア属の花が描かれています。中にはカマキリなどの昆虫もあしらわれており、とても賑やかな作品となっています。

この作品は、明治から大正時代に活躍した内海吉堂という画家が描いた作品です。上の方で咲く淡く黄色い花は「黄蜀葵(おうしょくき)」と呼ばれるトロロアオイ、青いラッパの形をした花はご存じアサガオで「牽牛花(けんぎゅうか)」、下の方の可憐な淡紅色の花は「秋海棠(しゅうかいどう)」というベゴニア属の花が描かれています。中にはカマキリなどの昆虫もあしらわれており、とても賑やかな作品となっています。 この時、文化館で交わされた数々の「会話」をご紹介しましょう。

この時、文化館で交わされた数々の「会話」をご紹介しましょう。 先日、お仕事で

先日、お仕事で

会場には他にも「これなんぞ??」と思われるものがいっぱい・・・。ぬぼ~っとしたこの方たちは一体ダレ?!何故ここにゲタがっ?!

会場には他にも「これなんぞ??」と思われるものがいっぱい・・・。ぬぼ~っとしたこの方たちは一体ダレ?!何故ここにゲタがっ?! ちなみに、会場に用意されているクイズに答えると、大津の粟津湖底遺跡(粟津貝塚)出土の貝殻がプレゼントされるそうです。大昔の人は、この貝(しじみ)をどのように食べたのかな?(僕の好きな佃煮ではなさそうな?!)ちょっぴりそんなことを考えながら、自分たちが住む地域のことを、もう少し勉強してみようかな・・・そんな機会となりました。

ちなみに、会場に用意されているクイズに答えると、大津の粟津湖底遺跡(粟津貝塚)出土の貝殻がプレゼントされるそうです。大昔の人は、この貝(しじみ)をどのように食べたのかな?(僕の好きな佃煮ではなさそうな?!)ちょっぴりそんなことを考えながら、自分たちが住む地域のことを、もう少し勉強してみようかな・・・そんな機会となりました。 そして今日は、夏の一大イベント:びわ湖大花火大会が、大津市の湖岸で開催されます。文化館の近くには、湖岸の風を涼やかに感じながら花火を鑑賞できる「桟敷席」が用意されています。夕方にはグリーンの芝生の上にもイスが用意されていることでしょう。(文化館の周り一帯は有料観覧席です。)湖面に写る花火をスマホでパシャっ・・・。「いいね!」連発の花火大会です。是非いい思い出作りを~!

そして今日は、夏の一大イベント:びわ湖大花火大会が、大津市の湖岸で開催されます。文化館の近くには、湖岸の風を涼やかに感じながら花火を鑑賞できる「桟敷席」が用意されています。夕方にはグリーンの芝生の上にもイスが用意されていることでしょう。(文化館の周り一帯は有料観覧席です。)湖面に写る花火をスマホでパシャっ・・・。「いいね!」連発の花火大会です。是非いい思い出作りを~! 記録的な猛暑に、異例のコースを辿った台風12号と、日本の自然の厳しさを思い知らされるようなこの夏ですが(泣)、みなさまいかがお過ごしでしょうか?いよいよ8月となりました。この暑さはまだ少し続くようです。食事と睡眠を充分にとって、熱中症や夏バテにならないようにして、なんとか乗り切りたいですね。

記録的な猛暑に、異例のコースを辿った台風12号と、日本の自然の厳しさを思い知らされるようなこの夏ですが(泣)、みなさまいかがお過ごしでしょうか?いよいよ8月となりました。この暑さはまだ少し続くようです。食事と睡眠を充分にとって、熱中症や夏バテにならないようにして、なんとか乗り切りたいですね。 琵琶湖文化館は、展示の方は今はお休み中ですが、先日も、いつもホームページを見て頂いている方々から、「”あきつブログ”はこまめに更新されているところがいい!」というお声をいただいたところです。これからも、みなさまに“日本らしさ”、“滋賀らしさ”、“文化館らしさ”を感じていただけるモノや出来事を、まるで「展示替え」を行うように、様々な形でお伝え出来ればいいなと思っております。ということで、8月も文化館ホームページにご期待下さいませ。

琵琶湖文化館は、展示の方は今はお休み中ですが、先日も、いつもホームページを見て頂いている方々から、「”あきつブログ”はこまめに更新されているところがいい!」というお声をいただいたところです。これからも、みなさまに“日本らしさ”、“滋賀らしさ”、“文化館らしさ”を感じていただけるモノや出来事を、まるで「展示替え」を行うように、様々な形でお伝え出来ればいいなと思っております。ということで、8月も文化館ホームページにご期待下さいませ。 と思うほどに電気についての知識がありませんでしたが、それでも施設管理の仕事をしているのに「このままではイカン」と思い、意を決しこの度参加してきました。しっかりと学ぶためには、わからない事はメモをしっかり取って。大事なところも、ちゃんとメモを…なんだか、ノートをとりながら授業を受けていた学生時代がよみがえってきました。

と思うほどに電気についての知識がありませんでしたが、それでも施設管理の仕事をしているのに「このままではイカン」と思い、意を決しこの度参加してきました。しっかりと学ぶためには、わからない事はメモをしっかり取って。大事なところも、ちゃんとメモを…なんだか、ノートをとりながら授業を受けていた学生時代がよみがえってきました。 そして、宿題も出ましたよ。「大きな事故を未然に防ぐには、日常の点検が重要」で、電気設備に異常が無いか、日頃から確認をしましょうということでした。内容はひとつひとつは難しいことではなく、「異臭や異音がしないか」「電気プラグにホコリが付着していないか」など。ですが、継続して意識することが難しい。う~ん…この難題な宿題、頑張らなければ。。。エアコンなどの使用で、電気の使用が増える夏です。みなさまも、この宿題をぜひやってみてください。

そして、宿題も出ましたよ。「大きな事故を未然に防ぐには、日常の点検が重要」で、電気設備に異常が無いか、日頃から確認をしましょうということでした。内容はひとつひとつは難しいことではなく、「異臭や異音がしないか」「電気プラグにホコリが付着していないか」など。ですが、継続して意識することが難しい。う~ん…この難題な宿題、頑張らなければ。。。エアコンなどの使用で、電気の使用が増える夏です。みなさまも、この宿題をぜひやってみてください。

記録的とも言われる連日の猛暑のなか、昨日(7/19)の大津の最高気温は36.8℃にまで達したようです。本当に、頭の中身がトロ~ンと溶け出してしまいそうな暑い日でしたが、開催いたしましたよ!滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」第2回。そして、なんと140名もの方がお越し下さいました。講座を楽しみにして来ていただいた方には、感謝の気持ちでいっぱいです!また、ご参加いただいた方には、講師による中身の濃いお話をしっかりと頭に詰め込んでいただくことができたのではないかと思います。

記録的とも言われる連日の猛暑のなか、昨日(7/19)の大津の最高気温は36.8℃にまで達したようです。本当に、頭の中身がトロ~ンと溶け出してしまいそうな暑い日でしたが、開催いたしましたよ!滋賀の文化財講座「花湖さんの打出のコヅチ」第2回。そして、なんと140名もの方がお越し下さいました。講座を楽しみにして来ていただいた方には、感謝の気持ちでいっぱいです!また、ご参加いただいた方には、講師による中身の濃いお話をしっかりと頭に詰め込んでいただくことができたのではないかと思います。 第2回の講座は、滋賀県教育委員会文化財保護課の古川史隆氏に「近江の慶派と快慶仏 圓常寺蔵阿弥陀如来立像を中心に」というテーマでお話いただきました。彦根市にある圓常寺のご本尊である阿弥陀如来立像は、今年3月、国の文化財審議会の答申を受け、今秋にも重要文化財に指定されることになっています。これを機に、今回の講座では、この阿弥陀如来像とその作者である快慶およびその一派(慶派)の作品について、仏像彫刻の基本用語の解説からはじまって、たくさんの写真を用いて、丁寧にわかりやすくご説明いただきました。

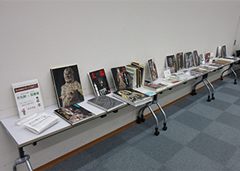

第2回の講座は、滋賀県教育委員会文化財保護課の古川史隆氏に「近江の慶派と快慶仏 圓常寺蔵阿弥陀如来立像を中心に」というテーマでお話いただきました。彦根市にある圓常寺のご本尊である阿弥陀如来立像は、今年3月、国の文化財審議会の答申を受け、今秋にも重要文化財に指定されることになっています。これを機に、今回の講座では、この阿弥陀如来像とその作者である快慶およびその一派(慶派)の作品について、仏像彫刻の基本用語の解説からはじまって、たくさんの写真を用いて、丁寧にわかりやすくご説明いただきました。 ところで、今回の講座では、初めての試みとして、県立図書館の方から講座に関連する図書の出張展示をしていただきました。受講者の方も、講座の前後の時間に興味津々でご覧になっておられましたよ。滋賀に残る文化財について深く知り、そこからさらに興味を他へも広げて行くそのお手伝いに、また新たな力強い応援をいただきました。県立図書館の職員さん、どうもありがとうございました!

ところで、今回の講座では、初めての試みとして、県立図書館の方から講座に関連する図書の出張展示をしていただきました。受講者の方も、講座の前後の時間に興味津々でご覧になっておられましたよ。滋賀に残る文化財について深く知り、そこからさらに興味を他へも広げて行くそのお手伝いに、また新たな力強い応援をいただきました。県立図書館の職員さん、どうもありがとうございました!

それもそのはず・・・大人になるとよくわかる。織姫と彦星が出会うというお話ができた頃に使われていた暦は旧暦(太陰暦)で、旧暦の7月7日は、現在の暦では8月のお盆の頃にあたります。ちなみに今年の新暦7月7日は旧暦で5月24日・・・このズレが、七夕の夜の星空観察を楽しめない原因の一つだったのですね~。道理でキラキラのお星さまに会える確率も少なく、梅雨だ!雨だ!台風だ!!と、織姫と彦星の劇的な再会を阻むヤカラが多いワケです。(でもコレをお子さまに説明して理解してもらうのはムズカシイ・・・)そういえば、お盆の頃の夜空はとてもキレイに星が見えますね。。。

それもそのはず・・・大人になるとよくわかる。織姫と彦星が出会うというお話ができた頃に使われていた暦は旧暦(太陰暦)で、旧暦の7月7日は、現在の暦では8月のお盆の頃にあたります。ちなみに今年の新暦7月7日は旧暦で5月24日・・・このズレが、七夕の夜の星空観察を楽しめない原因の一つだったのですね~。道理でキラキラのお星さまに会える確率も少なく、梅雨だ!雨だ!台風だ!!と、織姫と彦星の劇的な再会を阻むヤカラが多いワケです。(でもコレをお子さまに説明して理解してもらうのはムズカシイ・・・)そういえば、お盆の頃の夜空はとてもキレイに星が見えますね。。。 「いい感じ!」

「いい感じ!」 梅雨明けの待ち遠しいこの頃ですが、皆様いかがお過ごしですか?本日はまず、6月のホームページアクセス数をご報告させていただきます。嬉しいことに、6月もホームページへご訪問いただいた方は引き続き増え、1,994件となりました。先月はブログで

梅雨明けの待ち遠しいこの頃ですが、皆様いかがお過ごしですか?本日はまず、6月のホームページアクセス数をご報告させていただきます。嬉しいことに、6月もホームページへご訪問いただいた方は引き続き増え、1,994件となりました。先月はブログで ところで、昨日7月1日は「琵琶湖の日」でしたね。この前後一週間、「琵琶湖をきれいにしよう」「豊かな琵琶湖を取り戻そう」「琵琶湖ともっと関わろう」ということで、湖岸や川の清掃活動をはじめさまざまな取り組みに参加された(される)方も多いかと思います。

ところで、昨日7月1日は「琵琶湖の日」でしたね。この前後一週間、「琵琶湖をきれいにしよう」「豊かな琵琶湖を取り戻そう」「琵琶湖ともっと関わろう」ということで、湖岸や川の清掃活動をはじめさまざまな取り組みに参加された(される)方も多いかと思います。

きれいになった文化館まわり、どうですか?湖岸を歩くみなさまにもまた、気持ちよく歩いていただけると嬉しいです。

きれいになった文化館まわり、どうですか?湖岸を歩くみなさまにもまた、気持ちよく歩いていただけると嬉しいです。 先日、平成30年度滋賀県博物館協議会(県博協)総会が、長浜市のヤンマーミュージアムで行われました。

先日、平成30年度滋賀県博物館協議会(県博協)総会が、長浜市のヤンマーミュージアムで行われました。 そして総会終了後には、会場館となった

そして総会終了後には、会場館となった 本物のショベルカーを操作出来たりと、大人も子どもも楽しめる工夫が随所に盛り込まれていました。これまで「見せる」展示を行ってきた既存館にとっては衝撃の展示内容・・・まさしく「滋賀県にこんな施設があったのか?!」状態です。ともあれ、働いておられるスタッフの皆さんの笑顔がステキで、県内にこのように元気(!)なミュージアムがあることは良い刺激となり、県全体のレベルアップにもつながれば、と思います。

本物のショベルカーを操作出来たりと、大人も子どもも楽しめる工夫が随所に盛り込まれていました。これまで「見せる」展示を行ってきた既存館にとっては衝撃の展示内容・・・まさしく「滋賀県にこんな施設があったのか?!」状態です。ともあれ、働いておられるスタッフの皆さんの笑顔がステキで、県内にこのように元気(!)なミュージアムがあることは良い刺激となり、県全体のレベルアップにもつながれば、と思います。 ところでヤンマーさんといえば、その創始者である山岡孫吉さんは、昭和36(1961)年、琵琶湖文化館開館式の式典で、テープカットをして下さった来賓の一人です。そのご縁で文化館的には、山岡氏の生い立ち、偉業、功績を称えた「山岡孫吉記念室」の展示が、一番グッとくるものがありました。良いご縁を結んでいただき、ありがとうございました。

ところでヤンマーさんといえば、その創始者である山岡孫吉さんは、昭和36(1961)年、琵琶湖文化館開館式の式典で、テープカットをして下さった来賓の一人です。そのご縁で文化館的には、山岡氏の生い立ち、偉業、功績を称えた「山岡孫吉記念室」の展示が、一番グッとくるものがありました。良いご縁を結んでいただき、ありがとうございました。 梅雨空の合間を縫って開催されました、今年度第1回となる滋賀の文化財講座「花湖さんの打ち出のコヅチ」。会場となったコラボしが21の受付には、当講座のニューフェイス「花湖さん」もパネルでデビューを果たし、関係者一同、受講に来られた130名の方々をお迎えいたしました。「開催を待ってたよ」の一声に、私たちも笑顔で気持ちを引き締めたところでございます!

梅雨空の合間を縫って開催されました、今年度第1回となる滋賀の文化財講座「花湖さんの打ち出のコヅチ」。会場となったコラボしが21の受付には、当講座のニューフェイス「花湖さん」もパネルでデビューを果たし、関係者一同、受講に来られた130名の方々をお迎えいたしました。「開催を待ってたよ」の一声に、私たちも笑顔で気持ちを引き締めたところでございます! そして始まりました今回の講座は『日野町 馬見岡綿向神社の巨大絵馬-平成29年度 滋賀県新指定文化財から』という演題で、滋賀県教育委員会文化財保護課の矢田直樹氏にお話しいただきました。

そして始まりました今回の講座は『日野町 馬見岡綿向神社の巨大絵馬-平成29年度 滋賀県新指定文化財から』という演題で、滋賀県教育委員会文化財保護課の矢田直樹氏にお話しいただきました。 「蒲生氏」が登場し、当時の日野の人たちが理想とした「日野祭」が描き込まれた壮大な『歴史絵巻』が繰り広げられているとのことです。(講師曰く、この絵馬の中には少なくとも315人もの人物が描かれているそうです!)描かれた様々な芸能は、蒲生郡周辺で行われている現在の祭礼にもつながっていることを、民俗文化財担当の矢田さんらしい切り口で、写真で詳しく説明して下さいました。

「蒲生氏」が登場し、当時の日野の人たちが理想とした「日野祭」が描き込まれた壮大な『歴史絵巻』が繰り広げられているとのことです。(講師曰く、この絵馬の中には少なくとも315人もの人物が描かれているそうです!)描かれた様々な芸能は、蒲生郡周辺で行われている現在の祭礼にもつながっていることを、民俗文化財担当の矢田さんらしい切り口で、写真で詳しく説明して下さいました。 この絵馬の素晴らしいところは、その大きさもさることながら、江戸時代に製作され200年以上経てなお保存状態が良好な事、作者がはっきりしていること(谷田輔長)。何より日野商人に代表される地域の人々の氏神への篤い信仰と、祭礼行事の隆盛、地域の繁栄に対する願いが込められた民俗文化財であることが、県の文化財として指定された理由の一つであるとのことです。現在の日野祭に通じる歴史的変遷の過程を研究する上でも、とても貴重な資料と言えますね。

この絵馬の素晴らしいところは、その大きさもさることながら、江戸時代に製作され200年以上経てなお保存状態が良好な事、作者がはっきりしていること(谷田輔長)。何より日野商人に代表される地域の人々の氏神への篤い信仰と、祭礼行事の隆盛、地域の繁栄に対する願いが込められた民俗文化財であることが、県の文化財として指定された理由の一つであるとのことです。現在の日野祭に通じる歴史的変遷の過程を研究する上でも、とても貴重な資料と言えますね。 さぁ、今回の講座に参加して(このブログを読んで)、絵馬のある馬見岡綿向神社さんに行きたくなった人!(ハイッ!)。

さぁ、今回の講座に参加して(このブログを読んで)、絵馬のある馬見岡綿向神社さんに行きたくなった人!(ハイッ!)。 一般参加も可能!是非この機会に訪れてみてはいかがでしょう。

一般参加も可能!是非この機会に訪れてみてはいかがでしょう。

ところで、この「花湖さん」は、びわこ花街道さんのイメージキャラクター(看板娘)でもあって、ご覧の通り、矢羽絣に紺袴という昔の女学生スタイルをした、古風な感じの(←ココがいいでしょ!)可愛いお嬢さんです。

ところで、この「花湖さん」は、びわこ花街道さんのイメージキャラクター(看板娘)でもあって、ご覧の通り、矢羽絣に紺袴という昔の女学生スタイルをした、古風な感じの(←ココがいいでしょ!)可愛いお嬢さんです。

まずは、江戸時代に描かれた「花卉図」。こちらは6曲1双の屏風で、一面一面に数々の草花が描かれ、その中に大輪の紫陽花が描かれています。屏風の中心に白にも薄青くも見える花は、どこか瑞々しく感じます。

まずは、江戸時代に描かれた「花卉図」。こちらは6曲1双の屏風で、一面一面に数々の草花が描かれ、その中に大輪の紫陽花が描かれています。屏風の中心に白にも薄青くも見える花は、どこか瑞々しく感じます。

その日は、雨が降り出す前の蒸しっとした空気で、風もなく、絶好のホタル鑑賞日和。。。時間も狙い通りの午後8時! (見頃は夜の7:30~9:00頃なのだそうです)、川の緩やかな流れのところにホタルはいました!しかもたくさん!ホタルは、ゆ~ったり、の~んびり、明るく点滅を繰り返していたので、ゲンジボタルかな?子どもの頃から、ホタルは結構当たり前に見られるものだと思っていましたが(世間的には田舎と呼ばれる地域に住んでいます)、皆さんの近くではどうですか?

その日は、雨が降り出す前の蒸しっとした空気で、風もなく、絶好のホタル鑑賞日和。。。時間も狙い通りの午後8時! (見頃は夜の7:30~9:00頃なのだそうです)、川の緩やかな流れのところにホタルはいました!しかもたくさん!ホタルは、ゆ~ったり、の~んびり、明るく点滅を繰り返していたので、ゲンジボタルかな?子どもの頃から、ホタルは結構当たり前に見られるものだと思っていましたが(世間的には田舎と呼ばれる地域に住んでいます)、皆さんの近くではどうですか? 実は、当館の館蔵品の中にも「蛍図」という作品があります。作者の塩川文麟(しおかわ ぶんりん)は、江戸時代末期から明治時代初期にかけて活躍した日本画家です。雨に煙った風景や暮かけてぼんやりした風景を得意としていたようで、もしかしたらこの夏が始まる前の空気感も得意だったかもしれませんね。

実は、当館の館蔵品の中にも「蛍図」という作品があります。作者の塩川文麟(しおかわ ぶんりん)は、江戸時代末期から明治時代初期にかけて活躍した日本画家です。雨に煙った風景や暮かけてぼんやりした風景を得意としていたようで、もしかしたらこの夏が始まる前の空気感も得意だったかもしれませんね。 現代なら、ホタルが発する淡い光を、「蛍光色」で表現できる絵の具やマジックはたくさんあります。しかし、この「蛍図」は、絹地全体に薄墨を施して夜景の雰囲気をつくり、ホタルにのみ彩色が施されています。ちょっとアップにしてみるとこんな感じ→。

現代なら、ホタルが発する淡い光を、「蛍光色」で表現できる絵の具やマジックはたくさんあります。しかし、この「蛍図」は、絹地全体に薄墨を施して夜景の雰囲気をつくり、ホタルにのみ彩色が施されています。ちょっとアップにしてみるとこんな感じ→。 日本列島の西の方からは早くも梅雨入りの声が聞こえてきましたが、文化館のある大津では6月に入ってから、意外にも?爽やかな青空が広がっています。梅雨を前にして「今のうちに!」なのでしょうか?文化館の周りではこの頃こんな方々が風通しをされていましたよ!まずは、こちら。いつもは琵琶湖の水中にいるカメさん達です。仲の良い3匹はご家族でしょうか?

日本列島の西の方からは早くも梅雨入りの声が聞こえてきましたが、文化館のある大津では6月に入ってから、意外にも?爽やかな青空が広がっています。梅雨を前にして「今のうちに!」なのでしょうか?文化館の周りではこの頃こんな方々が風通しをされていましたよ!まずは、こちら。いつもは琵琶湖の水中にいるカメさん達です。仲の良い3匹はご家族でしょうか? そして、屋根の上を見上げると、トンボのあきつ君も羽根を大きく広げて、青空に向け軽やかに飛び上がろうとしています!みなさん今日は、爽やかな気持ちのいい日々を満喫されているようです。

そして、屋根の上を見上げると、トンボのあきつ君も羽根を大きく広げて、青空に向け軽やかに飛び上がろうとしています!みなさん今日は、爽やかな気持ちのいい日々を満喫されているようです。